日本传统建筑中砖的“缺失”及其原因

马文慧,吕俊杰/MA Wenhui, LYU Junjie

日本的古建筑体系清晰,发展历程连续完整,现有的遗构数量众多、保存良好。国内外均有众多研究日本建筑的文章著述,但其中涉及到日本建筑技术和材料发展的研究,基本是作为建筑思想和风格的辅助说明。少数研究提到日本建筑发展历程中材料和结构变迁的原因,多是从经济技术限制、地震灾害和气候因素来简单回答,几乎没有深入剖析其背后的思想文化因素。

其中一个现象似乎没有被重视,即日本在近代西方建筑传入以前是没有砖的。我们常说西方建筑是砖石建筑,中国和日本为代表的东方是木构建筑的体系,但是砖材在木构建筑为主的中国古代建筑中也是被大量应用的。在中国两晋南北朝时期,砖瓦的产量和质量就已大大提高,到北魏时期,砖已被大规模运用了[1]。但是日本传统建筑中却未出现过砖,日本建筑直至明治维新为止,木结构始终占主导地位[2]。日本建筑史上砖的“缺失”及其背后有无更深层次的原因,还有待研究。

1 日本传统建筑中砖的缺失

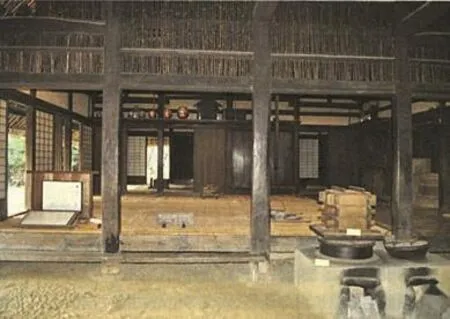

19世纪中期(明治维新)以前,在日本列岛,从寺院神社建筑、宫殿建筑到庶民住宅建筑都以木结构建筑技术为主[3]。在日本传统建筑漫长的发展历程中,对于砖构建筑,日本人并非不知,却不选择使用。日本建筑史上曾有大量从中国引进和学习建筑样式及材料的时期。飞鸟时代,即中国的南北朝时期,是中国文化经朝鲜半岛传入日本的时代,也是佛教传入日本的时期。因此,日本的佛教建筑多少带有些中国古建筑的痕迹,如高大的石砌台基。以前的日本建筑不砌筑高大台基,而是掘地立柱,将地板升高铺设(图1),而在新引进的中国式建筑中,于建筑之下设置高大的砌石台基[4](图2)。再如硕大的础石和瓦饰屋面,都在这一时期传入日本。还有接受唐文化影响的奈良时代和接受南宋影响的镰仓时代,也有不少中国古建筑中的材料、做法传入日本。

日本古代建筑在漫长的发展历程中不断接受中国古建筑的影响,在建筑材料方面从中国引入了夯土和石砌台基,瓦屋面、金属装饰等做法,唯独没有引入在中国同样普遍采用的砖材料。在佛教建筑已传入日本的隋唐时期,中国佛教建筑中的砖塔已很普及,宋辽时代更是把砖木混用,结合两种材料的优势。在两国如此频繁的文化交流中,日本应当是能够得知砖材做法,但在日本古代建筑史中砖却没有被应用。

2 砖与木的摒弃与偏爱

现有的研究中对日本建筑拒绝使用砖材的原因,大多简单地归结为是出于抗震的考虑,认为木材更适应位于地震多发带的日本,这种观点未免有失偏颇。日本历史上的木构建筑由于大火而烧毁、甚至全城大范围被烧毁的事件并不在少数,木造建筑的耐火性差也是明显的缺陷。据记载,江户的下町住家密集,“在二百二十余年间,烧掉长达二公里以上城市街道的大火灾发生了近百起,据此可以想象其火灾发生的频繁程度”[2]。伊东忠太也表示过,对于摧毁房屋而言,地震是相对稀少的,火灾才是更被担心的。关野贞也曾指出,“木构建筑虽然抗震性能良好,却不耐火。1923年关东大地震时,与地震相比受火灾的损害更大”[4]。即使如此,日本人仍然选择被天灾摧毁风险更大的木材来建造房屋,因此本质上是否是日本人固有的某些审美观念和建构思维,导致他们对砖建筑的排斥和对木建筑的偏爱呢?

2 法隆寺金堂(图片来源:浅野 清,渡辺義雄. 奈良の寺·1 法隆寺 西院伽藍[M]. 日本東京:岩波書店,1974:3.)

正如王贵祥在《东西方的建筑空间》里的研究阐述的一样,哥特建筑在高度上所达到的成就本质上源于人们对光的追求,“从建筑技术的角度来说,中厅狭促的部分原因可能是由于结构跨度的限制,但以其在高度上所达到的成就而言,主要原因似乎还在于缺乏一个在横向扩张空间的动力”[5]。又如他在谈及古代中国建筑在空间和体量方面“限定在一个与人相关的适宜的尺度而数世纪不加变化甚而至于使之渐趋陋小与弱化”的原因时,解释为是从儒学的理智和巫术的禁忌出发对人们文化思想上产生了约束导致的。他表示,“如果没有文化上的某种约束与认同,仅仅因为材料匮乏,或经济上暂时紧缩的原因,建筑是不会长期停留在一个适中的空间与尺度上,数千年没有大的突破甚至呈相反的渐趋弱化的发展态势的”[5]。

即“非不能也,是不为也”。外在的原因皆为“不能”的理由,思想文化原因才是“不为”的根源。

3 砖与木各代表的建构思维及日本人的审美观念

建筑材料的背后都对应着各自的建构思维。肯尼斯·弗兰姆普顿在《建构文化研究》中提到,“森佩尔将建造技艺分为两种基本类型,一种是由轻质线装构件组合而成的用于围合空间的构架体系,另一种是在厚重元素的重复砌筑中形成体块和体量的砌体结构。无论使用石头还是砖块,后者都属于一种承重结构,这一点通过古希腊‘砌筑’(stereotomy)一词的词源构成可见一斑,因为它包括‘坚固’(stereos)和‘切割’(tomia)两部分”[6]。显然前者对应的是木结构体系建筑,后者对应的是砖石结构建筑。而砖所对应的建构思维是堆叠砌筑,其所形成的是能够明确的分割空间的实体,包含永久的意味。

中国古建筑虽然也是木结构体系为主,但是并没有排斥砖结构。砖塔、木结构建筑中出现在山墙面的砖墙、砖砌围墙等比比皆是。但日本建筑反映的建构思维则不然,它体现的是完全木构的思维,即暧昧的划分,形成的是相互融通的空间,且带有临时性、灵活可变的性质。这两种截然不同的建构思维或许能解释日本人对砖和木的独特态度。

3.1 永久与临时

3.1.1 临时性的观念

砖与木这两种材料所反映的建构思维有个显著的区别,即砖趋于永久,木趋于临时,而日本人的观念中自古以来就是临时性占主导。

“在上古时代的日本,一处房屋只会供一辈人居住。一旦屋子里死过人,屋子就会被认为是不干净的,必须要将其舍弃掉,择址重建才可以,这就是所谓的‘奥津弃户’”[7]。可见日本人的观念中并没有永久居住在一个房屋里的强烈愿望,反而房屋是需要被舍弃重建的。

不只是对人的居所,日本人对自己所崇拜的神也同样认为没有建造永久居所的必要。因为他们认为神灵是栖居于自然之中,并不是居住在固定的房屋里。为定时降临的神灵提供崭新的临时居所是它们对神灵表达崇敬的方式。西和幸夫也曾指出“日本人自古就喜欢临时的居所,反正这个世界就是一个临时的世界。这种无常观虽然没有那么轻易地就和神社相关联,但是与习惯于石头、砖块等坚固建筑的国家的人们相比,日本对建筑的理解从根本上就有不同,这点是肯定的。可以说以临时性为原则,神灵自由自在地进出的神社建筑的存在,才是真正的日本特色”[8]。

从观念上看,“日本人并不在建筑自身中追求永恒的纪念性,而是追求由这些建筑物所创造出来的精神上的永恒性。这样的理念正是日本建筑放弃使用石材和砖的原因之一。”[2]

3.1.2 建筑中的永久与临时

反映在建筑中,日本特有的神社建筑的“式年造替制度”是临时性建构思维的典型反映。“这种制度是由神社建筑使用的木柱、茅草屋顶等非永久性建材的特性所决定的,也基于人们在建造之初就没有要将建筑永久保存下去的意愿[2]。”甚至天武天皇确定的“式年迁宫”之制,“每隔二十年都要将伊势神宫焚毁,重建一次”[7](图3)。这种重建并不是由于房屋自然损坏而不能使用,而是人为地故意将其焚毁,只是为了重建一个新的同样的建筑。相比于砖构建筑,营建起来便捷高效的木构建筑更适应这种适时更新的需求。

不止是神社建筑会“式年造替”,“诹访大社内的巨木‘御柱’至今仍沿袭6年一换的传统”[9]。甚至从上古时代到接受中国唐朝影响的奈良时代前,日本有“每代迁都”制度,即每一代天皇都经营一处帝都[4]。可见坚固永久的房屋并不是日本人偏爱的,可更新、临时性的建筑才是符合日本人的建构思维和需求的。这或许是日本传统建筑中不选择砖构建筑的原因之一。

3.2 分割与融通

3.2.1 融通性的观念

“日本人是一个重视他人感受的民族,十分在意个人与个人之间的相互关系和距离,这是十分显著的文化特征[9]。”这也导致在日本人的观念中、事物之间的关系都是暧昧甚至模糊不清的,不会出现“绝对”“对立”的情况。日本人对建筑的态度和西方人或中国人都不一样,“日本的房屋就和树木是一样的。日本的家里没有真正意义上的墙,它所谓的墙是用木材和纸做成的透光隔扇,而房间里则通过设置移门或屏风来控制风向的流动”[10]。他们的房屋是心灵的遮蔽所,并不是物质上的防御性堡垒。甚至可以说,他们的观念中没有实实在在的“房屋”,没有分割空间的“墙体”,他们需要的只是一个承载日常生活的平台,一个象征性的心灵的归属。

3.2.2 建筑中的分割与融通

3式年迁宫(图片来源:稲垣栄三. 原色日本の美術·16 神社と霊廟[M]. 日本東京:小学館,1968:9.)

4 冲绳御狱(图片来源:https://zh.wikipedia.org/wiki/斋场御狱)

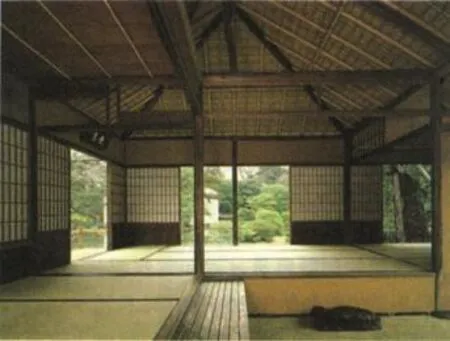

5圆通寺室内向外望(图片来源:www.hopetrip.com.hk)

考察日本古老的神社就会发现,如 “冲绳的御狱相当于日本其他地区的神社……那里空无一物。没有鸟居,没有墙,也没有格栅,更没有建筑,只有森林深处的一块露天空地”[11](图4)。日本神社的原型就起源自这种森林中的一块净地。而古代日本的世界恰好就是用木材这种非永久性材料象征性地构建起来的。它所呈现的空间强烈表现出木构建筑特有的融通性、暧昧性,绝无砖结构形成的坚固、明确的分割。

日本传统建筑中内外空间具有高度的同质性。如坐在圆通寺(图5)的室内向外看,眼前的内走廊,与之一体的外走廊,紧接着的庭院,以及庭院矮墙外的景色是一直连续延伸下去的,中间没有隔断、没有明显的界限。“这是一种包含着敬意的亲密感,而绝不会有内与外的对立和敌意……外部的世界不会被感觉是独立的外部”[9]。这种程度的开敞,内与外的暧昧融合,是砖结构做不到的。

日本传统的住宅建筑中也是如此。“自古以来,日本的木结构住宅就对这种模糊的空间乐得其所……在建筑结构上,它有着与石造和砖造在厚厚的墙壁上凿开洞口、建造门窗的方式截然不同的特色,一旦隔扇和拉门被拆除,外与内就会很容易地连接起来。”[8](图6,7)

8筑前国的武士宅(图片来源:《一遍上人画卷(一遍圣绘)》,清净光寺、欢喜光寺藏)

6嵯野峨之家(图片来源:参考文献[9]15)

3.3 恒定与可变

3.3.1 可变性的观念

日本人在房屋使用上是更倾向于灵活可变的,从日本人对室内各空间的名称,如“茶の間”(茶室)、“客の間”(客房)、“寝の間”(卧室)即可看出,日本人没有房间的概念,“建筑是由梁和柱围起来的由‘间’构成的空间……建筑形成的空间本身就是‘间’,这个‘间’只是用移门、屏风等做了个简易的区隔,并不能称之为西方建筑意义上的房间。所有被区隔开的空间都是流动而非固化的”[9]。日常生活中,日本人的活动是经常会延伸到室外去的,他们有将室内外空间随时融为一体的需求。这种观念使日本人希望建筑中不论是外墙的做法还是室内空间的划分都带有灵活可变的特性,而砖构建筑的空间分隔基本是恒定不变的,不符合日本人的生活方式。

9旧北村家内部(图片来源:参考文献[3]175)

7月波楼室内向外望(图片来源:参考文献[3]172)

3.3.2 建筑中的恒定与可变

日本传统建筑中大部分用隔扇来做的外墙,是可拆卸移动的,“房间不是用固定的墙壁围合成的封闭空间,而是使用可反复拆卸和安装的隔断墙(推拉门等)”[2]。需要时,庭园与客厅、檐廊贯穿一体来使用(图8,9)。

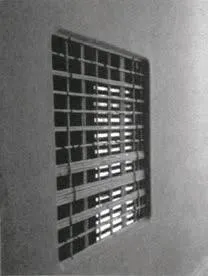

一些用土墙作外墙的茶室本质上也大同小异。这种土墙并不承重,土墙里面仍然是木竹藤编织的骨架,其间以泥土来填充,这些土可以被剥离,可以在任意地方开洞,即茶室中的下地窗(图10),它“是在涂墙时不完全涂满,使部分木骨裸露在外,可以设置在墙上的任何位置”[10]。这种在木骨架上涂抹灰泥的墙体虽然也形成了一个实体,但和砖石砌筑的墙体在建构思维上是完全不同的。“森佩尔有关木构(tectonic)结构和砌体结构之间的差异,也可以用德语中‘墙壁’(die Wand)和‘墙体’(die Mauer)两种不同类型的概念加以说明:前者指的是板式非承重墙体,比如我们在篱笆抹泥填充墙体(wattle and duab infill construction)中见到的那样;后者则有坚固堡垒之意”[6]。如果说透光的隔扇是“能够发光的墙体”,那么竹木骨架填充泥土的土墙只是限制光线的隔扇的同类而已,只不过将透光的和纸换成的不透光的泥土,它们的建构逻辑本质上是一样的。

10下地窗(图片来源:参考文献[9]67)

11龙安寺室内(图片来源:作者自摄)

日本传统建筑对室内空间划分、使用也能反映出灵活可变的建构思维。如龙安寺一间房的室内空间(图11),屏风和移门并没有分割各个空间,“用于分割房间的纸拉门或者纸拉窗都可以轻松撤掉,两个房间或者多个房间可以合并到一起”[7]。被它们简易区隔的空间并没有本质上的区别,一个“间”摆上茶具就是茶室,摆上床铺就是卧室,把屏风或移门移走,这个“间”就不再存在。又如二条院中寝殿的使用也是如此(图12),“寝殿内部因为各种装置,形成了内部空间。门窗隔扇都不是固定的,从公家仪式到私人家宴,根据各种仪式的需要,不时改变着内部空间”[3]。砖结构的建筑各个房间是严格分割好的,无法随时融合、改变,与日本人对功能空间可变性、通用性的喜好恰好相反,所以木构建筑相较于砖构建筑的灵活可变性也是日本人不用砖材的一个重要原因。

4 结语

日本传统建筑中未出现过砖材,究其原因,自然、经济条件是一方面的影响因素,但更主要的则是日本人以木构为代表的临时性、融通性、可变的建构思维,与砖材所代表的永久性、分割性、恒定性的建构思维相冲突。日本人对建筑的理解和思维观念导致的对建筑使用方式的偏好,从根本上影响了建筑材料的选择。与砖构建筑坚固永久的性格相比,可更新的临时性建筑更符合日本人的观念,建筑空间的暧昧融通和使用上的灵活可变也是日本人所偏爱的,综上看来,日本人对砖的摒弃与对木的偏爱也就顺理成章了。□

12二条院寝殿一景 (图片来源:《源氏物语画卷 宿木(三)》,德川美术馆藏)