辛苦辽东管幼安—杨仁恺与荣宝斋

文/初国卿

盛京七月,作为荣宝斋沈阳分店的品牌策划,“风起辽海”系列将举办“杨仁恺书画文献精品展”,总经理刘鹏先生和杨老的长子杨健先生要我写点什么。我和两位商量之后,想写一写杨老与荣宝斋的关系,为这次展览助兴,同时也以此纪念杨老逝世十周年。

(一)

10年前杨老逝世,我曾写有《第四个版本扉页是留白》一文,在那篇纪念文章里我曾引用新加坡著名学者潘受先生的赠杨老诗:“墨迹能干泪不干,网罗盗失救殚残。一编国宝沉浮录,辛苦辽东管幼安。”我喜欢此诗的最后一句,潘先生将杨老比作东汉末年避乱寓居辽东的贤人管宁,这对杨老是一个恰切的比喻,也是最高的赞誉。

数尽辽海文化名人,第一个当为管宁。管宁字幼安,曾有人誉其为“辽海人文始祖”,虽然名衔有点耸人,但却说明了管宁对辽宁文化渊源的重要性。管宁虽非辽宁出生,但平生大部分时间都是在辽东度过的。这一点杨老倒是和管宁极为相似,另外相似的当然还有杨老对辽宁文化建设的大量贡献,否则他当年就不会获得辽宁省政府授予的“人民鉴赏家”称号,更不会得到“辽东管幼安”的赞誉。

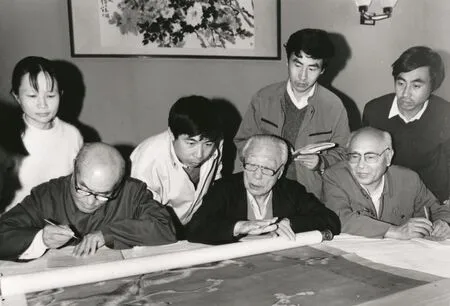

1983年10月 全国古代书画鉴定小组成员与文物局、文物出版社人员合影

1987年3月 全国古代书画鉴定小组成员在浙江省博物馆

1987年3月 全国古代书画鉴定小组成员在天津市艺术博物馆

1964年7月 杨仁恺与北京荣宝斋总经理侯恺、画家许麟庐等人游华山

1984年11月 全国古代书画鉴定小组成员在故宫博物院合影

1989年10月 全国古代书画鉴定小组成员在重庆市博物馆

在中国文化史上,“辽东管幼安”是一个重要的文化符号和诗中意象,代表着冰絜渊清、玄虚澹泊、耽怀道德、服膺六艺、学为人师、行为世范的崇高形象,并在后人诗中大量出现。如宋代黎廷瑞《次韵张龙使君十绝》其三:“何当化作千年鹤,却伴辽东管幼安。”陈与义《寄季申》:“旧时邺下刘公干,今日辽东管幼安。”元代元好问《增玉峰魏文邦彥》:“临流卜筑平生事,会就辽东管幼安。”明代张弼《拙女词》:“战传典午为文体,莫寄辽东管幼安。”清代李楷《新秋雨中塞晓亭侍郎招饮署斋即席分赋》:“年光向晚贪高会,已醉辽东管幼安。”杨维屏《鹦鹉洲祢衡墓》:“相从地下孔文举,不解辽东管幼安。”近人易培基《题扇诗》:“老夫不解楼凥苦,愧杀辽东管幼安。”叶恭绰《行书题扇》:“绳床皂帽成何事,虚拟辽东管幼安。”张大千《三巴话旧》:“心存汉室予知愧,莫说辽东管幼安。”潘受先生将这样的“管幼安”赋予杨老身上,同时加以“辛苦”二字,形象生动地勾画出了杨老终其一生为文化事业、文博事业、中国书画鉴定事业而不辞劳苦、四处奔波的身影与形象。如今我们只取杨老一生中与荣宝斋关系这一个分枝细节,做一聚焦式的整理与集合,愈发能感受到他“管幼安”式的“辛苦”与贡献。

杨老与荣宝斋的关系,应当追溯到1945年,他刚到北平之时。当时他在北平工作,闲暇之时经常逛琉璃厂,所以他后来戏称自己是“琉璃厂大学毕业”。当时杨老31岁,书画创作上已蔚成气候,书画鉴定上也见树风林。还有一大批知名专家学者和书画家的朋友,对他的影响和帮助自然是多方面的。如31岁之前在重庆,他就结识了沈钧儒、傅斯年、顾颉刚、马叔平、沈尹默、郭沫若、徐悲鸿、潘天寿、马衡、常任侠、宗白华、吕凤子、张大千、黄宾虹、傅抱石、黄君璧、谢稚柳、常书鸿、傅振伦、徐中舒等。到北京后很快又结识了张伯驹、张孝彬、惠效同、邓拓、徐石雪、赵药农、陶北溟、陈半丁等人。从某种程度上说,杨老和荣宝斋的关系,以及“琉璃厂大学毕业”,也是与这些人的交往有关。

杨老一生朋友众多,尤其是同时代的文化界名人,大多数都是他的朋友。这一点只要我们细翻一遍李经国先生编的《沐雨楼来鸿集》就更有感触,曾有那样一大批名学硕儒与杨老长期保持着通信关系。如陶北溟、沈尹默、谢无量、于非闇、吴湖帆、茅盾、于省吾、夏承焘、王蘧常、沙孟海、沈从文、商承祚、李长路、董寿平、顾廷龙、臧克家、王季迁、周怀民、钱君匋、贾兰坡、王冶秋、夏鼐、谢稚柳、谭其骧、徐邦达、启功、罗继祖、张葱玉、王世襄、刘九庵、郁风、周绍良、饶宗颐、侯北人、夏伊乔、翁万戈、冯先铭、谢辰生、孙轶青、冯其庸、江兆申、黄胄、陈香梅、马承源、范敬宜、李敖等。而这些人又几乎都与荣宝斋有联系,或多或少都能通过荣宝斋进行相互之间业务和学术的交往与切磋,从而使那一代人成为20世纪华夏中国最魅人的文化风景。这其中,杨老又无疑是一位与荣宝斋关系最为密切的一个人。

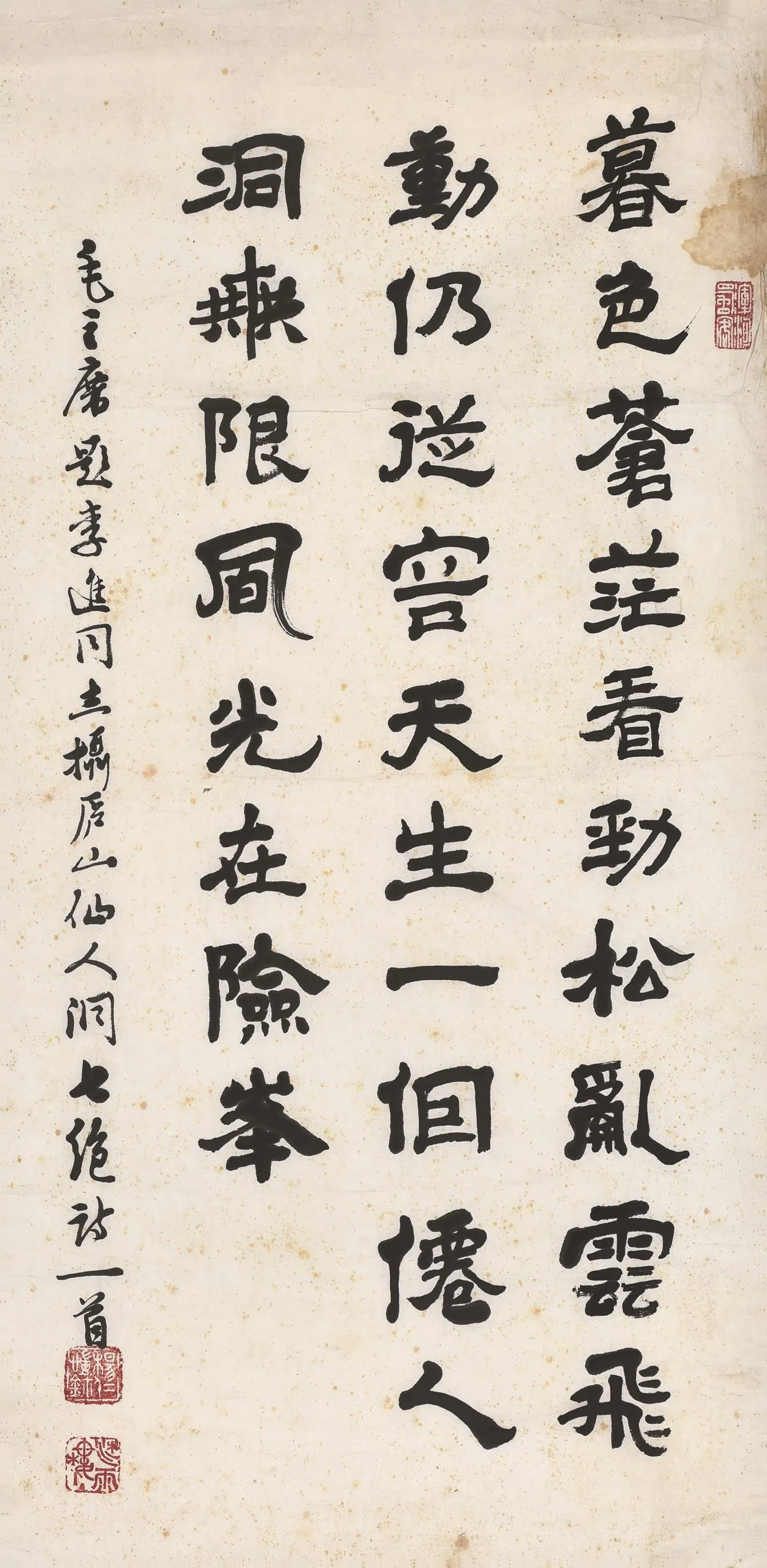

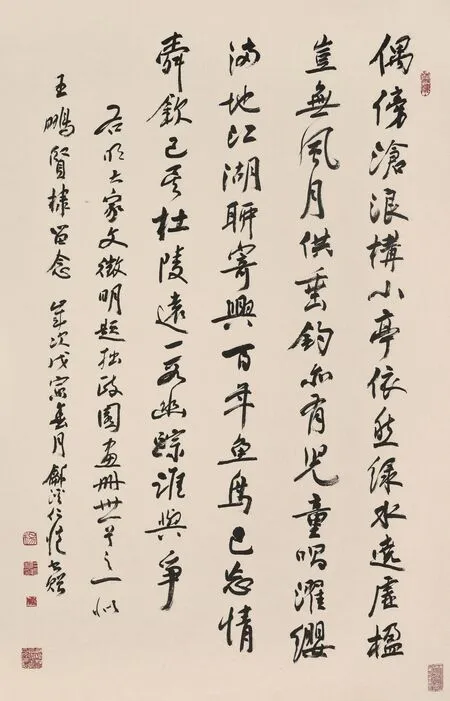

杨仁恺 书毛泽东诗词

(二)

谈到杨老与荣宝斋的关系,主要是两个方面,一是杨老作为著名博物馆学家、书画鉴定家、美术史家和书画家,对荣宝斋所寄寓的深厚情感和为其发展所做出的贡献;二是他通过与荣宝斋的良好关系,为丰富辽宁省博物馆书画收藏所做的大量工作。

杨仁恺书画鉴定笔记原件

杨老与荣宝斋的关系,延续了近半个世纪。他对荣宝斋有着深厚的情感,其熟悉、热爱与关怀不亚于每一个荣宝斋人,甚至说有如半个荣宝主人。这一点在他的《回顾与前瞻—记荣宝斋飞跃的三十年》和《从木版水印谈到古代绘画复制工作—荣宝斋三十五周年献辞》两篇文章中即可见出。

《记荣宝斋飞跃的三十年》一文写于1980年荣宝斋公私合营三十周年之际。文章对荣宝斋的前世今生可谓如数家珍,从最早的松竹斋,讲到光绪二十年改名的荣宝斋;从荣宝斋第一任总经理庄虎臣,讲到清末状元陆润庠为荣宝斋题写的牌匾;从各色笺纸的印制,讲到鲁迅、郑振铎的《北平笺谱》;从荣宝斋的公私合营,讲到公方代表老八路;从木版水印名家写意画,讲到印出《簪花仕女图》和《韩熙载夜宴图》;从革命老前辈对荣宝斋的关心与支持,讲到许多专家学者、知名书画家以荣宝斋为家的动人故事;从荣宝斋30年间飞跃发展的诸多成就,讲到对其未来作为光荣文化使者的经营意见和诸多期许。洋洋万余言,殷殷之情,令人感佩。

写于1985年的《荣宝斋三十五周年献辞》,则从木版水印开始,充分肯定荣宝斋的古代绘画复制工作。我们知道,荣宝斋最早的业务主要是木版水印笺纸,其生产环节先是勾稿折套,次是雕版,最后是套印成图。如果复制一般仿古笺,工艺简单,轻而易办。而用木版水印的方法复制古代名作,尤其是大幅作品,其主题内容和技巧之复杂,都是前人所未曾经历过的。明末吴发祥的《萝轩变古笺谱》和胡正言的《十竹斋书画谱》,清康熙年间刊刻的王槩兄弟《芥子园画谱》,算是我国历代以来最为繁难的木版水印,尚且不及民国年间印制的齐白石单幅画的复杂。而荣宝斋要木版水印大幅古人绘画,更是破天荒的事,其难度可想而知,但在杨老的帮助下,荣宝斋竟然实现了这一愿景。

木版水印复制古画,首先要有底本。而出于保护古代书画的需要,又不能在原作上勾版择套,只能在临摹本上勾版。为了拿到最好的临摹本,杨老协调安排荣宝斋聘请的最好临摹画家,到辽宁来,在辽宁省博物馆吃住工作数月。期间杨老与这些临摹画家朝夕相处,日夜攻关,亲临实践,执笔浸染,共同研究临摹技法,终于解决了临摹过程中绢不易着色、色块难出匀净效果、线条难出残断韵味等困难,为复制奠定了坚实的基础,拿出了多件堪称经典的临摹作品。如金振之的《簪花仕女图》,冯忠莲的《清明上河图》,陈林斋的《韩熙载夜宴图》,孙天牧的《夏景山口待渡图》。然后杨老又在荣宝斋和具体印制师傅一起研究这些大幅古画的木版水印技法,如与雕版师傅张延洲,套印师傅田永庆、孙连旺,装裱师傅张贵桐等,不断实践,取得经验,从而达到精益求精,终于在20世纪50年代末印制出了《簪花仕女图》巨幅绢本大卷,令中外惊叹,启功先生誉其为“仅下真迹一等耳”。当时,周恩来总理、朱德总司令、陈毅老总都曾以此作为“国礼”赠与外国元首。许多外宾展卷赞叹:“这种技巧所达到的艺术水平,令人不可思议。”木版水印技术在杨老与荣宝斋共同努力下,由此前的小幅淡彩、水墨图案,发展到绢本重彩大轴、长卷,从而使木版水印这一中国古老的印刷技法达到历史高峰。不仅向世界展示了新中国的文化成就,同时也在中华民族悠久而灿烂的文化史册上增加了一抹亮色。

但是,杨老本人从不提及自己的贡献,在相关文章里也将这些记在别人的身上。如果不是曾经担任过荣宝斋副总经理的冯鹏生先生所著的《中国木版水印概说》一书,我们还无从得知杨老与荣宝斋木版水印中国古画的关系。冯先生在这本书中说:“杨老是新中国木版水印发展到巅峰水平的奠基人之一。杨老深谙传统‘饾版术’的特点,运用这一特种技艺,能使经典的古代书画得以翻新,以一翻百,且印刷品与原作相似度极高,是使经典书画长久流传、保护书画文物的一种重要手段。”“这一奇迹的诞生,皆因杨仁恺、侯恺等前辈数年的艰苦努力。”充分肯定了杨老与荣宝斋木版水印古画的渊源关系和重要贡献。

(三)

说杨老为荣宝斋的发展有贡献,这里不得不提到一个人,那就是侯恺。侯恺(1922—2015),山西左权人。他是一位老八路,擅长版画,曾在129师及野战军政治部、晋绥边区文联、《晋绥日报》等处工作,参与创办大众美术社。1950年后任荣宝斋党委书记兼总经理,直至1985年离休,是荣宝斋历史上任职最长的总经理。他与杨老或许名字中均有一“恺”字,所以都有着相同的快乐天性,“和颜悦色,易于接近”,同时也都有为事业的“献功之乐”,所以自然就走到了一起,成为交往半个世纪的“好哥们儿”。

2014年,辽宁人民出版社“杨仁恺出版研究中心”主任那荣利采访侯恺先生,后来雅昌网上发表了《一语惊醒梦中人—荣宝斋老经理侯恺先生讲述的故事》。其中详细记述了杨老与荣宝斋、与侯恺的关系。侯先生讲:“杨老是1915年出生的,我是1922年出生的,我们以兄弟相称,我叫他二哥(因杨老在老家排行老二,故当时朋友多以‘二哥’相称)。我这个二哥虽然在东北工作,但他对外宣称是‘琉璃厂大学’毕业的,总来琉璃厂。每次来琉璃厂,他不住旅店,这家走走,那家看看,渴了就在我这儿喝茶,累了、困了就在我经理室的卧室休息。”关于杨老与荣宝斋总经理侯恺卧室的故事,我专门请教了曾大半生跟随杨老征集文物的辽博保管部主任赵洪山先生。赵先生今年85岁,身体健朗,记忆清晰。他说从20世纪50年代到80年代末,40多年时间,除去“文革”期间,几乎每年都要随杨老去北京五六次,大多数时间都是住荣宝斋总经理休息室,两人挤在一张床上。早晨起来到外面胡同口喝一碗豆浆,吃一个烧饼,中午经常到四川饭店,一般是要一碗米饭,一盘麻婆豆腐。问起杨老与侯恺的关系,赵先生说:“那是两个好哥们儿,真正的君子之交。侯经理喜欢喝两口,是那种小烧。我和杨老每次去,都给他带上两瓶沈阳的小烧酒,仅此而已。”侯恺能把自己经理休息室腾出来给杨老住,也正说明两人的密切关系。恰恰因为这种关系,才发生了坊间和媒体盛传的杨老在荣宝斋一包碎纸片中鉴定出37件国宝书画的故事。

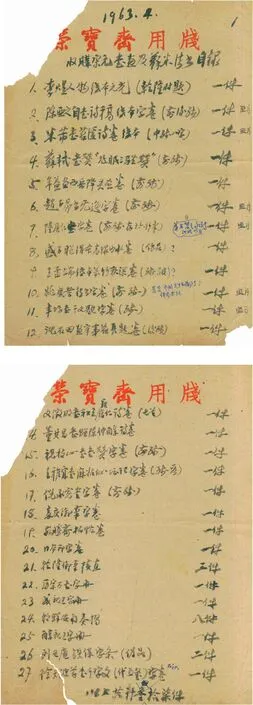

关于这件事,杨老在《国宝沉浮录》第三章第四节里有过叙述,《一语惊醒梦中人—荣宝斋老经理侯恺先生讲述的故事》中则更为客观和生动:“记得1963年4月的一天中午,忽然有个操着东北口音的小青年来到荣宝斋柜台前,说是有一包东西要出售,要价1500元。当营业科的田宜生向我汇报的时候吓了我一跳:什么东西,敢要这么大价钱?田宜生回答:卖主说是‘东北货’。‘东北货’?这可是全世界人都在找的东西啊!我是代表党和政府来执掌荣宝斋帅印的,只擅长版画,古书画鉴定确实外行。好在我有个靠山,这个人就是杨二哥。此时杨二哥正在我的卧室午睡,我三步并作两步走到了他的床前:二哥,快醒醒,别睡了,有人要卖‘东北货’。睡梦中的杨二哥听到‘东北货’三个字,腾地一下就站了起来。要知道,杨二哥自1950年就开始寻找‘东北货’的踪迹,十四年了,从未断过,听到‘东北货’三个字顿时睡意无影无踪。我陪着杨二哥来到柜台前,杨二哥打开小青年的包裹,一声不吭,全神贯注地翻阅包裹中一张张纸片。翻阅之后,我与杨二哥回到了我的经理室。我问:怎么样?杨二哥说:‘确实是宫里的东西。无论多少钱,全部收下。’有了杨二哥意见,我自然心里就有底了。我让人象征性地还了一下价,就以1400元全部买下了。

1963年杨仁恺在荣宝斋记录的27件书画作品名录

小青年走了之后,我让人将包裹中的纸片全部端到了杨二哥的面前。杨二哥一张纸片一张纸片地拼,拼啊拼,拼了一下午,奇迹终于出现了,这竟然是37件清宫散佚的国宝,其中就包括北宋米芾行书《苕溪诗卷》等宋元名迹八种。杨二哥当然兴奋异常,因为这是他寻找清宫散佚书画以来一次最大的意外发现。我比他还高兴,因为这是我执掌荣宝斋经理大印以来最大的收获。试想想,1400元买了37件国宝,搁谁谁不乐疯了才怪哪。”在文博界,曾有人质疑这件事的存在,无非是说杨老在自己的书里讲自己的事。但经过当事人侯恺的讲述之后,此事从此大白于天下,再无需怀疑与饶舌。

至于这37件国宝书画的最后归宿,据侯恺先生说,自打买下这一大批珍贵宝贝,他每天都有如沐浴在春风里,心里总是美滋滋的,见着文博圈里的人忍不住就炫耀一番。有一天他去故宫办事,说荣宝斋收进了一大批故宫散佚书画。故宫的诸位书画专家听后说他:你也不懂古书画鉴定,还能收到清宫散佚书画?别开玩笑了。侯恺说,不开玩笑,是杨二哥帮我鉴定后才收的,一共花了1400元。听了这个价格,故宫人更是将信将疑:若果是真迹,你1400元钱一件也买不到啊。为了证实此事,过了几天,故宫的多位书画专家一起来到荣宝斋会议室,侯恺让人将杨老拼完的、装裱好的书画展示给故宫诸位专家看。他们看着一张张展开的书画作品,眼睛直勾勾地什么也不说了。后来这批宝贝打包全让故宫拿走,只留下两张清点后的字据。今天我们从这两张字据上看,这37件作品件件珍贵,尤其是其中的李煜《人物残本》、米芾《苕溪诗卷》、苏轼《赞“龙眠三骥”》、赵子昂《无逸字卷》等,堪称国之重宝。当时故宫人说荣宝斋要多少钱就给多少钱,故宫不会还价的。真到今天,故宫一分钱也没给荣宝斋。但每想起这事,侯恺先生都引以为自豪,荣宝斋代表国家征集宝贝,故宫代表国家收藏宝贝,宝贝回到故宫,当是最好的归宿。

杨老与侯恺交往了半个世纪。退休后,侯恺先生与杨老仍然联系不断,并对杨老对他的帮助感念不尽。2000年10月13日,他在写给杨老的信中说:“杨公半个世纪来孜孜不倦,在文博战线上做出了卓越的贡献,实令小弟敬佩。尤其是你我相处已半个世纪,在兄台对我的爱护教悔下受益匪浅,而使一个原本对文物书画一无所知的厚(后)生小子,亦在此行当圈内做出了一点点小小成就,此乃公之指导所致。小弟尝没齿不敢忘怀,我们底确堪称‘好哥们儿’。”

(四)

杨仁恺 临赵佶花鸟卷

俗话有言:“为别人点亮一盏灯,照亮别人,同时也照亮了自己。”杨老帮助荣宝斋的同时,也为辽宁省博物馆建设和自己的事业拓宽了道路,他通过荣宝斋征集的大量书画作品,丰富了辽博的收藏,使这座新中国最早成立的博物馆,始终跻身全国各大博物馆的前列。

辽博所藏重点是书画,宋元以前的作品在全国名列前三甲。但明清以来的书画相对较弱,为了补全这一短板,杨老和辽博人从20世纪50年代初即注重明清书画作品的收藏,其中很多作品都得益于荣宝斋的帮助。在《杨仁恺学术年表》中,我们也能见到这方面的记述。如1953年:“十月十七日,经手从北京荣宝斋征集《十竹斋笺谱初集》样张十三页。十二月,经手从北京荣宝斋购入溥儒《芙蓉双鹜图》、齐白石《鸳鸯图》等四十三件书画作品。”1960年:“八月,经手从北京荣宝斋等处收购张瑞图《行书》、齐白石《草虫图》等五十七件书画作品。”据赵洪山先生回忆,当年他随杨老去北京,呆的最多的就是两个地方,一个是荣宝斋琉璃厂总店,一个是位于王府井的“荣宝斋东城门市部”,即“和平画店”。许多个晚上都是在“和平画店”度过的,当时的门市经理是许麟庐,他会早早地捅旺了炉子,烧好了开水。杨老一到,随后董寿平、周怀民、邓拓、黄胄也来了,几个人喝茶聊天,往往到半夜。其间杨老都给每个人和门市部分派任务,请他们为辽博搜罗藏品。杨老曾藏有一幅戴草帽骑毛驴的画,那就是黄胃在门市部里即兴为杨老画的。

关于辽博经杨老手从荣宝斋征集来的作品,赵洪山先生曾说:“那是相当地多。”他回忆每次随杨老到北京征集作品,在荣宝斋都可到他们的库房里任意挑选,有一件明代吕纪的《狮头鹅》就是从荣宝斋库房里选出来的。吕纪是明代著名花鸟画家,其作品自成一体。这件作品为绢本设色,纵191厘米,横104厘米。绘白鹅踱步于梅树之下,树干古拙,花蕾点点,侧有玲珑剔透的太湖石,石旁花卉丛生。鹅身用笔轻柔,赋色细腻。左上角有吕纪单款,并钤印章。辽博原来没有吕纪的作品,这件《狮头鹅》则补上了这一空白。

杨仁恺 书文徵明《题画诗》

杨仁恺 题《若华堂》

赵洪山先生还讲述了另一件沈周《淇园春雨图》的合璧故事,也与荣宝斋有关系。当年长春伪国兵哄抢小白楼国宝书画事件中,有许多珍贵书画被撕为多段。杨老《国宝沉浮录》第三章第四节有这样一段:“《淇园春雨图》亦断为三段,卷前包首及画的前半为一段,中段残存墨竹后半部,最后一段为作者题识和后隔水拖尾,中间经过二十余年时间,得以先后收全,纯属偶然。”《淇园春雨图》是明代沈周仿元人吴仲圭竹卷笔意,表现了春秋时期皇家园林淇园春雨中绿竹猗猗之意。1957年,当时的东北博物馆经杨老之手在北京琉璃厂收到了此画卷的卷前包首及画的前半段,并根据博物馆馆委会意见,由杨老执笔题写了一段跋:“此卷原为石渠宝笈初编御书房所著录之,沈周淇园春雨图卷,又见于故宫已佚书画目。后经溥仪盗出,藏之长春伪宫。1945年长奉解放前夕,伪宫珍贵文物损失殆尽,落入私人手中者多遭破损,或盗卖国外。此卷盖其孑遗而又残裂为三。画心中段及题跋后段均不知所在,1957年6月,东北博物馆在北京琉璃厂刘金山处购得,重装成卷,略概貌。并将沈周原题全文抄录一遍,附志数语,以识本末云。存。东北博物馆识,1958年1月。”刘金山乃民国时琉璃厂玉池山房马霁川门下,是一位著名的书画装裱师。赵洪山先生说:当年从刘金山处购得的这件沈周作品前半段背面,还清晰地印有长春伪宫国兵靴子踩的泥印,让人想象当年激烈争抢时的情形。然而,苍天不灭《淇园春雨图》,就在东北博物馆1959年改为辽宁省博物馆之后,辽宁省文物店购到了此画卷的题跋后段并转给辽博,而画心中段则于1975年在荣宝斋发现。《杨仁恺学术年表》1975年记述:“经手购入沈周《淇园春雨图》残卷,与1957年在北京琉璃厂为辽宁省博物馆购得的同画残段,恰为一件文物的两段。”至此,沈周《淇园春雨图》分离整整30年,杨老和辽博人用了近20年时间,终于三段合璧,堪称奇迹。这个过程也基本吻合杨老在《国宝沉浮录》里所说:此画卷三段收全“经过二十余年时间”。

从20世纪60年代开始,辽博开始重点征集以毛主席诗词为题材的书画作品,到了20世纪80年代,这个主题的书画已征集入馆504件,当时中国知名专家学者、书画家几乎全部囊括,还有多位国家领导人的墨迹。如何香凝、吴湖帆、叶恭绰、陈云诰、沈尹默、关山月、傅抱石、刘海粟、赵望云、郭味渠、张伯驹、杨之光、钱松喦、周怀民、宋文治、魏紫熙、费新我、顾颉刚、叶圣陶、李苦禅、潘天寿、朱德、董必武、刘伯承、康生、郭沫若、徐特立、叶剑英、张际春、王炳南、许涤新、张爱萍、李淑一、魏传统、齐燕铭、许德珩、田汉、严济慈、华罗庚、邵力子、吴作人、朱屺瞻、朱学范、周信芳、巴金、褚保权、吴镜汀、马公愚、沈延毅、阎简弼、郭绍虞、林散之、来楚生、曹靖华、吴伯箫、许广平、钱昌照、陈垣、于省吾、屈武、贺天健、高亨、谢国祯、郑天挺、黎雄才、容庚、周铁衡、白雪石、惠孝同、张震泽、何海霞等,其中写得最多的是沈尹默(30件)和叶恭绰(20件)。这些作品大部分都是经杨老手通过荣宝斋征集到的。1977年5月6日,侯恺致杨老信中说:“征集书法事,进展尚称顺利。大山同志扶病为此奔走,可将收集到的陆续寄上。”说的就是这部分作品。信中提到的“大山同志”,全名王大山,是荣宝斋书画文物征集负责人。今日辽博所藏500余件毛主席诗词书画作品已成为红色收藏中的特色主题和珍贵文物,在此我们不仅要记住杨老和侯恺先生,还要记住像王大山这样的荣宝斋人。

谈及杨老与荣宝斋的关系,这虽是一个长久的延续了半个多世纪的存在,但却鲜有梳理与评价,我来做此叙述,也只能是检索旁搜,获取一鳞半爪,其中可能还会有许多往事都湮没在历史烟云中了。2010年的6月12日,杨老墓落成,我在《龢溪明月归龙泉》一文中说:“杨老走了,但龢溪明月仍在,这就是杨老留给我们民族文化史上的一抹月色和一溪清光。”辛苦了一生的“辽东管幼安”,在终古月明里,看到与他关系最密切的荣宝斋在今天举办他的书画文献精品展,一定会很欣慰。他还会说:“有好东西,给辽博吧!”