会阴侧切术预防性应用抗菌药物效果的系统评价

白 雪 杨友运 韩 枫 黄金岳

江苏省徐州市肿瘤医院药剂科,江苏徐州 221000

会阴侧切术是产科助产时经常使用的一种手术,由于会阴特殊的解剖位置,导致其极易受到肠道、阴道和尿道周围病原菌的感染[1-2],分娩后会阴侧切切口发生感染会产生一系列的不良影响。为预防切口感染,临床上多预防性应用抗菌药物。国内大多省市、地区医院对会阴侧切缝合术中抗生素的使用情况均做过统计分析,但目前就预防性应用抗菌药物对术后切口感染的影响尚无统一定论,也无相关权威性指南和指导性意见[3-9]。有部分研究认为应用抗菌药物不能预防切口感染的发生,还会增加患者经济负担,延长住院时间等[10-14];也有部分研究认为抗菌药物的应用可以有效预防切口感染的发生[15-17]。因此,本研究采用文献荟萃(Meta)分析方法,对目前已有的文献资料进行综合定量评价,现报道如下:

1 资料与方法

1.1 文献检索策略

计算机检索 PubMed、Embase、Cochrane Library、中国生物医学文献数据库、中国学术期刊全文数据库及万方数据库,以“抗菌药物”“会阴侧切术”“切口感染”等为检索词,检索中国生物医学文献数据库、中国学术期刊全文数据库及万方数据库等中文数据库;同时,以“Antibacterial drugs”“Perineal incision”“carboplatin”“Incision infection”为主题词检索 PubMed、Embase、Cochrane Library等英文数据库,检索方式均为主题词+自由词模式。为保证文献检索的全面性,采用文献追溯的方法,检索相关研究的参考文献。检索时间均为从建库至2017年12月。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:①产科单胎行会阴侧切术者;②防止切口感染方式为预防性应用抗菌药物与切口常规消毒;③研究结局指标为切口感染率、痊愈率等;④公开发表的文献以及未发表的灰色文献,语种为英文和中文。排除标准:①术前感染者;②严重心肝肾疾病者、严重妊娠合并症及分娩并发症者;③抗菌药物过敏史者;④个案报道、综述、病理报告研究。

1.3 数据提取

由2名研究者独立提取资料,包括一般资料、研究对象信息、抗菌药物品种及使用方式。如在提取过程中遇到分歧则通过讨论或向专家请教协助解决。

1.4 统计学方法

采用国际Cochrane协作网提供的RevMan 5.3软件对数据进行统计分析。结局指标为计数资料,计算比值比(OR),区间估计采用95%可信区间(CI)。采用χ2检验和I2定量分析异质性大小,若各研究间无统计学异质性(P>0.1,I2<50%),采用固定效应模型进行合并分析;反之则采用随机效应模型。敏感性分析采用排除权重最大的研究,以评价Meta分析的稳定性。通过RevMan 5.3软件提供的风险偏倚评估工具对各研究的发表偏倚进行评估。

2 结果

2.1 纳入文献的基本特征

通过检索共纳入15篇研究,其中部分研究认为局部应用抗菌药物可以降低会阴侧切术后切口感染的发生,另一部分研究认为应用抗菌药物与会阴侧切术后感染的发生没有明显的关联性。文献纳入的基本特征见表1。

2.2 Meta分析结果

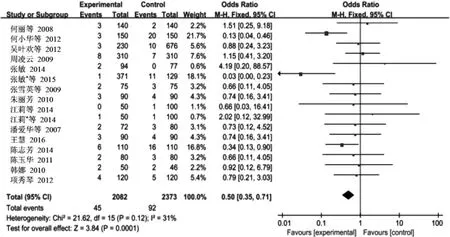

会阴侧切术后切口感染的因素诸多,本研究仅就是否应用抗菌药物与其的关联性进行文献系统评价。共纳入15篇文献,其中12篇文献结论为会阴侧切术后切口感染与预防性应用抗菌药物无明显的关联性,而且可能会增加患者医疗费用,3篇文献结论认为预防性应用抗菌药物可有效降低产妇会阴侧切术后切口感染的发生风险。由于部分研究数据不完整,考虑存在一定的异质性,因此初步采用随机效应模型,后经异质性检验(P=0.12,I2=31%),无统计学异质性,故采用固定效应模型,Meta分析结果 [OR=0.50,95%CI(0.35,0.71),P=0.0001]。 见图 1。

表1 纳入文献的基本情况

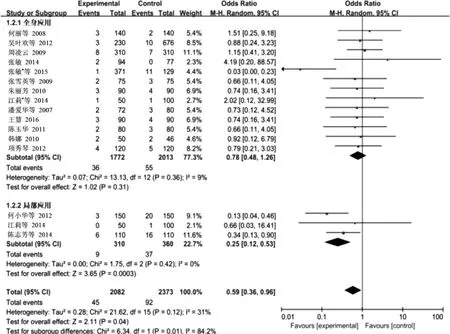

对抗菌药物的不同给药方式进行亚组分析,全身应用 Meta 分析结果[OR=0.78,95%CI(0.48,1.26),P=0.31],局部应用 Meta 分析结果[OR=0.25,95%CI(0.12,0.53),P=0.0003]。 见图 2。

2.3 敏感性分析

对不同种类的抗菌药物比较均进行敏感性分析,依次剔除每一项研究重新进行Meta分析。比较各次Meta分析的结果,发现研究结果没有明显差异,依次剔除各项研究Meta分析的结论均是预防性应用抗菌药物与会阴侧切术后切口感染存在一定的关联性。同时考虑纳入的文献质量不高,本次Meta分析结果稳定性一般。

图1 预防性使用抗菌药物与会阴侧切术后切口感染相关性的Meta分析森林图

图2 不同给药方式与会阴侧切术后切口感染相关性的Meta分析森林图

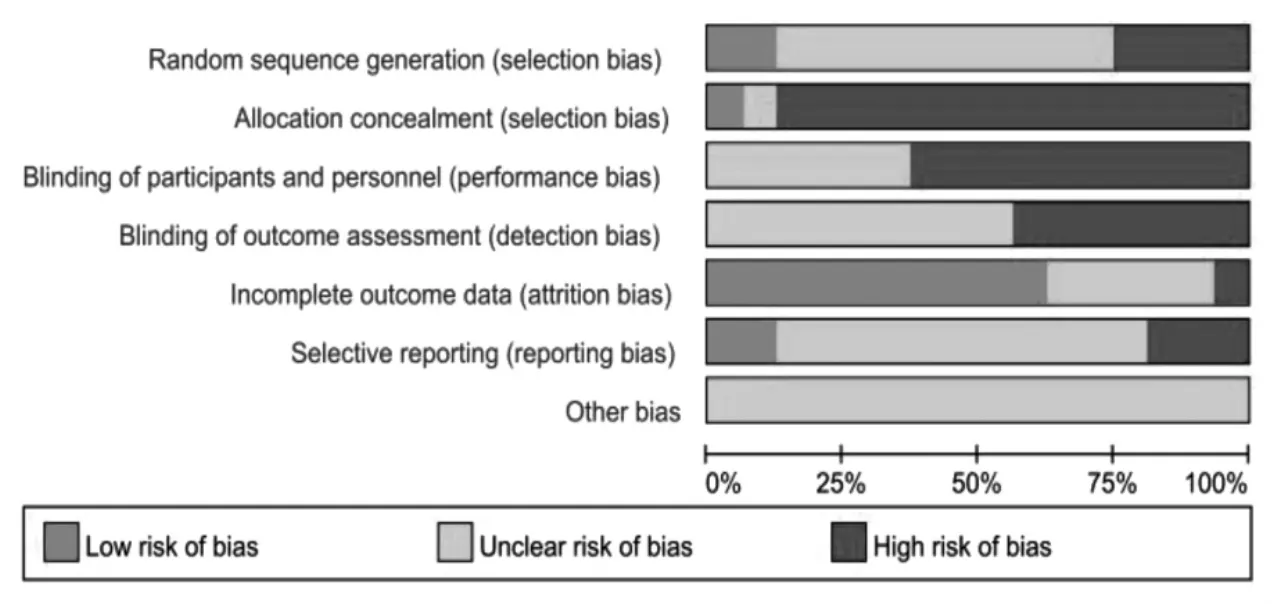

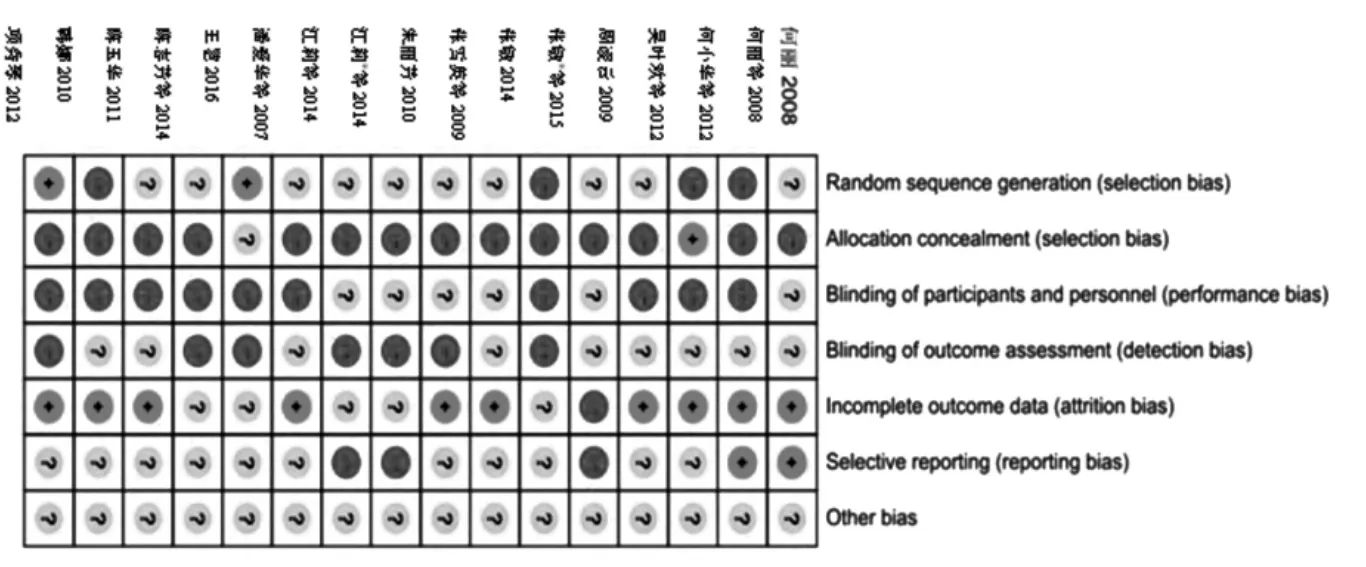

2.4 发表偏倚评估

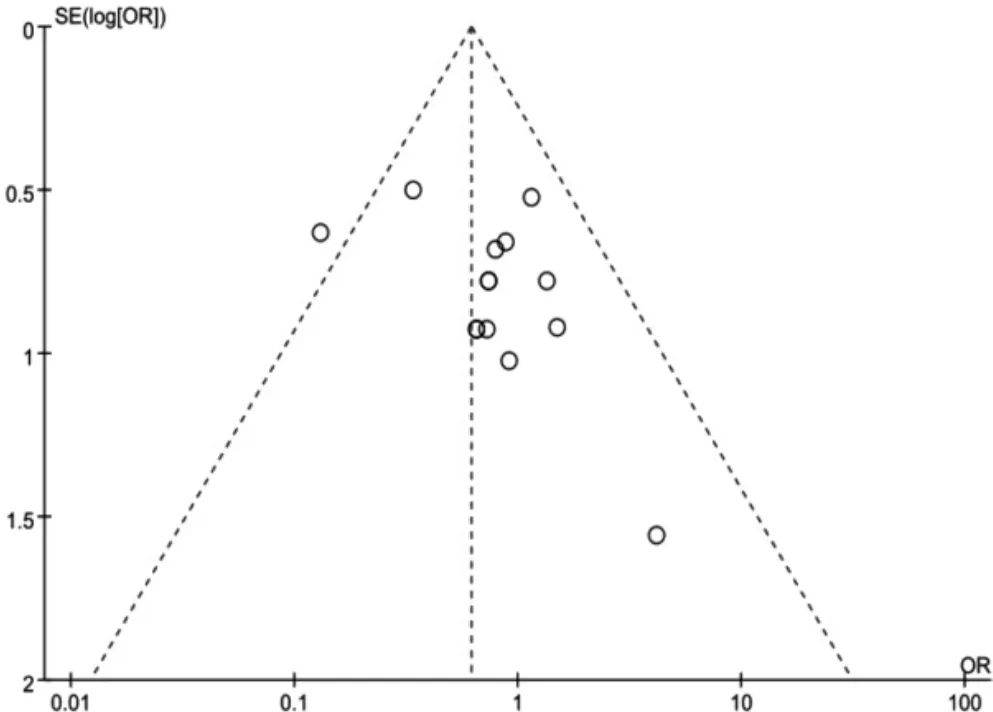

运用RevMan5.3软件中的“Cochrane风险偏倚评估工具”对所纳入的研究进行偏倚评价,结果见图3~4。同时在预防应用抗菌药物与会阴侧切术后切口感染的比较中采用漏斗图评估发表偏倚,提示存在一定的发表偏倚,可能是由于一些阴性结果没有发表出来,见图5。

3 讨论

图3 纳入文献的Cochrane风险评估

图4 Cochrane总体风险评估

图5 预防性应用抗菌药物与会阴侧切术后切口感染的相关性的倒漏斗图

在自然分娩过程中,为了加快分娩进程及避免产妇会阴撕裂,会阴侧切术的指征明显放宽,但其作为一种常见的创伤性操作手术,也增加了产妇术后感染的风险,有文献报道会阴侧切术切口感染发生率为2.85%[18-19],为避免发生感染,预防性应用抗菌药物在很多医院已作为常规治疗手段,主要考虑会阴侧切术的切口属于二类手术切口,解剖位置特殊,容易污染,应预防性使用抗菌药物。预防性应用的抗菌药物主要有头孢菌素类以及抗厌氧菌的甲硝唑等,给药作用方式一般有全身应用和局部应用,但是就具体预防感染效果目前尚无统一定论。其中张敏[6]研究认为对于会阴侧切术,全身预防性应用抗菌药物并不能有效改善切口愈合。而陈志芳等[16]研究表明甲硝唑联合红外线处理可有效预防会阴切口感染。因此本研究采用系统评价的方法对各个研究进行Meta分析以求得到一个准确的结论来指导临床合理用药。

本研究的Meta分析结果显示,预防性应用抗菌药物可以有效降低会阴侧切术后切口感染的临床研究以局部应用甲硝唑冲洗居多,而以静脉或者口服给药的全身作用方式的临床研究大多表明不能有效改善切口愈合。本研究就应用抗菌药物对会阴侧切术后切口感染的影响的Meta分析结果为OR=0.50,95%CI(0.35,0.71),P=0.0001,提示在一定程度上预防性应用抗菌药物可以降低会阴侧切术后切口感染的风险。而在对抗菌药物不同作用方式进行亚组分析时结论差异更为明显,其中抗菌药物以全身作用的方式与会阴侧切术后切口感染关系的Meta分析结果为OR=0.78,95%CI(0.48,1.26),P=0.31,提示预防性全身应用抗菌药物不能降低会阴侧切术后切口感染的风险,抗菌药物以局部作用的方式与会阴侧切术后切口感染关系的 Meta分析结果为 OR=0.25,95%CI(0.12,0.53),P=0.0003,提示预防性局部应用抗菌药物可以降低会阴侧切术后切口感染的风险。纳入的文献研究结果表明,可以降低会阴侧切术后切口感染风险发生的抗菌药物作用方式以局部冲洗作用居多。有研究表明会阴侧切术后可疑切口感染分泌物病原菌培养结果以粪肠球菌为主,其次是大肠埃希菌和金黄色葡萄球菌[20-22]。切口冲洗能明显减少切口上沾染的细菌数量,是一种简单而行之有效的预防切口感染的措施,已被医学界广泛认同及应用,与临床上应用较多的重复式消毒方法反传统消毒方法相比,可以有效降低会阴切口感染的发生率[23-24]。冲洗的物理作用可减少伤口污染细菌的数量,冲洗还可以清除手术创面的血凝块及失去血供的组织碎屑,而这些恰好是促进细菌感染发生的良好培养基。因此有效的切口冲洗可以有效地预防手术切口感染的发生[25]。本研究仅进行了单因素分析,没有考虑其他因素。在以后的工作中可以结合更多的影响因素进行全面的多因素分析,从而得到更全面准确的结论。本研究结果仅能够为临床的合理用药提供参考,还需更多设计严格、样本量更大的临床多中心研究加以证实。