中低技术产业与知识密集型创业之间存在“悖论”吗?

江庆勇

(浙江财经大学 经济学院,浙江 杭州 310018)

中低技术产业与知识密集型创业之间存在“悖论”吗?

江庆勇

(浙江财经大学 经济学院,浙江 杭州 310018)

传统创新理论关于中低技术产业不可能出现知识密集型创业的观点被现实所否定,新理论认为,打破这类产业的技术锁定具有很强的吸引力,而产业内部主导技术的局限性和产业外部的知识进步提供了技术和市场机会,少数新生企业或能摆脱自身过滤机制束缚的在位企业能利用这种机会取得成功。知识密集型创业的知识特征在不同产业间并无显著区别,中低技术产业中的知识密集型创业活动总体上呈现为市场驱动型、科技驱动型、能力驱动型和竞争压力驱动型四种模式,这类创业活动对中低技术产业中的企业乃至整个产业和价值链的竞争力和绩效都具有显著积极意义,科技与创新政策应该关注这类活动并给予积极支持。

中低技术产业;知识密集型创业;创新

一、问题提出

中国拥有体量无可比拟的中低技术(low and medium-low technology,简称LMT)产业*经济合作与发展组织(OECD)按照研发强度(又称技术强度)将各产业划分为高技术(high-tech)、中高技术(medium-high tech)、中低技术(medium-low tech)和低技术(low-tech)产业,前两种产业并称HMT产业,后两种产业并称LMT产业。。实际上,即便是在发达经济体中,时至今日LMT产业也仍然占据着巨大的就业和增加值份额并表现出显著的稳定性[1]。这一事实在一定程度上否定了长期以来人们关于发达国家的LMT产业将大规模转移到低成本国家的观点,或者至少证明人们显著高估了LMT产业的转移速度,反过来可能也表明人们低估了发达经济体LMT产业的竞争力或跨国转移所产生的额外成本。无论如何,这意味着在未来相当长的时期内,LMT产业都将是中国产业体系的重要主体。在此背景下,由于2014年以来,李克强总理面对经济“新常态”提出了推动“大众创业、万众创新”的政策主张,于是回答这样一个问题成为摆在我们面前的紧迫任务:中国的“双创”促进政策是否该置LMT产业于不顾而专注于所谓的高新技术产业?

在诸多创业活动中,真正对经济发展有意义的只有“高潜力的创业活动”(high-potential entrepreneurship),自雇型的和创新性不足的创业活动缺乏这种作用[2]。知识密集型创业(knowledge-intensive entrepreneurship,简称KIE)是高潜力创业活动的主要形式。作为一个尚属年轻的研究领域,KIE这一概念至今尚未形成普遍接受的界定方式,处于三种定义并存的状态:第一种是指高度知识密集型产业中的新企业或创办新企业的活动;第二种是指密集使用和创造知识的创业活动或创业企业——包括新办企业及成立已久的企业(或称在位企业),第三种是指学术机构创办附属企业的活动或其附属企业,又被称为学术创业(academic entrepreneurship)[3]。多数人都有意无意地按照第一种定义使用KIE概念。然而随着人们对传统创新研究及科技与创新(science,technology and innovation,简称STI)政策实践的反思与批判逐渐走向深入,这种定义越来越显得肤浅和粗糙。正如哈瓦斯(Havas,2014)所说,同一部门内部不同企业之间存在巨大的差异,忽视这种差异的政策不可能是有效的[4]。在此基础上,第二种定义正得到越来越多的认可。实际上,KIE要求独特的知识在创业活动中发挥关键作用,而且新产品或新技术开发是这类活动的基本要素[3,5-6]。在这种意义上,KIE并不与特定的产业部门相联系,就像高技术产业也有研发投入少甚至不事研发的企业,而中低技术产业中也有高技术企业一样,中低技术产业中也可以发生知识密集型创业活动。当然,这并不意味着不同产业背景对KIE活动强度、模式没有影响。

LMT产业中即便存在KIE活动,也确实要比知识密集型产业少,这一点既有理论上的论证也有经验上的支持,以至于似乎LMT产业部门的KIE活动就是一个“悖论”[7]。但重要的是,一方面,KIE活动确实在LMT产业发生了,而且许多LMT产业经常伴随着大量的进入和退出[8],主流研究低估了创业活动在成熟产业中的深度与广度;另一方面,创业活动是创新的主要驱动力,是技术进步与商业化和经济增长之间“不可或缺的环节”,是将新知识转化为经济增长的“重要机制”[9];进一步而言,“KIE在创新、产业体系转型和经济增长方面发挥主要作用”,“使用、吸收和创造新知识并为经济体提供新产品和新工艺的新企业是经济发展的至关重要的组成部分和各国国际竞争力的支柱之一”[3],因此,LMT产业的KIE现象不能再被忽视。

21世纪以来,以发达国家——特别是欧洲国家——的学者为主,国外学术界掀起一股研究中低技术产业的经济意义和创新活动的潮流。随着研究的推进,人们越来越认识到中低技术产业令人印象深刻的创新潜力,关于创新和知识进步只与高技术产业有关的传统信条不断受到批判,而KIE活动作为一种重要的创新机制及创新研究的重要分支,在该研究潮流中也逐步引起关注,相关文献正逐步涌现。本文旨在对相关研究做一梳理,按照如下结构组织文献:第二部分阐述学术界提出的关于LMT部门KIE活动存在性的理论解释,第三部分揭示这类KIE活动知识维度的特征,第四部分介绍关于LMT部门KIE活动模式的发现,第五部分探讨LMT部门KIE企业的竞争力与绩效,第六部分对相关研究进行评析并总结其政策含义。

二、LMT部门KIE活动存在性的理论解释

关于LMT产业中的KIE现象,总体上,相关理论解释可以总结为以下两个方面:

一方面,认为LMT产业部门限制KIE活动的学者往往诉诸产业周期理论和熊彼特关于产业创新体制的二分法,即产业发展初期的熊彼特I型体制(创业体制)和产业成熟期的熊彼特II型体制(惯例体制)。一般而言,处于成熟阶段的产业往往市场饱和,所以缺乏吸引力,而且与之相伴的惯例化创新体制意味着主导设计和技术已经形成,创新活动往往以围绕主导技术的缓慢的能力累积为基础,具有路径依赖性。在位企业持续的创新及累积的技术和创新能力使得潜在的新进企业处于不利竞争地位[10],所以LMT产业不利于KIE活动。然而,批评者指出,熊彼特的二分法给出了产业发展的两个极端情形或者说理想型,只是一种便利的分析工具,而现实中的产业与这两种理想体制是有分别的:首先,熊彼特的二分法适用于单一产品产业,而事实上产业和企业往往拥有多种产品和技术[11],当LMT产业中的不同产品或技术处于不同演化阶段——特别是其中某些产品或技术处于早期发展阶段——时,就会存在KIE活动的空间;其次,现实中的LMT产业往往分布在这两个极端之间的某个地带,并不是非此即彼的,所以不会禁绝KIE活动[7]。

另一方面,LMT产业的路径依赖特征将迫使企业谨守既定的技术轨迹,采取降低成本和优化组织惯例的创新策略,这正是大多数企业的选择。然而,这并不是企业面对这种竞争环境的唯一选择,这种产业环境也可能激发在位企业或创业者采取一种反思性、超越性的竞争策略,抛弃行业主导设计或主流技术,开拓新的发展道路,而这正是开展KIE活动的少数创业者的选择。实际上,这种策略能够得到动力和知识资源上的支持。第一,保守的经营策略将使发达经济体中的LMT企业面临巨大的竞争压力——特别是来自低收入国家的竞争对手所施加的成本竞争压力,以致如今渐进式创新所带来的经济报酬也正在消失;另一方面一旦企业成功开创了一种新的技术路径,它们就能从这种严酷的竞争中脱身而出,获得更大的利润,并且不再受成本削减工作的煎熬;加之LMT产业具有突出的稳定性特征,这种特征进一步强化了克服技术锁入效应的利润激励,使开创全新技术路径的创业企业能够获得显著的、持续性的竞争优势和巨大的利润。这种局势和潜力正是激发一些在位企业或创业者实施KIE活动的原因[1,12]。第二,大多数在位企业围绕主导设计和主导技术形成了稳定的甚至是制度化的分工及部门间交流模式[13],其技术——组织范式构成一种过滤机制,让它们察觉不到或者即便察觉到了也不能有效利用有价值的技术创新机会,陷入技术锁定状态。这种状态一方面将充分展现主流技术和产品的局限性,从而为创业者指明创新方向,另一方面为新进企业创造了一种优势——新进企业不像在位企业那样存在这种范式包袱,从而能够更有效地利用潜在的技术创新机会。第三,在目前技术快速进步的时代背景下,创业者可以从产业外部获得新的技术知识,从而能够突破产业内部知识的限制,产生技术创新的机会。可以说,产业外部知识的可及性对于LMT部门的KIE活动具有关键意义。第四,新的市场知识会不断涌现,这种知识既可能是市场本身的变化所引起的,即市场上出现了新的需求,如环境恶化催生人们对空气净化器、净水器等产品的需求,也可能是创业者发现了早已存在但未得到满足的市场需求。这些新市场机会往往具有独特的特征并可能存在进一步扩大的潜力,因此能够激发KIE活动。

三、LMT部门KIE活动的知识特征

卡洛基洛等(Caloghirou et al.,2014)以关于LMT和HMT制造业部门中年轻企业的调查数据为基础,对LMT部门创业活动的知识维度特征进行了分析[14]。

(1)就企业研发强度——也即通常所谓的知识密集度,以企业研发支出占企业经营收入的比重来衡量——而言,LMT部门创业企业(以下简称LMT创业企业)的研发强度虽然要低于高技术(high and medium-high technology,简称HMT)部门创业企业(以下简称HMT创业企业),但是显著高于本行业平均水平,实际上如果将经合组织划分产业的研发强度标准用于企业分类,那么平均而言,LMT创业企业均属于高技术企业范畴。这一点正印证了经合组织以研发强度为标准的产业划分方法的缺陷和误导性。

(2)就知识对于创业动力的影响而言,两类企业均以创始人的从业经验、市场知识及人际网络为主要创业驱动力。不同之处在于,技术与工程知识及对技术和市场需求变化所带来的创业机会的识别能力对HMT部门的创业活动更加重要,这可能是高技术产品创新对知识的要求所决定的。

(3)就企业知识来源而言,首先,企业内部知识生产对两类企业都很重要,但对HMT创业企业更加重要,这一点与一系列实证研究结论相吻合[15-17],也可以从逻辑上得到证明——按照定义,HMT部门研发投入强度更大,内部研发是它们获得新知识的核心来源。其次,对LMT创业企业而言,外部知识源比内部知识生产更重要。这一点既得到先前研究的广泛支持[18-19],也可以从理论上得到证明:前文指出,LMT部门KIE活动的关键资源条件是能从本产业之外获得关于技术、市场及制度的知识,因为只有凭借这种知识的力量才能摆脱产业内的主导设计和主导技术,实现“路径创造”。再者,对于外部知识源而言,两类企业都将客户和供应商视为最重要的知识源,但是来源于供应商的知识对LMT创业企业比对HMT创业企业更加重要,这可能是因为工艺创新对LMT企业更加重要的缘故。有学者得出了相同的结论,例如海登里希(Heidenreich,2009)、罗伯逊等(Robertson et al.,2009)发现,供应商是LMT部门创新企业最重要的信息和知识源[20-21]。最后,对于诸外部知识源而言,两类企业都会使用公共研究机构和商业实验室生产的知识,而HMT创业企业比LMT创业企业更加重视大学、科学期刊及参与研究项目对于获取知识的作用,不过两类企业都将科学期刊及参与研究项目视为重要程度最低的知识获取渠道。总体上,年轻企业较少参与公共研究项目,因为创业企业需要时间来建立必要的项目管理能力及研究资源和技术知识,在此基础上才能成为研究网络中有价值的合作伙伴。

(4)在正式的外部知识合作与网络活动方面,两类企业中大多数都很少或从未介入任何形式的正式合作协议,HMT创业企业略比LMT创业企业积极,对各种形式的合作协议——尤其是技术或研发合作——的参与度都更高。就社会网络的建设和使用而言,两类企业在各类活动或任务上都在大体相同的程度上肯定网络的重要性。

(5)在知识资产保护方面,两类企业都更多地使用非正式的(如商业机密)或半正式的(如保密协定)保护措施而不是正式保护措施(主要是知识产权)。非正式措施一般比正式措施更简单、快捷、耗费更少资源,但HMT创业企业比LMT创业企业对各种保护措施的使用都更频繁,只有版权保护在LMT创业企业中使用更多,商标在两类企业中得到同等程度的使用——这可能是因为商标可以作为一种便于客户识别产品的营销工具。

除了以上特征之外,还有学者探讨了LMT企业内外部知识生产之间关系的特征。就此而言,主流观点认为,内部研发活动会增强企业的吸收能力进而提高其所获取的外部知识的有效性,然而蔡坤宏和王健全(Tsai & Wang,2009)发现,内部研发成果可能会在研发外包的过程中泄露出去,而且企业可能需要在内外知识整合方面投入更多的时间和成本,所以内部研发会抵消研发外包对创新绩效的贡献,二者并没有产生互补效应[22]。不过,这两种似乎对立的观点可以得到调和:虽然内部研发活动会增强企业对外部知识的吸收能力,但是这种作用是相对的,除非内外部知识在某种意义上是相互协调的,或者说企业在搜寻外部知识时做出了正确的取舍,否则这种吸收能力对整合外部知识没有帮助,甚至可能只带来时间和资源上的浪费。

四、LMT部门KIE活动的模式

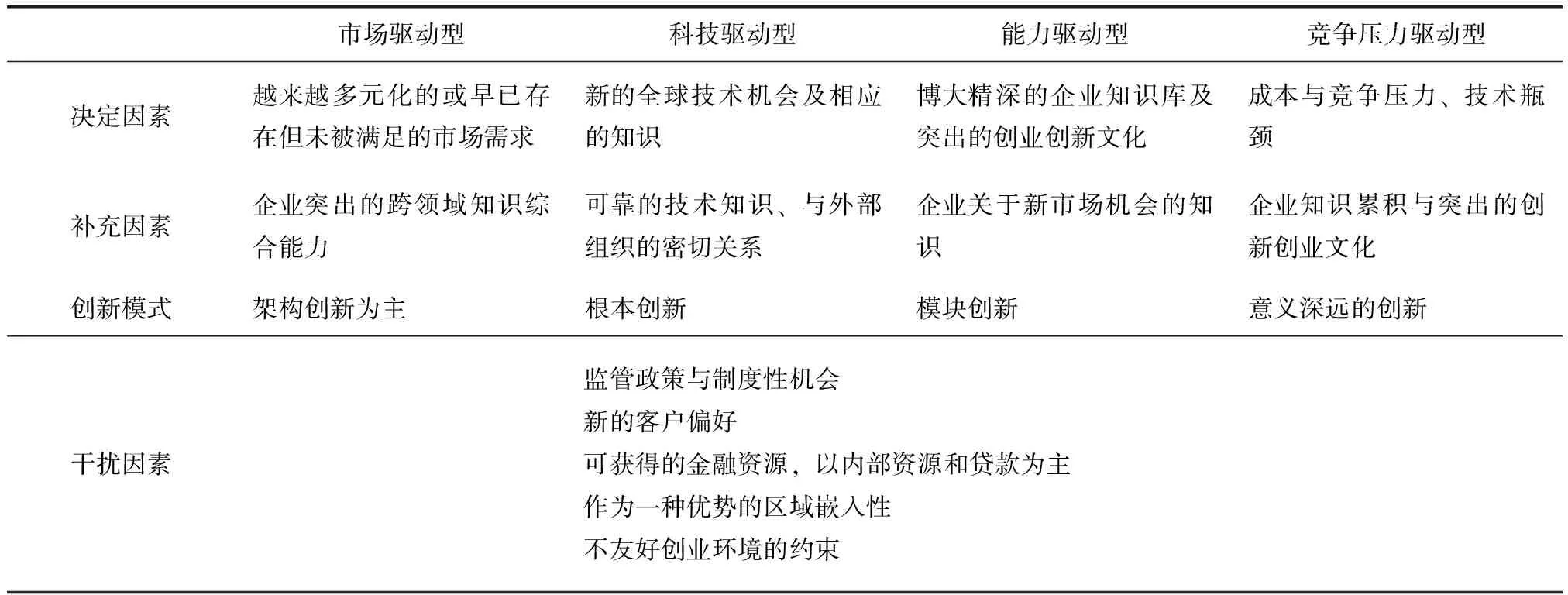

荷希-科里森(Hirsch-Kreinsen,2014)提出了一个LMT部门KIE活动的分析框架,在此基础上结合案例研究揭示了LMT部门KIE活动的四种模式[23](见表1)。

表1 LMT部门KIE活动的模式

这些模式在主要决定因素、使决定因素的作用效果得以实现的补充性因素及创新成果样式方面相互区别,其中前两项是各模式的定义性因素。干扰因素项是指虽然不能视为KIE活动的重要决定因素,却能影响KIE活动的因素,其对KIE活动的影响方向不能事先确定,必须视具体情况而定。例如,放松金融监管可以促进创新,但是反过来,严格的监管也可能改变市场偏好,从而提供新的市场机会,如食品监管的强化会提高市场对新的食品储藏技术的需求,从而促进这类技术的创新。

五、LMT部门KIE企业的竞争力与绩效

卡斯特里和卡洛基洛(Kastelli and Caloghirou,2014)分析了KIE活动对LMT企业竞争力的影响及LMT部门KIE企业竞争优势的来源与大小。他们为LMT部门KIE企业设定了一个操作性定义,即超过10%的员工持有大学文凭,近期开展了产品或生产技术创新的年轻企业。他们发现KIE活动对企业甚至整个产业和价值链的竞争力都具有积极意义。在企业层面上,KIE活动能够扩大产品范围和市场份额,创造新的细分市场,提供附加值更高的产品,提高企业能力和削减企业成本;在产业和价值链层面上,KIE活动能够扩大整个产业的知识基础,并为价值链上下游产业创造附加值,同时将知识扩散到价值链的上下游,促进价值链上的创新活动;KIE活动甚至能够开创新型市场和产业,如食品行业结合医疗部门的知识开创了保健食品市场和产业,纺织服装产业开创了融入生物活性纤维的服装业务,从而进入了医疗保健市场。就KIE企业竞争优势的来源而言,他们指出,其竞争优势主要并不在于成本优势,而在于整合、利用其他部门——主要是HMT部门——的技术进步并因应需求变化开展产品和工艺创新的能力,成本削减只是少部分以提高产品质量为目标的工艺和组织创新的副产品,换言之,这些企业能够通过建立知识密集型资产、开展创新和持续的技术升级克服来自低收入国家的竞争压力,这一点实际上为LMT部门KIE活动的理论解释提供了经验支持。就竞争力的大小而言,他们以销售变动、出口强度来反映企业的竞争力,在此基础上对LMT部门KIE企业与该部门非KIE企业进行了比较。正如人们通常所预期的,他们发现,相比非KIE企业,KIE企业在竞争力方面更胜一筹,表现为更多的销售增长、更高的出口强度[24]。

卡洛基洛等(Caloghirou et al.,2014)则比较了LMT部门和HMT部门创业企业的创新绩效[14]。比较分为两个层次:其一是各种创新活动——即产品创新、工艺创新及组织创新——本身的绩效,体现为创新频率——意即一类企业中开展产品创新的企业所占比重——及创新程度;其二是创新企业的经济绩效。就第一层次上的创新绩效而言,LMT创业企业的产品创新绩效不及HMT创业企业,这一点得到中低技术产业创新研究文献的广泛支持[25];但是,在工艺创新上LMT创业企业超过HMT创业企业;在组织创新方面两类企业不相上下,只是LMT创业企业比HMT创业企业更重视物流、供应链和交付或配送方法的创新,而且在改进知识管理系统及企业管理结构上略胜一筹,这可能是因为LMT创业企业更多地开展生产技术创新,而生产技术创新直接与组织创新相关。就第二层次上的创新绩效而言,产品创新对产出的影响在两类企业之间没有分别,也就是说两类企业相同份额的产出是由产品创新所贡献的;而从企业总体利润表现上看,HMT创业企业略高于LMT创业企业,即便是在经济危机期间,出现销售下滑的LMT创业企业所占比重也略高于HMT创业企业,但是销售下滑并未对企业的就业造成显著影响。

近年来关于动态能力的研究文献试图揭示动态能力对LMT部门KIE企业的竞争力和绩效的影响。虽然人们以前倾向于认为LMT产业具有稳定性的特征,所以动态能力对其没有意义,但是多项研究表明,动态能力对LMT企业的多方面的表现都存在积极影响,因为LMT产业的稳定性是相对的,不仅同样受到全球经济危机的冲击,而且正常时期的技术进步和经济全球化也在不断削弱其稳定性,所以仍然存在动态能力发挥作用的空间[26-28]。在这些文献中,只有普洛托格罗等(Protogerou et al.,2014)以LMT产业KIE企业为研究对象。他们将动态能力划分为市场与技术感知能力、新产品开发能力、网络活动能力和参与技术合作的能力。在此基础上他们发现:一方面,网络活动能力和技术合作能力是解释企业在增长、创新及出口方面的表现的关键能力,感知能力对于企业理解全球变化并做出反应具有重要意义,所以也会影响企业的增长和创新绩效;另一方面,动态能力的强弱影响企业创新的激进程度和经济绩效,动态能力强的企业会产生重大的过程或产品创新,而具有中等动态能力的企业则主要进行渐进式创新;即便在经济危机期间,具有中等或高等水平的动态能力的企业也会有良好的出口表现和经济绩效[27]。不过需要指出的是,动态能力概念还没有公认的操作化定义,而不同的操作化定义对结果的影响很大,如特鲁萨等(Telussa et al.,2006)将动态能力定义为研发、新产品开发、出口及联盟等四种活动。在此基础他们发现,动态能力对创业企业的成长只具有弱的积极影响,甚至不及一般资源——即启动资金和人力资源——的影响大[29]。不过他们并未对这一结果提供理论解释。

多年来,企业创新绩效的传统测度方法广受诟病,且不说产品和服务创新绩效的测度方法——如专利数量、新产品或服务的销售收入份额——存在这样那样的缺陷,更严重的是长期以来其他领域的创新绩效连有缺陷的测度指标都付诸阙如。在LMT部门创新活动研究潮流尚未兴起时,人们专注于产品创新,工艺、组织创新绩效测度的问题不是很急迫,但是LMT企业的创新活动更侧重于非产品创新,于是新的研究潮流推动了非产品创新绩效的测度方法设计。科内等(Kirner et al.,2015)提出了一种关于工艺创新绩效的很有说服力的测度方法。他们认为,工艺创新的目标就是提高产品质量、生产效率和交付速度,因此可以分别用企业在这三方面的表现作为其工艺创新绩效的测度方法;进一步地,生产速度、效率和产品质量可以分别用企业的平均交货时间、人均增加值、平均产品报废率或返工率来刻画[30]。

六、研究评论及政策含义

目前围绕LMT产业KIE活动的相关研究,不仅在国内尚属空白,而且在国外也比较少见。仅有的一些研究主要以发达经济体——特别是欧洲国家——为研究对象,然而KIE活动具有显著的情境依赖性,深受其所处的国家、区域和部门创新系统的影响,这一特点限制了既有研究结论的普遍性,或者至少需要针对新的情境重新进行检验。目前的研究一般明确强调其探索性特征,往往以数十个甚至是屈指可数的案例为基础来构建分析框架或得出结论[31]。此外,KIE概念缺乏操作性定义,至少学术界至今尚未就其涵义达成共识。具体而言,在否定了此前广泛使用的研发强度这一指标的合理性之后,如何度量知识密集度的问题就凸显出来,构成一项重大的理论挑战并至今悬而未决。在这种情况下,有学者干脆将调查研究的范围扩大到全部初创企业,然而创办新企业未必意味着开展创新活动[3,32];卡斯特里和卡洛基洛(Kastelli & Caloghirou,2014)将LMT部门KIE企业定义为超过10%的员工持有大学文凭、近期开展了产品或生产技术创新的年轻企业[24],然而10%这一比例很难说具有理论意义。另外,在实证研究中识别企业创业是困难的,以至于相当多的研究文献干脆放弃在位企业而只关注初创企业。这种局面充分显示出了该研究主题的新颖性,需要大量的深入研究来予以丰富。实际上,研究LMT产业中的KIE活动不仅会加深对KIE活动一般特征的认识,而且将丰富我们关于LMT产业结构变迁过程的知识。

总体上,这些研究启示如下:

首先,要建立合适的指标体系来监测创新创业活动。目前世界各经济体——包括发达经济体在内——所制定的创新统计指标均过于强调研发活动,而对非研发性知识生产和创新关注不足。这种情况是早已被证明不符合实际的所谓“创新的科学推动模型”(science-push model of innovation)造成的。现在很多国家都已经意识到了传统创新理论与政策的这一缺陷,正致力于开发新一代更全面、科学的创新指标体系。中国目前还没有专门的、全国范围的创新调查,接下来要建立符合本国国情的创新创业活动监测指标体系,而且在指标设计上不能只是学习发达经济体的指标体系,更应该吸取其教训,避开其走过的弯路,充分反映不以研发为基础的创新活动。

其次,以促进创业为目标的政策应该考虑企业实际开展的活动,而不是仅仅针对产业部门来制定。同一产业部门的不同企业可能具有迥然不同的创新能力,即便是所谓“知识密集型”产业中的企业也未必就从事知识密集型的活动,而中低技术产业中的企业也未必不开展知识密集型的活动,忽视同一产业内不同企业之间差异的政策不可能是有效的。政策应该支持所有产业中发生的知识密集型创业活动。

再者,政府应将KIE视为把知识转化为商业创新与经济增长的主要机制,即便在LMT产业中也是如此。政府需要促进LMT企业与全球范围内各种知识源——包括同类企业及研发密集型的技术供应商、机构和主要消费者或使用者——之间的网络活动,促进企业之间的技术合作。虽然有些LMT企业是因为自身技术能力低而不能参与技术合作的,但是也有一些企业是因为缺乏技术合作的经验或项目管理能力而未能进入合作网络的,政府至少应该采取措施帮助后一类企业,这种措施往往具有事半功倍的效果。

最后,要将促进创业创新提升到战略高度,将所有对创业创新活动具有重要影响的政策纳入考量。实际上,某些非STI政策可能也影响创业创新活动,甚至比专门的STI政策的影响力更大。因此,有效的政策需要多方面政策的合作与协调,包括经济政策——如宏观经济政策、教育政策、投资政策、区域发展政策、劳动力市场政策——以及医疗政策、环境保护和社会政策等社会政策。正因如此,傅晓兰和穆荣平(2014)建议,中国应成立由总理领导、各相关部门部长参与的中央创新领导小组,并相应设立中央创新领导小组办公室,以协调各部门影响创新绩效的政策和制度[33]。

[1]HIRSCH-KREINSEN H,SCHWINGE I.Introduction:knowledge-intensive entrepreneurship in low-tech industries[M]//HIRSCH-KREINSEN H,SCHWINGE I.Knowledge-intensive entrepreneurship in low-tech industries.Cheltenham:Edward Elgar Publishing,2014:1-14.

[2]HENREKSON M,JOHANSSON D.Gazelles as job creators:a survey and interpretation of the evidence[J].Small Business Economics,2010,35(2):227-244.

[3]MALERBA F.Knowledge-intensive entrepreneurship and innovation systems in Europe[M]//MALERBA F.Knowledge-intensive entrepreneurship and innovation systems:evidence from Europe.London:Routledge,2010:3-27.

[4]HAVAS A.Trapped by the high-tech myth:the need and chances for a new policy rationale[M]//HIRSCH-KREINSEN H S,CHWINGE I.Knowledge-intensive entrepreneurship in low-tech industries.Cheltenham:Edward Elgar Publishing,2014:193-217.

[5]KANELLOS N.Exploring the characteristics of knowledge-based entrepreneurs in Greece [J].Procedia-Social and Behavioral Sciences,2013,73(27):337-344.

[6]HIRSCH-KREINSEN H,SCHWINGE I.Knowledge-intensive entrepreneurship in low-tech sectors[EB/OL].(2011-06-15)[2016-05-31].http://druid8.sit.aau.dk/druid/acc_papers/xge28vtpffa1i3b5pjsfbfx4agl6.pdf.

[7]SCHWINGE I.The paradox of knowledge-intensive entrepreneurship in low-tech industries[M].Wiesbaden:Springer Fachmedien Wiesbaden,2015.

[8]图兹曼,阿查.“低技术产业”的创新[M]//法格博格,莫利,纳尔逊.牛津创新手册.柳卸林,译.北京:知识产权出版社,2009.

[9]AUDRETSCH D,KEILBACH M.Entrepreneurship and growth[M]//MALERBA F.Knowledge-intensive entrepreneurship and innovation systems-evidence from Europe.London:Routledge,2010:285-296.

[10]SPILLING O R.Entrepreneurship and heterogeneity[M]//CARAYANNIS K.Diversity in the knowledge economy and society:heterogeneity,innovation and entrepreneurship.Cheltenham:Edward Elgar Publishing,2008:140-164.

[11]WINTER S G.Schumpeterian competition in alternative technological regimes[J].Journal of Economic Behavior & Organization,1984,5(3-4):287-320.

[12]HIRSCH-KREINSEN H,SCHWINGE I.Policy measures for the promotion of knowledge-intensive entrepreneurship in low-tech industries[M]//HIRSCH-KREINSEN H,SCHWINGE I.Knowledge-intensive entrepreneurship in low-tech industries.Cheltenham:Edward Elgar Publishing,2014:218-238.

[13]HENDERSON R M,CLARK K B.Architectural innovation:the reconfiguration of existing product technologies and the failure of established firm[J].Administrative Science Quarterly,1990,35(1):9-30.

[14]CALOGHIROU Y D,PROTOGEROU A,TSAKANIKAS A.Exploring knowledge-intensive entrepreneurship in high-tech and low-tech manufacturing sectors:differences and similarities[M]//HIRSCH-KREINSEN H,SCHWINGE I.Knowledge-intensive entrepreneurship in low-tech industries.Cheltenham:Edward Elgar Publishing,2014:17-41.

[15]BRESCHI S,MALERBA F,ORSENIGO L.Technological regimes and schumpeterian patterns of innovation[J].The Economic Journal,2000,110(463):388-410.

[16]DEL MONTE A,PAPAGNI E.R&D and the growth of firms:empirical analysis of a panel of Italian firms[J].Research Policy,2003,32(6):1003-1014.

[17]STAM E,WENNBERG K.The Roles of R&D in new firm growth[J].Small Business Economics,2009,33(1):77-89.

[18]HIRSCH-KREINSEN H,HAHN K,JACOBSON D.The low-tech issue[M]//HIRSCH-KREINSEN H,JACOBSON D.Innovation in low-tech firms and industries.Cheltenham:Edward Elgar Publishing,2008:3-22.

[19]ARUNDEL A,BORDOY C,KANERVA M.Neglected innovators:how do innovative firms that do not perform R&D innovate?[EB/OL].(2008-03-31)[2016-05-31].http://digitalarchive.maastrichtuniversity.nl/fedora/get/guid:413b75a4-8774-4fa2-80ee-51e8d357d117/ASSET1.

[20]HEIDENREICH M.Innovation patterns and location of European low-and medium-technology industries[J].Research Policy,2009,38(3):483-494.

[21]ROBERTSON P L,SMITH K,VON TUNZELMANN N.Introduction:innovation in low-and medium-technology industries[J].Research Policy,2009,38(3):441-446.

[22]TSAI K,WANG J.External technology sourcing and innovation performance in LMT sectors:an analysis based on the Taiwanese technological innovation survey[J].Research Policy,2009,38(3):518-526.

[23]HIRSCH-KREINSEN H.Patterns of knowledge-intensive entrepreneurship in low-tech industries[M]//HIRSCH-KREINSEN H,SCHWINGE I.Knowledge-intensive entrepreneurship in low-tech industries.Cheltenham:Edward Elgar Publishing,2014:42-66.

[24]KASTELLI I,CALOGHIROU Y D.The impact of knowledge-intensive entrepreneurship on the growth and competitiveness of european traditional industries[M]//HIRSCH-KREINSEN H,SCHWINGE I.Knowledge-intensive entrepreneurship in low-tech industries.Cheltenham:Edward Elgar Publishing,2014:67-92.

[25]白玲,邓玮.科技创新在中低技术产业中为什么同样重要?[J].社会科学战线,2008(6):80-85.

[26]CHIRICO F.The value creation process in family firms:a dynamic capabilities approach[J].Electronic Journal of Family Business Studies,2007,1(2):137-167.

[27]PROTOGEROU A,CALOGHIROU Y D,KARAGOUNI G.The relevance of the “dynamic capabilities” perspective in low-tech sectors[C]//HIRSCH-KREINSEN H,SCHWINGE I.Knowledge-intensive entrepreneurship in low-tech industries.Cheltenham:Edward Elgar Publishing,2014:138-165.

[28]KUULUVAINEN A.Dynamic capabilities in the international growth of SME:case study from finland[Z].ICSB World Conference Proceedings,2011.

[29]TELUSSA J,STAM E,GIBCUS P.Entrepreneurship,dynamic capabilities and new firm growth[EB/OL].(2006-11-23)[2016-05-31].http://www.entrepreneurship-sme.eu/pdf-ez/H200623.pdf.

[30]KIRNER E,SOM O,JGER A.Innovation strategies and patterns of non-R&D-performing and non-R&D-intensive firms[M]//SOM O,KIRNER E.Low-tech innovation:competitiveness of the german manufacturing sector.London:Springer,2015:91-111.

[31]SCHWINGE I.Readjusting the perspective on LMT firms in product supply chains in light of knowledge-intensive activity[M]//HIRSCH-KREINSEN H,SCHWINGE I.Knowledge-intensive entrepreneurship in low-tech industries.Cheltenham:Edward Elgar Publishing,2014:166-190.

[32]SHARMA P,CHRISMAN J J.Toward a reconciliation of the definitional issues in the field of corporate entrepreneurship[J].Entrepreneurship Theory and Practice,1999,23(3):11-27.

[33]FU X,MU R.Enhancing China’s innovation performance:the policy choices[J].China & World Economy,2014,22(2):42-60.

AreLowandMedium-Low-TechnologyIndustriesIntrinsicallyUnsuitableforKnowledge-IntensiveEntrepreneurship?

JIANG Qingyong

(Zhejiang University of Finance and Economics,Hangzhou 310018,China)

The opinion of traditional innovation theories that knowledge-intensive entrepreneurship(KIE)in low- and medium-low-technology (LMT) industries is impossible proves to be wrong by reality.New theorty argues that unlocking the technological lock-in in LMT industries provides a powerful motivation for KIE,meanwhile limitations of dominant technology,which become apparent because of the stability of these industries,and knowledge progress outside LMT industries provide technological and market opportunities.A few startups or existing enterprises that are capable of breaking away from their own filtering mechanisms can exploit these opportunities and make success.As for the knowledge dimension of KIE,almost no significant difference exists in different industries,KIE in LMT industries follow four patterns,i.e.,market-driven,science and technology-driven,capability-driven and competitive-pressure-driven pattern.Such activities have significantly positive impacts on competitiveness and performance of LMT enterprises and their value chain and even on the entire industries they belonging to.Therefore,science,technology and innovation policies should give attention and active support to these activities.

low-and medium-low-technology industries;knowledge-intensive entrepreneurship;innovation

10.13504/j.cnki.issn1008-2700.2018.01.012

F416

A

1008-2700(2018)01-0105-08

2016-11-21

浙江省自然科学基金“浙江省无形资本投资测度与影响研究”(LY15G030071)

江庆勇(1980—),男,浙江财经大学经济学院副教授。

(责任编辑:姚望春)