玄玉与黄帝

——第十四次玉帛之路(北洛河道)考察简报

文图/叶舒宪

此次考察范围是2017年第十次玉帛之路(渭河道) 考察和第十一次玉帛之路(陇东陕北道)考察未能覆盖的渭河下游以北地区,主要是渭河的第二大支流北

渭河流域全图,摄于三河口

2018年 8月 21~28日,由中国文学人类学研究会组织策划的第十四次玉帛之路(北洛河道) 文化考察活动在陕西渭北地区展开。由上海交通大学和渭南师范学院等单位的专家组成考察组,成员有上海交通大学文学人类学研究中心主任、中国社会科学院研究员叶舒宪,渭南师范学院副校长、教授权雅宁,渭南师范学院人文学院副教授赵前明,渭南师范学院人文学院讲师李三岗,北京语言大学副教授黄悦,洛川县文化局干部李磊,洛川县政协文史委员黄玉良等。这是学院派文科专家和地方学者紧密合作和知识互补的一次成功的文化考察活动。洛河的下游地区,包括渭南市、蒲城县、白水县、澄城县、合阳县、大荔县、华阴市、潼关县、华州区(华县)、铜川市、宜君县、黄陵县、洛川县、黄龙县、三原县,共计15个县、区、市。至此,玉帛之路系列考察基本实现了对渭河流域实地调研的县级地域覆盖,即从甘肃渭源县的渭河源到陕西潼关县的洛、渭、黄三河口,全长818公里的渭河全境地域。本次实地考察的聚焦对象为蒲城县博物馆(文庙)、白水县文物管理所库房、下河西仰韶文化遗址(第七批国家文物保护单位)、澄城县博物馆和文物市场、合阳县博物馆、大荔县文物市场、华阴市西岳庙、潼关县三河口、宜君县博物馆、洛川县民俗博物馆、洛川县文化馆和县政协文史馆、黄龙县博物馆、三原县博物馆(城隍庙) 等,获得关于仰韶文化庙底沟期至龙山文化时期的高等级奢侈品——玄玉玉器的补充性资料和实物标本。给2017年提出的旨在求证中原华夏文明5000年脉络的“玄玉时代”学术假说,①参看叶舒宪:《认识玄玉时代》,《中国社会科学报》,2017年5月25日;叶舒宪:《探秘“玄玉时代”的文脉——第十一次玉帛之路文化考察手记》,《丝绸之路》,2017年第15期;叶舒宪:《夏商周与黑白赤的颜色礼俗》,《百色学院学报》,2017年第1期;叶舒宪:《玄黄赤白——古玉色价值谱系的大传统底蕴》,《民族艺术》,2017年第3期。以及具有5000年历史深度的西玉东输运动,提供了更广泛地域和更丰富的实物证据。

渭河流域全图,摄于三河口

“玄玉”一名,出自《山海经·西山经》,与“白玉”相对,指的是黄帝在峚山所食用和播种的最优玉石品种。黄帝所吃的是白玉膏,从中能生出玄玉。黄帝播种后的玄玉又称“瑾瑜之玉”。对玄玉的权威性解释,只有晋人郭璞注《山海经》的一句话:“言玉膏中又出黑玉也。”这是传世文献即文学人类学所称第一重证据所能提供的信息。玄,指黑色。玄玉,即黑色的玉。因为《山海经》被司马迁等古代权威文史专家认为荒诞不经,所以古代很少有相关研究成果。近2000年来,玄玉一直处于死无对证的玄虚状态,其真假虚实难辨。对于具有八九千年持续不断的玉文化传承的中国,这种具有神话色彩的玉石种类,被当今文学人类学研究者确认为有其现实的物质原型——即墨绿色或墨色蛇纹石玉,后来又有同类颜色的透闪石玉,业界则俗称墨玉。因为墨绿色蛇纹石玉的主产地为甘肃天水武山县渭河上游的鸳鸯山和河西走廊上的酒泉南山即祁连山,所以当代又俗称鸳鸯玉,大量用于生产旅游纪念品夜光杯。2004~2006年,考古工作者在毗邻陕西的河南灵宝西坡仰韶文化大墓群发掘出土13件蛇纹石玉器,12件为玉钺,1件为残玉环,其材质基本相同。这13件玉器成为迄今所知中原地区最早的玉礼器,其年代距今5300年。从其材质入手,业内人士一看即知为类似武山鸳鸯玉的蛇纹石,墨绿色或绿色。

三河口石碑,摄于陕西潼关县北洛河、渭河入黄河处

此次考察在渭河下游的最大支流北洛河流域的地县级博物馆和文管所,初步辨识的玄玉玉器共12件,皆为玉石制成的斧钺。其中有在澄城县采集到的1件玄玉玉铲的残件标本。这些新发现的地方材料表明,玄玉即墨绿色蛇纹石玉,不仅仅是灵宝一地的仰韶文化庙底沟期高等级文物,也是较普遍地覆盖整个黄河中游地区仰韶文化中晚期社会的玉器奢侈品的主要原料。就玄玉的数量和质量而言,在所有这些县(区) 的博物馆藏品中,以白水县和洛川县两地的藏品较为突出,而洛川县博物馆藏品最为丰富和精美。该县博物馆史前玄钺多达7件,而且有1件优质透闪石玉质的双孔玉钺。鉴于仰韶文化时期的中原地区未出现这样的优质透闪石玉料,推测它或与延安芦山峁和神木石峁遗址玉器同类,属于龙山文化时期地方社会统治者的高等级奢侈品礼器。

文学人类学方面的研究经验表明,紧紧抓住四重证据法带来的跨学科知识的打通式研究,是在现有条件下的领先性研究范式。四重证据法侧重实物的求证,特别突出第四重证据的意义和作用,这和过去的纯文献式的书本作业的考证研究相比,有着无法比拟的求证优势。第四重证据不只限于考古报告中所提供的现成新知识,还有遍布中国大地2800个县、市的博物馆或文管所库房里的海量文物,它们不仅数量庞大,而且体现着三次全国文物普查的地方性成果,其相互之间的关联性信息尤为重要,大都属于人类学所称的“地方性知识”的史前载体或古代载体。若不下乡去做地毯式搜索和逐个深入调研,这部分史料就会永远沉睡在县、乡一级的基层文物库房,深锁其中,不为外界所知,更无法为学术研究所用。

根据此前实施的十三次玉帛之路考察的资料积累,已经出版两套共计13部玉帛之路考察丛书。以史前玄玉为主要调研对象的,是2017年以来的几次考察。为此,笔者在2018年2月23日完成考察札记性著作《玉石之路踏查三续记》,即将由陕西师范大学出版社出版;在2018年8月6日又完成新著《玄玉时代——五千年中国的新求证》,作为上海市的特别委托项目“玉成中国”系列的第一部书稿,已交付上海人民出版社。没有想到在一个月内的考察结果,就又得到地方性新资料方面的重要进展。这充分表明,四重证据法的研究空间之广阔远远超出一般人的想象。证据对于人文研究的重要性,从来也没有像今天这样重要。在当代学界,那些动辄就给新发掘的史前遗址贴上“黄帝故地”“炎帝故里”或“大禹治水之地”的古史标签一类做法,在大量的考古实物证据所组成的证据链面前,会显得十分幼稚。没有实证的牵强附会,应该是文学人类学研究者要极力避免的。与其强词夺理地去论证无法证明的黄帝、炎帝在哪里,还不如小心翼翼地搜寻、汇集相当于5000年前或4000年前的遗址和文物信息,一点一滴地重建早已被汉字文献书写所遗忘的文化语境。②关于黄帝研究,文学人类学方面推荐给研究生的必读文献是沈松侨《我以我血荐轩辕——黄帝神话与晚晴的国族建构》,《台湾社会研究季刊》,第28期,1997年12月。入门级读物还有曲辰《轩辕黄帝史迹之谜》,中国社会科学出版社1992年版。笔者前期对黄帝神话传说的求证研究,见《黄帝四面的神话哲学》,《走向未来》,1983年第3卷第2期;《以四重证据重写黄帝熊图腾文化史》,见李少文主编、雷子人执行主编:《不止于艺——中央美院名家讲演录》,北京大学出版社2010年版,第251~274页;《黄帝名号的神话历史编码》,《百色学院学报》,2012年第3期。

采集于下河西遗址仰韶文化和龙山文化陶片

黄龙县博物馆展出的史前特大石斧

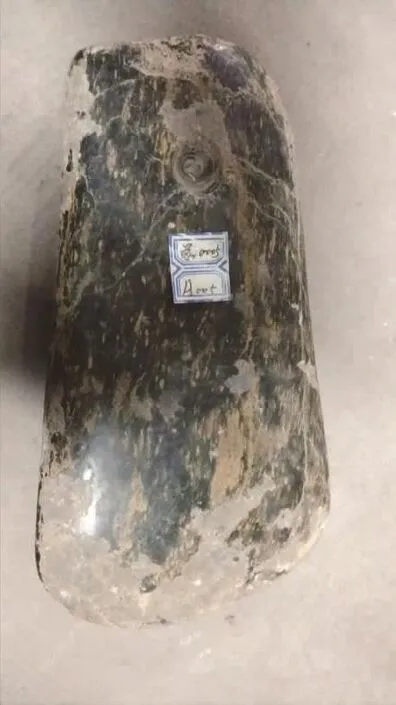

白水县文管所库房藏史前玉石钺

白水县文管所库房藏史前玉钺(半成品)

洛川县博物馆文物库房藏三件玄钺

洛川县民俗博物馆展出的四件史前玄钺

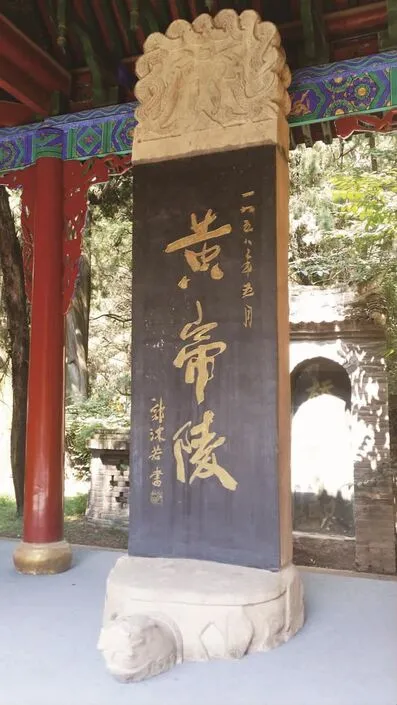

在这方面,陕西考古工作者对黄陵县黄帝陵一带的考古发掘意见,是值得借鉴的。这里虽然是每年清明节国家公祭黄帝的圣地桥山所在,上上下下也都希望能在这里找到证明黄帝存在的考古学依据。但科学毕竟是科学,有一分证据说一分话。这里虽然出土了一些仰韶文化庙底沟期的陶器,仍是既没有文字也没有高等级的遗址、礼器和墓葬,很难说明黄陵本地5000前的陶器遗物和黄帝有关。陕西考古研究院王炜林等撰写的《陕西黄陵县黄帝陵扩建工程发掘简报》这样表述:黄陵桥山出土的器物从形制看和华县泉护村等地的出土物的类似,“据此可认为这批遗存的年代与泉护村一期三段相当,属庙底沟文化”。该报告又说:“仰韶时代多被认为与古史传说的黄帝时期相当,《史记·五帝本纪》载黄帝葬桥山,桥山所在多有争讼,本次发掘虽然说明黄陵县桥山分布有庙底沟文化遗址,但这并不能解决有关争论。庙底沟文化在扩张传播的同时保持基本面貌的稳定,并拥有一个巨大的传播范围,这暗示着当时可能存在着一个保持文化面貌稳定的中心,从考古学来说黄帝的传说未必要投射到具体的考古学文化上,但是将庙底沟文化与古史传说相对照,可以认为这两者能够在一定程度上折射出古代曾经存在过的社会和文化变迁。”③《考古与文物》,2011年第6期。这种表态充分展示了考古学认识问题的客观公正性,尽量避免牵强附会的所谓新观点。这也和当今河南二里头遗址的考古发掘者不愿意轻率地将其确认为夏朝王都一样,④参看许宏:《最早的中国》:“用一句稍显正规的说法就是,这一问题暂时还不具有可验证性。由于迄今为止没有发现像甲骨文那样可以确证考古学文化主人身份的当时的文字材料,二里头的王朝归属问题仍旧是待解之谜。”科学出版社2009年版,第50页。是值得文学人类学研究者践行四重证据法的研究时,所需要学习和认可的。

本次考察在紧邻黄陵县的洛川县,我们看到在河南灵宝西坡以外地方最具有规模性的蛇纹石玉钺的存在,这是否意味着北洛河下游一带包括其支流白水河流域,曾经是5300年以前仰韶文化庙底沟期遗存密集分布的地区呢?

黄陵县桥山上的黄帝陵石碑

黄陵县相传黄帝升天的龙驭阁

审视中国地图上的重要遗址坐标:从21世纪刚刚发现仰韶文化庙底沟期大墓及玉礼器文物的河南灵宝西坡遗址,到由北洛河分隔为两个县的陕西省黄陵县和洛川县,刚好是中原一带黄帝传说最流行的两大地点:灵宝铸鼎原为相传当年黄帝骑龙升天之地,黄陵桥山为相传黄帝衣冠冢和龙御阁所在——即骑龙升仙处。我们若从第三重证据即民间口传文化方面看,这两处集中表现黄帝死后升天的重要景点,有着怎样的一种文化关联呢?黄陵洛川,位于北洛河中游偏下,灵宝西坡就位于北洛河汇入渭河、黄河的三河口之东的黄河岸边。这难道是偶然的巧合吗?耐人寻味的北洛河,也许会同时成为研究庙底沟文化(或称仰韶文化庙底沟期) 和黄帝文化的聚焦点。限于地方本位主义,以往的地方文化研究基本上是各自为政、自说自话,却互不关联。仅仅是5000年以上的两处“大房子”遗址,就很能说明问题。200平方米或300平方米的房子,若是在5000年以前出现的,大约不会是普通居住地。加上中原地区最早一批玄钺礼器的古朴和威严,我们通过第四重证据的见证作用,显然比司马迁和孔子的时代,更接近对5000年文明之初始面貌遐想的真相。

对于黄河的二级支流而言,北洛河的地理位置使其理所当然地承担起链接中原地区与陕北黄土高原区的极重要的天然纽带作用。这是目前史前文化区域研究现状中最为薄弱的环节,甚至还没有出现一部专题性研究著作或调研报告。而黄河第一支流渭河,则已经有两位甘肃的地方学者为之写传。⑤参看王若冰:《渭河传》,太白文艺出版社2013年版;寇倏茜:《大渭河》,中国文联出版社2014年版。渭河南面的秦岭,也有陕西作家为之写传。⑥参看周吉灵:《大秦岭》,陕西旅游出版社2015年版。在北洛河的支流白水河畔,考古工作者前几年新发掘的下河西遗址(考古报告又称“下河遗址”),发现仰韶文化庙底沟期“大房子”遗址多座。据王炜林等撰写的报告称:“下河遗址大型房址F1、F2、F3均为半地穴式五边形建筑,年代为庙底沟文化时期。这种大型建筑是我国宫殿建筑的滥觞。房屋的营建大致包括六道程序,房内的地面均为料姜石制成的白灰铺设。F1为目前所见同期房址中最大者,对认识下河遗址庙底沟文化时期聚落的组织管理和资源调度等具有重要意义。”7○对比河南灵宝西坡仰韶文化大墓的发掘情况可知,西坡当地,也是在先发现庙底沟期“大房子”的前提下,再发现大墓群,并在大墓中首次批量发现仰韶文化的蛇纹石玉礼器的。由于在白水县的正式考古发掘时间不长,陕西白水河畔下河西遗址的考古报告中并没有提到发现玉器。本次考察的第三站点,在白水县文管所库房中看到的3件玄钺,却都是迄今所见同类器物中最大体量的。玄玉标本2,本地文物编号A005,长达23厘米,比灵宝的十几件同类玉钺大、厚重。这种情况恰好和本地新发现的仰韶文化庙底沟期巨大房址形成对应,即“F1为目前所见同期房址中最大者”。其残存建筑面积263.4平方米,残存使用面积217平方米,复原建筑面积364.85平方米,复原使用面积304.5米。这要比几年前发掘的灵宝西坡遗址“大房子”还要大约100平方米。F2残存建筑面积112平方米,残存使用面积92平方米,复原后的建筑和使用面积分别为240.66平方米和181.44平方米。白水河畔的两座史前“大房子”门皆向南,恰好朝着白水河河谷。河水向下流去,汇入北洛河之后,最终奔向渭河、黄河交汇处。这里的“大房子”也和灵宝的一样,是五边形建筑,并有内、外两层墙体。地面分为上、下两层,地面下铺设草拌泥,草拌泥之下则经过火烘烤或夯实处理。两处房址的地面均为料姜石烧制而成的白灰地面,为目前所知最早使用白灰处理的地面。由于没有经过相关专业辨识和鉴定,白水县文管所库房的玉钺藏品被当作一般的史前石器,堆置在铁柜子里的一大堆石斧中。笔者询问接待我们的白水县文物管理委员会副主任赵张锋,当年陕西考古研究院的专家们在发掘下河西遗址前后,是否来调研过县文管所库房的文物,他回答说没有来过。若果真如此,这次考察或许能够对下河西遗址的考古报告内容做出某种程度的拾遗补缺,引起相关专业工作者重视,从而促进更详尽的地方文物资料普查和研究工作。这样的调研看似大海捞针,其串联起来的信息链和证据链,还是十分有价值的。

从目前掌握的实物证据求证情况看,《山海经》有关黄帝与史前玄玉的叙事,其所透露的历史真实性信息,绝不会亚于司马迁写的《史记·五帝本纪》的内容,如炎黄大战之类,后者目前还没有具体求证的实际文物线索。而玄玉,则从河南陕西所在的史前中原地区,一直延伸到陕北、甘肃、青海和宁夏等地,相当于黄河中游地区和上游地区所共享的资源,并从仰韶文化中后期一直延续到龙山文化、客省庄二期文化和齐家文化时期。我们据此给出玄玉时代的时间坐标,大体从距今5500年延续至距今4000年,有陕西神木石峁玉礼器和齐家文化玉礼器中的大量玄玉制品为见证。所不同的是,仰韶文化时期的中原缺乏优质的透闪石资源,所以是蛇纹石玄玉为主角或唱独角戏的时代。龙山文化时代迎来西玉东输运动的历史大升级,⑧2017年9月第十三次玉帛之路考察之后得出4.0版西玉东输史的新认识,参见叶舒宪:《玉出三危——第十三次玉帛之路文化考察简报》,《丝绸之路》,2018年第1期。浅色调的透闪石玉大量登场,并后来居上,逐渐取代墨色玄玉原有的昔日风光。

学无止境。从尽善尽美的意义看,此次考察时间短,在文物资料的地毯式搜索和全面覆盖方面,尚未完成的空缺点也还不少。都是各地的新石器时代石器藏品,今后可以继续定点调研的文博单位包括渭南博物馆的文物库房、临渭区博物馆及文物库房、蒲城县文管所库房、澄城县文管所库房、原华县(现为渭南市华州区) 文管所文物库房、大荔县文管所库房、华阴县西岳庙文管所的文物展厅和库房、韩城博物馆和文管所库房、潼关县文管所库房、宜君县文管所库房、黄陵县文管所库房、延川县博物馆和文管所库房、黄龙县文管所库房、吴起县文管所库房、志丹县文管所库房。根据目前已经调研的情况推测,在这15个地方至少会提供一些补充性的庙底沟期蛇纹石玉器的信息,从而完成对渭河支流北洛河流域仰韶文化玉器普查的数据库建设。

另外,配合国家西部大开发战略,渭南师范学院和延安大学等高校可组织教师研究力量,或联合陕西考古研究院、西北大学和陕西师范大学等,申报相关国家项目或省部级项目,对渭北地区和北洛河流域的史前文化做全面细致的系统研究,为发展县域经济提振旅游产业提供更扎实、更丰富的地方历史文化资源,同时也为国家层面的中原史前文化研究提供更详实的佐证。