医学免疫学紧密结合临床应用教学的实践与探索

刘碧源,伍参荣,申可佳,陈超龙

(湖南中医药大学 医学院 免疫学教研室, 湖南 长沙 410208)

21世纪是生命科学的时代,现代社会对医学人才培养质量的要求不断提高,医学教育也需要不断改革才能满足人才培养的需要。目前,我国医学院校的课程体系是先基础后临床,基础医学教育往往与临床工作脱节,不利于学生对基础医学的学习和临床实践能力的培养[1]。如何改革现有的教学模式,加强基础医学与临床的联系,是医学教育面临的重要问题与挑战。

医学免疫学相当抽象和复杂,涉及的细胞和分子种类特别多,容易混淆,难以记忆。尤其是对免疫细胞、免疫分子和免疫器官在临床疾病发生发展中到底扮演什么样的角色, 学生学完后往往还是一头雾水,摸不着方向。而且教材中涉及的临床应用比较少,学生不能很好地将免疫学知识与临床工作联系起来,认为这是一门可有可无的学科而不加重视,有的学生甚至放弃对这门课程的学习。既然免疫学是为以后的临床工作打基础,那么在教学过程中应该紧密结合临床,让学生提早感受临床,激发学生的自主学习能力,才能达到事半功倍的效果。本文通过以下几个方面加强基础免疫学与临床的结合,有效地提高了教学效果。

1 临床工作需要免疫学知识的积累

医学免疫学是一门揭示疾病发病机制的基础学科,已成为人们了解疾病和战胜疾病的重要理论体系,与临床学科(内、外、儿)联系非常紧密,许多疾病如自身免疫病、肿瘤、艾滋病和器官移植等的攻克需要免疫学的理论指导和技术支撑[2]。医学免疫学又是一门前沿性学科,发展日新月异,新的临床治疗方法不断涌现,比如细胞因子、免疫血清、单克隆抗体靶向药物和免疫细胞等在临床应用相当广泛[3]。所以掌握医学免疫学基础知识以及临床应用,对医学专业学生来说是非常必要的。

2 医学免疫学教学与临床紧密结合的主要措施

知识只有理解了才能记得牢,才可以融会贯通,举一反三,在临床工作中就可以得心应手的动用这些知识去分析病情、诊断和治疗疾病。将抽象的免疫学知识与临床结合进行教学,有助于学生理解和掌握,同时使学生意识到基础知识的重要性,学习积极性也会显著提高。

2.1 课堂教学中运用临床病例,使基础与临床紧密结合

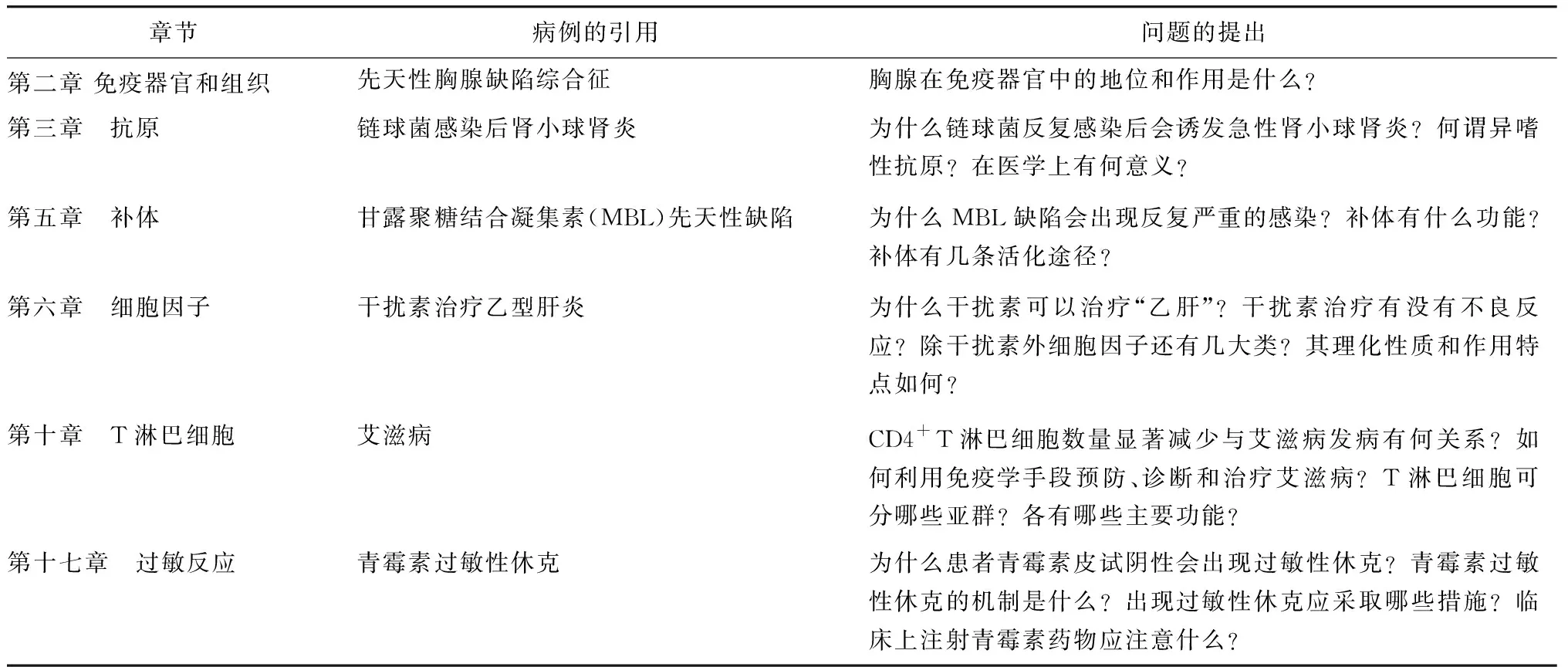

在医学免疫学课堂教学中通过引入临床病例,使基础免疫学与临床通过病例有机衔接,将书本中抽象的理论知识具体化和形象化。当然,病例选择是非常重要的,既要融入所教的免疫学课程,达到传输知识的目的;又要吸引学生的注意力,提高学生的兴趣。表1列举了在教学中所用的部分病例,以及对应的课程内容和设置的问题。

导入临床病例的时间要把握好才能达到最佳的教学效果。一般在开始授课的时候,结合病例提出问题,学生带着问题认真听课,并从授课找到答案;有的根据需要在授课完毕引入,通过对病例进行讨论和分析,复习和巩固已经学习过的内容。比如讲述主要组织相容性复合体(MHC)时,在内容讲完后引用一个亲子鉴定的病例:医生在检测完一组标本后,结果却让他大吃一惊,父亲和儿子两条染色体的基因位点都是完全相同的。医生纳闷了,怀疑是不是检测错误?经反复确认无误后,医生明白问题所在,是家属提供了错误的标本。一问患者,确实是父亲担心检测结果不符合预期,将儿子的标本也换成自己的。这时候提出问题:结合已经学过的内容,为什么医生确定标本来源有误?MHC基因有什么特点和遗传规律?为什么可以作为亲子鉴定的依据?在什么样的情况,两条染色体基因是相同的?通过学生对问题的解答,可以发现学生对本堂课知识的了解和掌握情况,及时调整教学进度及教学方法。这样既提供了学生接触临床实际的机会,调动了学生学习的积极性,又培养学生获取知识、运用知识来综合分析与解决临床实际问题的能力。

表1 医学免疫学教学中临床病例引用举例Table 1 Reference of the clinical case in Medical Immunology teaching

所以,在医学免疫学的课堂教学中导入临床病例,将枯燥和抽象的知识与临床实际结合起来,使学生乐于学习和善于学习,并将课堂所学内容充分理解和消化,存入自己的知识宝典,为以后在临床课程的学习打下基础。

2.2 课堂教学引用故事或新闻报道,激发学生学习兴趣

课堂教学中穿插高质量的故事和新闻报道可以充分吸引学生的眼球,提高教学效果。例如,在讲授抗体时,引用第一届诺贝尔得奖者冯·贝林所创立的血清疗法成功救治了一个小女孩的故事[4],让学生感觉到免疫学的伟大和抗体的神奇作用,促进学生树立学好免疫学的愿望。同时告诉学生这种疗法至今仍然用于某些疾病的治疗,如2003年“非典”流行期间,传染病专家姜素椿教授在抢救患者时不幸感染SARS病毒,并第一个使用恢复期患者血清治疗,成功战胜了“非典”。此后香港、台湾以及新加坡的医生开始用血清治疗“非典”患者,挽救了许多患者的生命[5]。学生一听到这些故事马上热情高涨,知道抗体是可以帮助患者战胜“病魔”的有效武器,进而就有了要把抗体学好的欲望,非常想了解抗体为什么有这么神奇的疗效。学生在这种状态下吸收知识的能力相当强,教师趁热打铁将抗体的结构、功能和分类等知识点逐一讲解,使免疫学的教和学变得简单而快乐。

2.3 了解免疫学前沿进展在临床中的应用,开拓学生视野

医学免疫学发展非常快,研究成果往往迅速转化为临床应用,为疾病治疗提供了许多新的方法和手段,尤其给一些“不治之症”患者带来了希望。但免疫学研究进展在当前使用的教材中未能及时体现。因此,教师应经常关注免疫学研究动态,搜集资料补充现有教材的不足,讲授相应章节时及时穿插免疫学研究进展。如讲解T细胞的表面分子时,可插入嵌合抗原受体(CAR)-T细胞的研究成果,让学生了解CAR-T 细胞是在体外通过基因改造T 细胞的抗原受体,使其特异性识别肿瘤细胞,回输患者体内有目的、高效率杀伤肿瘤细胞[6]。学生一听到这种细胞有如此重要的作用,都急切地想了解T细胞的特点和功能,使T细胞的教学也就变得生动有趣了。

另外,树突状细胞开发成疫苗,用于肿瘤患者的治疗[7];免疫检测点阻断剂又给肿瘤患者带来了一种新的抗癌武器[8]。通过介绍这些新的研究成果在临床应用,使学生理解免疫学研究就是将免疫细胞和免疫分子这些“武器”进行挖掘和改造,使其杀伤力更强、精准度更高,从而更有效地清除我们体内的肿瘤细胞等“敌人”。学生只有掌握基本的免疫学知识,加上对科研进展的了解,才能在临床上更好的应用免疫学技术治疗疾病,不断改进和发展。并且有助于培养学生的科研思维和意识,开启学生的科研之路。

2.4 准确把握执业医师资格考试大纲,提升学生执业能力

医学生毕业后需要通过执业医师资格考试才能获得临床执业的资格[9]。医学免疫学是临床执业医师资格考试必考科目之一。由于课时数的限制,免疫学教学大纲只注重基本理论和基本知识的掌握,导致教学内容与执业医师资格考试大纲有些出入,对临床免疫学部分一般要求学生了解,但执业医师考试更强调基础与临床的结合。如教学大纲对原发性免疫缺陷病要求学生以自学为主,但Bruton病等免疫缺陷病经常出现在考试大纲的范围内。因此,本教研室根据执业医师考试大纲合理调整教学计划,增加临床免疫学内容,尤其是与临床疾病紧密联系的知识点,以便适应执业医师考试体系,真正培养出符合执业要求的临床医师。

3 结语

随着现代科学的发展,医学免疫学与临床相互渗透和相互交叉,成为一门非常重要的基础学科。应用免疫学理论和技术进行免疫相关疾病的诊断、预防和治疗,已成为现代医学的重要手段,特别是快速发展的免疫生物治疗为临床疾病提供了许多新的选择。为了帮助学生从临床的角度学习医学免疫学,我们在教学中将基础知识与临床应用有机的结合在一起,有效激发了学生的学习兴趣,拓展了学生知识的广度和深度,培养了学生正确的临床思维以及综合应用医学知识解决临床问题的能力,为学生学习临床课程,以及走入临床工作奠定了夯实的免疫学基础。