《老谋深算》的生态叙事策略

曾畅怀

(韶关学院 外语学院,广东 韶关 512005)

安妮·普鲁是美国当代一位大器晚成的女作家。她创作的《老谋深算》曾获得中国21世纪2003年度最佳外国小说奖。《老谋深算》讲述主人公鲍勃受雇于环球猪肉皮公司,前往得克萨斯-俄克拉荷马州长条地为公司养猪场选址的故事,也展示了鲍勃自我成长的心路历程。作者翔实地介绍了长条地独特的生态环境及其厚重的历史文化,并揭示了现代工业文明对这一地区的侵袭和破坏,抨击了人类中心主义思想观照下对自然索取无度,不顾当地生态环境的恶劣行径,颂扬了当地人在利益诱惑面前对长条地的坚决捍卫,这与当代蓬勃发展的生态批评完全契合,因此多位学者从生态批评的角度解读这一作品,抨击作品中人与自然的二元对立以及现代人对长条地的掠夺及破坏。本文以生态叙事策略为切入点,探析文本的叙事策略如何作为表义的方式,从不同的维度上彰显其生态主题。

一、双重叙事线索彰显生态主题

普鲁的长篇小说多采用传统的叙事模式,但《老谋深算》在叙事上却独具匠心。小说主要以主人公鲍勃在得克萨斯长条地为环球猪肉皮公司养猪场选址为主线,故事随这一任务而展开。小说的主要框架之外,隐藏着另一条重要的叙事线索,即关于艾伯特中尉的介绍。

艾伯特中尉的故事出现在游记《西南游:一八四五年科罗拉多、新墨西哥、得克萨斯、俄克拉荷马诸州勘察记》里,这本书的作者艾伯特中尉是第一个对鲍勃将要前往的长条地区进行系统考察的人[1]37。因此对于初到长条地的鲍勃来说,这本书如向导般引导他去了解这个地方。这本书第二次出现在第七章:“晚上他接着看艾伯特中尉的游记。游记封面上有詹姆斯·威廉·埃伯特的画像……鲍勃想像他的朋友们如何叫他‘吉姆’,但鲍勃自己总是把他想像成艾伯特中尉。”[1]72把自己想像成像艾伯特一样不畏艰险的探险者,这一认同具有远超其表面的深义。鲍勃初到长条时,把自己等同于带着扩张和征服印记的中尉,作为现代的“艾伯特中尉”,他的目的则是为环球猪肉公司选址,为资本主义经济扩张其资本市场。这一章里游记描写了奔茨堡:

在艾伯特中尉那时候,堡里面就有无数的笼子,里面关着本地区的各种鸟儿—喜鹊、蜂鸟、秃鹫。外墙的垛墙上种了仙人掌……这些印第安人来到堡里面,跳着剥头皮之舞,摆出姿势让他画像。[1]72

游记表面上是对印第安人时期的客观介绍,却透露出艾伯特中尉居高临下的外来侵入者的心理。鸟儿们被关在笼子里,而印第安人则友好而热情的为他们跳“剥头皮之舞”,并“摆出姿势让他画像”,这一系列的行为凸显出高高在上的中尉,同时暗示着当时的鲍勃仍然是作为长条地的旁观者和外来者进入这片土地的。

游记在第十章中着重提到历史上奔茨兄弟在长条地设立的贸易战,并介绍了历史上著名的印第安人大清洗。西进运动给当地的草原生态环境带来了毁灭性的破坏,普鲁实质上是质疑这种殖民文化,早期的殖民者之所以驱逐印第安人,是因为他们要强占原本不属于他们的生存空间和自然资源。在主框架的叙述上,这一章引入重要人物泰特尔·克劳彻。历史上的印第安人被驱赶受迫害源于殖民者对当地生物资源的大规模掠夺和强占,而现在的克劳彻一家也同样深受现代化产业扩张的迫害,养猪场的气味使泰特尔咳嗽得很厉害:

怪就怪考佩奇路上的该死养猪场。他们把排气扇给开了,如果赶上风向合适,就排出氨和硫化物。好像今天早晨就开了,就差没有把我们害死。我们可是被害惨啦。听人说,我们会得肺炎,得关节炎。人家还说,这废气会把你眼珠子都熏黄。[1]147

大型养猪场将动物密集地饲养在封闭的空间内,从而使其排出的氨气无法及时得到排放,不仅污染空气而且污染水源,毁坏了环境,严重威胁人类的健康。但环球猪肉公司的人却完全不管不顾,其为经济利益不顾当地自然生态环境及居民生存权利的行径与游记中驱逐印第安人的行为无二,都是人类中心主义思想在作祟。这里主副线索的互相呼应更加深刻地鞭挞了现代人为谋求一己私欲而破坏长条地的无耻行为。

之后小说在很长的篇幅里鲍勃都没有再阅读艾伯特中尉的游记,而他则与当地人建立各种联系并了解当地的自然环境及区域文化。普鲁在叙事上如此安排有重要的象征意义:鲍勃已经舍弃艾伯特中尉对他的指引,他在当地历史文化的熏陶中逐渐融入长条地。第三十章中,鲍勃获得了新书《断手》,暗示着他与长条地的关系进入新阶段。这一章里养猪场的优秀选址员伊夫琳·佳恩被农场主凯斯特的老婆塔西射杀,因为凯斯特和伊夫琳关系暧昧且答应把土地卖给伊夫琳。塔西无疑是当地人对外来入侵者反抗的典型代表,这预示着当地人不会坐以待毙,他们会以自己的方式报复工业文明的入侵,捍卫自己的家园。

艾伯特中尉游记这条副线在小说中着笔墨不多,但它始终和小说的主要框架保持一致,并暗示和呼应着主线故事的发展。艾伯特中尉作为资本主义扩张的代表,对这里的一切抱着居高临下和占有者的态度,鲍勃虽在初期以艾伯特中尉为指引,但他在与当地人的相处中,逐渐融入了长条地的生活。这两条线索的并行及对比丰富了小说的叙事层次,也在更高的层次上彰显了小说的生态主题。

二、叙事序列和符号矩阵建构生态主题

托多洛夫在他的叙事序列理论里将故事简化为五个话语,然后以线性排列,这就是叙事的序列。序列有两种类型:一种是描述状态的(平衡或失衡),另一种是描述一种状态向另一种状态转化的[2]36。《老谋深算》即是鲍勃的生活由平衡(表面的暂时的)—不平衡—平衡(稳定的内在的)的过程,因此它不仅是生态小说,也是鲍勃的成长小说,而长条地的地理及人文环境都对他的成长有重大意义。

去长条地之前,鲍勃的生活维持着表面的平衡:和舅舅相处愉快,虽然工作不是他所想的“好差事”并遭遇解雇,但他最终获得了环球猪肉公司的选址员工作[1]8。但这只是表面的脆弱的平衡,内心深处鲍勃知道他的生活是不完整的:八岁时被父母抛弃,直到25岁,他仍然“弄不清楚以后该做什么事”[1]7。他的自我意识也是破裂的,“鲍勃早年常觉得自己支离破碎,碎成无数小片,彼此不能连缀,宛如一袋碎片。”[1]12虽然舅舅对他不错,但是他并没有感觉到那是他的家,他甚至不知道自己是谁,“他知道自己有颗孤独的心,因为他没有任何归属感。泰姆舅舅的屋子和商店就如同路沿途的小站,他在这里等待前往某个有意义的地方——某个事件,某个人物,好让他明白自己究竟是谁。”[1]45鲍勃生活的第一阶段,处于假性的平衡状态,这种平衡非常脆弱,很容易就被打破,他对工作所抱有的期待和幻想也终将破灭。

鲍勃来到得克萨斯—俄克拉荷马州长条地带后,在选址过程中历经各种挫折,却并未体会到其工作的意义。此时鲍勃处于不平衡的状态,具有很大可塑性,他有可能坚定拥护工业文明入侵,有可能转而支持长条地人的捍卫行为,而这种不固定性正为我们不同维度的解读提供了可能性和切入点,也体现了普鲁文本的多层次意义。

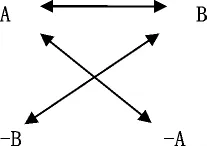

图1 格雷马斯符号矩阵

图2 人类中心主义思想观照下符号矩阵

格雷马斯根据二元对立的原则提出叙述的普遍模式,并认为这个模式“是构成一切意义的基本细胞”,这个模式可用公式“A和B的对立等于-A和-B的对立”来表示,并由此组成一个符号的矩形图[3]:主导因素A与负主导因素B是对立项,从属因素-A与A矛盾但并不对立,而负从属因素-B与B也矛盾但并不对立,当这四个因素的关系充分展开时,故事的叙述也就完成。但小说文本的意义生成取决于具体的分析方法,在同一文本中主导因素与负主导因素的换位会使文本意义截然不同,在人类中心主义思想观照下环球猪肉皮公司则为主导因素,长条地为负主导因素。人类中心主义推崇的是经济全球化和产业现代化,环球猪肉皮公司作为现代化产业的代表进驻长条地,并打算尽可能多地收购土地从而实现其实用价值:“长条地那边是猪肉加工业的宝地——地方大,人口少,干季长,供水足。得克萨斯长条地没有理由不能供应全世界百分之七十五的猪肉。”[1]9鲍勃作为现代化产业的代表进驻长条地,在公司的洗脑下,鲍勃认为养猪场并不会带来工作机会并促进经济发展。此时环球猪肉皮公司代表的现代化产业是主导因素,与长条地形成对立,公司的目的即获得尽可能多的土地,获得更多的“普遍的利益”。他们是鲍勃行动的坚实后盾,总在鲍勃对选址员工作产生懈怠或者质疑时推他去说服潜在土地出售者。长条地则是自然和原生态的象征,有它自己的特性和力量。

鲍勃是从属因素,他的任务是收购尽可能多的土地。以艾斯为代表的土地所有者是负从属因素,他们的任务就是捍卫自己的家园。虽然主导因素—从属因素也存在矛盾,如公司一而再再而三地催促鲍勃“行动行动”,但他们的矛盾是非冲突性的,有着共同的目标。虽然从属因素—负主导因素之间有根本冲突,一个要获得土地,一个要保留自己的主权,但从属因素遵从主导因素的指令才与后者发生冲突,如果没有主导因素的存在,他们也就没有冲突。人类中心主义思想观照下生成的这一叙事符号矩阵表面上似有正当的理由:这里环境恶劣,许多年轻人离开这个地方,将现代化产业引入长条地似乎说得过去。但从生态整体观的思想观照来看,长条地有其自己的价值和存在意义,从生态整体观的思想观照来对文本各因素进行分析,文本意义截然不同。

图3 生态整体观观照下的符号矩阵

生态圈的完整和健康发展应该是首要的,奥尔多·利奥波德说:“当一个事物有助于保护生物共同体的和谐、稳定和美丽的时候,它就是正确的;当它走向反面时,就是错误的。”[4]213人类因其贪婪物欲对自然巧取豪夺的行径正是生态整体观所抨击的。从这一维度来解读,则主导因素是长条地,它代表自然为自己抗争存在的价值和意义,并惩罚不尊重自然和与自然为敌的人,如凯斯特、伊夫琳、哈什伯格和傻人鲍姆等。环球猪肉皮公司则是负主导因素,它打着进步的旗号,试图攫取这里的资源,让长条地“长钱”,而不是“长草”。以艾斯为代表的当地人是从属因素,他们用自己的方式捍卫这片土地,鲍勃是负从属因素,是收购土地的直接执行者。图式中,主导因素—负主导因素存在根本性的冲突,这是文本意义生成的主要线索,但长条地作为自然及生态圈的代表,只是在维护自己的生存权利,人与自然本该和谐共生,人类却在二元对立的指导思想下将自然当成利用和蹂躏的工具。而主导因素—负从属之间的矛盾是非根本性的,是因为负主导因素的存在而生成的。随着对长条地的了解,鲍勃开始质疑其工作的正当性。他逐渐意识到现代化产业并非长条地人所需,他的工作也并非如吕贝贝等所说,能使国家变得“幸福安宁”。当了解到养猪场会使整个草原臭得像一万只臭袜子,而且使当地居民患上各种疾病后,他为居民们提出了抗议:“大家抱怨那气味。养猪场气味很大,顺风的气味很可怕。”[1]337而他也传达了艾斯说的猪如何在狭窄而憋屈的环境里受罪,“他们说动物被关在这样的建筑里,它们都在受苦,都在过着不正常的生活。”[1]337鲍勃的话语和行为已是在为长条地的生存辩护,这来自于他对当地区域文化和自然环境的认同,这种认同使他完全融入了长条地的生活,在他从舅舅家回到长条地时,房东拉封说“欢迎你回家”,“家”这个字让他激动不已,“他或许真是到家了,这感觉是他去泰姆舅舅家的时候没有感觉到的。”[1]340而具有讽刺意味的是,公司只注重员工的使用价值即工作业绩。最佳选址员伊夫琳因公受伤公司却拒绝赔偿,都市人的冷漠更加突显出长条地人的纯朴。

在这一矩阵中,鲍勃最终解脱了对猪肉公司的从属关系,加入了捍卫长条地的行列,从而瓦解了这一符号矩阵,至此代表着公司的两位选址员均败下阵来,以负主导因素的对抗失败而告终。

鲍勃放弃为养猪场选址的工作后,艾斯的草原复兴家园向他抛出橄榄枝则体现了当地人对他的认同,牡豆弟兄说:“鲍勃,我觉得你天生就是在毛桶扎根的。”[1]396至此,鲍勃终于找到了自我的位置和精神的家园。普鲁的生态文本将生态语言和个人成长融合在一起,正是鲍勃与长条地的认同使他找回了自我。鲍勃的成长历程也是他从都市回归荒野的过程,这一地理空间转向对他的成长有着关键的作用,从另一维度凸显文本的生态主题。

三、塑造典型人物凸显其生态主题

普鲁塑造了诸多典型的人物形象来传达她的生态主题,有两个非常典型又完全对立的人物具有特别的象征意义:哈什伯格和艾斯。

哈什伯格厌恶自然且生活中处处与自然生态背道而驰。他对土地似乎有着与生俱来的敌意:“哈什伯格性情奇特,他厌恶这没有阴凉的草原,厌恶地上的草,厌恶银色的山艾树。他雇人挖了几百株大齿枫和板栗苗,还有五百株黄松,运到他的牧场来。”[1]96这里哈什伯格代表了典型的殖民者和拓荒者心态,他们认为自然是落后的野蛮的需要驯化的,对自然充满敌意,抱着实用主义的心态,试图征服自然以使它按自己的模式发展。哈什伯格引入其他树种象征着他对荒野的改造。这些树苗是他在大草原上的印记,象征着他的“主人”身份,通过这些行为,“哈什伯格觉得土地成了他的奴仆,应该为他提供生计,应该把一切出产都供应给他。”[1]97同时,“他从扁虱热界线以南地区买了些牲口,和其他牲口放在一起。没多久,牲口病的病,死的死。”[1]97很明显他对自然的改造及强行引入其它物种的行为并没有达成他想要的效果,相反,“爷爷的厄运到这里还没有结束,他花了十年时间才经营了这个地方,但是一年时间就全部破产了。”[1]98列昂诺夫在《俄罗斯森林》里写道:“自然界是统一的有机体,从长远来看,牵动它的任何一点,都会对整个有机体产生影响,即使在最边远的地区也是如此。”[6]每个地区的生物品种都有其独特的自然属性,与当地特殊的生态环境相适应,如果人为地引入其它物种,必然会打破原有的生态平衡。生态圈是一个自给自足互相联系的整体,各个物种之间存在着千丝万缕的联系,这远非人类所能改变和操控,哈什伯格人为的将不属于这一生态圈的动植物强行植入,无疑破坏了自然的整体性,因而造成了毁灭性的后果。

艾斯则是长条地人的代表,深爱着这片土地,用自己的方式和现代化产业抗争。作为老一代长条地人的代表,他们历经了大萧条时期,也见证了曾经的石油带来的繁荣,而这里的狂暴天气对他们来说就像家常便饭,即便如此,他们拒绝屈服于现代化产业的侵袭,联结起来和外来势力抗争,以保护这里的生态环境。艾斯对这里的动植物都有着深厚的感情,他认为猪也有自己喜欢的生活方式,而养猪场的环境则是非人性化的:

猪是动物,没有错,不过猪也是有脑子的,也喜欢新鲜空气和大好风光。它们会做窝,会嬉闹,会好生照料小猪崽子。但你看看他们养的——全给关起来,不断下崽子,没有泥滚,没有草啃,没有伴儿玩。猪是喜欢群居的,但那该死的养猪棚可不让它们群居。想了都恶心。[1]130艾斯展现出自然人的生态意识,一切动植物都是生态圈不可或缺且平等值得尊重的部分。在面对工业文明和现代科技入侵时,他早就预见到这些东西可能带来的危害:

奥格拉拉和技术——水泵、电话、良好的公路、收音机、电脑、电视等等,这些东西把长条地变成了伊甸园。不过这技术害得我们无法适应这地方最根本的特性,早晚有一天我们要为此代价。水快没了,那些靠油发家的人盼着这油会一直不停地喷下去。现在油基本没了。他们又说,奥格拉拉的水是取之不尽的。现在这奥格拉拉也快被淘空了。[1]126

艾斯平静的话语实则是对现代化产业对自然竭泽而渔的强烈抨击。对自然的利用应该是适度的,应该能满足人类和自然的共生,康芒纳说:“新技术是一个经济上的胜利——但它也是一个生态学上的失败。”[7]这些现代技术在短暂的繁荣和便利之后留给人类的将是长久的更具破坏性的后果。

对艾斯等人来说,这土地是他们全部的精神寄托和赖以生存的地方,因此他们决心联合起来,保护家园。他们开展了草原复兴家园计划:“等我们把养猪场清理完毕,水牛牧场兴建起来……会有人想住在这儿,看着水牛,看着草原恢复原貌……买房子的人要同意保护草原物种的生活环境。”[1]395这是长条地人面对现代化产业和科技入侵的回击:恢复这里独特的生态环境,重筑这里的生态平衡,重建人与自然的和谐共生的景象。

人类不能超越其自身利益,从生态圈整体利益来考虑问题是造成当代环境问题的重要原因,普鲁对人类的私欲进行了严厉的鞭挞,同时通过塑造具体的典型人物从而升华其生态主题:凡是与自然亲善共生就能得到大自然丰厚的回馈,而与自然规律背道而驰的行为必然受到惩罚。正如利奥波德在《沙乡年鉴》中所倡导的,人类要想与生态圈和谐共生,就必须“把人类在共同体中以征服者的面目出现的角色,变成这个共同体中的平等的一员和公民”[5]194,人类与生态圈的利益息息相关,共荣共存。

小说将生态叙事和主人公的个人成长相结合,暗示在全球环境日益恶化的今天,要想挽救人类和自然,整个社会的思想观念都必须转变,这体现了普鲁作为作家的深刻的责任感和使命感。文本通过对双重叙事线索的并置与对比,使作品结合历史与现实,在这两个维度的对比之下,作者既追溯了历史,探究种种生态问题的成因,也警示当代人树立正确的生态观,从而促使人类摒弃传统的二元中心论和科技至上论。正如沃斯特所说:“历史学家、人类学家、哲学家以及文学评论家也许不能直接改变生态恶化的现状,但是他们可以帮助改变人们的认识。”[7]这正是普鲁作品的现实意义所在。