突破基因是否位于性染色体的建模研究

——以“浙江省普通高校招生生物学科目选考”为例

浙江

“基因是否位于性染色体”问题既考查学生对常染色体遗传和伴性遗传知识的理解,又考查对基因分离定律、自由组合定律、伴性遗传(基因连锁与互换定律)知识的应用。在浙江省新高考《考试说明》中,对分离定律、自由组合定律和伴性遗传的应用均为c要求,即应用层次。2015~2018年“浙江省普通高校招生生物学选考”31题中均涉及了常染色体遗传与伴性遗传知识的考查,其中判断“基因是否位于性染色体”是解题的关键。

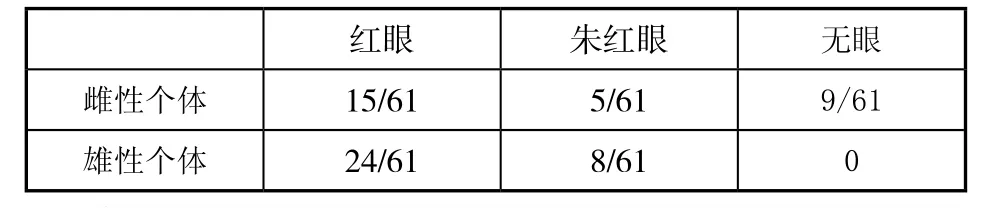

表1 F2表现型及比例

(2)果蝇的有眼与无眼,显性性状是________,F1雄蝇的基因型是_________ 。

1.2 试题分析

(2)题中果蝇的有眼与无眼这对相对性状的显隐性关系判断需从亲子代性状类型及比例关系入手进行解答;该题第二空需判断F1雄果蝇基因型,解答该问题需判断眼色基因是否为伴性遗传(或眼色基因是位于常染色体还是性染色体上)。

通过分析可知,解答本题的关键是判断控制“有眼、无眼”“红眼、白眼”的基因是否位于性染色体上。

1.3 构建模型

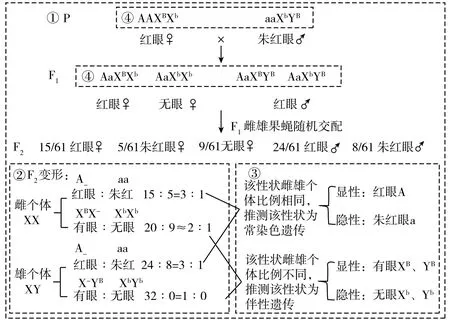

1.3.1 根据题意构建杂交过程模型,即图1中第①步

1.实例分析

1.1 【例题】(2017年11月,浙江选考卷,第31题节选)果蝇的有眼与无眼由一对等位基因(B、b)控制,眼色的红色与白色由另一对等位基因(R、r)控制,两对基因均不在Y染色体上,一只无眼雌果蝇与一只白眼雄果蝇交配,F1全为红眼,让F1雌雄果蝇随机交配得F2,F2表现型及比例如表1。

图1 2017年11月“浙江普通高校招生生物学选考”31题中果蝇杂交过程模型

1.3.2 思路点拨

伴性遗传,特点是后代性状比例与性别相关,在不同性别中性状的比例不同;常染色体遗传,特点是性状在不同性别后代中的相对性状比例相同 ;通过模型(图1)中第②步对F2变形,再依据相应遗传特点可知:

Ⅰ.有无眼性状为常染色体遗传,眼色性状遗传为伴X染色体遗传;即图1中第③步。

Ⅱ.对每对性状单独推理:根据基因分离定律及F2雌雄后代有无眼性状比均为3∶1,推出F1雌雄果蝇关于有无眼性状基因型均为Bb;由于F1雄果蝇为红眼,眼色为伴X染色体遗传,推出F1雄果蝇关于眼色的基因型为XRY;由于F1雌果蝇为红眼,但F2中雄性果蝇眼色为红色和白色,且比例为1∶1,推出F1雌果蝇关于眼色的基因型为XRXr;综合F1雌雄果蝇两对性状的基因型可得出F1雌雄果蝇基因型为BbXRXr,BbXRY;同理可由F1雌雄果蝇基因型和亲本性状推出父本和母本基因型分别为BBXrY、bbXRXR;即图1中第④步。

1.4 试题解答

由模型(图1)、思路Ⅰ和Ⅱ可解答第(2)题,即果蝇有无眼性状中,显性性状为有眼,F1雄蝇基因型为BbXRY。

1.5 小结建模步骤

①根据题意建立模型,描述杂交过程(题干中有什么写什么,切忌盲目书写基因型);

②将杂交后代表现型及比例变形,分雌雄两组进行两对性状比例统计;

③根据雌雄两组中两对性状比例,判定基因位于常染色体或性染色体;

④根据基因自由组合定律书写子代基因型,再由其推出亲本基因型;

⑤根据推测的亲子代基因型回答其他问题。

2.模型迁移应用

2.1 【例题】(2018年4月,浙江选考卷,第31题节选)某昆虫的红眼与朱红眼、有眼与无眼分别由基因A(a)、B(b)控制,其中有一对基因位于性染色体上,且存在两对隐性基因纯合致死现象。一只红眼雌性个体与一只朱红眼雄性个体交配,F1雌性个体中有红眼和无眼,雄性个体全为红眼。让F1雌雄个体随机交配得到F2,F2的表现型及比例如表2。

表2 F2表现型及比例

回答下列问题:

(1)有眼对无眼为____性,控制有眼与无眼的B(b)基因位于____染色体上。

2.2 试题分析

(1)题中某昆虫的有眼与无眼相对性状显隐性关系需从亲子代性状类型及比例关系入手进行解答;该题第二空需判断控制有眼与无眼性状的基因位于什么染色体上,即解答该问题需判断有无眼基因是否为伴性遗传(或有无眼基因是位于常染色体还是性染色体上)。

通过分析可知,解答本题的关键是判断控制“有眼、无眼”“红眼、朱红眼”的基因是否位于性染色体上。

2.3 构建模型

2.3.1 根据题意构建杂交过程模型,即图2中第①步。

图2 2018年4月“浙江普通高校招生生物学选考”31题中某昆虫杂交过程模型

2.3.2 思路点拨

通过模型(图2)中第②步F2变形,再依据伴性遗传特点可知:

Ⅰ.红眼与朱红眼为常染色体遗传,有无眼性状遗传为伴性染色体遗传;即图2中第③步。

Ⅱ.对每对性状单独推理:根据基因分离定律及F2雌雄后代红眼与朱红眼比均为3∶1,推出F1雌雄个体红眼基因型均为Aa;由于F1雌个体为有眼和无眼,雄个体均为有眼,雌雄个体中有无眼性状比例不同,故推测有无眼性状为伴性遗传。与性染色体X和Y相关的伴性遗传有三种,即伴X染色体遗传、伴Y染色体遗传、伴X和Y染色体同源区遗传。其中,假设该有无眼性状遗传为伴X染色体遗传或伴Y染色体遗传对杂交结果解释,均与题干表格中的杂交结果不相符;假设该有无眼性状遗传为伴X和Y染色体同源区遗传对杂交结果解释,与题干表格中结果相符,故确认有眼与无眼的B(b)基因位于X和Y染色体同源区。同时可推出F1雄个体有眼基因型为XBYB和XbYB, F1雌个体有眼基因型为XBXb和无眼基因型XbXb;综合F1雌雄个体两对性状的基因型可得出F1雌雄个体基因型为 AaXBXb、AaXbXb、AaXBYB、AaXbYB。同理可由 F1雌雄个体基因型和亲本性状推出父本和母本基因型各为AAXBXb、aaXbYB;即图2中第④步。

2.4 试题解答

由模型(图2)、思路Ⅰ和Ⅱ可解答第(1)题,有眼对无眼为显性,控制有眼与无眼的B(b)基因位于X和Y染色体同源区。

3.总结

本文遗传问题的建模使两对或多对基因间关系具体化、简化,使思维可视化,减少学生思维负担,提高学生解决问题能力。但是,在考查学生对遗传学规律理解与应用的方式中有多种变式可增加问题难度,例如:杂交后代表现型及比例的呈现方式除表格外,也可用柱状图、饼状图方式呈现,还可考查伴性遗传的多种类型等。因此,教学过程中应强调对遗传学三大定律的理解和运用,实现建模能力迁移,以达成“应用分离定律、自由组合定律、伴性遗传”的教学目标。