新时代我国社会主要矛盾的经济表现与纾解

章秀琴 董少林

新时代我国社会主要矛盾的经济表现与纾解

章秀琴1董少林2

(1.安徽工程大学管理工程学院,安徽芜湖 241000)(2.安徽工业大学公共管理与法学院,安徽马鞍山 243004)

中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。我国有效供给部分消费品的能力与人民不断升级的“美好生活需求”之间的错配正是这一矛盾的经济表现。开展供给侧结构改革是纾解社会主要矛盾的根本途径,提升贸易自由化程度是破解这一矛盾的重要渠道。然而社会主要矛盾的产生与发展是一个系统工程,并非仅与某一个因素有关。因此,基于协同理论建立有效的供需调适机制,使消费升级、供给侧改革与贸易自由化协同发展,调适供需达到均衡,方可从经济层面有效纾解当前我国社会主要矛盾,并据此阐述具体的纾解对策。

社会主要矛盾;经济表现;供需错配;纾解;协同理论

十九大报告指出,中国特色社会主义进入新时代,社会主要矛盾已转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。从供需方面看,当前人民日益增长的美好生活需要直接体现为国内居民不断升级的消费,而不平衡不充分的发展直接体现为供给端,即供需之间的错配是当前社会主要矛盾的重要表现。基于此,本文在探索新时代我国社会主要矛盾的经济表现的基础上,基于协同理论建立有效纾解社会主要矛盾的供需调适机制,并根据纾解机制具体阐述纾解社会主要矛盾的对策。

一、新时代我国社会主要矛盾的经济表现

改革开放近40年,随着我国经济的快速发展和收入水平的提高,居民的消费能力、消费理念和消费环境均发生了显著变化。与此同时,消费品供给则缺乏必要的适应性和灵活性,结果出现消费品供给和需求的错配[1],具体体现在如下三个方面:

(一) 供需结构错配

近年来,我国居民随着收入水平的提高对高端化的需求也不断增加,高档产品对低档产品具有明显的消费上的替代效应。但是,很长一段时间我国供给体系主要面向低收入群体,未能及时适应国内迅速扩大的中等收入群体带来的消费结构的变化。国内企业由于研发和设计能力有限、技术水平较低而被低端锁定,处于“微笑曲线”的底端,成为低档消费品的供应者。加上供给结构调整受到僵化的体制机制的约束,因此有效供给结构无法适应个性化、多样化、服务化的需求结构而导致供需结构错配。

(二) 供需质量错配

理性的消费者会选择安全可靠的高质量产品。然而,由于信息不对称易引发逆向选择,普通消费者难以准确甄别产品质量。加之市场质量监督体系不够完善,低质量产品对高质量产品产生替代效应。换言之,我国过去的供给体系能适应排浪式消费,但无法满足个性化、高端化消费,供给质量无法满足居民对品牌消费和高品质消费的需求,最终产生供需质量的错配。

(三) 供需成本错配

当前我国经济的快速增长带动了居民对消费品庞大的需求。我国人均消费水平由1978年的184元增加到2016年的21 228元,剔除价格因素后增长18.2倍[2]。然而,国内较高的制度性交易成本、偏高的税费成本、快速上升的用工成本以及较高的融资成本等导致国内供给成本较高且效率低下。国外相关产品的供给成本较低,直接引发我国居民的海外购物、境外旅游、境外医疗以及境外教育消费的数量急剧上升。要之,国外低成本的供给直接挤出国内低效率、高成本的供给,导致供需成本错配。

二、 当前我国经济层面的社会矛盾纾解机制的构建

随着经济发展水平的提高、消费条件的改善及社会保障体系的不断健全,我国居民消费不断升级。然而,由于有效供给结构调整受到国内体制机制、较低研发水平的制约,供给结构调整还未到位,商品有效供给不能满足消费结构的升级需求。因此,纾解我国当前社会主要矛盾的实质便是调和供给和需求之间的矛盾,合理调节供需结构均衡、供需质量匹配和供需成本平衡,使供给和需求达到均衡状态。

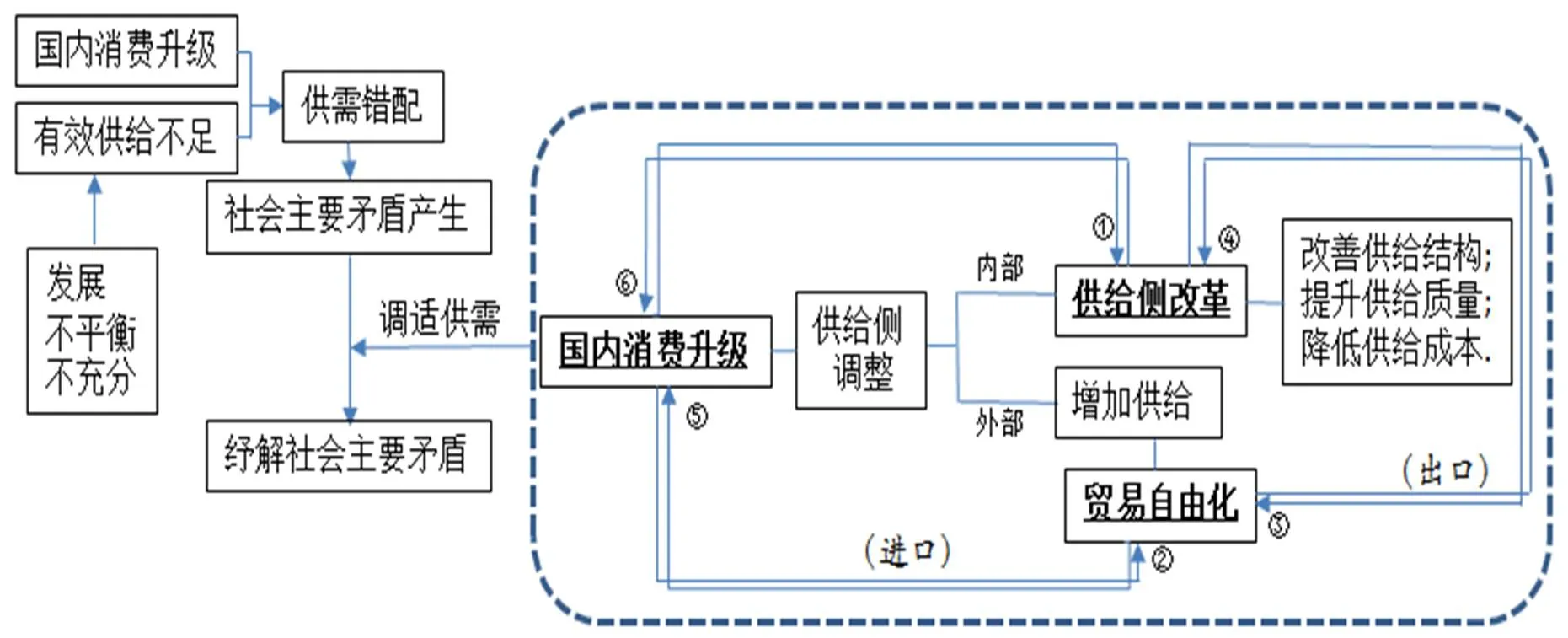

在新时代我国社会主要矛盾的经济表现为供需错配的前提下,协同理论为纾解新时代我国社会主要矛盾提供新视角。协同效应是该理论的必然要求,是指复杂开放系统中大量子系统相互协作产生的整体效应或集体效应。任何系统在外来能量的作用下达到某种临界值时,子系统之间就会产生协同作用。这种协同作用使系统在临界点发生质变产生协同效应,使系统从无序变为有序,从混沌中产生某种稳定结构。其中,序参量是协同论的核心概念,是指在系统从无到有的演化过程中,影响着系统各要素由一种相变状态转化为另一种相变状态的集体协同行为,并能指示出新结构形成的参量;序参量同时主宰着系统演化的过程和结果。经济社会本身就是一个复杂开放的系统,供需错配产生的社会矛盾与其中三个子系统——国内消费升级、供给侧改革与贸易自由化息息相关。子系统之间两两相互作用而形成一个“闭环”系统,导致任何一个子系统的构成因子发生变化,则会引起新一轮子系统之间协同作用,重新调适闭环系统达到稳定,最终产生供需均衡破解社会主要矛盾的整体效应。因此,基于协同理论建立有效的供需调适机制,使国内消费升级、供给侧结构改革与贸易自由化协同发展,调适供需达到均衡,从而有效纾解当前我国社会主要矛盾(如图1)。

图1 纾解社会主要矛盾的供需调适机制

图1虚线框中表明,国内消费不断升级,需加大力度调整供给适配升级后的需求。在内部通过改善供给结构、提升供给质量及降低供给成本,进行供给侧结构改革,促进供给转型升级(①);外部迫使降低进口关税,提升贸易自由化程度增加供给(②)。2017年12月降低进口关税的187个8位税号消费品,均属于居民需求旺盛,但国内无法及时供给的特优产品,丰富居民消费选择的同时,引导了国内供给体系的转型升级。国内供给转型升级,会进一步提升本国产品的出口竞争力,提升贸易自由化程度(③)。贸易自由化也会反作用于供给侧改革和国内的消费升级,即贸易自由化程度的提高会进一步通过出口过程中的学习效应和竞争效应,不断提高国内生产率和技术创新能力,进而有利于供给侧结构改革(④)。同时,贸易自由化程度的提升也会通过降低消费品的进口关税,进一步带动国内消费的升级(⑤),并有利于将国内居民的消费从海外引导回流国内。而国内消费升级的根本还依赖于供给侧改革(⑥)。加快推进供给侧结构改革,有利于调适消费市场的供需错配,促进消费结构升级,从而释放旺盛的消费潜力。供给侧结构改革是有效调适供需矛盾的关键因素,其他因素则属于非关键因素,因此供给侧结构改革是社会主要矛盾缓解机制系统的序参量。当前我国能否从经济层面有效破解社会主要矛盾,根本上取决于能否切实进行供给侧结构改革。

三、 新时代我国社会主要矛盾的纾解对策

由图1可知,国内消费升级是经济层面产生社会主要矛盾的起点,也是纾解社会主要矛盾的落脚点;进行供给侧结构改革是纾解当前社会主要矛盾的关键的内部途径;提升贸易自由化程度则是破解这一矛盾的重要的外部渠道。然而,社会主要矛盾的产生与发展与形成供需错配的诸多因素相关,因此,矛盾的纾解需要从多维度、多层次提出对策。

(一) 解除价值链低端锁定,改善产业供给结构

20世纪90年代以来,在以发达国家为主导的全球价值链中,作为发展中国家的中国,其企业主要以代工方式从事生产制造或组装、原料加工等附加值低、生产技术含量低的微利化工序。而发达国家的跨国公司则通过技术垄断和品牌控制等手段,占据研发、设计、营销以及售后等高附加值的功能环节,挤压了中国企业向价值链高端攀升的空间,从而使其陷入价值链“低端锁定”的国际分工地位[3]。从表面上来看,我国本土企业常被“锁定”于全球价值链的低端,是由于自主创新能力不足、知识产权保护制度滞后,以及原有的心智模式无法适应知识经济背景下的市场竞争环境等企业自身方面的原因,以及跨国公司利用强大的市场势力和技术势力阻挠和控制我国企业建立自己的核心技术研发能力、品牌和销售终端等来升级自己的代工生产体系[4]。进一步深入分析发现,在企业链条抉择机制的作用下,企业自然偏好国际代工的外向型链条模式而非内向型链条模式。外向型链条模式不利于利用“母市场效应”提升企业竞争力,这是导致全球价值链“低端锁定”的深层次根源[5]。

因此,我国企业在形成有利于自主创新的心智模式、构建维持持续创新能力的市场势力以及培育创造“需求引致创新”的国内需求市场的同时,宜逐步释放内需潜力和制度障碍的内在约束,选择内向型链条模式,依托“母市场效应”并构建国内价值链培育竞争优势。同时,以“一带一路”建设为契机,梯度转移低技术、低附加值环节至沿线国家,形成我国主导国家或区域价值链,解除在全球价值链分工中的“低端锁定”,促进我国在全球价值链上的深度嵌入和攀升[6],从而促进国内供给结构的升级和优化。对于制造业来说,通过技术改造推动传统制造业的加工组装,从“微笑曲线”的最低端向加工度高和附加值高的位置攀升。同时,通过功能性升级推动新兴产业从“微笑曲线”的低附加值的加工组装环节向高附加值的研发、品牌和市场等环节延展。对于服务业来说,抓住全球制造业价值链向服务业价值链扩展变化的新机遇[7],有效推进服务业领域的改革和扩大服务贸易开放度,提升我国服务业在全球价值链中的战略地位。

(二) 实行供给转型升级,提升产品供给质量

近年来,我国逐渐进入居民消费的升级换挡期,具体表现为各类消费品支出中结构的升级和层次的提高。在经济新常态下,升级后的消费观念、消费模式和消费业态等呈现出与前两次不同的特征。一是消费观念上,更注重消费物品上的系列性和协调性,重视精神文化层面的消费。“狄德罗效应”蕴含个体增补消费品时维持文化一致性的一种力量。这种力量推动消费升级不断上行的同时,促使人们努力保持消费品之间的协调统一,人们所需要的物品往往是一系列物品的组合,而不是以单个的孤立形态出现[8]。2014—2017年,我国城镇居民用于医疗、教育、娱乐、旅游、交通等服务性支出占比由35.7%上升到39.6%。二是消费模式上,从生存型消费(吃、穿、住等)向发展型消费(家庭设备、教育、医疗保健、交通通讯等)和享受型消费(文化、娱乐、旅游等)递推,且三种消费模式内部结构也不断升级[9]。三是消费业态上,由线下向线上线下融合转变。随着信息网络技术的不断发展,网络购物成为重要的消费业态。截至2017年12月,我国网民规模达7.72亿。2017年我国网络零售额达7.18万亿元,较上一年增长32.2%[10]。

当前,我国居民消费进入升级换档期,消费观念、消费模式和消费业态等发生新变化。然而,国内产品质量、品种、功能等难以满足居民需求,使其转向大规模购买发达国家高端产品。升级换挡后的居民消费形成了促进我国供给转型升级的倒逼机制,从而提升我国产品的供给质量。此处供给质量不单指产品质量,还包括产品品种、功能等。供给质量的提升是供给侧结构性改革的目标,也是结果。为了增强消费者需求结构和产业结构转型升级的内在传导机制,要以信息技术引领制造业和服务业,借助信息技术精确把握消费者需求。为企业技术升级提供技术支撑,促进产业供给转型升级,是提升产品供给质量的关键;加大对产品质量安全频发类产品的质量立法,增加涵盖健康环保指标的有效质量标准供给,借助大数据建立全社会共同参与的质量监管机制,构筑质量提升体系,是提高供给质量和效率的保障。

(三) 挖掘高成本成因,降低企业供给成本

中央在部署供给侧结构性改革战略中,“降成本”被制定为其中一个重要环节。如何切实降低供给成本,首先需要深入挖掘各种类型供给成本的表现及其隐藏在背后的成因。

一是制度性交易成本较高,具体表现为较高的营商环境成本、腐败成本和税负成本。世界银行发布《2016年营商环境报告》显示,中国的营商环境在全球189个经济体中排名第84。“透明国际”发布报告显示,2015年中国清廉指数评估为37分,在168个经济体中居第83位。按照国际通行的宏观税负计算方法,2014年中国宏观税负高达37.2%,超过发达国家30%~35%的平均水平,这不符合中国仍是低收入发展中国家的身份[11]。二是用工成本较高,具体表现为迅速增长的劳动力工资成本和“五险一金”成本。2008—2014年,中国单位就业人员平均真实工资年均增长率达到9.0%;近八成企业家认为“五险一金”支出相对过高[12]。三是融资成本较高。一方面,中国金融机构的真实贷款利率远高于发达国家。2014年,企业的实际贷款利率达到7.5%,远高于美国(3.25%)和日本(1.22%)等,若计入担保鉴定费、信用评估费等各种中介费用,其真实贷款利率可能达到10%以上,也高于很多发展中国家[11]。另一方面,当前我国金融融资体系不够完善,金融市场发展滞后,催生了一批以信托公司为主的影子银行以及民间借贷体系,其真实贷款利率高达20%以上,进一步增加了中小微企业尤其是民营企业的融资成本和风险。

因此,通过科学界定各级政府行政权力边界,并构建将政府权力关在制度“笼子”里的法制体系,降低政府与市场边界不清产生的制度性交易成本;通过持续推进“营改增”改革和减少政府行政支出规模,切实降低企业税负成本;通过适度调整“五险一金”政策和提高劳动生产率,降低由于劳动生产率增速滞后于劳动力工资增速引发的高用工成本;改革垄断性金融体制和完善滞后的金融市场,降低企业高负债率高杠杆率以及融资成本。

(四) 增加进口二元边际,满足美好生活需求

短期内可以通过降低关税补充满足人民日益增长的美好生活需要。第一,降低进口关税,满足高端物质需要。“人民美好生活需要”主要指人民对更高端的物质产品的需要,包括食品、日化用品、衣着鞋帽、家用设备、日杂百货、药品、文化娱乐产品、保健品等与人民生活密切相关的物质消费品。居民对这些产品的需求旺盛且不断升级,而国内又不能及时有效供给。通过降低相关消费品的进口关税,对于满足居民对相关高端物品的需求起到很好的促进和补充作用。同时,进口商品关税降低带来的较低的进口商品价格,会加剧国内相关产品的市场竞争和市场冲击,对国内相关消费品行业进行转型升级形成倒逼机制,从而有助于推动我国企业向全球价值链中高端攀升,最终可以更好满足国内人民美好生活的物质需要。

第二,降低市场准入程度,协助提升高层次精神文化需求。“人民美好生活需要”还包括人们追求更高层次的精神和文化的需要,包括教育、医疗卫生服务、旅游等无形产品或服务。在国内无法有效供给的前提下,无形产品的消费毫无疑问亦会转向境外。当然,服务贸易不是通过边境税调节,而是通过谈判达成各种协议不断降低服务贸易的市场准入程度,使人民的高层次的精神和文化需求得到满足。

(五) 提升企业生产率,引导供给体系转型升级

进口关税的削减通过竞争效应和学习效应等途径提升企业全要素生产率,引导和促进进口国的供给体系的转型升级。首先,关税下降带来的贸易自由化加剧了国外企业和本地企业的市场竞争。竞争效应给进口国消费者带来更多产品选择的福利,也给本国企业带来竞争压力,迫使企业努力创新降低生产成本、提高生产率。其次,降低关税有利于企业更多引进新技术、新产品,并不断消化、吸收国外先进生产技术。学习效应会促进企业全要素生产率的提高,并且降低不同类型产品关税对全要素生产率的影响。沈琪、周世民基于企业的微观数据实证研究发现,削减进口关税确实提高了我国制造业企业全要素生产率,而且进口中间品关税降低比最终品关税减免对全要素生产率提高幅度大[13]。

然而,若长期依赖降低关税增加进口,也不利于企业全要素生产率的提高。企业和消费者选择从国外进口替代国内产品,导致本地市场萎缩,国内产出下降。同时,本国企业长期依赖进口产品,易于导致缺乏追求技术研发和自主创新的动力。可见,降低关税带来的价格效应反而阻碍了全要素生产率的增长。因此,通过降低关税等贸易自由化对不同类型产品全要素生产率影响的不同,引导、激发我国供给体系的转型升级,才是破解新时代我国社会主要矛盾的长期路径。

四、 结 语

当前,不断升级的需求带来狂热的“海淘”,体现出居民美好生活需要的日益增长;而中低端产品大量积压和高端产品有效供给不足的鲜明对比,体现出发展的不充分;充斥农村市场上的山寨、仿制和伪劣产品与城市房地产旺盛的销售业绩的鲜明对比,体现了发展的不平衡。国内供给和需求结构严重失衡和错配,是新时期我国社会主要矛盾的经济表现。需求升级是社会主要矛盾的引发器,而有效供给不足是产生社会主要矛盾的深层症结,进行供给侧结构性改革是现实存在的矛盾和问题使然[14]。由于居民消费具有时间上的连续性和空间上的广泛性,仅仅依靠供给侧结构性改革无法满足即时的、多样化和个性化的消费需求。同时,国内供给存在“一窝蜂”的同质化竞争、恶性价格战和中间环节较高成本等问题,无法完全满足多样化消费和个性化消费,从而会梗阻供给侧改革快速适应国内消费升级的动力机制。因此,通过从外部着力,提升贸易自由化程度及时满足国内不断升级的消费需求,为解决当前“人民日益增长的美好生活需要和不充分不平衡发展之间的矛盾”提供重要渠道,是有效适应国内消费升级的补充路径。

诚然,当前破解我国社会主要矛盾可以从内部(供给侧结构改革)和外部(贸易自由化)双管齐下且分清矛盾主次,但国内消费体系的升级是社会主要矛盾的引发器,且这三者相互关联、相互影响。同时,社会主要矛盾的发生是一个系统工程,需要厘清矛盾的纾解机制,使国内消费升级、供给侧改革与贸易自由化协同发展,才能有效破解。在国内消费不断升级的情况下,短期来看,确实可以通过降低消费品的关税增加进口的二元边际,改善我国居民消费品的选择,将国内居民的消费从海外引导回流国内。但长远来看,防止降低关税对我国企业全要素生产率的阻碍作用,切实利用削减关税等贸易自由化对不同类型产品全要素生产率不同的促进作用,引导、激发我国供给侧结构改革,促进供给体系的转型升级,才是纾解我国社会主要矛盾的长期方略。

[1] 师博.供给侧结构性改革与消费升级[J].黑龙江社会科学,2017(1):52-56.

[2] 国家统计局.中国统计年鉴2017[EB/OL].(2018-02-27)[2018-10-05].http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2017/indexch.htm.

[3] 丁宋涛,刘厚俊.垂直分工演变、价值链重构与“低端锁定”突破——基于全球价值链治理的视角[J].审计与经济研究,2013(5):105-112.

[4] 李美娟.中国企业突破全球价值链低端锁定的路径选择[J].现代经济探讨,2010(1):76-79.

[5] 任保全,刘志彪,任优生.全球价值链低端锁定的内生原因及机理——基于企业链条抉择机制的视角[J].世界经济与政治论坛,2016(5):1-23.

[6] 李静,许家伟.全球价值链重构演变趋势与我国的对策——基于供给侧结构性改革的视角[J].江淮论坛,2017(5):46-50.

[7] 戴翔,张为付.全球价值链、供给侧结构性改革与外贸发展方式转变[J].经济学家,2017(1):39-46.

[8] 林晓珊.增长中的不平等:从消费升级到消费分层[J].浙江学刊,2017(3):112-120.

[9] 袁小慧,范金,王凯,等.新一轮科技革命背景下居民消费升级对中国产业转型影响研究[J].新疆社会科学,2015(6):12-18.

[10] 第41次《中国互联网络发展状况统计报告》[EB/OL].(2018-03-05)[2018-03-20].

http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/201803/t20180305_70249.htm.

[11] 张杰,宋志刚.供给侧结构性改革中“降成本”的战略内涵与具体途径[J].经济体制改革,2016(5):5-11.

[12]清华大学民生经济研究院.中国企业家发展信心指数(2015年上半年)[EB/OL].(2015-12-17)[2018-03-20].

http://www.imer.tsinghua.edu.cn/http://www.imer.tsinghua.edu.cn/researchinfo.aspx?id=95.

[13] 沈琪,周世民.进口关税减免与企业全要素生产率:来自中国的微观证据[J].管理世界,2014(9):174-175.

[14] 晏智杰.正确认识“供给侧改革”的理论基础[N].第一财经日报,2016-10-28(A11).

Economic Performance and Relief of Main Contradictions of China’s Society in the New Era

ZHANG Xiuqin1DONG Shaolin2

Socialism with Chinese characteristics has entered a new era. The main contradictions in our society have been transformed into contradictions between the people’s growing needs for a better life and the development of inadequate and unbalanced development. The mismatch between China’s ability to effectively supply some consumer goods and the people’s escalating “good living needs” is the economic performance of this contradiction. The reform of supply-side structure is the fundamental way to relieve major social contradictions and the degree of trade liberalization enhancement is an important channel to break this contradiction. However, the emergence and development of major social contradictions is a systematic project, not just related to a certain factor. Therefore, based on synergistic theory, an effective supply and demand adjustment mechanism is established to promote the coordinated development of consumption upgrading, supply-side reform and trade liberalization, and to adjust the balance between supply and demand, so as to effectively resolve the main contradictions in current Chinese society from the economic level, and elaborate on the specific solution to the problem.

main social contradictions; economic performance; supply and demand mismatch; relief; synergy theory

章秀琴(1973—),女,安徽枞阳人,博士,安徽工程大学副教授,主要研究贸易经济学。

董少林(1975—),男,安徽庐江人,博士,安徽工业大学教授,主要研究公共经济学。

教育部人文社科青年项目“演化博弈视角下网络舆情生态治理研究”(16YIC81001);安徽省高校优秀中青年骨干人才国外访学研修重点项目(gxfxZD2016111);安徽工程大学国家社会科学基金预研项目“全球价值链视角下我国绿色贸易转型问题研究”(SKYY1503)。

F043

A

1009-8135(2018)06-0025-07

(责任编辑:李虎)