奇人王云五

王元涛

在民国的文化人中,论名气,王云五当然比不上梁启超和蔡元培等“第一梯队”的人物,不过,今天的读书人,如果从来都没有听说过王云五的话,恐怕还是应该略微惭愧一下的。

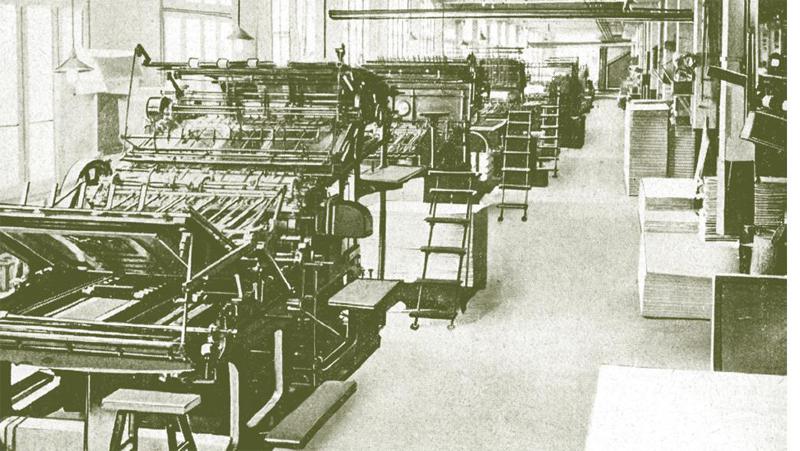

王云五从1921年起担任商务印书馆总编辑,后升任总经理。他用25年的时间,把这家民营出版机构带到了全球同业排名前三的位置。他主持策划的“万有文库”等大型丛书,以及涵盖大中小学全时段的各类教材,一度占据中国出版市场的半壁江山——可以说,在当时的中国,凡识字者,没人敢说自己没读过王云五主编的图书。

即使今天,只要谁的家里还有书架,就免不了会收藏若干本“汉译世界学术名著”。这套书同样由王云五策划发起,并延续出版至今。其中,流布与影响最广的一本,当为英国哲学家罗素的《西方哲学史》;另一本,法国旧贵族托克维尔的《法国大革命史》,则在一段时间里,火爆热卖。

重新发现民国老教材,也是近年民间文化圈的一个热点。七八十年前的各型课本,无分文理,其内容选辑之精当,其结构编排之匀称,令我们唏嘘不已。也难怪,民国中小学课本的编写者,多为叶圣陶、竺可桢这种教育大家,而王云五,则是主要的幕后推手。

【读书成魔】

说起来,成就如此卓著的出版家王云五,既不是名校毕业,也不是“海归人才”,他只断断续续读过五年私塾和学堂,甚至连小学文凭都没有。

晚年在台湾,人口普查需要登记受教育程度,这位曾出任过中华民国南京政府财政部长和行政院副院长的大人物,却拿不出任何有效证书,只好半开玩笑地请入户调查员给填上了“识字”。

“识字”的王云五,是自学成材的典型——尽管走上这条路,是被逼无奈的结果。

王云五祖籍广东香山,其父赴上海经商前,家族世代务农。按传统社会“耕读之家”的理想,父辈面朝黄土背朝天,胼手胝足,所怀的最大希冀,自然是子孙中秉赋优异者可通过读书博取功名。可惜香山王氏一脉繁衍十数代,竟无一人科举登榜,因此一向被归类为小户寒门。

直到1902年,王云五长兄王日华才如愿考中秀才。尽管秀才还无法与举人或进士相提并论,但这已足够让王家扬眉吐气。不料三个月后,王日华患足疾不治过世。乡间流言四起,说王家祖坟风水不好,导致子孙消受不起秀才这种“破天荒”的福分,要不然,一个精壮的后生,不过脚肿而已,怎会转眼就丢了性命呢?

王云五父母受丧子与流言双重打击,悲恸之余强硬决定,小云五不可再走科举之路,只要粗通文墨,将来足以应付生意往来即可。但幸好父亲在上海眼界已开,竭力鼓励他攻读英文,预备入洋行,做买办——这也是父母能为他设计的最为光明的前景了。

十四岁时,王云五别无选择,告别学堂,入五金店当学徒。老板认可他的聰明,也承认他肯吃苦,但不久,还是不客气地把他解雇了,因为他常常在店内沉迷读书,怠慢客人。老板对他父母说:“这孩子是个书虫,不适合做生意。”王云五是书虫不假,但说他不适合做生意,却是老板看走了眼。因为事实上,连王云五在夜校里学英语,都会下意识地用商业思维来激励和安排自己。

夜校生员,学识程度不一,老师采用大班复式方法教学,每次听课的人坐前排,不听课的人坐后排自修。而轮到王云五坐后排时,他从来都是竖着耳朵偷偷听讲。他后来回忆说,当时不少同学,把学习看得像上刑一样难过,他却从不这样想,他想的是:花同样的学费,在同样的时间里,有机会比别人学的更多,这分明是有赚头的大好事,为什么不呢?

也就是说,如果一味用苦学来严格要求自己,这属于苦上加苦;而用“占便宜”的生意经来奖赏自己,王云五的刻苦就有了绵绵不绝的动力。因此,只用七个月,他就完成了别人十二个月的课程,随即进入英国教师布茂林开设的同文馆英文学校。在这里,王云五如法炮制,迅速由低阶班跳级到高阶班,引起布先生的注意。布先生看好他是一颗读书种子,乐意把家中的私人图书向他开放。

就在布茂林家布置得古色古香的大书房里,王云五啃下了亚当·斯密的《国富论》、卢梭的《社会契约论》、达尔文的《物种起源》以及柏拉图的《对话录》等,都是英文版。这样读书,既学英文,又长知识,王云五的算盘,的确打得很精。

但和普通人一样,王云五有时也会苦恼:为什么看完了一本书,最后什么也记不住?没有人给他提供有效的指导,一切只能靠自己去摸索。王云五先试着把英文原著中的精彩篇章译成中文,过几天之后,再把中文译回英文,与原书对照,从中发现自己的语法错误,以及用词局限。

这种方法辛苦归辛苦,益处也相当明显,由此,学英语不再是枯燥的机械记忆,而变成了一种具有挑战性的探险,或说变成了一出自编自导自演的独角戏,过眼的每一个英文单词,都会附着于一段故事情节,想记不住都不容易了。

他的父母看他,免不了忧愁——这孩子,不吸烟,不喝酒,不赌博,这是好的;可他连戏也不听,连最时新的电影也不看,会朋友的事也少之又少,好像太苛待自己了,于是忍不住问他:“你整天点灯熬油的,到底在忙些什么?”王云五微笑望着父母不吭声,只在心底回答:我的大脑正在发生化学变化,里边诞生的一个新世界,可能是你们一辈子都没办法懂的了。

读书成魔的他,在书店遇到堆成小山的《大英百科全书》,顿时爱不释手。但买不起,怎么办?他央求店家:让我先把书带走,我每个月付一小笔书款,两年内还清,你们可以收取一定的利息,怎么样?于是,他成为了全中国第一批“分期付款”买书的人之一。

这种大型百科全书,本来是用于资料查询的工具,可王云五却把《大英百科全书》当成了精读教材。他说:“因为买来不易,所以读时特别用心,不到三年,三十册厚书一字一句全读完了。从此,我发现自己样样看得懂了,即使是高深的数学也一样通。“

王云五后来入职中国公学担任英语教师,他最得意的弟子胡适参加公费留学资格考试前,就是找他帮忙补习的代数和几何。

【拿名胡适开玩笑】

胡适等弟子顺利留洋,王云五也不免心动。他相信,凭自己现有的英文功底和刻苦学习的劲头,到了美国,用三五年时间拿两三个博士,理当不成问题。

这时,他的月收入已超过两百元,相当于北大教授的薪资水准。因此,即使没有机会像胡适一样获得官费支持,也完全有能力自己负担留学费用。

可他刚刚开始试探与父母商谈留学的可能性,二哥王日辉又横遭祸事。

二哥英文也不错,很早就如父母所愿进入洋行,当上了买办,年薪万余大洋。得意之余,他花天酒地,赌博吸毒,并赎妓女姘居,不幸染上梅毒,被洋行开除。出于孤注一掷的赌徒心理,他把全部家身押到投机生意上,结果又赔了个净光。急火攻心之下,一夕吐血而亡,时年不足三十岁。

父母又一次悲恸惊骇,他们绝对无法接受唯一剩下的儿子再远渡重洋,置身险地,于是不惜以死相逼,强令王云五马上成婚生子,为家族接续香火。这一年,王云五刚满20岁。

先后两次,都因为他人的不幸,自己的人生被迫拐进狭窄胡同。一般人也许会就此陷入消沉或堕落,但王云五却像一个天生的阿德勒主义者,本能地相信,人生的幸与不幸,并不取决于你所经历的事实,而取决于你对这些事实的理解和解释。

因此,出国留学当大学者的梦想破灭后,王云五没有喝酒玩牌麻痹自己,他反而思考得十分冷静通透:要在未来与留学生们竞争,为自己挣一口热饭吃,除了更加努力,没有第二条路可走。

但王云五在持续海量阅读过程中,遇到了前所未有的麻烦——很多英文版的中国史及中国问题研究书籍,他理解起来十分困难。他知道,这是自己所受教育不系统、不完整的缘故,需要再补课。一部《史记》,成了他的案头书。可是读来读去,他发现《史记》多讲帝王将相的演义争斗,而英文的中国史则更多关注政治、经济及社会文化的整体流变,这就好像用《红楼梦》来解读《国富论》,总有一种不那么合拍的错位感觉。

经多方摸索,他又发现,日本学者撰写的中国通史,有助于去除芜杂的枝蔓,首先搭起一个有关历史走向的大框架,回头用《史记》及二十四史的部分篇章来填充细节,然后再读英文中国史,就可以抵达融会贯通的欢畅境界了。

自学之外,王云五还参加了多种函授,学过法律、土木工程,可以说,世间诸般学问,几乎没有他不能插言的了。

这种颠三倒四的学习进程,往往会为一般学问家所轻笑,但王云五不以为意,因为他知道,做学问到底是该专还是该博,本就是个百年谜题,没有谁敢说掌握了不二的真理。王云五的看法是:专,相当于一峰独立,很容易醒目,但毕竟单薄;而像他这样多领域出击,则是数峰并立,虽然没有哪一峰足以摩天,但凭他自己的广博,就足以构成一个丰富的世界了。

作为老师,王云五非常喜欢拿名满天下的弟子胡适开玩笑,用他的“专得傻”来反衬自己的“博得妙”。胡适写中国哲学史,行文至半,讲到佛学,突然发现自己所知不多,理解不深,于是“专精”习惯发作,转头去精研佛学,结果越陷越深,难以自拔,对中国哲学史反而弃之不顾了。最后,胡适一生只写出半部中国哲学史,在王云五看來,这就是“专得傻”结出的坏果子。

当然,博而不专,广而不深,不易成为单一领域的大学问家,这也是事实。王云五自己也承认:“二十年间常常变更读书门类的兴趣,结果成为了一个四不像的学者。”但幸运的是,他的学识修养,正巧与出版业迎头相遇,最终演化出了一派天作之合的宏大气象。

经胡适引荐,王云五执掌商务印书馆后,最得意的一个策划,就是出版《万有文库》,他把蔡元培以下全国大部分一流学者一网打尽,请每人就自己所在学科的最前沿新知撰写书稿,编入文库。

文库第一辑书目就达两千册,开机印刷五千套,迅速销售一空。不少机构购买一套《万有文库》后,必须专设空间存放以供人阅览,于是顺势就建起了图书馆。据统计,因《万有文库》,各地新建图书馆一千多座,占当时全国图书馆总数的一半。

由一己之力,激动潮流,开创风气,可以想见,王云五内心深处有多自豪。

【晚年撰写第一部学术专著】

一生手不释卷,王云五对读书自有独特心得。

他认为,讲到读书的目的,有些老师会言不由衷地主张,是为了做圣贤,这样的目标太高阔,不免蹈于空泛。另一些老师,则会老老实实地引导学生向往黄金屋与颜如玉,这种追求又品位太低,不免沦于卑俗。

在王云五看来,读书好比一单大生意,前人作书,终日乾乾,含辛茹苦,我们只需付出一点金钱买书,再付出一点时间读书,就可以把他人的成果装进自己头脑,这种充实感,要比把别人的钱塞进自己钱包快乐得多。

一如既往地,王云五强调读书做学问,接触面一定要宽。他说,你研究心理学,须有生理学、神经学与统计学基础。你研究政治学,离开了历史学、经济学、地理学和社会学的必要准备,也不行。同时,不同的学科门类必须区别对待。比如数学,公理不变,谁学都是那么几条,通行通用;可学经济学,就绝不可以只读一位经济学家或一种经济理论的著作,必须广泛发掘,旁征博引,互为比较,才能最终获取更符合事实与逻辑的结论。

如果后来台湾那个入户调查员了解王云五的这些见解,那么在填写他的受教育程度时,一定会大犯踌躇。如果调查员再好奇一点,越过王云五的肩头,注意到他书桌上摊着的厚厚一大叠手稿,就一定不会肯只填“识字”两个字了。

王云五到台湾后,痛感一生读书,只为他人做嫁衣裳,却没有自己的学术成就,于是决定退出社交,闭门著述,第一本书,定名《中国政治思想史》。这一年,他已经80岁。

年过八旬开始撰写人生第一部学术专著,这恐怕在全世界也是绝无仅有的。

王云五的工作方式,颇似当年他对商务印书馆同仁的要求。全书两百万字,计划两年完成,那么倒推计算,每周要执行恒定的工作量。万一因意外而无法实现,下周则必须雷打不动补齐。他当年对人有多严格,如今对自己就有多严格。

从1968年6月起,王云五每天凌晨三点起床,伏案工作十余小时,完全把自己当成一头依然年轻的毛驴。至9月,完成第一分册《先秦政治思想》。至12月,完成第二分册。不到两年,两百二十万字全部完成。

随后,他又用两年时间,撰成两百万字的《中国教育思想史》。再两年,完成《商务印书馆与新教育年谱》及数十篇论文,共两百万字。

至86岁,六年时间,足足六百万字。在出版及政务之外,王云五为自己树起了人生的第三座高峰。其痴狂干劲,不知令多少六十岁左右的“年轻人”和三十岁左右的“小娃娃”心向往之,却无力而至。

(作者系文史学者)