中关村:改革与创新的40年

李斌 陈芳 余晓洁

北京中关村,矗立着一座金光闪闪的现代雕塑:DNA双螺旋模型《生命》,昭示着中国人对破解生命之谜的憧憬。

1978年至2018年,40年弹指一挥间。

两万余家高新技术企业、300多家上市公司、一批独角兽企业;从“中关村电子一条街”到“新技术产业开发试验区”,从第一个国家级高新区到全国第一个自主创新示范区,中关村紧跟技术革命浪潮,突破体制机制束缚,走出了一条敢为人先、矢志创新之路。

“創新创业文化成为中关村的灵魂”

40年来,中关村走出了一条富有特色的自主创新发展道路

从一家极不起眼的小公司,到年收入超过3000亿元人民币的投资控股公司,“联想”,不仅成为中关村的一张名片,更是走向全球的中国知名品牌。

时光的年轮,退回到40年前:

——放眼全球,信息革命浪潮扑面而来;

——纵观国内,从1978年全国科学大会提出“科学技术是生产力”,到十一届三中全会胜利召开,人们的思想日益解放,原有体制机制的籓篱逐渐被打破。

“当年发达国家用386电脑时,只卖给中国286电脑,认为中国人不能做,结果我们憋出来了。”74岁的联想控股董事长、联想集团创始人柳传志多次用“憋”字形容创业历程,“当时资金、技术、管理、净资产都不是一个‘吨位的,但咱有这么一股劲儿去拼。”

2017年,小米收入跨过1000亿元大关。

这是一家创立仅仅八年的企业。2010年4月6日,中关村银谷大厦一个小房间里,几位创业者分享一锅“小米粥”,小米科技诞生。

“把公司名字叫小米,就是希望发扬‘小米加步枪的精神,发扬创业精神。”小米科技董事长兼CEO雷军说,再次创业,他们每天工作12个小时,这样的状态持续了五六年时间。

这,究竟是一种怎样的精神?

在中关村管委会主任翟立新看来,这么多年,中关村沉淀、厚植下来一种创新创业文化,成为中关村的灵魂,用四句话概括就是:求真务实的科学精神,百折不挠的创业精神,追求卓越的创新精神,产业报国的奉献精神。

这是中国自主创新的典范。改革开放之初,北大王选团队不仅自主研发出国际领先的汉字信息处理与激光照排系统,而且成功占领市场,开创了汉字印刷的崭新时代。

“那时冷嘲热讽多了,印刷界几乎没有人相信能做出来。”回想起自主研制的历程,年逾八旬的王选夫人、北大计算机所教授陈堃銶头脑异常清晰,“之所以成功,就是王选自己说的四句话:选准目标,狂热探索,依靠团队,锲而不舍。”

从最开始租赁四平方米柜台卖VCD,到如今变为电商领军企业,过去20年,京东集团董事局主席兼CEO刘强东的命运发生了翻天覆地的变化。

“坚持是一个成功创业者必不可少的基本素质。我碰到的很多企业家、创业者都是以奋斗为乐。如果每天没有努力,我这一天会过得不太踏实。”刘强东说。

从科研院所内走出的企业家,到从海外留学归来创业的企业家,再到伴随移动互联网、人工智能浪潮创业的技术人员、企业高管和大学生,40年来,中关村这片土地孕育了一代代创业者、企业家。

从柳传志的“拼”劲,到雷军的“小米加步枪”,从王选的“狂热探索”,到刘强东的“以奋斗为乐”,一种精神贯穿中关村改革发展的40年。

正是凭着这种精神,40年间,中关村旧貌换新颜:2017年,中关村规模以上企业总收入超过5万亿元人民币,全年共获专利授权4.3万余件。

“作为试验田和我国最早的自主创新示范区,中关村用事实证明了‘知识+科技+产业是一条发展之路,是‘创新自信的最佳诠释。”北京大学博士生导师董小英说。

“中关村更多是一个政策园区的概念”

40年来,一系列改革在中关村率先突破,创新创业形成“涌泉”现象

“当初的体制设计,决定了中关村虽然现在有一区十六园,却不只是一个物理园区的概念,更多是一个政策园区的概念。”64岁的时代集团公司总裁王小兰,是中关村最早下海的企业家之一,见证和参与了中关村的成长。

改革开放40年来,党中央、国务院高度重视中关村的发展。

1988年5月,国务院批准成立北京市新技术产业开发试验区。

1999年6月,国务院批复要求加快建设中关村科技园区。

2009年3月,国务院批复建设中关村国家自主创新示范区,要求把中关村建设成为具有全球影响力的科技创新中心。

2012年10月,国务院批复同意调整中关村国家自主创新示范区空间规模和布局,示范区面积增加到488平方公里……

“中关村走过的每一步,都承载着国家战略的强劲支持,打上了国家战略的‘符号。”北京市海淀区委书记于军说。

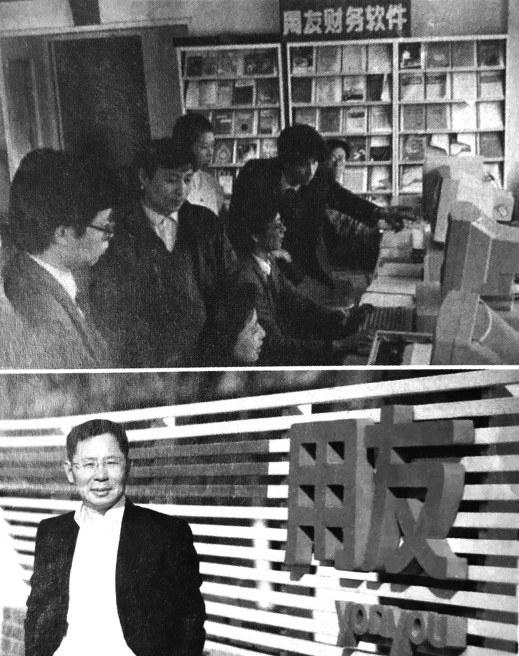

用友是中关村第一个拿到私营高新技术企业牌照的企业,编号“SY0001”。

“那天,我从当时所在机关的办公室溜出来,跑到北展剧场参加北京市新技术产业开发试验区成立大会,现场公布的十多条政策,让我再也坐不住了。”回想30年前,用友网络董事长兼CEO王文京至今有点激动。

从创业时两个人的软件服务社,到30年后的1.5万人,用友正从管理软件公司向为企业“赋能”的知名云服务企业迈进。

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视创新驱动发展战略,提出了“创新是引领发展的第一动力”等一系列重要论断。

2013年9月30日,中共中央政治局把集体学习的“课堂”搬到了中关村。

2014年2月,“科技创新中心”被确定为北京新的城市战略定位之一。

2016年9月,国务院印发《北京加强全国科技创新中心建设总体方案》,提出要发挥中关村国家自主创新示范区的主要载体作用。

从先行先试的“试验田”,到改革发展的“先行者”,从全国科技创新中心的“主要载体”,到构建京津冀协同创新共同体的“主力军”,中关村在创新变革中奋勇向前。

率先开展科技成果“三权”、股权激励、科研经费管理、高新技术企业认定等重大试点;推动出台“京校十条”“京科九条”等政策;建设中关村国家科技金融创新中心;开展中关村现代服务业试点……党的十八大以来,中关村不断发挥改革试验田作用,深化供给侧结构性改革。

97家创新型孵化器、29家大学科技园、26家特色产业孵化平台……一个多层次的创业服务体系在中关村形成。

超过500家产业联盟、协会商会、民办非企业社会组织活跃在中关村,“小政府、大社会”的创新治理格局正在形成。

针对外国人申办永久居留证审批环节多等问题,中关村会同有关部门推出外籍高层次人才“绿卡直通车”等全国首创的出入境政策。中关村外国人永久居留服务大厅落地海淀,截至2017年底,该大厅已办理涉及这一政策的申请近2500人,353人获得永久居留许可。

如今,中关村已有近万名外籍人才和3万多名海归汇聚。

人才、技术、资本,中关村已形成新“三驾马车”,为经济发展注入源源不断的動力。2017年,中关村新设立科技型企业近3万家,日均新设立约80家。

“中关村现在的创新生态就像一个‘涌泉。”中关村上市公司协会会长尹卫东说,独特的创新创业生态系统,提升了中关村的核心竞争力,全球创新引领作用已开始显现。

高科技带来高附加值:“高精尖”产业在中关村经济总量中的占比稳定在七成以上。

上市公司是一扇窗口。报告显示,2017年上半年,中关村上市公司净利润达到1471亿元,首次突破千亿元大关;研发投入连续多年大幅上涨,近三成企业达国际领先水平。

(胡世明荐自《时代邮刊》)