食色鲁滨孙

王晓雄

食

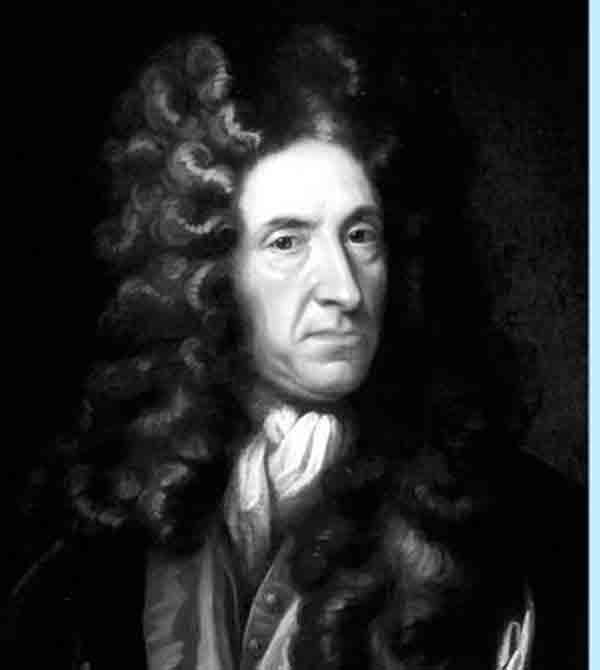

三百多年前,苏格兰水手塞尔扣克被放逐于一个荒岛,独自一人在岛上待了四年的光景。四年里,塞尔扣克的吃食倒也不差,有海蟹、淡菜、蛤蜊、大龙虾,再往后,又寻得野菜、大鳖、鸟蛋、山羊、海狮等等。数年后,或许是借了塞尔扣克的事迹,笛福创造出了约克水手鲁滨孙·克鲁索的荒岛生涯。鲁滨孙的小岛要比塞尔扣克的瘠薄些,他吃飞禽、山羊的肉,还晒鱼干,但味道不怎么样。塞尔扣克上岛不久就找着了大鳖吃,鲁滨孙则是过了好些时日,才偶然发现鳖的。这鳖的美味,连缀出了一系列的事故。

据鲁滨孙的日记记载,六月十六日,他第一次在岛上发现了大鳖。次日,他把大鳖烹煮,从中挖出六十个蛋,他发觉鳖肉鲜美无比,并感叹是他平生尝到的最香最美的肉类,因为自踏上荒岛,他还从未吃到如此绝好之物!在此,鲁滨孙对于鳖肉的赞叹和兴奋似乎有些过度了。紧接着,十八日,整天下雨,他没有出门,觉得身体有些发寒;十九日,身子打战,感觉天冷难禁,彻底病重了。后来我们知道他是得了疟疾。如何解决这发热的病痛呢?其中一个办法是烟酒治疗。鲁滨孙先取一片烟叶在嘴里嚼,顿时便觉头晕。因烟叶还是半青的,味道很凶,而他又没有吃烟的习惯。随后,他再将烟叶放在甘蔗酒里浸渍,另拿一些烟叶在炭盆里烧,尽可能忍受烟熏的味道和热气,只要不窒息就闻下去。最后做完了祷告,鲁滨孙喝下浸了烟叶的甘蔗酒,烟酒互相作用,变得又冲又刺,睡下时,觉得酒力上头,难受得很。烟酒的味道和鲁滨孙隐隐的牢骚,与方才食用鳖肉的惊叹对举,好似在提醒读者两者间食欲上的联系。

待病愈之后,鲁滨孙就小心多了。一次他沿路探索,小溪和草地均已到尽头,但树木浓密,树上结有茂盛的葡萄,这意外的发现使他非常高兴。但随即他讲述道:“经验警告我不能贪吃,我记得,在伯爾伯里上岸时,几个在那儿当奴隶的英国人因葡萄吃得太多,害痢疾和热病死了。”(热病又出现了!)而对于侵入庄稼地的贪吃的鸟类,他毫不留情地打死吊起,以儆效尤。此后对于自己的食欲,他表白道:“我已经够用够吃,还贪图别的什么呢?若猎获物太多,吃不了就得让狗或虫豸去吃;若粮食收获太多,吃不了就会发霉。”这番话倒像是针对自己的疟疾说的。远古时代,也许人们发现食用某些水生生物易引发热病,故而有了一些吃食上的禁诫。而热病,作为小说家惯会征用的叙述关窍,或指代个体欲望和社会的不相容,或指代一种不良情绪的侵袭,包法利夫人、黛西·米勒都是此病的病患代表。鲁滨孙病这么一遭,恐怕既是不可容的欲望,也是一种不良情绪作祟。笛福行文下笔,泼洒时泼洒,吝惜处又极度吝惜,比如在描摹事物上,对第二性质—声音、色彩、味道的体现就不甚注意,于是鲁滨孙大呼鳖肉好吃不仅反常,也有悖于信仰。多日里寡淡食物催逼出的旺盛食欲,立马外露,显现出有害的病症。既然是因美味而起,就拿最难吃难闻的东西来救,烟酒正是一种反食欲的疗法。

十八世纪初期的小说作者还未开发出对细节的执着,然而一旦笛福开始将目光打量到食物细节,那事情就要不妙了。罗克珊娜做寡妇的时候,穷困潦倒,近一年没吃过好东西。而她的房东与她关系渐渐变得暧昧,一日房东让她的女仆艾米去买些肉。笛福详细写了艾米的买肉过程:她挑了一大块小牛腿和一块烤牛排,直接让卖肉的人到家里来,让房东来选,房东把两样都买下,表示多的可以留待下次吃。餐时,两人越发情热,罗克珊娜饱餐一顿,感叹自己好久没吃过这样一大块牛腿了,还被房东要求喝了三四杯葡萄酒。这种感叹和鲁滨孙的并无二致,里面藏着危险。罗克珊娜的饮食和性欲纠葛在一起,吃喝的同时也放松了自己性道德上的约束,成了房东的情人,也堕入她自己所说的罪恶。在《杰克上校》中,杰克遇到他的第三位妻子时,笛福亦作了同样具体的饮食描写。为了慷慨而又不致浪费地招待对方,杰克在条件允许的情况下采购了食品,包括一对鹧鸪,一盘上好的炖牡蛎,以及一条牛舌和一块火腿。他们当然没有吃完这些东西,但笛福对食物如此铺排书写,隐隐存了一丝危险。果然,两人过了六年的幸福生活后,杰克发现,妻子变得冷淡和病态。她不幸地开始酗酒,从涓滴细流发展到时刻不停地豪饮;而酒水就是魔鬼,把杰克美丽、谦逊的妻子变成了一头肿胀的野兽,一个酒精的奴隶。

我们有理由相信,笛福的食物书写并非不求意义的“废笔”,而是存在着某种倾向。他曾经厌恶地描述过英国人的饮食,并认为这些习惯使得英国人更容易感染疾病:“这真是我们腌臜的食欲所养成的最不可理喻的习惯—无节制地吃,简直像吃生肉,就跟那些生吃马肉的鞑靼人毫无区别。”基督教传统有控制饮食的要求,尽量将之节制在维持生命的限度,拒绝诸如甜食、肉食等奢侈的食物,并减少食物的香气和味道,“以近乎苦行的方式,证明其对肉的诱惑的抵抗”。笛福无论在文体还是在故事上都遵循这一要求,甚至更甚。因为清教徒在继承这些的同时,更加强调理性和克制;他们不重浮华表现,也厌恶一切的社交聚会和宴饮,他们希望周遭的事物有序且严肃,杜绝一切逾矩的迹象。若有逾矩,就如鲁滨孙、罗克珊娜那般以病痛、堕落加以惩罚,几近于道德上的恫吓,这也是笛福进行虚构创作的出发点或明面上的目的。但是笛福下笔,总有道德之光照不到的幽暗之处。

如果他斥责鞑靼人生吃马肉,那他笔下的食人生番则要过分得多。那群野人吃完人肉后,抛得人骨、脏器到处都是。鲁滨孙见到一地狼藉,先呕吐了一番。这群生番是笛福食欲书写的极致,食与被食,都一同被降为不洁、速朽的食物。然而,鲁滨孙的同业辛格顿船长被流放到荒岛的时候,主人告诉他,他很难在岛上活得长久,因为岛上有食人生番,辛格顿听罢毫不畏惧,笑道,如果说那些土著是食人生番,那么他相信,只要是他能找到他们,那多半是他吃了他们,而不是他们吃他。鲁滨孙的话没有说得这么明白,他虽则怕这些野人怕得要命,但荒岛寂寞的时候,却又很想来一个野人投奔他。梦里送来了一个星期五后,他小心地训诫他不可吃人,星期五也从了。但是这极致的食欲—食人的因子铺在荒岛另一面的滩地上,铺在笛福食欲控制的书写底层,是一片幽暗的意识。有学者提到,鲁滨孙看到食人后的呕吐,唤起的未必不是欧洲人自身食人的记忆。在欧洲历史上,饥饿食人、医药食人一直是一个传统。因此辛格顿的一番话是戏言,也是无意识的真情吐露;从很早的世代起,食人这极致的食欲就潜藏于人们的意识,从未真正驱散。鲁滨孙厌恶野人的同时,也不时地窥探着那群野人,窥探着那一片幽暗的意识,仿佛这意识是从他自己心灵里生出来的。

色

塞尔扣克的四年荒岛生涯比较寂寞,无人为伴;作家戴安娜·苏海米(Diana Souhami)推测他在岛上以羊为妇,结果这事成了学界众所周知的秘辛,不时地被人提起。相较而言,鲁滨孙的性事就简单许多,几近于无。乔伊斯给鲁滨孙下的判词是“性冷淡”,他的岛屿也因而成了“无性”(asexual)之所。

贪食鳖肉,生了疟疾之后,鲁滨孙做了一个梦。梦中有一人驾着乌云自天而降,浑身的火光,状貌吓人,难以形容。那人手里持着长矛,作势就要杀他。照笛福的幽灵观念来看,这梦多半是善天使以感应的方式来给鲁滨孙以警告,要他痛改前非,不再执迷。至于要改的前非是执意出海,还是过度的食欲都可商量,总归这是来自天上的旨意。但是按照精神分析的观点,这梦又可作向下的解释。约翰·马丁(John Martin)直言长矛就是一种极度危险的阳具象征,其中存在着一种父子间的紧张关系;这象征不仅指向父,也指向自身,以及自身的性恐惧。这梦紧随食欲而来,也将食欲和色欲划归一处,在鲁滨孙意识散乱之时,浮显出几笔对欲望的焦虑和控制。

在《鲁滨孙飘流续记》中,英国商人建议鲁滨孙一起去中国做买卖:“这整一个世界都在不停地运动,一圈又一圈地转着;上帝所造出的万物,不论是天体,还是凡尘的肉身,都忙碌而勤勉,我们为何要整天闲散,虚度时日呢?世上不该有雄蜂(懒汉),应只有忙人,我们为什么要做那些雄蜂(懒汉)呢?”鲁滨孙很赞赏这商人的精神和建议,不久还真搞到一条合意的船,出发了。商人的措辞很有意思,不应做雄蜂(drones),而要做忙人,这“不停地运动,一圈又一圈地转着”的忙人岂不正是工蜂?无论在何种语境下,工蜂都是勤勉、完美的代名词,但这勤勉、完美是以性的缺失为代价的,它们性发育不完全,无法生殖;而雄蜂是懒怠逸樂的花花公子,它们生存的唯一目的是性,生殖延续,一旦失去价值即被扫地出门。以此来看,鲁滨孙的中产生活和出海冒险就是雄蜂式存在和工蜂式存在的两个具体项,他一生的浮沉都在于这两项的抉择,当然大部分时间里他都处于工蜂状态,摒弃色欲。从荒岛和海洋回归陆地时,鲁滨孙重回家庭或隐退生活,拾起雄蜂式的逸乐。但这两者都不完全:工蜂无生殖力,存在着性缺失;雄蜂虽则有生殖力,但它先天不足,由未受精卵发育而来,存在着本质的缺失。这也指示出鲁滨孙的两条道路都存在缺憾:勤勉出海,一味艰苦,过于自持;中产生活,耽于逸乐,毫无自持。

但显然,笛福的态度是宁可过于自持,也不可耽于逸乐。在笛福这样的道德家熏染下,后世读者想象中的十八世纪英国,大多是一副谨严、庄重的风貌。但一六六○年左右,道德清教主义对英国社会的影响有所崩解,色欲渐渐得到释放,因此十八世纪可算是英国社会的性解放阶段。像笛福所作的《夫妻淫荡》(Conjugal Lewdness)这样的道德书,按劳伦斯·斯通的说法,属于当时文化的一股反潮流。当然《夫妻淫荡》无疑是严肃的劝世作品,试图扭转世人“滥用”婚姻的恶劣行径;然而该作讨论的种种婚姻与性问题,诸如婚前性行为、孕期性行为、信期性行为等等,就和该作的题名一样,不得不说里面是有着笛福的一些营销意图的。一方面是严肃的道德劝说,一方面是刺激性的读者招徕,最后落实到读者的阅读和接受时,是呈现为成功的道德晓谕呢,还是沦为秘密的性事大观?都很难说。这也是笛福写作的一贯品质。《摩尔·弗兰德斯》和《罗克珊娜》本也是以道德书的形制创作的,女主人公反省自身的色欲每每痛哭流涕,悔不当初,但是小说述及她们的性事时,很有窥淫、暴露癖的叙述效果。欲望、恶行的叙述能量过于强大,拉拽得读者只得乖乖顺从。等到叙述的热力褪去,主人公和读者都精疲力竭,事后的道德补叙总是显得疲软,甚至多余。如果说在《夫妻淫荡》里,道德力量占据着一本正经的主座,窥淫效果还可算是意外的结果的话,那么在笛福的两部女性小说中,色欲、恶行的力量已经冲撞了道德疆域,搞出了一地的狼藉。李欧·亚邑斯(Leo Abse)认为这些小说实际上是纵欲的,没有禁制,没有戒律,没有边界,也没有疆域,其中堕落者为王、为救主,小说狂乱地召唤出一个同质化的世界,这是一个酒神般的世界,也是魔鬼之地。

鲁滨孙初次上岛,休息了一晚后,控制木筏去船上搬运东西。小说如此描写道:“果然不出我所料,前边出现了一个小港口,一股强劲的潮水正往里面涌。”鲁滨孙控制着木筏,忽然一头搁在浅沙,一头飘荡在水中,几乎要将货物全摔进水里了。他使尽全身力气稳住,待潮水涨高时,他发现自己身处小河的“入口”处,“两边都是陆地,中有一股强劲的潮水奔流”。他用桨抵住河底,将木筏“直接刺入”小湾,保护货物不落入水里,然后等“潮水退去”,把他的木筏和货物平平安安地留在岸上。杰弗里·西尔(Geoffrey Sill)坚称鲁滨孙在岛上最初的二十四个小时里经历了欣喜、恐惧和性释放的过程,而以上所述就是一段性经验的现实主义描写。持此看法者不止西尔一家,仔细考察笛福的用词,似也可证明西尔的联想。有趣的是,以乘筏出海喻色欲并非毫无来由,学界论者就常将鲁滨孙被大海吞噬的恐惧和性恐惧进行类比;方才鲁滨孙乘筏的过程中,也重提了对船只失事的恐惧,而色欲与出海的相同点即在于欢喜与恐惧并存。倘若这一类比成立,那么在鲁滨孙的故事中,色欲并非被隐藏,而是被转嫁到鲁滨孙与大海的关系上。鲁滨孙的出海渴望,就不必再向上的神圣处寻找缘由,而是向下,从人/海间的色欲关系进行理解。在《鲁滨孙飘流续记》开头,鲁滨孙处于雄蜂式的生活,有妻在旁,逸乐安适,当他的妻子去世,这种逸乐就要转换为与大海的联姻关系;他勤勤恳恳地出海,既渴望又恐惧,而乘筏取货一节便是他一生海事的缩影。他实则明了自己的最终归宿,就是坠入大海,这恐惧的渴望令人想起他对食人族的暗暗窥视,极致的食欲和极致的色欲一样,都深藏于鲁滨孙的幽暗意识:他等待食人的同时,也等待葬身大海。极致的食欲将食者和被食者一同降为食物,自我肢解,肢解之后,把自我融入与他者形成的闭环之中,将整个人类文明沉降到地底深处;极致的色欲则是葬身大海,那一刹那既是诞生,也是灭亡,是联通生死,与整个世界相融的路径。

在此種强大的向下、向地球深处、向人体深处的运动中,整个世界,无论是整体还是细节,都集中到地球和人体的下部,可谓神圣、崇高事物的一种背反,类似于巴赫金所说的“降格”。米歇尔·图尼埃挖掘了《鲁滨孙飘流记》中存在的这条伏线,他改用与大地交合的方式,让鲁滨孙成功地向下沉降,与自然合一。十九世纪的罗逖以更为残酷,也更为壮美的方式讲述了鲁滨孙所未被说出的命运。《冰岛渔夫》中,渔夫尧恩深爱瑰丽的大海,他预言大海才是自己的最终归宿;他与小姐歌忒相恋,但歌忒知道,他永远都不会属于她,她怎能同海来争他呢?尧恩最后的归宿自然是坠海,罗逖以如此雄奇的场面收束:在冰岛的洋上,尧恩举行了他与海的婚礼;那新妇—海以可怕的声响盖住人们的叫喊;尧恩记起了他的肉的妻子歌忒,便抗拒着;待到精疲力竭,他深沉地大叫,张开双臂迎接他的新妻,那海。

也许鲁滨孙在妻子去世后,也是蒙了一样的召唤,要沉入那最纯粹的狂喜和混乱。鲁滨孙的这一隐秘渴望,可能是后世海员小说中稳固存在的海之向心力的原始范本;或许在一次次的海上危难中,鲁滨孙的精神早已一次次地坠海,最后归隐田园的不过是一个枯槁的肉身。

参考书目:

Daniel Defoe, Colonel Jack, Oxford: Oxford University Press, 1989;

John Martin, Beyond Belief: The Real Life of Daniel Defoe, Pembroke Dock, Pembrokeshire: Accent Press, 2006;

Daniel Defoe, Conjugal Lewdness: or Matrimonial Whoredom, London: T. Warner, 1727;

Leo Abse, The Bi-Sexuality of Daniel Defoe: A Psychoanalytic Survey of the Man and His Works, London: Karnac Books, 2006;

Geoffrey Sill, The Cure of the Passions and the Origins of the English Novel, New York: Cambridge University Press, 2001.