大学生心理资本与可就业能力的关系

——职业探索的中介作用

胡艳华,曹雪梅,井 影

(石家庄学院 教育学院,河北 石家庄 050035)

0 引言

大学生就业是我国一项非常重要的社会问题,既关系着国家的经济发展和社会稳定,也影响着高等教育的健康发展和人才强国战略的实施[1].大学生的可就业能力是大学生就业的核心内容[2],备受研究者关注.大学生可就业能力既是高校办学质量、办学水平和办学效益的直接体现,又是社会选择人才、评估教学的重要参数[3].于海波等[2]针对我国大学生的现状和特点,基于资源保存理论,整合输入视角的胜任特征、个性特征和社会资本特征,强调大学生的“就业潜能”,提出大学生可就业能力的概念,将其界定为大学生选择并获得就业所需要具备的能力、性格、愿望、社会资源等特征的综合,并建构了大学生可就业能力的八因素结构模型.当前社会的就业结构不断发生调整,就业形势复杂多变,就业市场也不断给大学生提出新的要求.提升大学生可就业能力既有助于其顺利毕业,也有助于个体和组织的未来发展[1].培养和提升大学生的可就业能力,关键是了解其影响因素,并探讨这些影响因素对大学生可就业能力的作用机制,从而进行有效干预.

已有实证研究表明,大学生心理资本对大学生的可就业能力具有显著的预测作用和良好的干预作用[4-8].心理资本是个体在成长和发展过程中表现出来的一种积极的心理状态,包括自我效能、乐观、韧性和希望[9].心理资本可以有效调节个体的心理和情绪,从而使个体能够以积极的状态应对外在环境的变化,为提升大学生的可就业能力提供了新的维度[10].心理资本除了直接影响大学生的可就业能力,也在通过其他中介因素间接影响大学生的可就业能力,如同伴支持等[5].

职业探索是指个体在探索动机的推动下,通过对环境和自我的探索,形成探索技能,明确职业生涯目标,并最终实现自我发展和整合的过程[11,12].可就业能力是大学生就业的资源基础,需要职业探索等其他就业资源的补充[2].职业探索过程中发展起来的技能和态度会帮助个体不断适应外部环境的变化和要求[13],大学生在对自我和环境的探索活动过程中,可以了解某些岗位的具体工作要求,避免对求职目标和期待产生偏差,从而明晰自己未来的职业发展方向,明确自己的优势和核心竞争力,并加以发展[14].实证研究表明,职业探索与个体的可就业能力之间关系密切,且可显著正向预测可就业能力[15].

同时,职业探索也可能是心理资本与可就业能力之间的中介变量之一.心理资本是一种积极的心理取向,可以影响个体的状态和行为[16],良好的心理资本会对大学生的职业探索行为有积极的调整和促进作用.职业探索不仅包括行为层面的活动,也包括探索态度和信念,在这一过程中需要对所遇到的情绪和压力等方面进行调整[17],有研究指出,在进行职业探索时,由于探索活动本身具有试探、不安和不确定性,大学生常常会表现出抑郁或焦虑的情绪[18].而心理资本作为一种重要的积极心理能力,能够促进个体能动性的发挥,在必要时调整或重新选择目标,对事情进行积极的归因,并促使个体从逆境和挫折中快速恢复,有助于个体在职业探索活动中明确目标,调整个体在职业探索活动中可能出现的消极情绪,进而推动个体积极开展职业探索活动.因此,具有高水平心理资本的个体,能够更多地产生职业探索行为,其可就业能力的水平就越高.

综上所述,本研究旨在综合考虑心理资本、职业探索和大学生可就业能力之间的关系,并假设职业探索在心理资本与可就业能力的关系中起中介作用,心理资本不仅直接影响大学生的可就业能力,还可以通过职业探索对其产生间接影响.

1 研究方法

1.1 研究对象

采用整群抽样法选取石家庄某高校482名大学生作为调查对象进行问卷调查,得到有效问卷450份,问卷有效率为93.36%.被试中男生164人,占总人数的36.44%,女生286人,占总人数的63.56%;大一学生163人,占总人数的36.22%,大二学生147人,占总人数的32.67%,大三学生140人,占总人数的31.11%;城镇生源学生125人,占总人数的27.78%,农村生源学生325人,占总人数的72.22%.

1.2 研究工具

1.2.1 积极心理资本量表

采用张阔等[19]编制的积极心理资本问卷.该量表包含乐观、韧性、自我效能和希望4个维度,共26条项目,问卷采用李克特式5级计分.本研究中各分量表的内部一致性系数在0.70~0.86之间,全量表的内部一致性系数为0.88.

1.2.2 职业探索量表

采用许存[20]修订的职业探索量表.该量表包括环境探索、自我探索、目的-系统探索和信息数量4个维度,共18条项目,问卷采用李克特式5级计分.本研究中各分量表的内部一致性系数在0.80~0.87之间,全量表的内部一致性系数为0.94.

1.2.3 可就业能力量表

采用于海波等[2]编制的可就业能力量表.该量表包括8个维度,分别为职业认同、人际关系、乐观开朗、问题解决、社会支持、学习能力、团队合作和网络差异,共36条项目,问卷采用李克特式5级计分.本研究中各分量表的内部一致性系数在0.71~0.82之间,全量表的内部一致性为0.93.

2 研究结果

2.1 共同方法偏差统计检验与控制

由于采用自陈式问卷收集数据容易产生共同方法偏差效应,因此在施测过程中,强调会对所收集的资料严格保密,且所得数据仅作为研究使用.统计分析中采用Harman单因素检验对所有题项的原始数据进行分析,发现17个因子特征值大于1,且第1个因子解释的变异量为27.93%,低于40%的临界标准,说明本研究的共同方法偏差效应不明显.

2.2 各研究变量的描述统计及相关矩阵

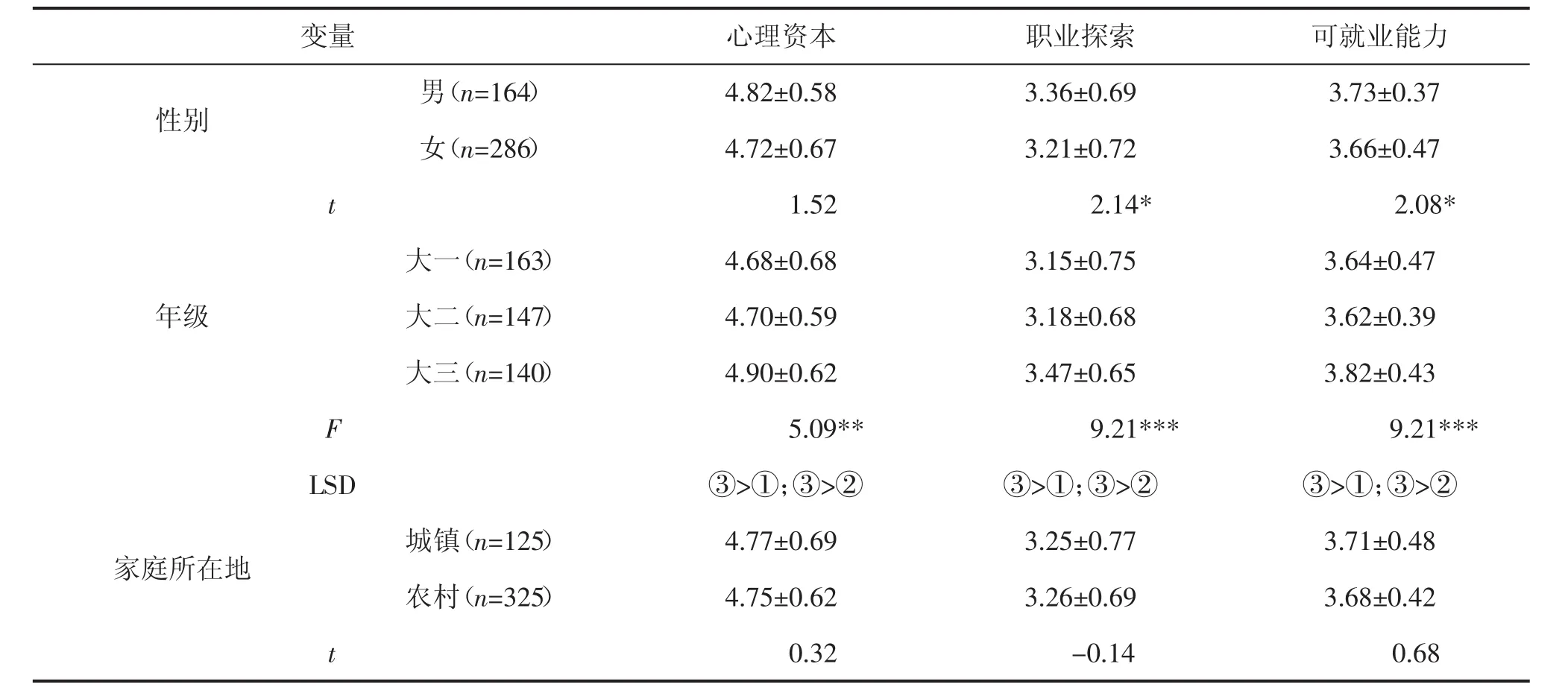

对各主要变量进行人口统计学因素的差异检验,具体结果如表1所示(其中:①代表大一,②代表大二,③代表大三),心理资本水平在性别上无显著差异,但是职业探索和可就业能力的得分在性别上有显著差异,男生在这两者上的得分均显著高于女生.心理资本、职业探索和可就业能力的得分在不同年级间有显著差异,事后检验(LSD)表明,大三学生在这3个主要变量上的得分分别显著高于大一和大二学生.

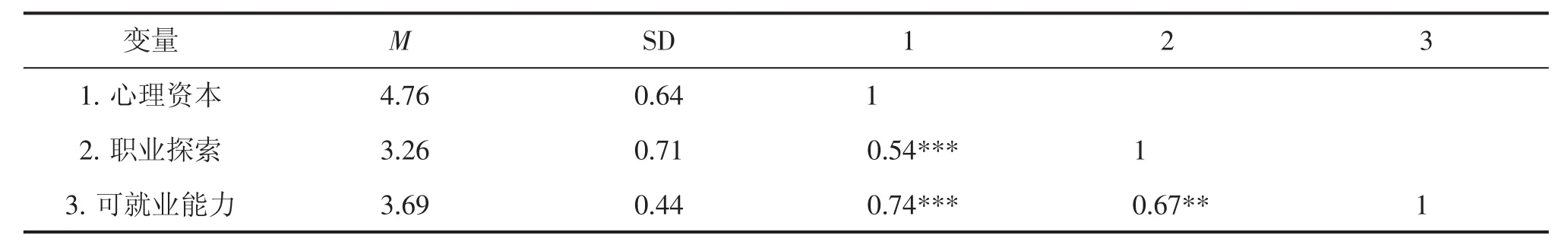

对心理资本、职业探索和可就业能力这3个主要研究变量及其相关关系进行描述分析,结果如表2所示.由表2可知,这三者之间存在显著的相关关系,且为两两之间显著相关.这为验证假设提供了基础.

表1 各变量的性别、专业、家庭所在地差异

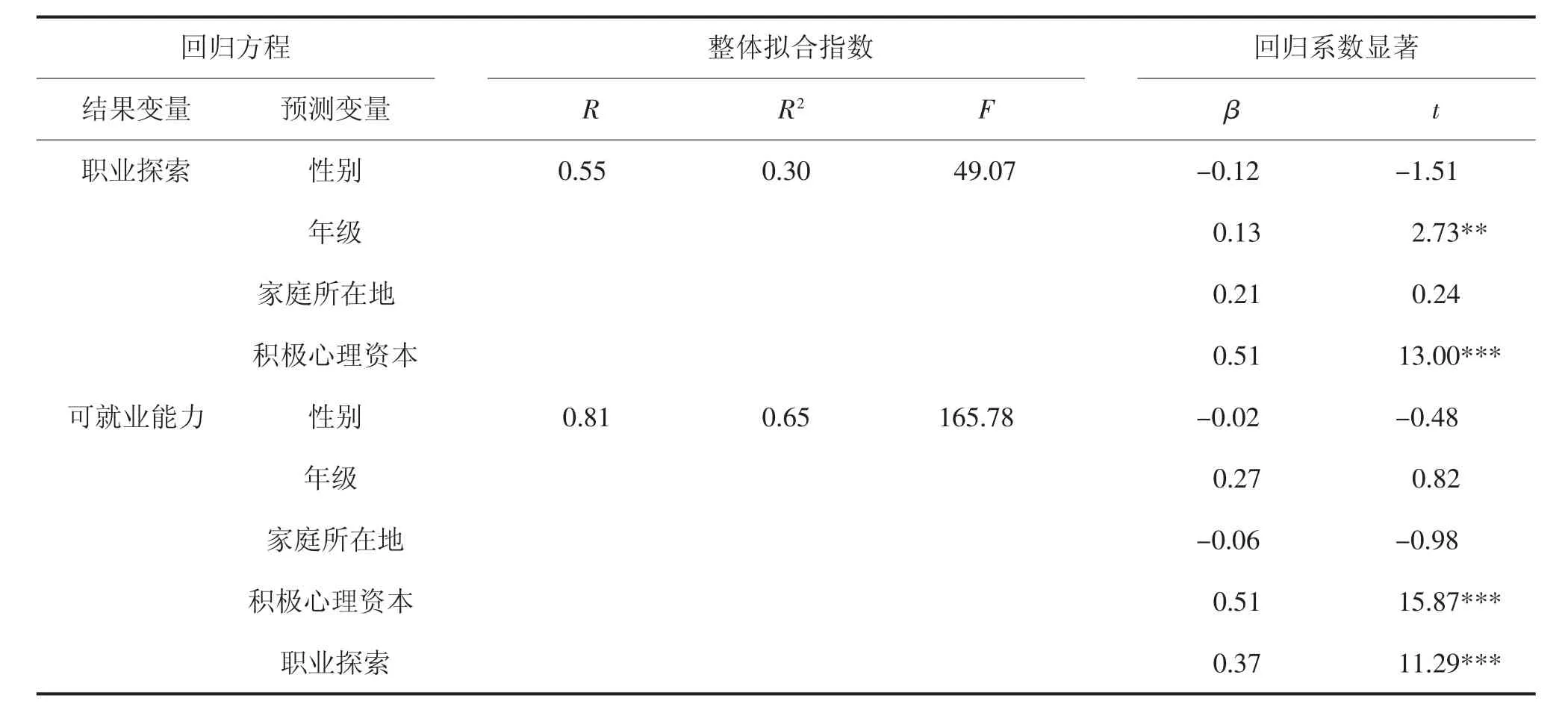

2.3 大学生积极心理资本、职业探索与可就业能力的模型验证分析

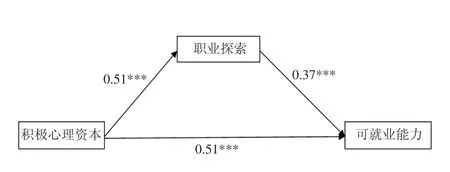

使用Hayes’PROCESS工具,在控制性别、年级和家庭所在地等人口统计学因素的条件下,分析大学生职业探索在积极心理资本与可就业能力关系中的中介作用,结果如表3所示.回归分析表明,心理资本显著正向预测职业探索(β=0.51,P<0.000);心理资本(β=0.51,P<0.000)和职业探索(β=0.37,P<0.000)分别显著正向预测可就业能力.

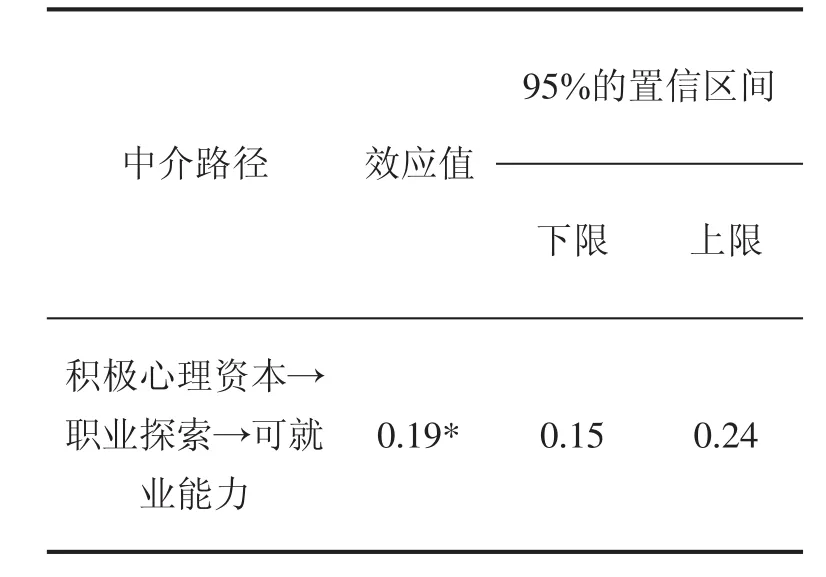

中介效应的分析结果(表4和图1)表明,大学生的积极心理资本对其可就业能力有显著的直接预测作用,同时,职业探索在积极心理资本和可就业能力之间也起着中介作用,中介效应值为0.19.具体如表4所示,其Bootstrap 95%置信区间不包含0值,表明这条间接效应均达到显著水平,中介效应占总效应的27.14%.

3 讨论

3.1 心理资本、职业探索与可就业能力在人口统计学因素上的差异分析

研究发现,不同年级的大学生心理资本得分有显著差异,事后检验分析可知大三学生在心理资本上的得分显著高于大一和大二学生.文献[7,21,22]的研究结果发现,年级因素对大学生心理资本会产生一定的影响,高年级大学生的心理资本优于低年级大学生.尽管大学生的主要心理表现会随着年级的变化而变化,但是大一和大二学生仍存在一定共同性,部分大学生容易在压力与外在不良诱惑之下迷失自我,产生焦虑、迷茫、自卑、抑郁等消极情绪[23],而大三学生经过两年时间的磨练,已经基本适应大学的学习与生活,对周围的环境更加熟悉,心理状态更为积极和稳定,因此心理资本的整体水平较好.

表2 各主要研究变量之间的相关分析

表3 模型中变量关系的回归分析

表4 职业探索的中介效应分析

图1 中介效应图

差异检验的结果还表明,大学生的职业探索在性别和年级因素上存在显著差异.一方面,研究发现男大学生的职业探索水平整体高于女大学生,这与刘丽[18]的研究结果一致.与男大学生相比,面对就业压力时女大学生可能有更多的心理负担,心理预期也更为消极,从而导致其整体探索行为上的减少[18],故而男生对职业生涯的态度较女生而言更为积极,职业探索的行为也较多.另一方面,研究还发现大三学生的职业探索水平整体高于大一和大二学生.有研究指出年龄是大学生职业探索的有效预测因素之一[24],刘丽[18]、刘皖沙[25]也发现高年级大学生的职业探索行为多于低年级大学生,这与本研究的结果基本一致.相对低年级大学生而言,高年级大学生的课程压力逐渐减少,课程实践较多,就业压力日益增加,因此大学生的职业探索行为也随之增多.

大学生的可就业能力在性别和年级因素上也存在显著差异.研究发现,男大学生的可就业能力的整体水平显著高于女大学生,这与以往的研究结果一致[4,7,26,27].这一结果可能与男女生的处事方式和个性差异有关[7],男大学生比女大学生更加注重能力的培养,且就业自信心显著高于女大学生[27].另一方面,本研究也发现大三大学生可就业能力整体优于大一和大二大学生,这与以往的研究结果较为一致[4,7,27].高年级大学生经过几年的学习锻炼,实践学习机会不断增多,相比低年级大学生而言,其学习能力、问题解决能力、团队合作能力等各方面均有所提升,对自身未来发展的方向更为明确,职业认同感增强,故而其可就业能力水平整体高于低年级大学生.

3.2 职业探索在心理资本与可就业能力关系中的中介作用分析

研究结果表明,心理资本可以显著正向预测大学生的可就业能力,也就是说心理资本对大学生的可就业能力有积极的促进作用,这一结果与以往的研究结果[4,7,28]一致.心理资本的概念源于积极心理学和积极组织行为的研究,其4个核心成分(自我效能、乐观、韧性和希望)都具有积极的倾向[19].心理资本是促进个人成长和绩效提升的重要心理资源,是影响个人竞争力的重要因素,也是影响大学生可就业能力的核心素质之一[29],因此大学生心理资本积累越丰富,其可就业能力就越强.

研究结果还发现,职业探索可以显著正向预测大学生的可就业能力,这一结果与张云龙等[15]的研究结果一致,表明职业探索对大学生可就业能力的提升也会产生积极的推动作用.职业探索是人类探索活动中的一种,其目的在于对个体职业目标的定位,是个体职业发展的重要阶段[13].大学生较多地开展与职业有关的探索活动,如实习、见习、兼职等活动,通过体验和反思,能够更为准确地了解自己的职业兴趣及优势,并明确自身尚需提高和完善何种职业技能,从而根据自身发展需求在学习和生活中有针对性地提升可就业能力.

进一步的分析表明,职业探索在心理资本与可就业能力的关系中起到了部分中介作用.具有高心理资本的大学生,更多地产生了职业探索行为,并更好地发展和提升自身的可就业能力.心理资本不仅是自我效能、希望、乐观和韧性这4种核心成分的简单拼合,而是以协同方式发挥作用,进而构成个体心理过程和个性中的积极倾向[30],有助于个体在活动中维持良好的心理能力与心理状态[31].高水平心理资本的个体对自己的职业探索活动的信心较足,并能够在职业探索中合理设定目标和期望,提升自身的问题解决能力,对遇到的挑战采取积极的态度,能够做出有效的积极归因,并依靠良好的韧性克服职业探索活动中遇到的挫折和困难,即心理资本越高的大学生,就越能够调动内在积极的心理资源,激发和促进自身的职业探索行为.

综上所述,职业探索在心理资本与大学生可就业能力之间起到了部分中介作用,也就是说心理资本一方面可以直接提升大学生可就业能力,另一方面可以通过促进大学生职业探索行为间接提升其可就业能力,本研究结果支持了研究假设.

4 结论

性别因素对大学生的职业探索和可就业能力有影响,年级因素对大学生心理资本、职业探索和可就业能力有影响;大学生心理资本、职业探索和可就业能力三者之间关系密切,心理资本和职业探索对大学生可就业能力有积极影响,且职业探索在大学生心理资本和可就业能力的关系中起部分中介作用.