纳粹德国的拉萨之梦

孙吉

纳粹的西藏魅影

为了赢得新一次战争的胜利,一种类似一战时期“中亚行动”的“西藏计划”以更为精细面貌,进入纳粹的视野,喜马拉雅山以北的西藏,再次不可避免地卷入了大国博弈的旋涡。与以往不同的是,这次计划的制订者,两个月前才完成了一次让英国人羡慕嫉妒的西藏之旅,他甚至在距离战争爆发前仅仅37天的7月25日,刚于英属印度的加尔各答喜马拉雅俱乐部完成了一次博得喝彩的演讲。

1939年9月的第一天,纳粹德国闪电进攻波兰,第二次世界大战爆发,3日,英德宣战。“要打败英国,必须攻击英国最致命的部位——印度。”德国政府驻土耳其大使弗兰兹·冯·巴本(Franzvon Von Papen)迅速向第三帝国的元首作出上述建議。

印度,大不列颠帝国皇冠上最璀璨的明珠,此刻正感受到一股前所未有的压迫。

纳粹德国来势汹汹:经过二十年的高速发展,德国的综合国力正处于鼎盛时期,他们不断用各种手段输出第三帝国的理念,武力扩张第三帝国的疆域。

为了赢得新一次战争的胜利,一种类似一战时期“中亚行动”的“西藏计划”以更为精细面貌,进入纳粹的视野,喜马拉雅山以北的西藏,再次不可避免地卷入了大国博弈的旋涡。

与以往不同的是,这次计划的制订者,两个月前才完成了一次让英国人羡慕嫉妒的西藏之旅,他甚至在距离战争爆发前仅仅37天的7月25日,刚于英属印度的加尔各答喜马拉雅俱乐部,完成了一次博得喝彩的演讲。

恩斯特·舍费尔(Ernest Schfer),“西藏计划”的制订者,向当时的德国外交部长约阿希姆·冯·里宾特洛甫 (Joachim Von Ribbentrop)和纳粹党卫军首领海因里希·希姆莱 (Heinrich Himmler)建议:以“阿拉伯的劳伦斯”精神,向亚洲腹地派出精干的德国党卫军官兵,并携带大量金钱与军事物资进入西藏,煽动当地人攻击英国在藏据点以及英印边界部队,以造成混乱,进而牵制英军,使其不能专注于欧洲战场。

作为1938——1939年纳粹德国“西藏科学考察队”的核心人物,舍费尔精心设计了两条入藏路线:一条经阿拉木图与哈密进入西藏,一条经喀什、和田到拉萨——两条线路都需事先经过苏联的允许。德国显然是听从了这位“西藏权威”的建议,里宾特洛甫派出代表彼得·克莱斯特 (Peter Kleist)与苏联进行谈判,让人意想不到的是,1940年12月,签署了《苏德互不侵犯条约》的苏联竟同意了德国人的要求。

德国人的计划差点成功,倘若不是苏德战争爆发,这可能是20世纪上半叶,西藏离被卷入世界性武装冲突最近的一次。

舍费尔野心勃勃的“西藏计划”最终成为泡影,作为一个身份复杂的时代人物,舍费尔率领纳粹德国“科学考察队”完成了跨越1938年和1939年的西藏腹地之行,而考察的多重性以及尚未完全公开的资料,又让这趟旅程成为让世人不断揣测的传奇故事。

纳粹德国的心结与梦境

西藏是德国的心结与梦境,尽管从未有德国人到达过西藏的拉萨,但正如康德所言,不少德国人早在精神和情感上与这片遥远的高原建立起心理联系,从摩拉维亚教派的传教士和早期探险家开始,西藏高原是奉道者的修炼所,也是冒险家的成名地……他们都做着瑰丽的“拉萨之梦”——一个西方探险者共同追逐又相互竞争的梦。

“关于亚洲的西藏,更精确的知识会是更重要的知识之一。通过这种知识,我们会获得所有历史的钥匙。这是最高的陆地,也可能比任何别的陆地都更早地有人居住,甚至可能是一切文化和科学的发源地……亚伯拉罕就住在印度斯坦边界 …… 我要说的是,人类的艺术和科学的这样一个发祥地,很值得花费力气做出更为仔细的研究。”18世纪的哲学家康德曾如此沉迷于西藏,他在著作《自然地理学》中将人类文明起源的至上荣誉,给予了自己从未涉足的亚洲内陆高原。在殖民主义的全球化时代,这种来自大学者的“真理之言”,简直就成了最好的行动指南之一。崛起的西方世界一方面继续在势力所及之处大肆殖民扩张,一方面相互之间又展开全方位的激烈竞争。

竞争超越了海外属地、世界贸易、军事力量等能带来显著获益的部分,那种关乎话语和权益的争夺战同样激烈,国际性的探险与科考——同样让西方列强们兴趣盎然,你追我赶。消灭“空白之地”与丰富博物馆藏品亦显得十分重要。

几起几落的德国人试图重新回到舞台的中心,而納粹德国——这个人类历史上罕见的宣扬种族优越性的第三帝国——从一开始就试图为这股本已沾染了“文明优劣论”的西方殖民浪潮,嵌入更多民族主义和国家主义的需求。

西藏是德国的心结与梦境,尽管从未有德国人到达过西藏的中心——拉萨,但正如康德所言,不少德国人早在精神和情感上与这片遥远的高原建立起心理联系,从摩拉维亚教派的传教士和早期探险家开始,西藏高原是奉道者的修炼所,也是冒险家的成名地……他们都做着瑰丽的“拉萨之梦”——一个西方探险者共同追逐又相互竞争的梦。

所以当纳粹学者恩斯特·舍费尔(Ernest Schfer)向时任纳粹党卫军领导人海因里希·希姆莱 (Heinrich Himmler)提出前所未有的西藏核心地带考察计划时候,这个试图将党卫军打造成纳粹精英力量的掌权者,表现出异常积极的兴趣。

近乎偏执的希姆莱期望藉由德国人实现长久以来的“拉萨之梦”,来提升党卫军乃至整个德国的国家声誉,又希望通过这次考察,让自己一手创建的德意志祖先遗产研究会(Die Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe e.V.)获得无与伦比的影响力和新动力。1935年,希姆莱建立了这个隶属于党卫军的组织,尽管号称科学协会,但其实弥漫着浓郁的日耳曼情结与神秘主义倾向。研究会网罗了一批学者,除了进行历史研究和遗迹考古之外,还对当时一些热门但空洞的神秘主义课题投入大量精力,比如亚特兰蒂斯传说、雅利安人种起源、世界冰理论等,而所有这一切的目的,都指向去论证日耳曼人文明和种族优越的合理性,以及新日耳曼的精神和信仰,使它在世界观上更具合法性。

恩斯特·舍费尔正是希姆莱招募到麾下的重要学者。1910年出生的舍费尔,曾经两次中断了在动物学和地质学领域的大学学习。1930年至1932年以及1934年至1937年间,舍费尔参加美国人布鲁克·多兰(Brook Dolan)组织的中国西南地区和青藏东部地区的考察,在22岁时就当选为考察资助方——费城自然科学学会(Academy of Natural Sciences in Philadelphia)的终身会员,而作为赴青藏考察队中的动物学研究人士,他选择了当时一个异乎寻常的新鲜领域作为自己的博士论文:关于西藏的鸟类生活——由此在27岁便获得学位。

虽然舍费尔的两次考察都未能深入西藏腹地,但作为德国人参与涉藏考察的重要事件,纳粹党卫军头目希姆莱很早就注意到他。1934年,他招募舍费尔加入了党卫军,并随即开始运用其涉藏考察所获得的名誉为纳粹大肆宣传。

舍费尔出版的有关西藏的作品同样让希姆莱着迷,特别是其中的轮回价值观,这使他相信业和转世的说法,进而认为历史是循环的。希姆莱试图将自己这种西藏兴趣,神秘主义倾向以及纳粹第三帝国的国家荣誉结合在一起,与此同时,舍费尔正不断寻找着机会去实现长久渴望的“拉萨之梦”。

1936年6月,希姆莱召见舍费尔,他随即表明自己想带领一个考察队去往西藏本土的计划。舍费尔在计划中强调:经过数个世纪的地理大探索,西方人已经探查出世界的总体面貌,但南美高原和中亚内陆的一部分,仍然是一个迷雾重重的“空白之地”,西藏,正是这样一个巨大而封闭的区域,与此同时,“科学作为强大的德意志民族的体现,应该消除地图上最后的空白点 ”,理应由德国人组成一支科学考察队全面考察西藏的核心地区。

舍费尔能言善辩,希姆莱立即表示将对这个考察计划鼎力支持,并允诺成为考察的赞助者和“庇护者”。

德意志祖先遗产研究会从一开始就直接介入尚未成行的西藏之行当中,按照舍费尔的设想,考察是对西藏进行综合性的科学研究并希望以此为德国赢得学术声誉,然而对于纳粹党人希姆莱而言,进入西藏行动的重要目的是“通过测量、特征研究、摄影和制模,研究当代(西藏地区)的人种学关系,尤其要收集与雅利安人种在这一地区的来源、意义和发展有关的材料。”——这源于希姆莱和他的人类学顾问们信奉的一个神秘学理论:即西藏是亚特兰蒂斯雅利安原始民族的避难地,那里保存着雅利安种族的原始秘密。不仅如此,他还试图将“世界冰理论”嵌入考察队的指导思想——这种带着轻率而荒谬猜想的宇宙起源与文明轮回理论被希姆莱竭力推崇。

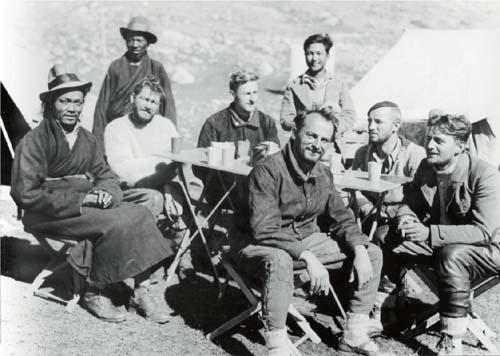

希姆莱和他领导的德意志祖先遗产研究会竭力从政治的、秘密的和伪科学的立场来影响和定义这个项目,一份1937年的备忘录显示,研究会要求考察队成员除了地理学家、人类学家、地质学家、植物学家之外,还必须包括世界冰理论代表和史前学家。但舍费尔在操作中排除了希姆莱想让研究会全权领导和组织整个考察的设想,他本人对神秘主义和纳粹人种学,以及所谓的“世界冰理论”并无兴趣。因此在队伍的组建上,他排斥了希姆莱试图让爱迪穆迪·克斯(Edmund Kiss)——一个霍碧格(Horbiger)“世界冰理论”信徒的加入。最终的人选确定由5名成员组成:哺乳动物学家和鸟类学家恩斯特·舍费尔;昆虫学家恩斯特·克劳斯(Ernst Krause),同时也是摄影师和摄像师;地球物理学者卡尔·维纳特(Karl Wienert);后勤和运输经理爱德姆迪·格尔(Edmund Geer);以及人类学家布鲁诺·比格(Bruno Beger)。

舍费尔西藏考察队围绕动植物、地质学等自然科学领域展开,考察队中的人类学家贝格尔制订的研究计划包括研究印欧人种是否起源于中亚。在考察队伍中,他的任务是配合希姆莱的意愿,是试图在西藏人身上寻找雅利安人元素的纳粹种族人类学的队员,他抱怨舍费尔的考察计划并没有太多关于西藏人种学研究的内容。

由于舍费尔与希姆莱及“德意志祖先遗产研究会”的分歧,1938年1月,研究会领导人沃尔夫拉姆·斯维斯(Wolfram Sievers)决定不对这次考察提供资助:“此次考察的任务偏离党卫军帝国领导人(希姆莱)的目标太远,对他的文化研究理念帮助不大。”——这意味着舍费尔需要为自己的目标四处化缘了。但筹款工作却进行得异常顺利。舍费尔从德国研究基金会得到了30000德国马克,从德国商会的公关与广告委员会(Public Relations and Advertising Council of German Business,Werberat der Deutschen Wirtschaft)获得了46000德国马克。为了得到考察队的最新资讯发表,报纸出版商——艾尔·维拉克(Eher Verlag)捐献20000马克,加上德国外交部的7000多马克,以及包括布鲁克·多兰的6500马克私人捐助在内,舍费尔最终筹集到超过112000马克的考察经费。

这些经费足以支撑整个考察计划,但舍费尔完全明白自己必须获得希姆莱的政治支持,唯有如此,他才能在这个涉及复杂国际关系的项目中,获得应有的保障。希姆莱当然不会放过这次施加影响力的机会,他同意考察可以不由研究会组织和领导,但准许舍费尔实施计划的条件是:所有成员必须加入党卫军,并且考察队使用的信笺题头应该是 “德国恩斯特·舍费尔西藏考察”(大写),小标题是“由帝国领导人希姆莱支持并与德意志祖先遗产研究会联合”(小写)。

舍费尔入藏困境

舍费尔这次需要负责协调一个从个人到集体,从内政到外交的新格局。当考察计划的制订和准备之时,正面临第二次世界大战的前夕,各种矛盾和变量正在持续发酵并接近临界点,任何敏锐之人都会嗅到其中的紧张和微妙气氛。

凭借德国和南京国民政府当时的关系,舍费尔原计划从中国四川入藏,这个计划后来显然做出了重大“变更”。1931年日本发动侵华战争,1937年抗日战争全面爆发。于是,舍费尔决定经英属印度入藏——这是当时最便捷的进藏通道,之所以没有被列入优先选项,是因其完全明白,尽管当时英国的张伯伦政府对德国奉行绥靖政策,但到了1937年,两国关系已经日趋敌对,英国朝野对德国人充满戒备。

舍费尔的申请一开始就遭到英国外交部的断然拒绝,实际的导火索来自希姆莱对这次考察的大肆鼓吹宣传——正是这点让英国人无比警惕。英国驻柏林大使曾报告说,考察由希姆莱支持,成员全部是党卫军,其工作将完全按照党卫军的原则来进行。纳粹的党卫军,一直被各国视为秘密警察和间谍组织,舍费尔的赴藏考察因此被视为带有严重的政治目的。

希姆莱给英国的巴里·多姆威尔(Barry Domvile)爵士写了一封言辞激烈的信件:“您知道,迄今为止我对任何来德的英国人一直都是非常友好的。让我吃惊的是,英国人却以如此粗鲁、不友好并以伤害性的方式来对待我们的人。我无法想象,英国当局竟会愚蠢到把我们官方派遣的科学家舍费尔先生当作间谍。英国情报机构也应该知道,如果我真要进行间谍活动,我不会愚蠢到以官方方式和我的名义派遣这样一个人。就个人来说,这件事让我极为失望。这也让人产生了这樣一种看法:如果对方没有一丝回应的话,德国对在德的英国公民那种同志式的热情似乎毫无意义。”

这封信被转交到首相张伯伦手中,经过英国外交部加上军情五处的再次评估,英方最终选择了政治风险最小的办法:允许德国人通过锡金进入西藏。除此之外,英国外交部还专门提醒英印政府驻锡金专员巴兹尔·古德(Basil John Goud) ,不要给德国人造成英国在为他们入藏设置障碍的印象。但古德对此牢骚满腹,更何况当时英国的主要竞争对手就是德国。

舍费尔清楚自己无力左右官方层面的交涉结果,但他开始运用自己的关系网络为考察的实施提供另一重保障。1938年3月,舍费尔抵达伦敦,他拜会了1904年英军入侵西藏的指挥官弗朗西斯·荣赫鹏(Francis Younghusband),荣赫鹏不仅为舍费尔的考察向印度总督写了推荐信,并给了他一个关于如何进入西藏的建议。

纳粹德国考察队潜入西藏

舍费尔瞒过了英国人,他们真正像荣赫鹏建议地那样,在没有惊扰任何人的情况下,“像蛇一样滑过了边界”,潜入西藏境内的多察镇(Doptra)——隶属于当时的岗巴宗(今西藏自治区岗巴县一带)。

1938年5月,舍费尔带领纳粹德国考察队到达印度。尽管从官方层面做出了支持表态,但许多负责此事的英国官员私下依然对这群德国人充满敌意。除了古德时刻监视其一举一动之外,包括英国驻西藏江孜商务代表黎吉生(Hugh Edward Richardson)在内的官员明确反对德国人入藏。为此,英印总督专门给黎吉生发送了一封电报:“英印政府非常理解你的立场,但事情的发展已超出了我们的控制范围。我不得不要求你按原计划行事。希姆莱已经同外交部接上了关系,德国考察队的活动应该继续下去,这是他的特别愿望。”

不仅是或明或暗的敌意,“希姆莱式信笺”也为舍费尔的考察队带来了意想不到的麻烦,这些带有强烈的纳粹官方色彩的信笺,似乎印证了英国官员们对其带着政治目的猜测:很明显,这次考察绝非出于单纯的科学目的,而是试图代表纳粹德国与西藏建立直接联系,削弱英国在西藏的传统影响力,进而威胁西藏作为拱卫英属印度缓冲区的地位。

尽管舍费尔最初充满那种科学热忱的动机,但事实证明他们已成为纳粹德国的傀儡。不仅英国人在是否为舍费尔一行入藏提供帮助问题上犹豫不决,就连加尔各答的德国总领事在他报送给德国外交部的报告中也提出了异常尖锐的陈词:考察之所以被拒绝,主要是由于它完全被表述成了是党卫军的一项活动。

入藏考察是否成行面临未知和变数,舍费尔随即将所有的信笺都更换成了仅带有“德国恩斯特·舍费尔西藏考察”的题头。随后,他带着在英国获得的一封至关重要的推荐信,前往西姆拉会见英属印度的外交部长奥巴瑞·梅克佛(Sir Aubrey Metcalfe)和林利思戈总督(Viceroy Linlithgow),舍费尔成功地缓和了英国方面的顾虑:林利思戈承诺允许他们前往锡金待上六个月,而奥巴瑞则表示愿意与西藏地方政府再次交涉德国人入藏的计划——但这第二次的申请依然没有结果。

舍费尔继续找寻其他途径,他们遵从英国人的安排先前往锡金进行考察。在风景旖旎的喜马拉雅山南麓王国,善于交际的舍费尔等人与锡金王室建立起私人关系。在加玉康(Gayokhang),他结识了加布昌拉(Gerpa Changla)——塔让热迦(Taring Raja)的总管和锡金大君的同父异母兄弟,在他的支持下,舍费尔瞒过了英国人,他们真正像荣赫鹏建议的那样,在没有惊扰任何人的情况下,“像蛇一样滑过了边界”,潜入西藏境内的多察镇(Doptra)——隶属于当时的岗巴宗(今西藏自治区岗巴县一带)。

他们随即见到了岗巴宗的管理者——来自锡金王室家族的车仁晋美旺波(Jime Taring)。这位曾经接受过西式教育的西藏贵族车仁家长子晋美旺波,在接受了许多来自德国的新奇礼物之后,邀舍费尔考察队到多布扎——车仁家措姆折林湖畔的夏季居所。

舍费尔为了安抚英国人指责他们的愠怒情绪,只和摄影师克劳泽两人前往多布扎,他们停留了3天,但这是至关重要的3天,车仁晋美旺波为整个德国考察队入藏写了推荐信并派人将礼物送到拉萨。

虽然英国人对他们进入西藏设置种种无形的障碍,但舍费尔不仅意外获得了加布昌拉“他与他在拉萨、日喀则、江孜的重要朋友们会竭尽全力地帮助”的承诺,还得到车仁家族协助。舍费尔在回到锡金首都甘托克(Gangtok)后,在锡金大君的私人秘书、两位西藏高级喇嘛和一位西藏医生的帮助下,草拟了一份措辞完美的正式申请函,并将其递交给西藏的热振活佛,与此同时,他们也向噶伦和噶厦地方政府递交了相同的信件。

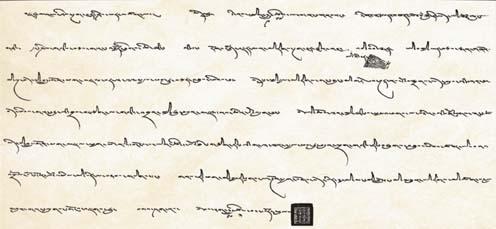

第三次的入藏申请等待同样漫长。1938年10月,舍费尔终于通过古德收到了噶厦地方政府的官方件函,上面盖有五个封印,信中写道:

致德国舍费尔博士:

非常感谢您9月17日的来信和随信寄来的一部留声机、几盒磁带和两架双筒望远镜。鉴于您和其他的德国人——维纳特博士、克劳斯先生、比格先生、格尔先生(一共不超过五个人)——希望能够访问拉萨和神圣的西藏寺院,我们请您了解,无论如何,外国人是不允许进入西藏的。尽管我们知道一旦允许你们入境,以后其他的外国人也会要求入境,但是,您的来信表明,您来西藏的目的纯粹是为了发展友谊和瞻仰这片神圣的土地及其宗教机构。我们认可您的这些目标,因此赐予你们进入拉萨,并在此停留两周的许可,但前提条件是你们必须保证不伤害西藏人民,也不伤害任何飞鸟和野兽,否则,你们将会深深地伤害包括僧侣和俗人在内的西藏人民的感情。请你们把这些牢记在心。

????西藏噶厦政府

???土虎年十月的吉祥三日

就这样,舍费尔一行梦幻般地获得了进入拉萨的“官方许可”,他得意的认为:“这是历史性的事件。自满洲统治开始到本世纪,任何人想向西藏渗透,想靠近圣城,都要冒死亡的危险。……我是多么幸运,我是第一个获得西藏地方政府正式邀请的欧洲人。”——在此之前,似乎唯有美国人萨丁·卡汀(Suydam Cutting)和他的妻子以及斯沃斯·贝尔纳德(Theos Bernard)成功地得到了来自拉萨的邀请,其他绝大多数西方探险者,都无一不在寻求官方路径上遭遇失败,不得不选择乔装、武力等其他方式进入心中的魔幻之城。

舍费尔明白:虽然噶夏政府并未设定具体入藏日期,但英德关系正日益呈现剑拔弩张之势,因此,必须立刻启程经最短和最快的道路到西藏。

与此同时,最终组建的队伍除了德国人之外,还“包含一个本土团队,大约有10个人,其中包括锡金人、不丹人、绒巴族、尼泊尔和西藏人”。除了必备的物品和礼物之外,并专门聘请锡金贵族热旦卡兹随行,尽管他曾被视为英国派来的间谍,但这位西藏社交礼仪的专家,在德国人的考察中担任顾问和翻译,并持续不断地向队员们教授各种礼节。

1938年12月,他们在青藏高原严冬的酷寒中离开了甘托克,沿着蜿蜒的春丕河谷走向西藏。

从亚东到达江孜

1938年12月,舍费尔的纳粹德国考察队从锡金的甘托克出发,翻越乃堆拉山口,经春丕河谷进入西藏亚东、帕里,然后取直线北上前往江孜。

舍费尔的纳粹德国考察队将要造访圣城的百年“拉萨之梦”近在咫尺。

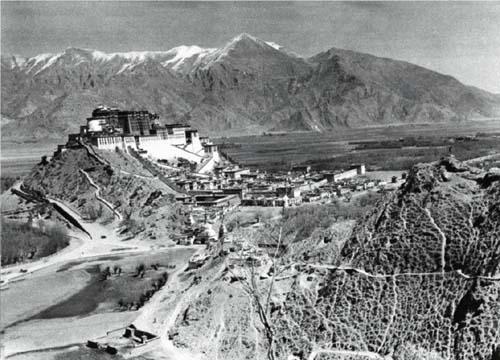

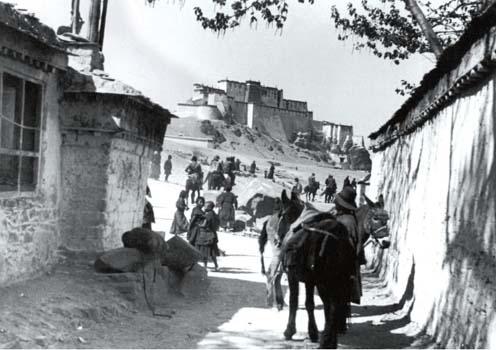

1938年12月,舍费尔的纳粹德国考察队从锡金的甘托克出发,翻越乃堆拉山口,经春丕河谷进入西藏亚东、帕里,然后取直线北上前往江孜——这是一条当时最畅通无碍的进出藏通道,它除了作为繁忙的外交、贸易、通信、军事行动通衢,英国人早已捷足先登,在沿途重镇设立了商务代表处并驻兵,1930年,大卫·麦克唐纳(David Macdonald)撰写的《锡金西藏旅行记》(Touring in Sikkim and Tibet)里淋漓尽致地体现出它的吸引力。

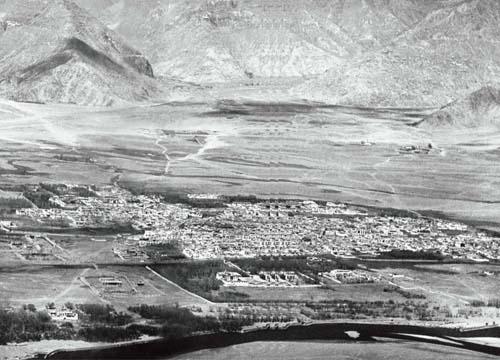

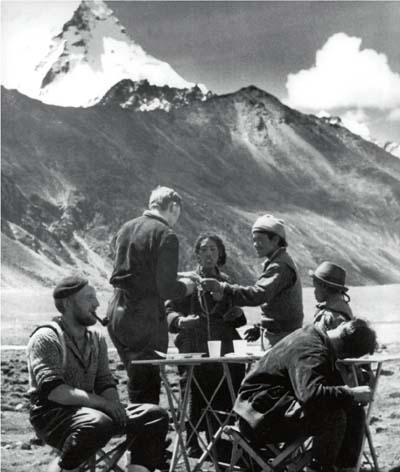

纳粹德国考察队经历了海拔骤升和冬季严寒带来的困扰,但沿途受到照顾,而且可以和当地人士交流。在江孜,舍费尔一行参观了著名的江孜古堡,这也是1904年荣赫鹏带领的侵藏英军遭遇西藏军民抵抗的激烈战场。舍费尔需要为考察队的行动寻找本土保障:与访问当地实权人物的交往。在拥有4000?5000人口,可谓当时最“西化”的西藏第三大城市江孜,他们受到了宗本措追和他的妻子的接待,而宗本本人,又是当时的西藏摄政王——五世热振活佛的好朋友。他们在宗本官邸的后花园共进了午餐,措追告訴舍费尔一行,包括热振在内的噶厦官员们非常期待和第一支进入拉萨的德国人一行会面,当然也提醒了这些初入西藏的外国人需要拜见的人物和注意的礼仪。措追同时特别提醒说,尽管热振是一位对摄像很感兴趣的年轻活佛,但除非他同意,否则将被严禁拍照。江孜的旅程很快结束,舍费尔一行开始要去真正实现“拉萨之梦”了,经过从锡金出发两个多月的跋涉和沿途游览之后——他们同时进行了包括地质、动植物标本、文化器物以及影像资料领域在内的广泛搜集,1939年1月19日,历史上第一支“德国考察队”正式进入了拉萨。

纳粹德国在拉萨

一群假以科学家为成员的纳粹德国党卫军,第一次进入了魔幻之城——拉萨。而与这些各方最具权势者的接触与周旋,不过是他们窥视拉萨的开始。

德国人的身影首次出现在西方人心中的禁忌之地,立即成为整个拉萨城的焦点。

在一切安顿下来之后,德国人开始行动了。他们最初用了大量的时间来拜访和结交僧俗权贵以及参加各种宴会,这支队伍千方百计来到拉萨的主要任务似乎是交际和宣传。

不失时机地进行政治性宣传,建立与西藏地方政府的直接联系并对其有所影响,这正是纳粹德国派遣舍费尔一行重要的“考察”内容,如同他本人所说,这次“远征”的根基之一,本来就来自“强大德意志民族精神”的感召。

舍费尔施展手段延长了考察队在拉萨停留的时间,并逐渐将原来规定在拉萨的两周变成了整整两个月,如此一来,他的考察队就可以从容不迫地来规划并完成自己的各种目的。

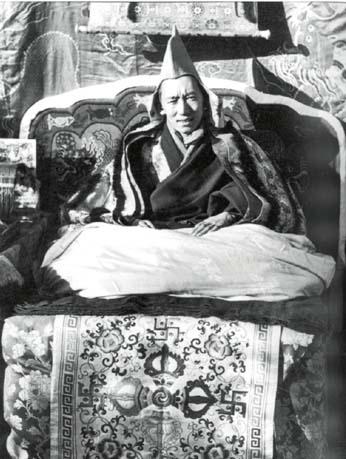

1939年初,当舍费尔一行抵达拉萨之时,正是年轻的热振活佛担任摄政——西藏地方最高首脑,与他的会面和交往成为了德国人在拉萨立足的基础。

他们首先送给热振活佛一支德国手枪作为见面礼,后来还送了一架飞利浦牌收音机和无数的小玩意,来自西方的精巧技术和新鲜玩意儿显然博得了热振的欢心,热振频繁而热情地与这群德国人会面,其中有一次时间竟然超过了三个小时。在舍费尔的印象里,热振总是穿着黄色的绒服,与自己最喜欢的狗坐在宝座上,他头顶的墙上挂着两把金色的手枪和一些人的照片。

舍费尔一行不断向热振宣扬纳粹德国的实力,但建立德国与西藏之间直接交流计划的结果却未能得逞,这些建议都没能获得噶厦地方政府的批准。但舍费尔又施展了一个手段,尽管热振看起来根本不知道希特勒是谁,他却成功地劝说他代表噶厦政府给希特勒写了一封信。正是这封极具外交礼仪但并无实际承诺的信,让舍费尔向希姆莱激动万分地报告:“德意志帝国的权力今天又变得如此强大,以至于能到达亚洲内陆最与世隔绝的部分。让我们自豪的是,西藏地方政府迄今和将来都对白人国家关闭大门,但恰恰是我们德国人得到允许,进入了他们神秘和魔幻般的都城,并愿意向我们展示那些巨大的寺庙。”

在拉萨的舍费尔这批德国人为确保自己的西藏之行更加成功而与西藏执政者保持亲密交往,但他们的招摇行径却无法掩盖他们的真实目地:千方百计进入“世界政治真空地带”——建立与西藏地方的直接联系并广泛搜集情报——将第三帝国的权力触角伸向亚洲内陆。

这让已将西藏视为传统势力范围的英国人感到十分紧张,英国驻拉萨办事处负责人哈克·E.黎吉生(Hugh Edward Richardson)忧心忡忡:在保持西藏作为拱卫英属印度缓冲区的战略目标上,任何非英势力的介入都将是一种威胁,当初自己来到拉萨的主要目的之一,就是加强英国势力并分裂西藏,他怎么能容忍自己眼皮子底下这群德国人对大英帝国的“挑战”行为?

黎吉生在发给自己上司——驻锡金的政治官员巴兹尔·古德(Basil J.Gould)的报告中,表达了自己的严重担忧:舍费尔等人在西藏将德国描述为世界上最强大的国家,倘若这一观念被对世界局势认识不足的西藏当局接受,将是对自己苦心经营的英藏关系网络的最严重破坏。

黎吉生开始削弱德国人的影响力,他不仅在公开场合与舍费尔等人怒目相向,也暗中监视着德国人的一举一动,包括监控所有德国人使用英印邮政系统发出的邮件,与此同时,英国驻拉萨办事处开始试图利用在西藏的影响力削弱这群德国人的地位。

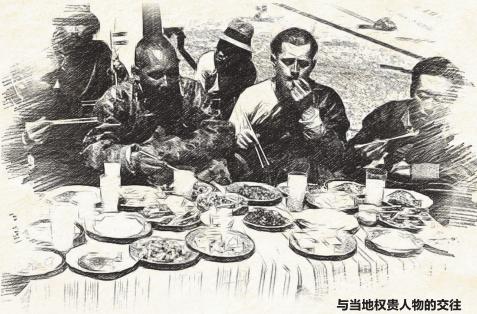

就在舍费尔一行到达拉萨不久,他们受邀参加了国民政府驻藏办事处的宴请,同时参加宴会的还有擦绒、幕卓(Mondro)和邦达仓(Pangdatshang)等家族。

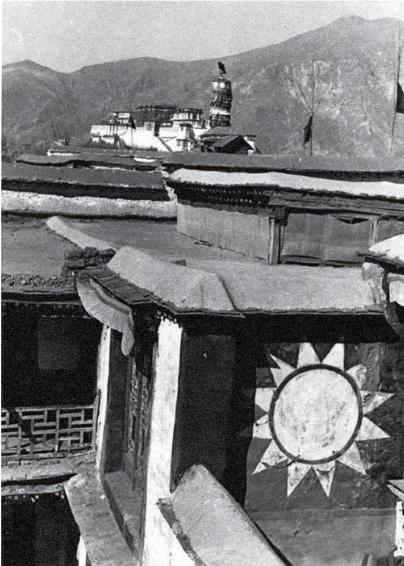

整場宴请在国民政府驻藏办事处举行,一栋位于八廓街主干道上的藏式建筑,舍费尔看到:中华民国国旗在楼顶上飘扬,每天准时在国歌伴奏中升降;给参观者的房间里悬挂着蒋介石的肖像,墙壁上则有在黑板上用汉文书写着促进新中国发展等标语……

就这样,一群假以科学家为成员的纳粹德国党卫军,第一次进入了魔幻之城——拉萨。而与这些各方最具权势者的接触与周旋,不过是他们窥视拉萨的开始。

混迹于拉萨的舍费尔

舍费尔一行自进入西藏便没闲着,因为被禁止伤害动物,不能使用步枪,但舍费尔仍用弹弓偷偷猎杀不少小动物,维奈特利则利用夜幕记录下了许多地区的地磁数据。

西藏噶厦地方政府并没有认可舍费尔带领的德国西藏考察队的身份,并被告知他们只能被视为游客。他们到达拉萨时,只有一位职位不高的小官员在城外接待他们,住宿也被按排在一处偏僻简陋的院落。舍费尔清楚本次入藏的最终目的:全方位、立体式、分学科的研究西藏,他不情愿将这次以科学为旗帜的“高尚”行动,沦为一场华而不实的旅行。

从一开始,舍费尔就不停地请求延长在拉萨居留时间,他最主要的理由是想亲眼目睹藏历新年大法会——一场持续三周多的隆重庆典。最终他们如愿以偿参加了最隆重的“嘉波洛萨”(Gyalpo Losar)仪式,这是西藏新年的第二天,比新年本身更重要的节日,“这一天就叫做王的新年”——舍费尔记述道。

舍费尔一行自进入西藏便没闲着,因为被禁止伤害动物,不能使用步枪,但舍费尔仍用弹弓偷偷猎杀不少小动物,维奈特利则利用夜幕记录下了许多地区的地磁数据。德国人对1939年藏历新年庆典进行了影像记录,但他们有些“肆无忌惮”地拍摄惹怒了当地人,舍费尔被一块人群中扔出的石头击伤了头部——由此可以看出德国人在拉萨的广泛交际仅仅局限于权贵阶层,因为在特别容易相信谣言的拉萨城,流传开德国人将派重型轰炸机来轰炸的消息。

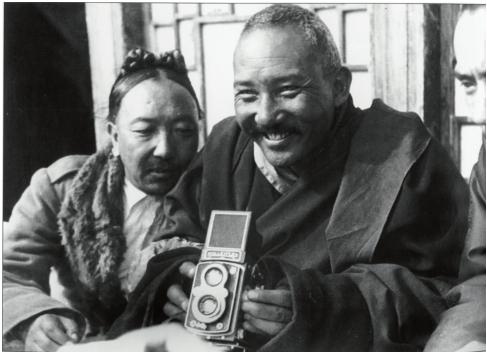

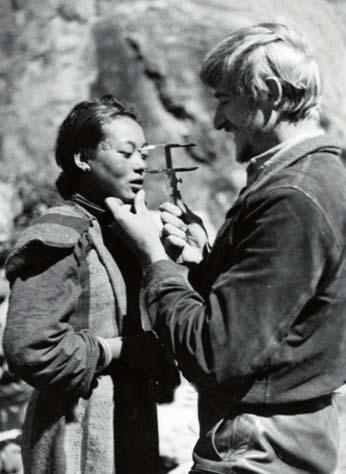

舍费尔一行混迹拉萨结交西藏的权贵,来自德国的工业产品成了最好的见面礼物。他送给噶厦地方政府的四大噶伦以及贵族车仁晋美旺波每人一付蔡司双筒望远镜,送给次旦卡兹一架使用6×6胶卷的禄莱福莱牌照相机,还给了拉加塔林许多唱片和一部留声机……“慷慨”的德国人迅速扩大了自己在拉萨的朋友圈,参观了拉萨的几乎所有寺庙和建筑,也经常被邀请到贵族家里去,加上布鲁诺·比格略懂医术,拉萨甚至开始流传着德国医生拥有超自然能力的故事。而布鲁诺·比格带着纳粹人种学的任务,广泛地与他所认为的雅利安人祖先线索接触,而与西藏贵族和官员们的交往也给了他更多“科学考察”机会。求医的人们在考察队门前排起了长队。对于布鲁诺·比格来说,他可以借机专门对拉萨的贵族和上层人物做详细的人种学测量和摄影,检验血型并制作面部的石膏模型——而这正是希姆莱派他来到拉萨的最主要目的。

不管是长袖善舞般的交际,还是德国医术产生的奇迹,都只是在舍费尔一行在拉萨的部分活动,但这也正掩盖了一些事实:它为这群初闯禁地的纳粹德国人提供了目标、线索和宽松的氛围。除了新年大法会,纳粹德国考察队对参观的寺庙,亲历的跳神、祭祀和庆典,上层人物的聚会,以及拉萨居民的日常生活等场景拍摄大量影像素材。

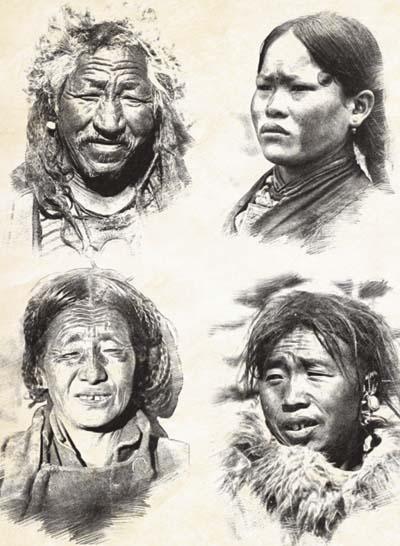

在西藏的日子里,纳粹德国考察队成员、人类学家,亦是纳粹种族思想的信奉者布鲁诺·比格精心搜集了2000件与日常生活有关的物品和一些人体骨架、头骨,更对400多名藏族人做了人种学测量,并制作出1000多个面部模型。这些测量和搜集,让信奉纳粹种族思想的比格在后来的研究中得出这样的荒谬结论:“西藏人种的特征介于蒙古人和欧洲人之间,而蒙古人种的特征居于主导地位;西藏贵族与欧洲人的血统最为相近,这种西藏人与欧洲人血统的相似性,越往西藏东部和东北部就越弱。”这种结论对于希姆莱和德意志祖先遗产研究会而言,正好迎合那种充满狂想的理论——雅利安人的祖先起源于中亚高原,西藏境内可能仍然保留着纯粹的雅利安血统。

在德国人进入拉萨之后,不久,拉萨开始流传开这群德国人用高价搜集虱子的离奇故事。

进入雅砻河谷

在泽当,距离市中心仅3千米远的地方,舍费尔这位纳粹鸟类学家有了重要的发现?——?一座美丽寺庙,他将其命名為西藏的“候鸟驿站”。巧合的是,这座寺庙的名称——恰提拉康,意思就是鸟类休憩的寺庙。

舍费尔计划从拉萨再前往藏文化的发源地泽当。为了骗取西藏地方政府的允许,舍费尔将纳粹的十字符号说成“这是大约5000年前从雅砻峡谷那边传到德国的符号”,从而试图在德国与西藏之间营造一种历史的联系和认同,噶厦地方政府居然相信了他的谎言,他们最终获允进入雅砻河谷。

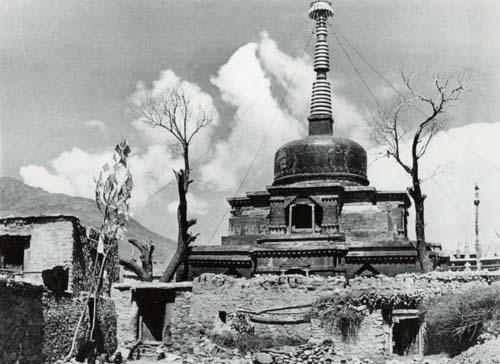

舍费尔等人相信:纳粹德意志第三帝国因此在西藏获得了新的影响力。他们首先来到了桑耶寺,刚修葺完成的寺院给德国人留下了深刻印象,他们将其誉为“西藏最美丽、最有价值的建筑之一”。

他们随后来到了“雅砻颇章”(Jalung Phodrang)的遗址以及西藏最早的建筑——雍布拉康,这两处古老的建筑的历史和周围的环境如此重要,使舍费尔一行花费了大量时间来做细致调查。雅砻颇章废墟是他们认为是在西藏所见的最古老,也是坍塌程度最大的一个遗迹,而雍布拉康则是一座坚固的堡垒,从那里望南,可以看到神圣的雅拉香波雪山,宏伟壮丽的景观让人折服,当地官员向他们详细解释了雅拉香波神圣性的来源:它是西藏九位古老神灵的宝座之一,掌管着人类的财富,决定着水的流动、洪水、干旱、日照以及植物的茂盛……舍费尔等人对此解释:由于雄伟山脉调节着季风活动,因此雅拉香波神山的确可以被看作对峡谷的收成负有责任。他们自信地认为自己发现了整个雅砻河谷的秘密,他们推演了整个河谷文明的历史变迁:在雅砻颇章政权的时代,这里还是欣欣向荣的农业文化繁衍地,它与桑耶寺或者周围的地区之间都可能存在联系,在聂赤赞普及其继任者们的统治下,这里的文化和宗教都获得了发展,直到松赞干布迁往拉萨,迁都的真正原因很可能是由于雅鲁藏布江峡谷淤泥堵塞,导致雅砻颇章成为了一座被隔离的孤岛。但即便如此,在一年当中最坏的季节里,赞普们还是继续住在雅砻颇章。

德国人被整个区域的古代文明遗迹所吸引,这些堡垒或者“宗”让他们联想起欧洲中世纪的城堡,同样是矗立在悬崖或孤山之上,同样象征着权力、勇气与无畏。“从桑耶与雅砻颇章之间的这一整片延伸开去的土地上,甚至越过雅鲁藏布江大峡谷和日喀则,直达羊湖和江孜”,大量的遗迹和废墟,这更证实他们关于文明变迁的推断:在过去,这里不仅气候适宜、农业繁盛,而且有更多的人口。而现在,这些废墟所在地完全没有水源,當地人的生计方式已经变成了农牧相间,甚至有了人工灌溉。

德国人描述了雅砻河谷景观:“今天,河谷两侧的山坡不再种植农作物。而谷底的密集耕作方式则与欧洲的情况相似。单独的房子、村庄和小镇在各处都可看见,在小河和人工渠的岸上则坐落着一间间水磨坊……不用怀疑,直到今天,这里仍然是西藏人口最密集的地方之一……在雅砻颇章峡谷的泽当和旧的都城之间,仍然有拉萨的上层贵族,尤其是古老的‘赞普家族的土地和家族庄园。”

在泽当(Tsetang)——这座当时的西藏第四大城市,他们目睹了繁盛的物物交易:藏北羌塘的藏人带着盐巴,千里迢迢来交换当地的谷物和水果,而从巴基斯坦和拉达克来的穆斯林商人则构成了当地贸易体系的重要组成部分。

在泽当,距离市中心仅3千米远的地方,舍费尔这位纳粹鸟类学家有了重要的发现——一座美丽寺庙,他将其命名为西藏的“候鸟驿站”。巧合的是,这座寺庙的名称——恰提拉康,意思就是鸟类休憩的寺庙。舍费尔看到僧人们正在敲打着鼓和铙钹,在寺庙周围的丛林里给迁徙的鸟群喂食,并且他们认为寺庙就是“所有从印度北部飞往寒冷的筑巢地迁徙鸟群的第一个休息点”——这让舍费尔感到不可思议:如果不是有某种天赋和对动物的真爱,这些没有现代科学知识的藏族僧侣,是怎么恰好将寺庙修筑在候鸟迁徙的路线之上呢?

除了遗迹、市场和鸟类,泽当还出产布料和地毯,但姐德秀的高质量纺织品才是真正的代表之作,达赖喇嘛的衣服就是由镇里的匠人制作,这种精湛的工艺带来荣誉的同时也增加了村民的负担:羊毛材料成为当地人必须缴纳的强制税种。

舍费尔带着因新年大法会事件获得的额外批准,离开了雅砻地区,他们去往日喀则并在那里停留了整整一周。

舍费尔在日喀则收到了父亲的家信。欧陆日益紧张的情形已经不容许他们继续新的考察行动,他知道在没有任何实际保障的情况下,这支孤悬在外的代表德国纳粹党卫军的德国考察队,继续留在西藏无疑是极度危险的。

1939年7月,舍费尔一行按原路从江孜经亚东离开了西藏,返程显得很是仓促。在印度,他们先乘坐英国航空公司飞机从加尔各答前往巴格达,然后坐上德国汉莎航空公司的飞机抵达雅典,德国政府在这里为他们为特地准备了回国的专机——这一次,希姆莱 “慷慨”地为考察队提供了赞助,当然,他更为看重的是考察队从西藏带回来的数十个木箱里的成果。

两个月后,德国突袭波兰,第二次世界大战正式爆发。

纳粹德国的“丰硕成果”

舍费尔在演讲中宣称:“除了谈判、协调,以及领导考察队外……最大的工作量也是花在了尽可能多地获取那些在家庭、田野和手工业中日常使用的物品……”

这无异于公开承认纳粹德国西藏考察队的西藏之行,正是为第三帝国不遗余力地大肆搜集军事、政治和经济情报,并且已在事实上将名义上的科学考察活动演变成一次宣扬德国和纳粹主义的政治表演,这已经成为一种定论。

1939年7月,德国人带着“丰硕成果”离开了亚洲腹地的梦境之地,他们在西藏不算短暂的两个月时间里,宣称获得了前所未有的巨大成功,并创造了西方涉藏考察史上的诸多“第一”。这支德国考察队刚刚离开西藏抵达印度,英印总督林利思戈勋(Linlithgow)就在西姆拉以私人会见的形式招待他们。25日,舍费尔作为发言人,在加尔各答喜马拉雅俱乐部举办专题演讲,并列举了他的西藏考察成果:

一、地理学、地磁学、地球物理学、测量及类似问题: 1.获取了650个点的地磁监测,61个点是完整的监测数据,包括对全部地面要素、天文位置等的精确测量。2.完成了大量的用于地图制作的摄影测量,内容包括锡金和西藏的主要山脉,以及拉萨、日喀则和江孜及其周围地区的精确地图。3.完成了精确的气象学测量,内容包括对云的观察、季候风产生的问题,以及所有营地和城镇的气温、气压、湿度。4.测量了西藏和锡金的湖里的含盐量。5.测量了诸多湖、河的深度,以及河的流速。6.测量了所有重要地点、营地、道路、接触带、树带界线和动植物变化界线的精确海拔高度。7.搜集了有代表性的矿物标本。8.搜集了大量在西藏发现的化石。9.绘制了西藏地理结构和地质层地图和草图。

二、人类学和民族学:1.获得了大约400个完整的人类学测量,对象包括锡金#普提亚人,部分雷布查人、拉陈人和许多西藏人。2.采集了几百个掌纹和一定数量的脚印。3.采集了16个头颅和骨骼,对象包括拉陈人(Lachenese)、拉冲人、尼泊尔人、锡金#普提亚人和西藏的男人、女人和小孩。4.做了很多房屋地基的草图和摄影测绘图片,目的是重建那些像布达拉宫一样有趣的建筑。5.搜集了大量的、近乎完备的民族学素材,反映了当地的物质文化和精神文化,锡金和西藏的宗教,其数量相当于150头骡子的驮载量。

三、植物学: 1、搜集并运送回大约2000份野生花种子的标本,比如杜鹃花、罂粟花、报春花和药用类植物。搜集了所有谷物、水果和蔬菜的种子,其中大多数为原始的形态和物种,总数为 4000~5000 份标本,大约合 10匹骡子的驼载量。2、搜集了几百个,也许超过一千个的花卉标本,经干燥处理后,制成了一套干燥标本集。

四、动物学:搜集了3500份鸟类皮毛、2000 个鸟蛋、400 只哺乳动物、一些爬行动物和两栖动物,几千只蝴蝶、几千只膜翅类昆虫、一些直翅目昆虫,以及 150 个所有当地现存动物的颅骨。

五、影像资料:拍摄了超过20000张质量上乘的黑白照片,对象包括土地、人民、动物和植物等,此外,还拍摄了大约 2000 张彩色照片。拍摄了大约40000 英尺的录影资料,其中 90%的效果非常好,此外,还拍摄了 4000英尺的彩色录影资料……舍费尔在演讲中宣称:“除了谈判、协调,以及领导考察队外……最大的工作量也是花在了尽可能多地获取那些在家庭、田野和手工业中日常使用的物品……”

这无异于公开承认纳粹德国西藏考察队的西藏之行,正是为第三帝国不遗余力地大肆搜集军事、政治和经济情报,并且已在事实上将名义上的科学考察活动演变成一次宣扬德国和纳粹主义的政治表演,这已经成为一种定论。

纳粹德国西藏考察队的根基就带有强烈的纳粹种族主义色彩,考察队成员布鲁诺·比格更是纳粹种族论的信徒,他的民族学和人类学研究的重要动机就是为了寻找雅利安人祖源,以及印证藏人和雅利安人血缘联系的猜想——这些都在为希特勒所竭力宣扬的种族优越论和新日耳曼精神提供支持。纳粹党卫军科学家舍费尔本人更是在随后的战争中,开始运用这次西藏之行为纳粹德意志第三帝国持续效力,比如“西藏计划”,整个舍费尔科考队的西藏考察事件中,正是纳粹头目希姆莱在其中扮演了最热诚的角色。

1942年德军推进到高加索地区,希姆莱下令全面研究中亚和西藏。慕尼黑大学建立了斯文·赫定研究所,舍费尔担任所长,该研究所实际处于党卫军和希姆莱直接领导之下。舍费尔试图借此建构起一种完整的自然人文研究体系,但他站在纳粹的立场上,在一次演讲中暴露出他自己思想上质的变化:“我们的研究所为何不仅对大学、国家和帝国负责,而且为何也受党卫军和党卫军帝国领导人(希姆莱)领导。党卫军的思想与其研究理念是一致的,都负有先锋的使命,都体现了日耳曼遗产在物质、精神和灵魂方面馈赠给我们的特征和价值。”

随着德国战败,人们对纳粹德国的这次深入西藏腹地的考察更多猜想层出不穷:为纳粹寻找神秘能量、地球轴心甚至聘用西藏喇嘛作法改变天气以便入侵苏联,等等,不断将这次考察赋予了越来越多神秘主义的离奇色彩。

德国人从此彻底离开了西藏,直到20世纪80年代,中国西藏的大门再次向世人敞开。

现在,1938—1939年这次纳粹德国对西藏考察行动,在沉睡多年之后,许多当时的第一手资料正在被整理研究,近代西方最大规模的西藏影像记录资料也正在陆续整理出版,而80年前这个臭名昭著的考察的最直观遗产,仍留存在奥地利萨尔茨堡的自然之家博物馆里:1943年,舍费尔、比格等人在这里建立了5组巨大立体布景,分别以布达拉宫、天葬台、西藏牧民和贵族生活、秃鹫等为主题。