美国私人高等教育捐赠的动机模型、影响要素与发展特点

林成华,周文忠

(1.浙江大学 公共管理学院, 杭州 310058; 2.浙江大学 中国科教战略研究院, 杭州 310058;3.浙江师范大学 儿童文化研究院, 金华 321004)

社会捐赠是一种公益慈善行为,是指个体、团体组织或企业将自己的财物所有权、处置权或者使用权、享受权转移给他人或其他团体组织的行为。社会捐赠可以汇集社会资金,实现社会互救,弘扬良好的社会风尚。私人高等教育捐赠是指个体捐赠人出于对高等教育事业发展的热忱,自愿将其所拥有的财产转移给高等教育机构处置或管理使用的行为。美国具有悠久的社会捐赠文化传统和浓郁的社会捐赠氛围,民众不分贫富,几乎人人参与社会捐赠。从捐赠美国2017年统计报告(Giving USA 2017)来看,2016年度美国社会捐赠总额为3 900.5亿美元,其中私人捐赠总额2 818.8亿美元,占全年社会捐赠总额的72%。遗产捐赠总额303.6亿美元,占年度社会捐赠总额的8%。如果把遗产捐赠也并入私人捐赠的话,私人捐赠总额占社会捐赠总额的80%,可以说私人捐赠是美国社会捐赠最重要的来源渠道,也是高等教育捐赠的最主要来源[1]。从美国教育援助委员会(Council for Aid to Education,CAE)志愿支持高等教育(VSE 2017)统计数据来看,2017年美国高等教育捐赠总额为436亿美元,达到历史最高水平,其中私人高等教育捐赠192.3亿美元,占高等教育捐赠总额的44%。过去5年间,私人捐赠对美国高等教育捐赠的贡献率维持在42%~47%之间,是高等教育捐赠第一大来源[2]。本文拟从美国私人高等教育捐赠的动机模型、捐赠影响因素和发展特点等方面进行论述,以期对我国高等教育捐赠事业发展提供有益借鉴。

一、私人高等教育捐赠动机模型

私人高等教育捐赠最早可以追溯到殖民地时期,由“五月花号”(May Flower)登陆美国大陆的英国清教徒对哈佛学院的捐赠。从美国早期私人捐资兴学到工业革命后慈善基金会运动,再到现代大宗筹款运动,无不闪耀着公益慈善精神的光辉。捐资兴学被认为是公民应尽的义务和回报社会的重要方式,成为美国人的共同信念和生活的一部分。在以往的研究中,研究者主要从行为学、经济学、社会学、心理学、管理学等不同学科视角去探究捐赠者的行为动机。亚当·斯密(Adam Smith)“道德人”理论揭示了捐赠人的利他主义倾向[3];奥尔森(Olson Mancur)的“经济人”观点揭示了捐赠人的功利主义倾向[4];卢斯艾伦·普林西(Russ Alan Prince)等人的“社会人”理论揭示了捐赠行为的社会交换本质以及捐赠人的物质性动机和精神性动机[5];戴维·罗根

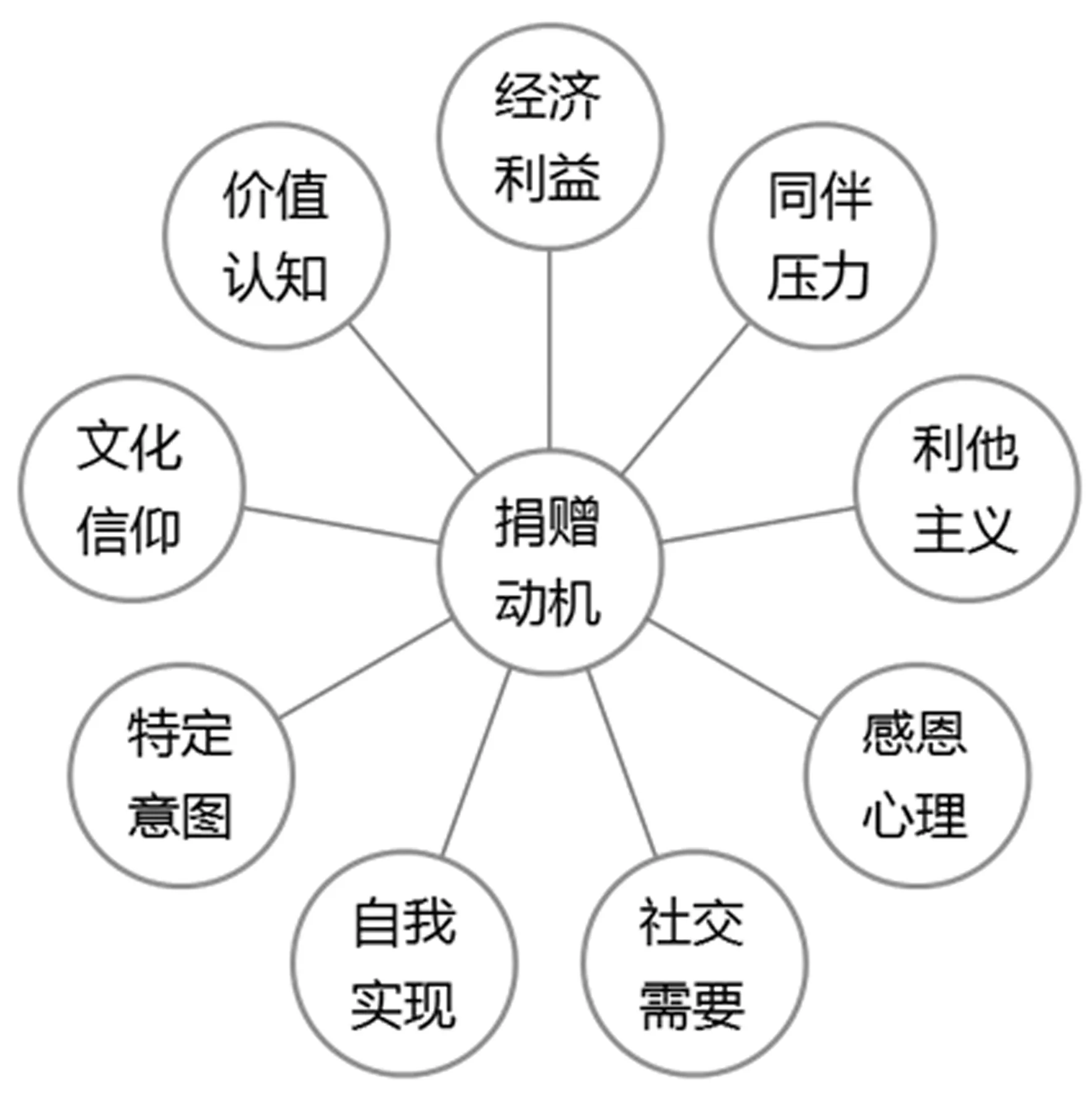

图1 私人高等教育捐赠9要素动机模型

(David Logan)的“慈善投资论”揭示了企业家个体捐赠对自身社会声誉和企业竞争力的投资动机[6];汤姆·盖尔(Tom Gail)的“情怀论”解释了校友捐赠的感恩与相互认同情结[7]。还有人认为“给予的自由”不仅是一项公民应尽的义务,更是公民的一项重要权利。本文在吸收前人研究的基础上,从高等教育价值认知、社群网络影响、文化传统驱动、自我实现等九大视角尝试建构私人高等教育捐赠的9要素动机模型来解释私人高等教育的行为动机(如图1)。捐赠人的动机也许是单一的,但更多的是一种综合化的复杂动机,对捐赠人动机的洞察是提高大学筹款效率的重要基础。

(一)价值认知驱动:高等教育的重要作用

正如卡内基在其《财富的福音》中所倡导的,高等教育为慈善捐赠的最佳领域。一方面是因为高等教育在知识传播、文化传承、人才培养和推动社会进步方面的重要价值。早在殖民地时期,来自英国的清教徒们为了使下一代继承基督教传统,在生活尚不富裕时代,就通过捐钱、捐书甚至捐家禽等方式支持教育。殖民地时期的哈佛学院、威廉玛丽学院等9所大学早期的办学经费基本上来自教会信徒们的捐赠。在慈善基金会运动时期,高等教育也是资助的重点。基金会的先驱们大多有这样的共识:教育可以开启民智,可以培养更多优质人群从而缓解阶级矛盾;“知识就是力量”,教育可以促进先进知识的传播、科学技术创新和发明创造,可以推动人的自我解放和社会持续进步。更重要的是,他们意识到教育机会的公平是最重要的公平,通过资助教育可以提供更多入学机会来改善社会公平正义,维系社会长治久安。因此,建立大学、支持黑人和女子教育、支持开展科学实验和人文社会科学研究、支持图书馆和大学基础设施建设等无不得到基金会的重点关注。另一方面,选择捐赠高等教育与大学的稳定性和延续性有关。大学是知识的殿堂,是人类精神的家园,经受世代更迭而经久不衰,表现出旺盛的生命力和延续性。从殖民地时期就形成的捐赠人冠名答谢制度不断激励更多的人把自己的财富投向高等教育,以使自己的美名与大学一样永存。近代以来,大学进入新的发展阶段,大学成为国家软实力的象征。尽管政府加大了对高等教育的投入,但是从21世纪以来美国一流大学风风火火的大宗筹款运动可知,大学对资金的需求永远没有满足的时候,捐赠高等教育依然是社会慈善资金的主要选择。

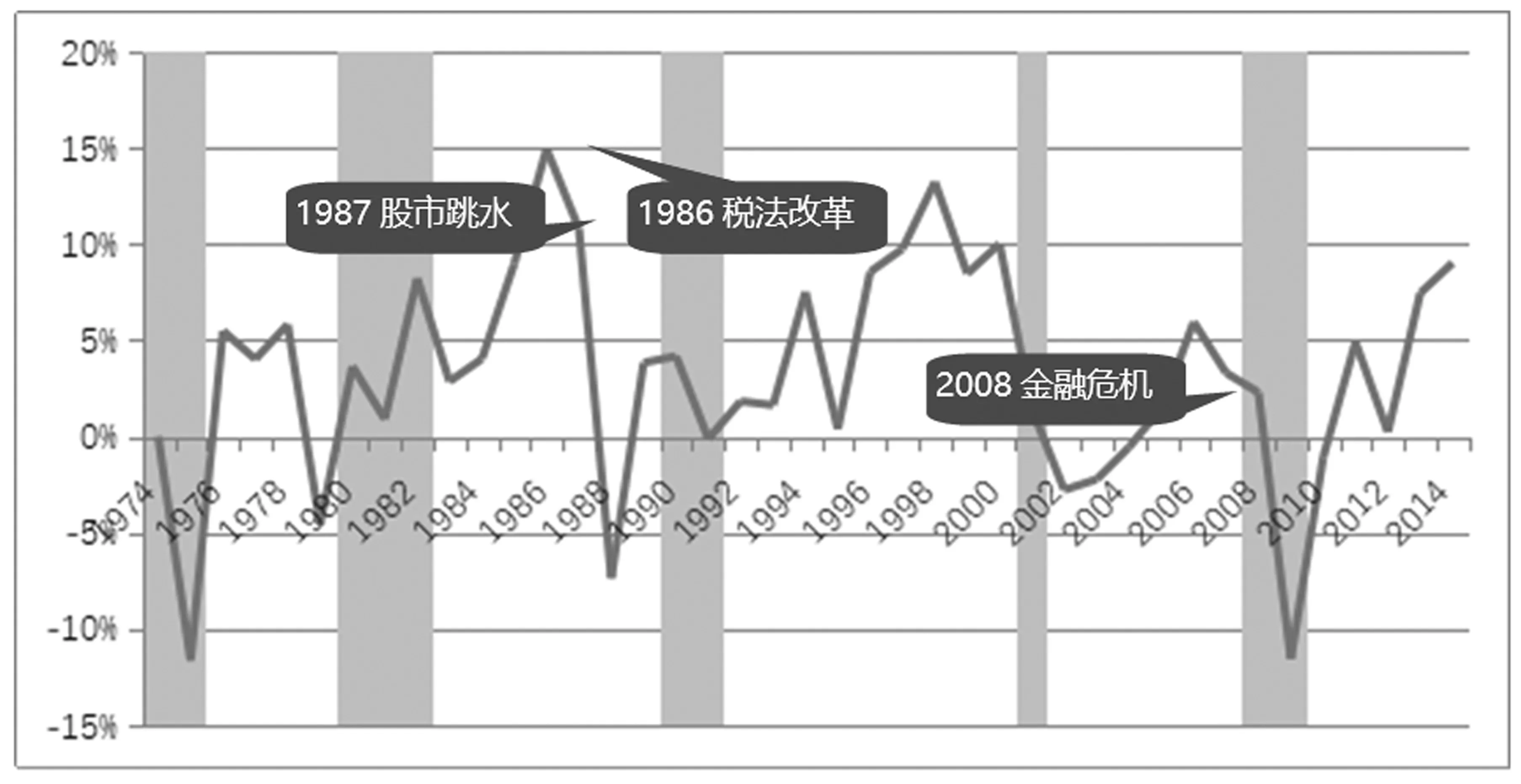

(二)经济利益驱动:免税和个人理财方式

理性经济人理论认为,经济人在社会经济活动中的决策是充满理性的,他们在一定约束条件下追求个体经济利益最大化。在美国,很多人捐赠是出于减税的考虑,从慈善捐赠税收减免到高额遗产税,美国有着非常完善的捐赠税收法律体系,这些税收政策大大激励了捐赠人参与高等教育慈善事业。从美国志愿支持高等教育统计(VSE)数据可以看出,1986年美国《税法改革法案》颁布后,高等教育捐赠总量增幅达到近40年来的峰值(如图2),可见税法对美国高等教育捐赠的影响。慈善捐赠税收减免的幅度取决于不同的捐赠形式。现金捐赠最简单,可以享受5年转结和高达50%以上的收入所得税减免;其他股票、证券、不动产等形式的捐赠可以综合享受个人所得税、资产税、资产利得税等方面的税收减免。现在美国很多富人都有自己的税收顾问,帮助自己来合理配置或捐赠自己的资产,以实现合理避税。此外,为了鼓励捐赠,美国政府允许很多金融工具为慈善捐赠所用,如慈善年金项目、慈善信托项目等,这些项目不仅给捐赠人提供了支持大学的机会,而且也使捐赠人从中获得经济收益,是一种不用怎么花费精力却可以获得相对稳定收入的个人理财方式。特别是那些具有小规模资产的人,他们更愿意通过慈善信托的方式来理财。此外,美国还征收高额遗产税,最高的比例曾达到70%。如果拥有巨额财富到死,将来就有将近一半的财产要缩水,为了合理避税,把部分资产捐赠给大学则是一种名利双收的选择,这也反向刺激了美国富人对高等教育捐赠事业的投入。

(三)同伴压力驱动:来自社群网络中同伴的影响

相当多的捐赠人捐赠高等教育是因为受整体社会氛围所感染或来自社群网络中同伴的压力。一方面,美国是一个具有悠久慈善传统的国家,慈善捐赠氛围浓厚,乐善好施是普遍的价值理念。这种传统和氛围使美国高等教育捐赠始终保持在一定的水平上。另一方面,同伴压力驱动更多捐赠。处在一定社会网络中的个体会受到社会网络中其他个体捐赠行为的影响,群体中处境相当的其他成员率先做出重要捐赠会给其他成员带来压力,从而激励其他成员做出更大捐赠。因为处在一定社会网络中的个体都有维护自己在群体中正面形象的内在需要。正如哈佛大学筹款运动协调人雷文·赫罗克斯(Raven Heroux)所言:“在大宗筹款运动中,同伴压力往往被筹款人员所运用,当筹款人员拜访潜在大额捐赠人的时候,潜在捐赠人往往会问,董事会的成员都做出捐赠了吗,他们捐赠了多少,你们期望我捐赠多少或类似的问题,这时,筹款人员就应及时地向潜在捐赠人列举已经做出重要捐赠的捐赠人。当然,如果这时还有已经做出捐赠的志愿者一起参加劝募,那么将会大大提高成功的概率。”[8]美国公益筹款界有句名言——“人捐赠给人”(People Give to People)。在大学筹款运动实践中,劝募志愿者的作用是不可忽视的,尤其是在大额捐赠的劝募上,很多忠诚的大学支持者在自己率先做出捐赠后,还将作为劝募志愿者去发动自己的朋友、同事、业务伙伴等参与捐赠,被劝募者出于“面子”或“自尊”,或维持自己在同伴群体中的良好形象,往往很难拒绝这样的劝募。更积极地说,一定社群中的人们会相互模仿,同伴压力不仅会通过压力来促进更多的捐赠,而且也会通过一定程度的模仿和激励作用来促进更多捐赠。

资料来源:VSE, 1974—2014

(四)利他主义驱动:为了更好的大学和更好的社会

虽然税收法律政策和同伴压力可以在很大程度上激励捐赠人做出捐赠,但是纯粹利他主义理论研究表明:有一些人往往容易被真诚的渴望所打动,被大学的公共使命所打动,即便没有税收激励政策和同伴压力,他们也会捐赠大学,他们的捐赠不在乎自己个人的得失,而是为了社会公共利益、一个更好的大学和一个更好的外部世界等。这些捐赠人相信,通过捐赠大学满足他人的需要和大学的发展需要,可以提高社会公共福利水平。如捐赠大学支持世界性医疗卫生、能源环境以及公共治理等领域的前沿研究等,而且捐赠人自己作为社会中的一员也最终将从一个更好的外部世界中受益。例如,2009年美国一名匿名的捐赠人捐赠了7 000万美元给12所女性担任校长的大学,并要求校方不得向任何人公开他的姓名,这位捐赠人的善举可以很好地解释他的利他主义捐赠倾向。正如著名筹款顾问杰瑞尔德·帕纳斯(Jerold Panas)所说:“大额捐助者更愿意捐赠给一个历史性、令人兴奋的项目而不是一个贫困的机构……尽管这是老生常谈,但是一个机构在关于自己未来发展问题上必须呈现它的大胆和力量。”[9]也就是说,大学必须善用捐赠人的利他主义倾向,善于从履行大学公共使命和增进社会公共福利的视角去引导捐赠人。

(五)感恩心理驱动:纪念恩人、感恩母校、报答社会

很多人因为感恩而捐赠大学。首先体现在为了纪念重要的人的捐赠。如纪念父母、配偶、子女及其他重要的人而进行的捐赠,以此感恩他们对自己的重要影响。其次,体现在校友对母校的捐赠回报。校友是大学捐赠的主力军,从2011—2017年美国高等教育年度捐赠数据看,校友的贡献率保持在25%左右,很多校友愿意捐赠母校,是因为在母校求学经历给他们留下了深刻的印象和美好的回忆,他们在母校收获知识、拓展能力、结交朋友甚至找到了人生的伴侣,大学的学习经历帮助他们在职业生涯发展中获得了成功。耶鲁大学校友、高瓴资本集团董事长张磊曾在2010年向其母校耶鲁大学捐赠了888万美元,当被问及为什么捐款给耶鲁大学时,他回答说“是耶鲁改变了我的人生”。从某种角度来讲,校友在大学筹款运动中的捐赠率和贡献率是检验一所大学学生培养质量和校友工作质量的重要指标。因此,很多美国一流大学一方面千方百计地吸引世界上最优秀的学生到大学就读,为他们提供经济资助和奖学金,通过筹款运动为学生提供一流的学习条件和教育体验,善待学生,关切学生权益,注重学生爱校情感培育。这些大学相信,培养的校友越优秀,他们将来回报母校的能量就越大。另一方面,美国一流大学高度重视校友工作,通过校友会、校友兴趣团体、校友俱乐部等校友网络加强大学与校友之间的联系和纽带,通过丰富多彩的校友活动以及校友终身服务体系的建设,强化大学与校友之间的紧密关系,帮助校友获得更大的成功。校友对大学的工作满意了,自然就会不断强化校友对母校的感恩之情,就会对母校慷慨解囊。再次,很多大学支持者出于对现有社会的感恩而捐赠,他们认为自己的成功归功于现有社会体制,正所谓取之于社会,用之于社会。

(六)社交需要驱动:渴望归属和参与

马斯诺认为,人有归属和社交的需要。很多捐赠人同样也有这样的内在需要。他们渴望成为某种重要努力的一部分,如大学的筹款运动就是一种非常具有使命感的努力方式;渴望参与某种重要的活动,如在众多捐赠人当中渴望加入更高层次的大学捐赠人俱乐部;渴望被大学邀请参加大学的晚宴、毕业典礼、校友团聚及其他校园文化活动;渴望自己的名字出现在年度报告、荣誉榜、大学杂志等重要的媒介上。很多在商业上取得了成功的富商巨贾,非常渴望被重视,追求一种高层次的精神感受和滋养。具有强烈社交需要动机的捐赠人往往更乐意提供大额捐赠或引领性捐赠,以凸显他们在大学筹款运动中的重要性。这种需要常常也被大学筹款人员加以利用。如在2015年结束的康奈尔大学的“康奈尔现在”大宗筹款运动的最后3个月,康奈尔筹款策略的一个亮点,就是对那些还没有做出捐赠的潜在捐赠人提出了“成为康奈尔大学伟大筹款努力一部分的最后机会”,使那些潜在大额捐赠人具有一定的紧迫感,产生“如果再不采取行动,自己将很可能与一场伟大的筹款努力失之交臂”的想法。这种激将法往往取得非常好的效果,使大宗筹款运动的目标在最后阶段实现重大突破。哈罗德·西摩(Harold Seymour)曾在其1966年出版的《筹款设计:原则、模型和技术》一书中指出:“这看起来很符合逻辑推论,假设我们所有人都渴望寻求成为一种重要组织的重要一员,那么给这个机构提供实际支持将是一种最好的方式,而不仅仅是为机构而自豪。”[10]他的推论在长期的大学筹款实践中被证明是正确的,成为某种重要努力的重要一部分是捐赠人做出大额捐赠的重要动机之一。

(七)特定意图驱动:基于特殊需要的捐赠

还有一些人捐赠高等教育是出于想在大学事务中体现自己的权威、控制或特定意图。哥伦比亚大学教授诺亚·德雷兹内(Noah Drezner)提到:“在最近20年的美国一流大学大宗筹款运动中,限制性捐赠几乎占了全部捐赠的80%以上,捐赠人在给大学提供捐赠的同时一般都会指定用途或附加一些条件,这些条件可能小到大学电影票的印刷,大到大学校园的景观布置甚至大学的课程改革和招生事务等。”[8]所有经验丰富的筹款人员都可能经历过这种情况,一些为大学提供引领性捐赠的社会名流将获得加入大学董事会或其他委员会的机会,他们当中的一些人可能会成为大学招生工作的重要工作成员,这些人往往会在其子女或其商业合作伙伴的子女进入该所大学方面施加影响。对于一些小型学院,一笔巨额捐赠甚至可能改变整个大学的长期规划和发展方向,如美国很多私立女子学院就是个典型。由于女子学院的奠基性捐赠人的要求,这些学院一直保持只招收女生的传统。也许捐赠人当初的捐赠意图是美好的,但对这一传统的坚持却导致了非常紧迫的生源危机,甚至在捐赠人去世后很长一段时间里,大学的管理者在推动招生改革方面步履维艰。因为大学在改变捐赠人捐赠附加条件时非常谨慎。当然,大部分限定性捐赠与大学的价值观是一致的,但也有少部分的重要捐赠可能干涉大学的管理事务。基于对捐赠人可能的特定捐赠意图的洞察,大学在接受捐赠时是需要保持谨慎的。

(八)自我实现驱动:被认可、理想和自我价值实现

社会交换理论(Social Exchange Theory)的代表皮特·布劳(Peter Blau)认为,捐赠行为是一种社会交换行为,个体的志愿行为常常被他们所期望的行为报酬所驱动,尤其是社会认可。布劳指出,志愿行为的报酬可以分为内部性报酬和外部性报酬。内部性报酬即从社会交往关系本身中取得的报酬,如乐趣、社会赞同、爱、感激、自我价值感等;外在性报酬即在社会交往关系之外取得的报酬,如金钱、商品、邀请、帮助、服从等。布劳把社会交换分为3种形式:一是内在性报酬的社会交换,参加这种交换的行动者把交往过程本身作为目的。二是外在性报酬的社会交换,这种交换的行动者把交往过程看作是实现更远目标的手段,外在性报酬对一个人合理选择交换伙伴提供了客观独立的标准。三是混合性的社会交换,这种交换既具有内在性报酬,也具有外在性报酬[11]。无论是为了哪一种报酬,也无论是哪一种类型的社会交换行为,其最终目标都是指向捐赠人的自我实现。也就是说,捐赠是捐赠人借以实现其人生理想和价值的一种途径选择。很多人捐赠是因为想被这个世界永久纪念,因此大学筹款过程中的冠名答谢就迎合了很多捐赠人的这一需求。很多捐赠人通过在大学设立奖学金、科研基金、捐赠教席等方式获取所捐赠基金的冠名权。此外,一些为大学提供引领性捐赠的捐赠人会获得大学校园内重要建筑物或机构的冠名权,永久冠名权是对捐赠人的高度认可和激励。很多捐赠人之所以捐赠,是为了实现自己的社会理想和人生价值,如美国的慈善大亨卡耐基,捐赠了巨额财富用于建设卡耐基图书馆,他希望通过图书馆的建设来传播有用的知识,从而使更多的人通过读书改变身份和社会地位。卡耐基还捐赠大量财富用于大学实用性课程的改革。

(九)文化信仰驱动:宗教信仰、家庭氛围与慈善文化

传统上,人们捐赠是因为捐赠会使人获得一种帮助人的快乐和成就感,有学者把这种感觉叫做“温暖的光辉”(Warm Glow)。有一些人捐赠是因为宗教信仰,他们认为捐赠是减少愧疚的重要途径,如著名的慈善大家洛克菲勒就是一个虔诚的基督徒,他的捐赠无论用于何种领域都包含着他的宗教情怀。很多宗教组织也鼓励信徒积极捐赠,倡议信徒每年拿出5%的收入捐赠给自己的目标机构或每个星期捐赠5个小时用于志愿活动等。有一些人捐赠是因为家庭氛围的影响,热衷慈善的父母往往潜移默化地影响子女也乐于捐赠。有些人捐赠是受到博爱文化的影响,帮助有需要的人,使其他人也享有公平的机会。还有些捐赠是为了提供一些政府不能提供的社会服务或机会,如捐赠奖学金支持贫困家庭的孩子同样享有公平的高等教育入学机会等,那些曾经接受过社会捐赠的人会更愿意做出捐赠以回报社会。一些拥有巨额财富的捐赠者,他们不愿意留下过多的财富给下一代,认为过多的财富会贻害下一代成长。如微软创始人比尔·盖茨,承诺生前将捐出99%的财富,只留下少量必要的财富给自己的子女。脸书创始人扎克伯格在其女儿诞生时宣布将捐赠99%的财富用于社会慈善事业。这些拥有巨额财富的现代慈善家,在某种程度上都延续了《财富的福音》里面所倡导的慈善精神和文化传统。

二、捐赠人不捐赠的影响要素分析

捐赠人要捐赠一所大学有很多理由,如果不捐赠大学同样也有很多理由。美国学者霍奇金森(Hodgkinson)的一份调查研究显示,人们不捐赠或终止捐赠主要是因为以下因素:缺钱(25%)、对机构缺乏信任(24%)、机构滥用捐赠资金(17%)、不同意机构主张或缺乏共同信仰(7%)、机构筹款策略或筹款人员纠缠(6%)、捐赠给其他组织(5%)、不知道(4%)和其他混杂原因(17%)[12]。萨金特(Sargeant)在其研究中发现,人们终止捐赠主要是因为以下因素:自己无法再提供支持(54%)、感觉其他机构更值得投入(36.2%)、死亡或重新安置(16%)、机构对以前的捐赠没有记录(18.4%)、机构没有及时感谢我的支持(13.2%)、机构没有告诉我资金如何使用(8.1%)、机构不需要我的支持(5.6%)、机构提供的支持质量较差(5.1%)、机构请求了一个不适当的数目(4.3%)、机构沟通不当(3.8%)、机构没有考虑我的意愿(2.6%)和机构工作人员不予帮助(2.1%)[13]。美国银行对高价值捐赠人的一份调查显示[14],他们不捐赠或终止捐赠的原因主要有:劝募太频繁或请求了不合适的数目(37.6%)、机构改变了活动领导(28.9%)、改变了慈善的重点(26.6%)、捐赠人家庭变故(22.0%)、不再参与该组织(12.1%)、不准确的信息保持(4.6%)和目标或计划完成(5.8%)。综合来看,潜在捐赠人不捐赠或不再捐赠的原因是多方面的,从潜在捐赠人自身来看,主要与捐赠人的个性特征与社会处境有关;从大学角度来看,主要与大学社会声望、管理以及与潜在捐赠人之间的沟通、劝募安排等有关。

(一)捐赠人自身特征与社会处境问题

潜在捐赠人之所以不捐赠或不再捐赠与其自身特征和所处的社会处境有很大的关系。首先是潜在捐赠人的个人慈善偏好问题。这个问题主要表现在:(1)潜在捐赠人不关心该机构,潜在捐赠人对机构的项目不感兴趣,或者说大学筹款战略需要与潜在捐赠人的慈善偏好不匹配。比如向一个偏好医疗卫生领域的潜在捐赠人去请求他支持工程领域的项目很可能会失败。(2)潜在捐赠人的慈善重点改变了,感觉有其他更值得投入的慈善项目或领域。(3)潜在捐赠人没有参与该机构,反过来说,大学在过去没有把该潜在捐赠人作为重点对象开展关系培育,没有让潜在捐赠人很好地参与进来。(4)潜在捐赠人是个比较吝啬的人,或者说以前没有捐赠习惯。其次是潜在捐赠人与大学的主张或信仰不一致。主要表现在:潜在捐赠人不认同该大学的愿景和使命;不同意该大学的相关政策;不喜欢大学设置的筹款项目;不相信大学的筹款理由阐述;不赞同大学的工作伦理规范等。这个问题与潜在捐赠人的人生观、价值观和慈善观有关系,但在某种程度上也和大学与潜在捐赠人之间的沟通有关系。再次是捐赠人的财务因素。主要包括捐赠人的经济状况、捐赠能力等。当筹款人员向潜在捐赠人劝募时,一些潜在捐赠人会说“现在经济条件不好,我的资产缩水了”或“我的资产都套在不动产上面,我们没有足够的现金可以捐赠”。此外,还有捐赠人的社会处境因素。主要包括捐赠人工作或生活环境变迁、社会经济发展状况和税收政策等。捐赠人一般愿意为所在社区的大学捐赠,捐赠人一旦离开了大学所在地区,那么他很可能会捐赠新社区的大学而不再捐赠原住社区的大学。然而,这也不是绝对的,关键要看大学筹款人员如何与捐赠人维护关系。经济下行时期,社会慈善捐赠总量一般会减少,当慈善税收抵扣的比例提高了,人们的捐赠会更踊跃,反之则会有一些人选择不再捐赠。

(二)沟通问题

与潜在捐赠人之间的沟通与关系维护是一门艺术,沟通在很大程度上会影响潜在捐赠人的捐赠决策。潜在捐赠人不捐赠或不再捐赠在沟通问题上主要表现在两个方面:一是信息不充分或信息不对称。比如很多人选择不捐赠是因为大学劝募人员没有提供足够的信息,他们对该大学的使命、愿景和价值取向不了解;大学没有清晰地阐述大学的需求,他们不知道该大学最需要什么;大学提供的筹款理由阐述或项目书缺乏可信度和可行性,未能有效说服潜在捐赠人做出捐赠;在沟通过程中,没有足够的其他捐赠人的捐赠案例、详细的捐赠管理政策、答谢政策等。这些都可能导致潜在捐赠人对其捐赠的结果不可预期或缺乏信心。一位潜在捐赠人可能不止一所大学会去劝募,如果该所大学的筹款理由阐述、筹款项目以及筹款优先领域等与其他大学相似、没有新意的时候,潜在捐赠人可能会选择不捐赠。此外,对捐赠人信息了解不全面也可能导致沟通上的失误,如弄错捐赠人的工作单位或婚姻状况可能会让潜在捐赠人对劝募人员的专业素质产生怀疑。因此,在和潜在捐赠人沟通之前,准确了解潜在捐赠人个人信息,准备好大学的介绍材料、筹款理由阐述材料、筹款政策材料等非常重要。二是无效沟通。如社会上对该大学的负面宣传可能会打消捐赠人的捐赠念头,大学的宣传材料制作过于昂贵、华而不实会让潜在捐赠人担心该大学会乱花捐赠资金而选择不捐赠,一味强调大学的需求而忽视潜在捐赠人的需求往往也会导致沟通无效,甚至适得其反。

(三)劝募问题

劝募是一种高超的专业技能。在劝募问题上,导致潜在捐赠人不捐赠或不再捐赠的可能因素主要包括劝募方式、劝募人个性、劝募人与潜在捐赠人的关系以及劝募时机等。一是劝募方式问题。劝募方式不当很容易导致劝募失败。如劝募太频繁、给捐赠人发送过多邮件等可能会导致捐赠人反感从而不予捐赠;没有及时登门拜访潜在大额捐赠人会让他感觉不受重视从而拒绝捐赠;提出过高的捐赠请求会使潜在捐赠人为难,同样,如果提出过低的捐赠请求,则会使潜在捐赠人感觉不重要而拒绝参与。二是劝募人个性问题。如果使用了不恰当的劝募人或劝募志愿者,刚好潜在捐赠人不喜欢这类劝募人,有可能导致劝募失败;劝募人员的性格脾气与潜在捐赠人不合拍,或者劝募人员无意之间冒犯了潜在捐赠人,也有可能导致劝募失败;潜在捐赠人如果感觉到劝募人的身份地位与请求的数量或与潜在捐赠人的社会地位不匹配,也会导致劝募失败;大学如果聘请了付费的筹款顾问去劝募,可能会使潜在捐赠人担心大学不能有效控制成本或滥用捐赠资金而拒绝捐赠。三是劝募人与潜在捐赠人的关系问题。比如向一位从来没有对该大学捐赠的潜在捐赠人请求大额捐赠往往会导致劝募失败。捐赠人与大学关系的建立是一个循序渐进的过程,是逐步了解、逐步信任、逐步增加投入的过程。劝募人与潜在捐赠人没有私人联系或不是朋辈关系可能会加大劝募难度。潜在捐赠人之前有过一些小额捐赠,但没有受到大学的重视,没有被邀请参与大学的重要活动或事务,他们可能会问“我为什么要捐赠,我与大学的关系又不是很重要”。四是劝募的时机问题。劝募时机的把握建立在筹款人对潜在捐赠人的深入了解基础之上。比如潜在捐赠人遭遇生意挫折或家庭变故或特别忙碌时,劝募不是最好时机,劝募得太早或太晚都可能会导致劝募失败。

(四)大学社会声望与捐赠管理问题

一所大学的社会声望及其管理都会对潜在捐赠人的捐赠决策产生重要影响。首先,一所大学的社会声望会影响潜在捐赠人对大学的信心。社会声望和公共形象越好的大学往往能赢得潜在捐赠人的信任和捐赠,反之,如果大学负面评价过多则会使潜在捐赠人对大学产生不信任,即便这些负面评价没有太多实际根据。一般来讲,大学的社会声誉和大学发展历史、办学理念、教育教学质量、学术研究以及社会服务能力和水平等有关,但对大学的负面评价往往更多来自捐赠人的捐赠体验或来自与其他大学之间的比较,捐赠人总是更乐意将自己的资产捐赠给社会声誉较好的大学。因此提供高质量的捐赠服务、改善捐赠人的捐赠体验是一所大学在捐赠人中间建立良好声誉的重要举措之一。其次,在大学管理上特别是捐赠管理上,管理成本太高会让潜在捐赠人对大学失去信心。科特勒的顾客让渡价值理论指出,顾客让渡价值即顾客在消费行为过程中感受到的价值,它等于顾客总价值与顾客总成本之差。顾客总价值是指顾客购买某一产品与服务所期望获得的利益,包括产品价值、服务价值、人员价值和形象价值等。顾客总成本是指顾客为购买某一产品所耗费的时间、精神、体力以及所支付的资金等,包括货币成本、时间成本、精神成本和体力成本。大学捐赠管理的核心就是要在提升捐赠人价值的同时,降低捐赠人的捐赠成本,同时降低大学的管理成本。一般而言,大宗筹款运动的管理成本取决于筹款运动的规模、目标和效率,大约在15%~25%之间,筹款规模越大、目标和效率越高则筹款成本所占比例越低。此外,大学捐赠管理不透明、滥用捐赠资金、对捐赠人认可不及时或不恰当等都可能导致潜在捐赠人决定不予捐赠。

三、私人高等教育捐赠的发展特点

传统上,筹款人习惯按照潜在捐赠人的年龄结构来设计筹款项目。如20~40岁的群体正处在事业上升期,一般有着稳定的收入,但他们财富的积累还不是很多,因此这类群体被视为年度捐赠项目的潜在捐赠人;40~60岁的群体一般事业发展到达顶峰,财富积累也达到一定的程度,更加注重精神层面的价值追求,这类群体常被视为大额捐赠项目的潜在捐赠人;60岁以上的群体一般正准备退休,其人生财富积累达到较高的高度,往往会被认为是计划捐赠的主要潜在捐赠人。在一个家庭中,男性在传统上被认为是家庭财力的主要贡献者,在捐赠决策上也具有较大的决定权。金融家被认为是美国慈善的领军人物,然而这些关于个体捐赠人特点的传统判断随着时代变迁已经发生了重大改变。近30年来,信息产业革命带来了科技企业的蓬勃发展,个人财富创造呈年轻化趋势,科技企业年轻慈善家迅速崛起。随着女性的经济实力、社会地位不断提升,女性积极地参与慈善事业并发挥着越来越重要的作用。个体捐赠资金的流向从以前的救济性领域转向致力于长远发展目标的教育和科技创新领域。这些变化使大学筹款人员不得不重新评估潜在捐赠人的慈善兴趣和慈善捐赠能力。

(一)个体捐赠人群体的代际更替

每一代捐赠人由于社会背景、受教育程度和成长经历不一样,从而形成了捐赠人的代际差异,集中反映在捐赠人的慈善理念和慈善习惯上。在美国,出生于1929年之前的“伟大的一代”,还在世的基本上年龄已经超过90岁,他们一生经历了战争、经济衰落与繁荣,保持着旧时代简朴的生活习惯,对财富已经看得很淡,认为带着财富离开人世是一种耻辱,其一生积累的财富大多已经做了捐赠安排。出生于1929年至1945年之间的“沉默的一代”如今也70多岁了,这一代人成长于美国经济大萧条期间或二次世界大战期间,长期经受社会动荡,习惯忍辱负重,具有较强的大局意识和自我牺牲精神,他们自身经历动荡,较易理解和同情他人的困境。出生于1946年至1963年之间的“婴儿潮一代”现在已经50多岁了,这一代人经历了美国历史上最好的繁荣时代,他们大多受过良好的教育,财力殷实,一般具有较强的社会责任感,也热衷于高等教育捐赠事业。尼科·朱迪斯(Nichols Judith)的研究表明,“婴儿潮一代”首笔捐赠的平均数比“沉默的一代”要高[15],有很多人还成为了高等教育捐赠事业的引领者。出生于1964年至1981年之间的“未知的一代”,相对于其父辈,对社会政治和公共事务没有那么高的热情,但是对志愿性慈善活动有较高的热情,慈善已经成为他们很多人生活的一部分。出生于1981年以后的“千禧年一代”,经历了美国的信息技术革命,对于互联网络和现代信息传播技术的适应和应用水平远远超过了老一代,而且他们越来越多地参与互联网慈善活动,成为互联网新慈善的重要推动力量。作为大学筹款人员,必须意识到不同年代捐赠人群体的代际差异,并根据代际特点制定有针对性的筹款战略和项目设计。

(二)科技企业年轻慈善家的崛起

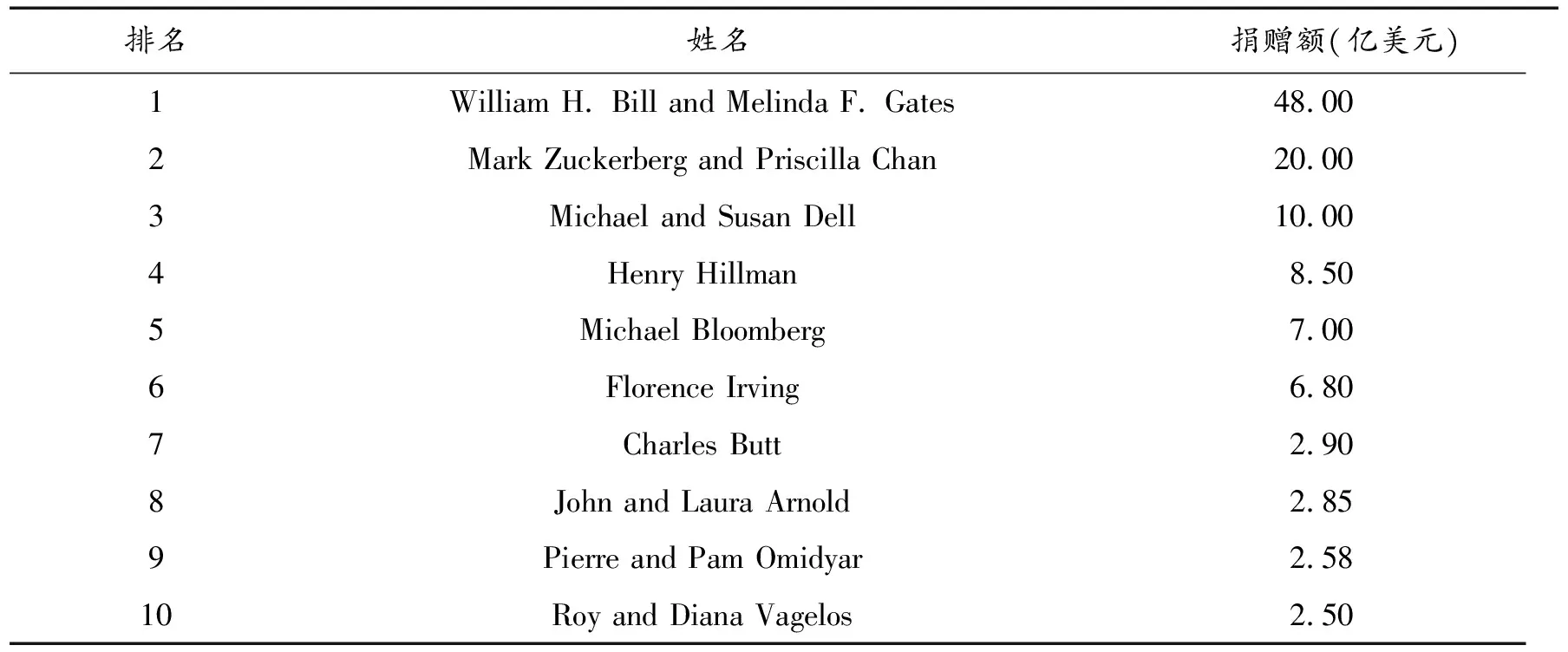

美国慈善纪事报(The Chronicle of Philanthropy )发布的2018年美国慈善排行报告显示,2017年美国最慷慨的50位富豪捐赠了147亿美元,其中捐赠给基金会约90亿美元,约占63%;捐赠给大学约18亿美元,约占13%(如图3)。实际上,算上通过基金会再捐赠给大学的资金,大学所获得的捐赠资金比例更高。其中,微软公司联合创始人比尔·盖茨夫妇捐赠48亿美元,荣登2017年年度美国慈善排行榜榜首,脸书创始人扎克伯格夫妇捐赠20亿美元,排名第二(见表1)。在TOP 50中,共有20对夫妻或个体的年龄在60岁以下,50位富豪的平均年龄是71岁。报告强调,2017年美国慈善捐款总额的大幅增加,部分原因是40岁以下的科技公司企业家的慷慨捐赠。在过去的5年中,科技企业成为创富新星,其财富增值了10倍。在50人中共有11位富豪来自科技企业,共捐赠87亿美元,约占50人捐赠总额的60%。正如格兰德瓦利州立大学约翰逊慈善事业中心(Grand Valley State University’s Johnson Center for Philanthropy)教授迈克尔·穆迪(Michael Moody)所说:“40岁以下的慈善家对建立捐赠基金并不是很感兴趣,他们更多地是将财富投入其他基金会或捐赠基金,他们希望改变马上发生,特别是加速科学研究步伐,他们总是希望获得更好的技术和工具,这也许正是这些年轻人获得成功的原因。”[16]如果科技企业在美国慈善中的作用像过去几年一样保持增速,它将彻底颠覆传统金融行业在美国慈善中的主导作用。

资料来源:The Special Report of 2018 Philanthropy 50,https://www.philanthropy.com/specialreport/The-2018-Philanthropy-50/162.

图3 2018年美国个人慈善排行榜(TOP 50)慈善资金流向百分比

资料来源: Biggest Philanthropists in the US. https://www.philanthropy.com/article/America-s-Superrich-Made/242446.

(三)女性慈善家发挥着越来越重要的作用

随着受教育程度和经济社会地位的不断提高,女性在慈善事业中发挥着越来越重要的作用。美国印第安纳大学礼来慈善学院妇女慈善研究所(Women’s Philanthropy Institute)一份关于“谁决定教育捐赠”的研究表明,在美国家庭中,在决定是否捐赠教育机构和捐赠额度上,女性比男性更有发言权和最终决定权[17]。研究数据显示,没有宗教信仰的单身女性比那些有宗教信仰的女性更乐意捐赠,且在平均捐赠额度上高出一倍,这一发现形成了与传统截然不同的结论。传统认为,年长女性比年轻女性更乐于捐赠并捐赠更多。时代的发展使新一代年轻女性受到更好的教育,她们拥有更高的收入,特别是千禧一代的年轻女性,其宗教情怀比她们的长辈要淡得多。报告显示,美国成人中无宗教信仰比例从1987年的7%增长到2017年的26%,而且还呈继续增长趋势。这一趋势也给大学筹款人员一个重要提示,在年轻一代的女性中,靠唤起宗教情怀来筹款已经落伍了。研究还表明,女性在慈善捐赠方面更具有战略性和计划性,在捐赠决策过程中,女性更愿意去查阅更多的资料、做更多的调研,以使捐赠决策更加科学有效。在捐赠管理上,女性比男性更加看重个人在受赠机构中的参与程度。研究表明,年龄较大的妇女无论其财富多少,都比男性更乐于捐赠。特别是“婴儿潮一代”的女性,她们掌握着美国约19万亿美元的资产和全美4/5的金融资产,到2030年,作为美国慈善的中流砥柱,“婴儿潮一代”中半数以上(54%)人口为女性。因此,无论是年轻女性还是年长女性,她们都将在美国慈善事业中发挥日益重要的作用,如何根据女性慈善的特点有针对性地设计筹款战略和筹款项目是新时代背景下大学筹款人员的重要课题。

(四)私人慈善投入科学研究成为重要趋势

在联邦政府科研拨款增速放缓的背景下,私人慈善大举进入科学研究领域。私人慈善资金的进入不仅填补了政府的资金空缺,而且还能跟进那些被联邦政府忽视的重要工作,因为这些工作具有很大程度的模糊性、试验性和不确定性。根据美国科学慈善联盟(Science Philanthropy Alliance)的统计,近年来,全美每年大约有40亿美元的慈善资金进入科学研究领域,大学成为最大赢家。如约翰·保尔森(John Paulson)向哈佛大学捐赠了4亿美元,用于支持其工程与应用科学学院的建设;查尔斯·费尼(Charles Feeney)向加州旧金山大学捐赠1.77亿美元用于全球脑健康科学研究;斯蒂芬·苏世明(Stephen Schwarzman)向耶鲁大学捐赠1.5亿美元,建立一个艺术文化学习中心;托马斯·皮尔森(Thomas Pearson)向芝加哥大学捐赠1亿美元用于皮尔森全球冲突研究与解决中心。美国慈善排行榜(TOP 50)统计数据显示,仅2014年就有约16亿美元资金用于科学研究事业。其中最大的一份科学慈善捐赠是由MBI公司创始人泰德·史丹利(Ted Stanley)做出的,他捐赠了6.5亿美元给布罗德研究院用于遗传学与精神病的研究。保罗·艾伦(Paul Allen)是微软公司合伙创始人,他捐赠了2.98亿美元,其中1亿美元用于艾伦细胞研究所的科学研究。捐赠科学研究有利于推动科学发现和技术革新,有利于提高人类的公共福祉。个人慈善对大学和科研领域的青睐,对美国大学筹款运动来说是一个重大利好消息,同时也对大学筹款项目设计提出了更高的要求,大学需要站在人类公共福祉的高度增强大学的公共责任和公共使命,进而争取更大的私人慈善支持。

美国私人高等教育捐赠扎根于基督教的慈善文化土壤中,在美国经济社会变革和高等教育的发展进程中不断汲取营养并发展壮大,形成了浓郁的社会文化传统、完备的法律政策体系和专业化的运作机制,彰显了私人财富对高等教育重要价值的认知以及对社会改良和社会进步的美好愿望,闪耀着人性温暖的光辉,为美国一流大学从诞生初期的市镇小学院一路发展到成长时期的地区性大学,再到变革时期的国家性大学,一直到今天的全球性大学做出了不可替代的贡献,也对世界高等教育捐赠事业发展树立了典范。