寻访朱自清故居

孙功俊

对现代作家朱自清先生,我尤为崇敬。上中学时,读过他的《春》《背影》《荷塘月色》,都是中学课本中的范文。先生的散文文情并茂,情真意切,读后久久难忘。

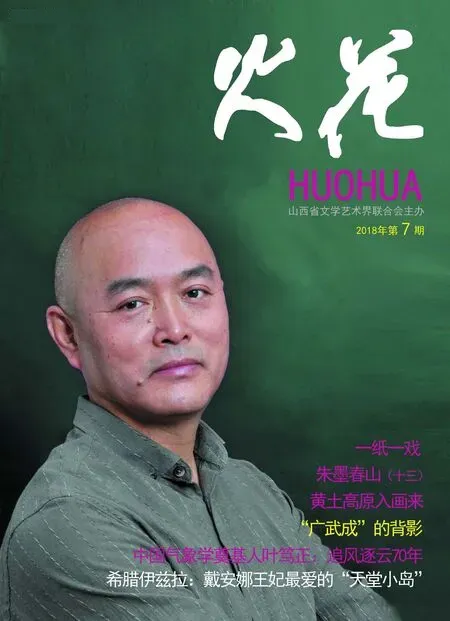

春节后,和友人一道来扬州打工。来扬州,首先最想去的地方,当然是想寻访朱自清先生的故居。于是,在一个春日的午后,我沿古运河西侧的河岸慢慢行走,到了马可波罗纪念馆前。朝西望去,一条笔直的狭长小巷,巷口墙上是一巨幅水墨画,“背影”二字特别显眼,右上方是朱自清先生的头像。

沿小巷前行,两侧高墙,只见后窗。砖墙上疏疏落落长着一蓬蓬野草。小巷中间是花岗岩条石,条石两侧是青砖,巷子极静。走到巷尽头,有箭头指示朱自清故居方向,沿所指方向,拐几个弯后,见巨大牌子悬在巷边:安乐巷27号。

故居是清同治年间所建扬州传统民居,大门朝东,条砖勾缝门楼,对开墨漆大门。门是侧开的,没有大户人家恢宏的正大门,没石鼓,门楣上也没砖雕。从角门进去,薄砖铺地,条石镶边,砖墙细瓦,雕花屏门,是古朴大方、小巧精致的一座三合院式民宅。右侧小门上写着“朱自清先生卧房”,红木清漆的窗栏、茶几、条桌、橱柜,据称皆为原物原貌。一架老式眠床,蚊帐、棉被都摆得整齐。客厅对面是他父母的卧室,格局与摆设基本一样。

穿过小客厅就是天井,然后又是客厅。再进去又是一小天井,又是客厅和两侧厢房,格局如前面。回头到进门对面的一间,是书房还是会客室,不详,立有朱自清塑像,一派儒雅,一介书生。侧面墙上挂有毛泽东的文稿《别了,司徒雷登》的手迹,显眼处是“朱自清一身重病,宁可饿死,不领美国的救济粮”。塑像的背后墙上是一句题辞“清芬正气留当世”,很恰当地概括了先生的文品和人品。

先生的许多散文名篇,都是现代散文的精品。朴素清新、富有节奏感和韵律感的文笔,总是充满诗味,透出一股清芬。

先生原名叫自华,号实秋,后改名自清,1898年11月生于江苏东海,六岁随家人迁居扬州,在这里度过了童年和少年时期。先生从小读私塾,继承了父辈的家学渊源,江南古镇秀丽的自然风光和浓郁的文化氛围,陶冶了少年朱自清平易的性情和向往自然美的情趣,这些都融入了他后来的诗歌与散文创作中。1916年,十八岁的朱自清考入北京大学哲学系,这使他有更多机会接受新文艺思潮的影响,而“五四”运动的爆发,则推动他坚定地走上文学的道路。1920年,先生从北京大学毕业,先后在江浙两省的多所中学担任国文教员。1922年,为生计所迫,他只身一人来到浙江台州第六师范学校任教。每到夜晚,他常常会因往事而陷入迷茫的愁绪中。有一回,他在给俞平伯的信中写道:“我想将这宗心绪写成一诗,名曰《匆匆》。”于是,一篇早期广为流传的散文诗就这样诞生了。

先生的散文偏爱叙事和抒情。叙事散文主要以描写社会现实为主。而抒情散文,一类是以《背影》《女儿》为代表,描写个人及家庭生活,具有浓厚的人情味;还有一类就是以自然景物为主,抒发个人情感的小品文,如《绿》《春》《荷塘月色》《桨声灯影里的秦淮河》等。说到借景抒情,先生有一篇佳作,借着对旧时光、老景致的回忆,抒发了自己对故人的深切怀念之情,这就是《白马湖》。当然,这并不是先生安身立世的全部,如果只有温良醇厚的一面,也就不是真正的先生。先生留给世人的另一面,是作为民主战士坚贞的一面。由诗文、散文再到杂文,由作家、教授再到学者,先生终其一生,始终不逾的是对黑暗腐朽强权势力的抗争,即便处境困顿百病缠身也不失斗志不屈不挠,直至临终还嘱咐夫人:“我是在拒绝美援面粉的文件上签过名的,我们家以后不买国民党配给的美国面粉。”先生的坚贞是贯穿一生的民族底气,是文人士子最为理性的英勇气概。1948年8月12日,朱自清先生因病在北平医院辞世,终年五十一岁。先生的一生是淡泊的,他平淡为人、朴实为文的品格,却为后人景仰。

如果时光可以回溯的话,在这座普通的宅院里,一定可以见到戴着黑布小帽、穿着黑布马褂的父亲身影,可以闻见迈儿、闰儿、采芷、转子、阿毛几个孩儿的喧腾笑闹,也许还能一睹个子不高、戴着细边圆镜平和儒雅回家省亲的先生风采呢……

回程又走在曲折深长的小巷中,墙头上茂盛的野草,在春风中自摇自乐,想起写下“曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田的叶子”这种句子的人,应该就出自这种小巷中的人。再回到巷口那幅“背影”的水墨画前,我站住了。《背影》是一篇只有1500字的短文,记述一件极平常的小事:父亲送车时为儿子买橘子,却写出了父子间深深的情,感动了一代代读者。

走出幽深的巷口,回到古运河畔宽阔的大道上,车流在春阳下如水流淌,鳞次栉比的高楼凸显着古城新貌。记起下车时的扬州火车站,回想不久前经过的润扬大桥,滔滔江水和悠悠运河,见证了古城扬州的沧桑变化。先生去世至今,世间已然天翻地覆了。倘若先生天上有知,也一定会受用这无边的繁华。