我国文物犯罪现状与打防对策实证研究

□王 彬

(中国人民公安大学,北京 100038)

文物能够展现特定历史时期的社会风貌,记录一个民族历史文化的传承与发展,组成一个民族的集体记忆,具有丰富的历史、艺术价值。我国历史悠久,文物资源丰富,但是近年来,文物犯罪形势严峻,大量文物遭受破坏、盗取,甚至被走私到海外,文物犯罪亟需采取有效措施进行治理。笔者收集了2012年至2017年中国裁判文书网中所有文物犯罪的一审判决书共1210起,提取判决书中关于文物犯罪的作案人数、作案手段、作案人员籍贯、年龄、文化程度等关键信息,以此分析我国当前文物犯罪现状,提出针对性的打防对策,遏制文物犯罪高发的趋势。

一、文物犯罪的概念

文物犯罪并非刑法中的一个具体罪名,而是指以文物为对象的犯罪的总称,即针对文物实施的各种犯罪类型的总和。从我国刑法分则关于文物犯罪的规定来看,当前我国文物犯罪主要包括四个方面:第一,有关文物的犯罪大多载于刑法分则第六章第四节的“妨害文物管理罪”*妨害文物管理罪共涵盖意损毁文物罪、过失损毁文物罪、故意损毁名胜古迹罪、非法向外国人出售珍贵文物罪、倒卖文物罪、非法出售私赠文物藏品罪、盗掘古文化遗址、古墓葬罪、盗掘古人类化石、古脊椎动物化石罪、盗窃、抢夺国有档案罪、擅自出卖、抢夺国有档案罪十项罪名。中;第二,在刑法分则第三章第二节走私罪中规定了走私文物罪;第三,在刑法分则第九章渎职罪中规定了失职造成珍贵文物损毁流失罪;第四,将盗窃珍贵文物,情节严重的情形规定在刑法分则第五章盗窃罪当中。

综上,我国文物犯罪共包括集中规定于“妨害文物管理罪”中的十项罪名和散落规定于刑法分则中的三项罪名,共十三项罪名。按照文物犯罪作案方式的不同,将文物犯罪分为以下几类:1.损毁文物犯罪,包括故意损毁文物罪、故意损毁名胜古迹罪和过失损毁文物罪;2.盗掘文物犯罪,包括盗掘古文化遗址、古墓葬罪,盗掘古人类化石、古脊椎动物化石罪;3.非法转让文物犯罪,包括非法向外国人出售、赠送珍贵文物罪,倒卖文物罪,非法出售、私赠文物罪;4.走私、盗窃文物犯罪,包括走私文物罪、盗窃(文物)罪;5.文物渎职犯罪,包括失职造成珍贵文物损毁、流失罪;6.涉及国有档案犯罪,包括盗窃、抢夺国有档案罪、擅自出卖、抢夺国有档案罪。[1]

二、当前我国文物犯罪现状

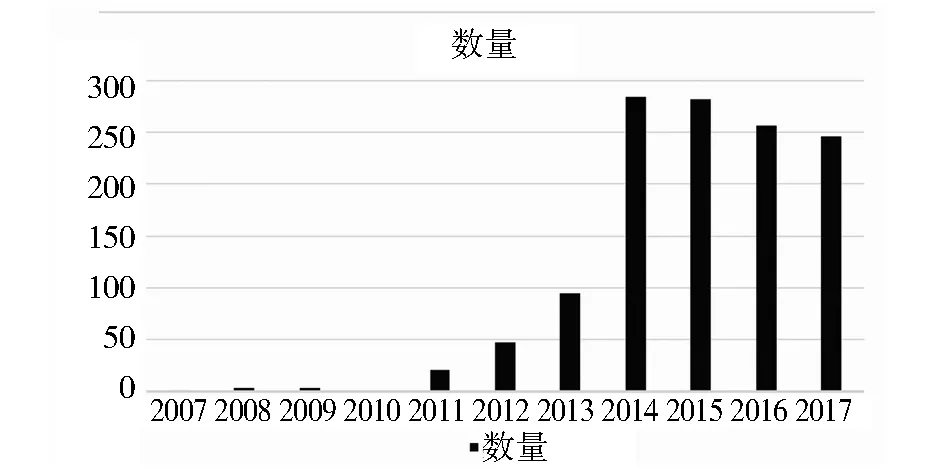

(一)文物犯罪总量激增后趋于稳定

目前对于全国文物犯罪发案数量尚未有官方的正式统计数据,仅有部分省市部分年份的文物犯罪立案数,因此笔者收集2007年至2017年中国裁判文书网文物犯罪一审判决书从侧面反映我国文物犯罪总量发展趋势,虽然判决书相对于公安机关立案书具有一定的滞后性,但整个年份判决案件的数量也能反映这时期该类案件的发案数量,且笔者特地将选取年份延长至2007年-2017年,选取较长的年份以减弱判决书滞后性的影响,力争更准确反映文物犯罪总量的变化趋势。

根据裁判文书网2007-2017年的文物犯罪一审判决书数量看,全国判决文物类犯罪案件数量如下:2007-2012年均不超过50起,2013年95起,2014年284起,2015年282起,2016年256起,2017年246起。2012年、2013年判决案件数量不到100起,2014年激增到284起,2015年延续激增的态势为282起,2016、2017年则趋向稳定在250起左右。可见2014-2015年我国文物犯罪数量激增,从2016年后文物犯罪数量则趋向稳定,即文物犯罪总量激增后趋于稳定。虽然当前文物犯罪总量趋向稳定,但是从判决案件数量可以判断当前文物犯罪处于高发态势,案件总量大,犯罪形势十分严峻。

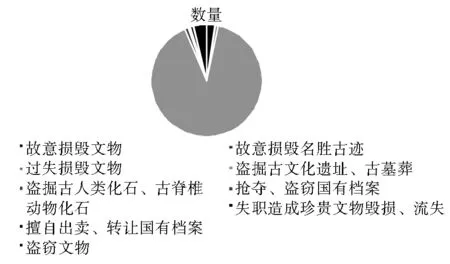

(二)盗掘古墓葬、倒卖文物、盗窃文物为主要犯罪形式

2012-2017判决各类文物犯罪在文物犯罪总量的占比分布如下图所示:

2012-2017年共判决案件1210起,其中故意损毁文物28起,占比2.31%;故意损毁名胜古迹2起,占比0.16%;过失损毁文物8起,占比0.66%;倒卖文物51起,占比4.21%;盗掘古文化遗址、古墓葬1048起,占比86.61%,盗掘古人类化石、古脊椎动物化石11起,占比0.90%;抢夺、盗窃国有档案3起,占比0.24%;擅自出卖、转让国有档案5起,占比0.41%;失职造成珍贵文物毁损、流失10起,占比0.82%;盗窃文物44起,占比3.63%;非法出售、私赠文物藏品、非法向外国人出售、赠送珍贵文物和走私文物均为0起。

从数量上来看盗掘古文化遗址、古墓葬犯罪占据文物犯罪总数的绝大部分,是当前我国文物犯罪最主要的犯罪形式;其次是倒卖文物犯罪;再次是盗窃文物犯罪。损毁文物类案件平均每年6起,发案数量较小,但基层文物保护单位应当注意这种现象,加强防范。国有档案类犯罪平均每年1起,偶有发生。而非法出售、私赠文物藏品罪,非法向外国人出售、私赠珍贵文物还没有相关的判决案件。可以说我国当前文物犯罪主要就是盗掘古墓葬、倒卖文物和盗窃文物这三类犯罪构成,因此在文物犯罪的打击与防范过程也要以这三类犯罪为中心,部署针对性的打防对策。

(三)发案区域相对集中

2012-2017年共判决各类文物犯罪案件1210起,按照各个省份判决案件数量降序排列依次为河南209起,陕西174起,山西126起,山东120起,浙江112起,河北65起,湖北58起,安徽47起,四川46起,江西37起,内蒙古自治区31起,湖南30起,甘肃27起,江苏24起,福建22起,辽宁16起,重庆市15起,广西壮族自治区11起,黑龙江10起,吉林8起,青海5起,贵州4起,广东4起,云南3起,上海市3起,北京市2起,宁夏回族自治区1起。

从省份角度看,河南、陕西、山西、山东、浙江5个省份的判决案件数为741,占据了总数的61.2%,可以说这五个省份是文物犯罪人员的主要输入地。将发案区域缩小至地市级,以案件数量前三的河南省、陕西省、山西省为例进行分析。在河南省209件案件中,开封市41件,占比20.1%;安阳市29件,占比14.2%;洛阳市24件,占比11.8%。陕西省的174起案件中,渭南市41件,占比23.5%;西安市39件,占比22.4%。山西省的126起案件中,运城市90件,占比71.4%。可以看出大量的文物犯罪,集中发案于特定省份如河南、山西、陕西,具体而言集中发案于运城、开封、西安、渭南、洛阳等地市,即大量的文物犯罪集中发案于少量地区。这一方面与当地历史悠久,文物资源丰富有关,另一方面也反映出这些地区文物犯罪治理尚存漏洞,应当针对文物犯罪重点地区深入开展文物犯罪防治行动。

(四)作案人员具有地域性、结伙性特点

犯罪学家班杜拉的社会学习理论认为,犯罪不是遗传决定的,犯罪的各项技能不是与生俱来的,而是后天在不断的学习中习得的。[2]文物犯罪同样也需要犯罪学习,并且文物犯罪相比于其他犯罪行为需要更加丰富的经验与专业技术,如确定墓葬方位需要风水知识,使用扎杆探点需要对土层土质具有一定了解,倒卖文物也需要对文物价值拥有基本判断,因此文物犯罪相比其他犯罪更需要犯罪知识的学习。而文物犯罪经验的传授多是依托师徒关系、宗族关系以父传子、师传徒、同乡传同乡的方式进行传播,因此文物犯罪作案人员多为同乡、同族,具有一定的亲缘、血缘关系,地域性特征十分显著。从已收集案例中犯罪嫌疑人籍贯看,文物犯罪嫌疑人多来自于安徽的马鞍山、宣城、淮南,广西的桂林、柳州,河北的保定、邯郸,河南的洛阳、平顶山,湖北的荆门、宜昌,江苏的徐州,江西的抚州、宜春,辽宁的朝阳、鞍山,内蒙古的赤峰,山东的临沂、滕州,陕西的宝鸡,浙江的绍兴等。可以将上述地市列为文物犯罪人员主要输出地,对其辖区内的文物犯罪人员进行管控,以便进行线索收集、案件串并、人员落地等工作。

此外,由于文物犯罪环节众多,犯罪工作量大,单人难以完成,因此犯罪分子常常以团伙的形式进行犯罪,并且形成了探点、挖掘、盗墓、藏匿、销脏等精细、明确的分工。据国家文物局统计,2017年山西、山东、河南等地侦破的文物犯罪案件,共抓获犯罪嫌疑人1000余名,而这些嫌疑人组成的犯罪团伙则竟有100余个。[3]从已收集案例中的作案人数来看,几乎全部的盗掘古文化遗址、古墓葬犯罪与盗掘古人类化石、古脊椎动物化石犯罪都是三人以上结伙作案;绝大部分倒卖、盗窃文物犯罪是多人作案;而损毁类文物犯罪与失职造成珍贵文物毁损、流失犯罪则多为单人作案。综上,文物犯罪的主要犯罪形式如盗掘、走私、倒卖文物,多为团伙犯罪,而损毁类文物犯罪与渎职类文物犯罪由于犯罪方式的不同,单人足以或较易实施,因而多为单人犯罪。

(五)作案手段从传统手段向专业化手段发展

社会的发展与科学技术的革新带来了更加现代化、智能化的工具,而现代化的工具不仅应用于生活生产中,也被犯罪分子应用在犯罪活动当中。在收集的案例中,犯罪手段具有从原始、传统手段向专业化、现代化手段发展的趋势。例如在盗掘类文物犯罪中,大部分犯罪分子使用手电筒照明、探针或扎杆探测、洛阳铲挖掘等传统犯罪手段,而部分犯罪分子则已经开始使用红外夜视仪、金属探测器、定向爆破、挖掘机、德国探矿设备等专业化工具进行盗墓犯罪。又如倒卖文物犯罪,已经由传统的线下私人联系的形式转变为古玩市场地下规模化交易、网络论坛、网络文物交易平台等形式。专业化的工具极大缩短了犯罪时间,提高了犯罪效率,现代化工具如军事对讲机、即时通讯工机具、网络交易平台、第三方支付平台等都为犯罪分子的犯罪行为提供了较好的掩护,给公安机关的侦查带来了很大的挑战。

(六)文物犯罪产业化趋势明显

犯罪产业化,是指刑事犯罪不断规模化发展,逐渐形成精确分工、相对完整的地下产业链的发展变化过程。[4]犯罪产业化是刑事犯罪的发展趋势,许多犯罪随着时间发展,不断职业化、精细化逐渐形成一条完整的产业链条。

文物犯罪也是如此。首先,从犯罪职业化角度来看,在文物犯罪人员主要输入地如山西、山东、河南等地,犯罪分子在同族、同乡中纠集犯罪成员,互相交流犯罪经验,以实施文物犯罪为职业。其次,从犯罪规模来看,当前文物犯罪犯罪规模巨大。公安部于2017年6月至8月在全国范围内开展了为期三个月的打击文物犯罪专项行动,整个专项行动共抓获犯罪嫌疑人545名,打掉犯罪团伙79个,追缴文物2715件。[5]短短三个月的专项行动战果反映出了当前文物犯罪规模庞大,涉案人员、文物众多,犯罪市场巨大。最后,从犯罪产业链条来看,目前文物犯罪分工精细,已形成完整的产业链条。就具体犯罪而言如盗掘古墓葬犯罪,在策划犯罪、准备工具、踩点探点、放哨望风、爆破打洞、进墓挖掘、运输转移、走私销赃等每一环节均有细致分工。从整体文物犯罪产业来看,已形成了盗窃盗掘、藏匿运输、中间商倒卖、走私销赃的产业链条。如湖北省公安厅破获的“5.8专案”,三名主要犯罪分子不仅具有资金和文物上的来往,并且其各自带领的犯罪团伙已形成了确认文物点位、挖掘文物、中间商倒卖、定价等完整的犯罪链条。[6]

三、我国文物犯罪打防对策

(一)落实监管职责,及时发现案件

当前,文物犯罪犯罪黑数较大,存在大量隐案,主要原因有以下三点:第一,文物保护部门未落实监管职责,犯罪嫌疑人在盗掘古墓葬、古文化遗址后会对犯罪现场进行回填,掩饰消除犯罪痕迹,文物保护员、护墓员常因为工作疏忽不能发现案件;第二,文物犯罪没有被害人及时报案,许多“田野文物”被盗掘之后未能及时发现、报案,而倒卖、走私文物这样的犯罪更不存在被害人报案;第三, 行政执法与刑事执法衔接不畅,许多地方行政执法机关发现案件后,误把刑事案件当作行政案件处理,或者由于“关系”、“政绩”等因素的影响不报、少报案件。

为及时发现案件,减少隐案,有效打击文物犯罪,首先需要文物保护部门落实监管职责,落实文物保护巡查制度,特别针对散落在村落、郊外的文物加强巡查保护;此外还要完善技术防控手段,如在重点保护单位设置振动监控报警系统、入侵报警系统,保证及时发现案件;其次,公安机关要扩大线索来源,加强阵地控制,如利用特情控制地下文物交易市场,加强网上涉及文物犯罪信息的巡查,主动发现案件线索;最后,完善行政执法部门与刑事执法部门的沟通协作,刑事执法部门对行政执法部门进行业务指导,帮助其准确判定案件,提升执法水平,行政执法部门发现刑事案件后要保证案件及时报送。

(二)搭建“全国文物犯罪工作平台”,信息共享,综合研判

虽然文物资源主要集中于少数省份,但一个完整的文物犯罪通常包括盗掘、藏匿、运输、走私等过程,整个过程涉案人员多,犯罪链条长,涉及多个地市,跨区域特征明显。如盗掘类文物犯罪多集中于河南、山西、山东等省份;倒卖类文物犯罪则多集中于福建、陕西、辽宁等省份。文物犯罪团伙常常是系列作案,作案地点分散,涉及全国多个地区,而各地公安机关由于信息闭塞,不能有效整合案件线索与情报,各自为战,文物犯罪打击效果一般。

从这点来看,文物犯罪与电信诈骗犯罪具有许多相似之处,例如案件多为系列案件,犯罪嫌疑人多为有组织的犯罪团伙,案件涉及区域多等。公安部推出的“电信诈骗案件侦办平台”极大方便了电信诈骗侦办过程中的案件串并、情报研判等工作,在打击电信诈骗犯罪中发挥了重要作用。因此笔者设想可以借鉴“全国电信诈骗案件侦办平台”的案件收集、研判、侦查模式,建立“全国文物犯罪工作平台”,负责汇总收集全国文物犯罪线索、情报;串并全国文物犯罪案件;利用大数据分析研判可疑线索,将各地打击文物犯罪工作紧密结合在一起。加强信息共享,情报研判主导侦查是公安机关打击犯罪的趋势,文物犯罪又具有系列案件多、涉案人员多、涉及省市多的特点,在当前形势下,只有各地公安机关打破信息壁垒,通力合作,形成合力,才能有效打击文物犯罪。

(三)追踪赃物,挽回损失,倒查案件

由于文物犯罪犯罪分子的职业化水平较高,反侦察意识强,在盗掘、走私过程中往往线索不多,再加之发案时间较长,犯罪现场破坏严重,侦查办案往往陷入僵局。但主要的文物犯罪无论是盗掘类文物犯罪,还是走私、盗窃、倒卖文物犯罪,犯罪分子最终都要处理所得文物,换取经济利益。在文物倒卖过程中,中间人或者买家相比职业犯罪人员反侦察能力较弱,公安机关可以此为突破口,追踪赃物,扩大线索,沿文物倒卖链条倒查案件。第一,针对“古玩交易市场”、“旧货市场”采取有效管控,一方面制定市场管理规范,加强行业监管,及时汇报可疑线索,另一方面针对“地下黑市”,加强特情情报收集,及时掌握线索;第二,加强网络巡查,打击网络文物交易平台。从收集的案例来看,犯罪分子已经从传统的销赃渠道转向网络销赃,例如在浙江温州的一起案件中,犯罪分子就利用华夏收藏网交易出售赃物,此外存在各种QQ群、微信群、贴吧、论坛进行文物倒卖活动,网络销赃已逐渐成为文物犯罪销赃的主要渠道,应当引起侦查机关的注意;第三,依托群众,广泛收集社会线索,大量的珍贵文物倒卖、收藏、遗失在民间个体之间,民众提供的线索具有极大价值。不久前由公安部与国家文物局联合推出了“中国被盗(丢失)文物信息发布平台”,该平台向民众公布我国被盗、丢失文物信息,为民众参与文物保护提供了渠道。

(四)注重案件经营,摧毁犯罪产业链

当前我国刑事犯罪产业化趋势明显,就文物犯罪而言,已经形成了盗掘、盗窃、运输、藏匿、倒卖、走私的产业链。一般而言,先由老板出资购买盗墓工具,招纳人员组织盗墓,具有风水与“探点定位”知识的人负责确定墓葬位置,由盗墓团伙核心人员组织人员或雇佣村民进行挖掘,盗取文物后交倒卖文物的中间人并给予一定抽成,中间人负责联系香港等境外走私团伙迅速将文物走私出境。整个犯罪产业涉及地域广、人员多,但实践中侦查机关仅关注某个案件,最终往往只能打击到某个个体、某个团伙或某个犯罪环节。而犯罪产业链一旦形成,就具备了一定的组织结构与恢复能力,犯罪产业链中某一环节被打掉,会有新的犯罪团伙补充进来,所以从宏观来看这样的侦查策略并不能有效打击文物犯罪。彻底铲除文物犯罪,必须从源头入手,首先,文物犯罪多为系列案件,侦查机关在侦查中要加强情报研判与案件串并工作,从个人研判到团伙,从个案串并到系列案件,从“小案”发展为“大案”;其次,针对文物犯罪产业链,侦查机关要树立经营意识,掌握某个犯罪团伙后或某一环节犯罪事实后,结合上下游犯罪,追踪溯源,形成证据链条,从而打击犯罪产业链中的各个环节,直至铲除。

(五)犯罪人员输出地与犯罪输入地联合预警

上文已论述过文物犯罪具有典型的地域性特征,犯罪输入地与犯罪输出地都比较固定,主要的犯罪人员输入地如河南开封、陕西渭南、山西运城等地;主要的犯罪人员输出地如重庆市、河南安阳、内蒙古赤峰、浙江绍兴等地。由于文物犯罪需要大量的经验与专业的技术,因而文物犯罪人员多为职业犯罪人,即大量的文物犯罪由少部分职业犯罪人实施,而这部分人又来自相对固定的地区,因此如果文物犯罪人员主要输出地能及时收集文物犯罪人员的相关信息,并及时将信息与文物犯罪人员输入地共享,犯罪输入地在文物犯罪人员进入本地区时及时预警,预警达到一定级别后由侦查机关介入调查,从而有效阻止、打击文物犯罪。犯罪人员输出地与犯罪人员输入地联合预警要从以下几点着手:第一,加强特情信息收集与阵地控制,针对文物交易黑市、网络交易平台、网络论坛等收集可能的犯罪人员信息;第二管控文物犯罪前科人员,文物犯罪人员往往以犯罪为职业,刑满释放后多会继续从事犯罪;第三,利用大数据研判潜在犯罪人员,根据特情、监管场所采集的信息,通过话单、关系人、活动轨迹等研判尚未掌握的犯罪人员;第四,犯罪输入地建立预警等级制度,例如根据文物犯罪人员在本地区的人数(个人或团伙)、活动的时间(白天或夜间)、活动的地区(普通区域或重点文物保护区)进行不同等级预警,当预警到达一定等级就由侦查机关介入调查,及时阻止犯罪。