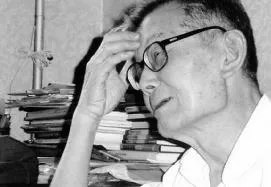

66年前,他推开了我国低温物理世界的大门

上世纪50年代初,他放弃国外优厚条件,毅然回国,投身到新中国低温事业的创建和发展中,他是低温物理世界的拓荒者。

前不久,洪朝生因病医治无效在北京逝世,享年98岁。洪朝生是中国低温物理与低温技术研究的创始人之一,中国科学院院士。洪朝生1940年毕业于清华大学电机工程系,后留校任助教。1945年公费赴美留学,1948年获麻省理工学院博士学位。后在美国普渡大学和荷兰莱顿大学实验室工作。1952年回国,先后任中科院应用物理所(物理所)副研究员、研究员,清华大学、北京大学、中国科技大学教授,物理所低温物理研究室主任、副所长,中科院低温技术实验中心主任。1980年当选为中科院数理学部学部委员(院士),并任常务委员。1982年当选为中国物理学会副理事长。曾任第三届全国人大代表,第五、六、七、八届全国政协委员。先后获得全国科学大会表彰的全国先进科技工作者、中国物理学会“胡刚复物理奖”、国际低温工程理事会“门德尔森奖”以及美国低温工程和低温材料大会“科林斯奖”。上世纪50年代初,他放弃国外优厚条件,毅然回国,投身到新中国低温事业的创建和发展中。半个多世纪以来,他竭尽一生,致力于低温工程技术与低温物理的研究与发展工作,致力于低温技术研究、低温工程技术装置研制,并为促进低温、超导技术在中国科学实验与新技术中的推广应用和国内、国际学术交流作出了巨大贡献。

“没有如果”

洪朝生1920年生于北京。父亲洪观涛早年曾加入同盟会,后赴法国、比利时留学八年,专习铁路工程。回国后任陇海铁路潼关至西安段工程局局长兼总工程师及铁道部路政司技正等职。外祖父高梦旦为近代著名出版家。

洪朝生的中学阶段是在北京育英学校和汇文中学这两所教会学校度过的。初中开学不久,即爆发了震惊中外的九一八事变,育英学校英文教师崔先生和任太太在课堂上诵读英文报纸关于事变的报道时,不禁失声恸哭,顿时整个教室哭声一片,这个场景在洪朝生幼小的心灵中留下了永生难忘的烙印。在汇文读高中期间,他在物理名师张佩瑚等人的引导下,对物理学产生了浓厚的兴趣,立志做一名物理学家。张佩瑚不但是一位杰出的物理学家和教育家,而且具有强烈的爱国情怀。在民族危亡紧急时刻,他在课堂上对同学们说:“一旦战争爆发,你们青年学生都应当参战,我也将用我所学的无线电知识去为抗战服务!”他那掷地有声的话语对同学们触动很大。在此期间,洪朝生参加了“一二·九”爱国学生运动,在全校师生大会上发表了慷慨激昂的演说。

1936年,洪朝生考取了清华大学物理系,但笃信“工程救国”的父亲坚决反对他学物理而令其转入工科。1937年抗战爆发后,清华南迁至长沙,他曾和同学商议好奔赴延安,后因交通封锁等原因,未能成行。1938年,学校再度南迁,他随学校“湘黔滇旅行团”步行三千余里至昆明,就读于西南联大。1940年联大毕业后,他又在该校电机系做了4年助教。

1944年,洪朝生同时通过了庚款留英和留美考试。他接受范绪筠老师的建议,于1945年赴美国麻省理工学院学习电子物理学,1948年获博士学位。后入普渡大学作研究。

其间,洪朝生在半导体锗单晶低温运输现象的实验中,发现杂质能级上的导电现象,形成杂质导电的概念,这一工作引起了国际上对无序系统电子输运机制的探索,其所发表的论文引用寿命长达60余年。

新中国成立时,正在普渡留学的他心潮澎湃,在坐标纸上精心绘制了五星红旗图样,以表达对伟大祖国的炽烈情感,随后,洪朝生与清华大学联系,了解回国后从事哪方面的研究工作为宜,得到钱三强、彭桓武两位先生的回复说,低温物理很重要,我国也应开展这方面的基础研究,并建议他再去西欧一年,以增长低温物理方面的见识。于是,洪朝生进入以著名物理学家昂内斯命名的荷兰莱顿大学低温实验室,从事超流氦实验研究,他于1952年初回国,投身新中国低温事业的创建与发展。数十年后,他的学生张殿林曾问他,如果您当年不回国会是什么样的结果、会不会有更大的学术成就时,洪朝生摇摇头说:“没有如果”——他从未动摇和后悔回国的决定。

开拓新中国的低温事业

在欧洲期间,洪朝生曾天真地希望回国后立即开展低温物理基础性研究,也曾认为低温实验技术条件,包括氢、氦液化等是工程技术人员的事,不应主要由研究人员承当。回国后的现实使他认识到,组建低温物理实验室的任务首先要从为“基础研究准备技术条件”入手。刚回国时,吴有训曾问他:你是不是买一个液氦机?你在国外不是也用现成的液氦机吗?洪朝生深知,能买到液氦机固然最好,直接买来可以做更多新的东西,而现实情况是欧美具备氦液化机生产能力的国家对华禁售,根本不可能买到。在别无选择的情况下,他下定决心:“这个我得自力更生,自己来干。”

1953年,从前东德订货的设备陆续到位。洪朝生带领几名高级技工、新毕业的大学生和见习员立马投入到紧张的工作之中。在他们的共同努力之下,先是于1954年利用购入的空气液化设备生产出液体空气。在此基础上,1956年由他们自行设计、自行加工的我国第一台液化器调试成功,在国内首先获得了液氢。1959年,在经历“试验—结果分析—改进—再试验”的多次反复之后,又在国内率先实现氦的液化。1964年,周远等人又成功研制出长活塞膨胀机预冷的新型氦液化器,使液氦技术在国内得到一定程度的普及。

实现氢与氦的液化以后,这些设备不但极大地促进了我国在低温物理领域的研究,同时在国防工业、其他重大科研项目中也发挥了举足轻重的作用。上世纪60年代起,洪朝生就开始特别关注超导、超导材料领域。超导一直被视为明日之星,它可以被广泛应用在科学研究、信息通讯、工业加工、能源存储、交通运输、生物医学乃至航空航天等诸多领域。

培养物理领域人才

2008年,《科学》杂志发表了一篇题为《新超导体将中国物理学家推到最前沿》的文章,该文介绍了中国在超导领域的惊人成就。这些成绩离不开我国科研人员坚持不懈的努力,同时也离不开洪朝生等老一辈科学家的筚路蓝缕,他们为中国低温物理研究打下了坚实的基础。

“大学时我的低温物理实验课是洪先生讲的。”洪朝生的学生、中国高温超导研究奠基人之一赵忠贤说,“我们今日之果都是源于这个‘根’,我们要感谢并记住这个‘根’,特别是学习这种精神。”

此外,洪朝生还培养了大量物理领域的人才。除承担中科院的教学工作,他还在清华大学、北京大学执教。他直接指导的弟子中,有两人后来成为中科院院士;而他教过的学生、工作中指导过的青年科技工作者中,也有多人后来当选中科院院士。