流动儿童的生态系统与自我效能感关系研究

■ 范丽娟 陈树强

(福州大学 团委,福建 福州 350108;中国青年政治学院 社会工作系,北京 100089)

一、研究背景

我国的经济发展水平地区差异显著,城乡二元的社会结构导致了大规模的人口从农村迁移到城市,且越来越多的流动以家庭为单位,即父母会将自己的子女带到其所在的城市学习和生活,户籍却仍然留在农村,这样的儿童被称为“流动儿童”[1]。城乡不同的特质会导致流动儿童面临“老家认同”和“城市认同”双重困境[2]。家庭的流动还使得儿童原有的社会支持网络功能瓦解,而城市中的社会支持网络又尚未建立起来,因此导致其社会支持资源减少。流动儿童在适应城市生活的过程中还会遭受许多来自不同层面的压力,进而引发一系列的心理问题。研究表明,与城市本地儿童相比,流动儿童会遭遇比较强的孤独感[3]、焦虑和抑郁[4]、低自尊[5],这些心理问题严重阻碍了流动儿童的身心健康发展。数量庞大的流动儿童以及他们所面临的诸多困境引起了有关部门和专家学者的重视,人们从内在保护因素(如关注流动儿童的抗逆力、自我效能感等)和外在保护因素(为流动儿童创造一个更好的社会生态环境)出发,对流动儿童这一群体进行了大量的研究。自我效能感是积极心理学中的一个重要研究内容,班杜拉(Bandura,1999)把它定义为个体在特殊的情境中对自己是否能够完成特定任务或实现既定目标的一种主观判断和预测[6],是个体的一种内在积极保护因素。研究发现,自我效能感能够降低流动儿童的孤独感[7],并进一步提升其抗逆力水平[8]。

个人心理特质会影响其效能感,王小新等认为,大学生的自尊与学业自我效能感和学习自我效能感存在明显的正相关关系[9]。外在因素对自我效能感也有影响,如社会支持、父母教养方式等。曾守锤认为,较高的社会支持会对流动儿童的心理适应起到一定程度的保护作用[10],使得流动儿童在面对困难情境时具有较高的解决问题的信心,从而提升了自我效能感。另有研究表明,父母教养方式对儿童发展非常重要,尤其是父母教养方式中的情感温暖、理解、交流和保护等会促进子女在自我效能感和情绪智力方面的提升[11]。李红探讨了学校、家庭和同伴群体这三个层次的生态因素对自我效能感的影响,认为这三个层次的系统可以为儿童提供体验和观摩成功的机会,教师和父母还可以通过语言的方式(表达支持、赞扬等)来提供儿童的效能感体验[12]。

自我效能感这一积极的心理特质多与其所处的生存环境相关,这一思路可以联系到布朗芬布伦纳(Bronfenbrenner,1979)的生态系统理论(Ecological System Theory)[13]。该理论强调环境对分析和理解人类行为的重要性,注重描述个人与其所生活的社会环境系统之间的相互作用以及对人产生的影响,可划分为四个层次:微系统、中系统、外系统和宏系统。其中,微系统是与个体发展联系最密切的系统,包括家庭、学校、同伴和社会网络;中系统是各个微系统之间的联系和相互关系;外系统是指那些儿童并未直接参与但却对他们的发展有重要影响的系统,例如父母的工作环境等;宏系统包括社会中的政治制度、文化环境、价值观念等。良好的生态系统环境可以为个人发展提供积极的外在保护性因素,促进个体的健康发展。

这一理论框架在流动儿童领域已有不少研究。卓然等人的调查研究发现,流动儿童的生态系统会影响其社会融合状况,来自家庭、学校和社区层次的系统支持对流动儿童的社会融合具有直接的作用[14]。郁菁、黄晓燕认为,社区中的结构因素、压力和排斥以及邻里关系的质量和社会资本等对流动儿童的保护具有重要影响[15]。张秀琴通过对南京市流动儿童的调查发现,生态系统因素中的个人系统、家庭系统和学校系统都会影响流动儿童的人格特质[16]。

通过文献的梳理可以发现,自我效能感这一内在保护因素对个人成长有积极作用,也有研究分别探讨了不同层面的生态系统研究(如学校、家庭等)对流动儿童自我效能感的影响,但不足的是鲜有文献在实证的层面上综合生态系统因素去检验其对流动儿童自我效能感的影响情况。本研究旨在通过对流动儿童的自我效能感和生态系统情况进行调查研究,采用多元线性回归的方法检验生态系统因素对流动儿童自我效能感的综合影响情况。

二、研究方法

(一)研究框架及研究假设

本研究将以布朗芬布伦纳的生态系统理论为基础,选取生态系统中与流动儿童的成长关系较为密切的生态系统因素(家庭、学校、同辈群体和社区)作为自变量,流动儿童的自我效能感为因变量,并以这四个生态因素对自我效能感的综合影响为研究框架,通过相关分析和逐步多元回归的统计分析方法检验生态系统对自我效能感的综合影响。

家庭是个人最重要的生态系统,对个人一生的发展具有深刻而长远的影响,父母是孩子的第一任老师。人的发展并不只受到家庭因素的影响,每个人成长到一定的阶段都会与不同的环境发生关系,例如,适龄儿童需要到学校接受教育,这时学校教育对儿童具有塑造作用。此外,儿童在学校的人际交往关系,日常所生活的社区环境和氛围等,都会对其造成一定的影响。当儿童生活在一个良好的家庭、学校、社区,并且有良好人际关系的环境中时,其发展就有了保障。

本研究的假设是:(1)流动儿童的自我效能感受到家庭因素的影响最大,即家庭因素与流动儿童自我效能感有最强的相关关系。(2)流动儿童的自我效能感与其生态系统因素存在相关关系,并且综合不同层面的生态系统因素可以提升流动儿童的自我效能感。

(二)资料收集与分析

本研究的数据来自2014年民政部委托的“北京市流动儿童社会融入状况调查”的课题,此次调查采用便利抽样和配额抽样的方法,调查对象来自北京市H区和C区比较有代表性的流动人口聚居社区,这两个社区处于北京市的城乡结合部,本地人口和外来人口比例倒挂,家长一般从事个体经营或者打零工的工作。所选取的研究对象为499名年龄在5-15岁之间就读于小学一年级到初中三年级的流动儿童,由受过训练的大学生采用入户结构式访谈的方法,通过统一的问卷调查来搜集研究数据。

本研究采用自编式问卷调查的方法取得数据资料。其中调查对象的人口统计资料包括以下几个方面:性别、年级、就读学校、父母就业状况以及住房类型,研究变量包括自我效能感及流动儿童的生态系统,具体测量方法如下:自我效能感是本研究中的因变量,研究中对流动儿童自我效能感采用Ralf Schwarzer和张建新等人编制的“一般自我效能感量表(GSES)”,该表于1997年在德国、西班牙和中国香港地区进行了信度检测,结果发现量表具有较高的信度(Cronbach’sα分别为0.84、0.81和0.91)[17]。经过修订后的中文版本量表共有10个测量维度,测量条目分别为非常不同意(1分)、不同意(2分)、比较同意(3分)、非常同意(4分)4个计分层次,得分越高说明流动儿童的自我效能感越好。修订后的量表具有较高的信度(Cronbach’sα=0.87)。自变量是流动儿童的生态系统,在操作化层面,选取了流动儿童的家庭、学校、同辈群体和社区这四个维度对流动儿童的生态系统进行测量。

第一,在家庭层面,对亲子关系和父母支持进行测量。亲子关系采用的是关系量表(Relatedness Questionnaire)[18],该量表中的测量分为“亲子关系情感质量”和“寻求心理亲近”两个子维度,采用1到4的4个计分层次,得分越高说明亲子关系越好,这两个维度具有较好的信度,Cronbach’sα分别为0.87和0.613。父母支持采用Zimet等人编制的多维觉知社会支持量表(MSPSS)[19],采用李克特量表1分到7分的计分方式,得分越高说明流动儿童觉知到父母的支持水平越高,量表具有较好的信度(Cronbach’sα=0.735)。

第二,在学校层面,采用学校体验量表测量[20],分别为“同学关系”和“师生关系”两个子维度,采用五级评分的李克特量表,得分越高说明流动儿童与同学和老师的关系越好。“同学关系”和“师生关系”的Cronbach’sα分别为0.634和0.641。

第三,在同辈群体层面,主要对流动儿童觉知朋友支持方面进行测量,朋友支持量表同样来自本问卷中的MSPSS量表(Cronbach’s=0.852)中的觉知朋友支持维度,得分越高说明流动儿童觉知到的同辈群体的支持水平越高。

第四,在社区层面,对流动儿童所生活的社区氛围进行测量,采用Liang等人制定的社区关系健康量表[21]来测量流动儿童对其所生活的社区氛围的评价,量表采用李克特五级计分方式,得分越高说明流动儿童对社区氛围的评价越高(Cronbach’sα=0.703)。

本研究的数据收集是经过训练的社会工作专业学生作为访问员,到研究对象的家中对流动儿童开展结构式访问,由访问员提出问题,并根据对方的回答填写问卷。问卷回收之后,通过对问卷的整理和数据录入,采用统计软件SPSS22.0对问卷的数据进行处理和分析。

三、研究发现

(一)研究对象的基本情况

本次调查对象中,男生274人,占总人数的55.8%;女生217人,占总人数的44.2%。大部分调查对象来自小学,其中小学低年级的152人,占30.6%;小学中年级的157人,占31.5%;小学高年级的115人,占23.0%;初中的73人,占14.6%。在就读的学校类型方面,有238名流动儿童就读于公立学校,占48.5%;222名就读于打工子弟学校,占45.2%;其他类型学校的31人,占6.3%。在父亲的工作方面,只有96名流动儿童的父亲具有正式的全职工作,占19.5%;打零工的有138人,占28.1%;个体经营的有209人,占42.6%;待业和其他的共48人,占9.8%。在母亲的工作方面,只有84名流动儿童的母亲具有正式的全职工作,占17.1%;打零工的和个体经营的分别有143和169人,各占29.1%和34.4%;待业在家的有55人,占11.2%;退休和其他的共40人,共占8.2%。在家庭住房的类型方面,有294名流动儿童居住在平房中,占59.0%;75名流动儿童居住在简易房或临时建筑中,占15.1%;住在筒子楼的有86人,占17.3%;只有32名流动儿童居住在单元楼里,仅占6.4%;还有11名流动儿童居住在其他类型的住房中,占2.2%。

(二)流动儿童的自我效能感与生态系统状况

在此次调查研究中,流动儿童自我效能感的平均得分为3.06,通过方差分析发现,男生和女生的自我效能感没有差异,但是在年级上差异显著(F=3.65,df=327,p<0.05),小学高年级和小学中年级的学生自我效能感得分要高于小学低年级和初中生。在生态系统方面,家庭层面的“寻求心理亲近”的平均得分为3.39,最大值为4.00,最小值为1.00;“亲子关系情感质量”的平均得分为3.34,最大值为4.00,最小值为1.00;“父母支持”的平均得分为3.39、3.33,最大值为4.00,最小值为1.50。学校层面的“同学关系”的平均得分为3.65,最大值为5.00,最小值为2.00;“师生关系”的平均得分3.81,最大值为5.00,最小值为1.25。同辈群体层面的“朋友支持”的平均得分为3.36,最大值为4.00,最小值为1.00。社区层面的“儿童社区氛围”的平均得分为2.96,最大值为5.00,最小值为1.00。

(三)流动儿童的自我效能感与生态系统因素显著正相关

通过对变量间的相关性分析发现,流动儿童的生态系统因素之间具有明显的正相关关系,并且自我效能感与生态系统因素之间也都存在着明显的正相关关系,其中自我效能感与儿童社区氛围的相关系数最大(r=0.315,p<0.05),其次是师生关系(r=0.312,p<0.05)和同学关系(r=0.308,p<0.05)。而家庭因素对流动儿童自我效能感的影响则较小,父母支持、寻求心理亲近及情感质量与流动儿童自我效能感的相关系数分别为0.227、0.257和0.151。

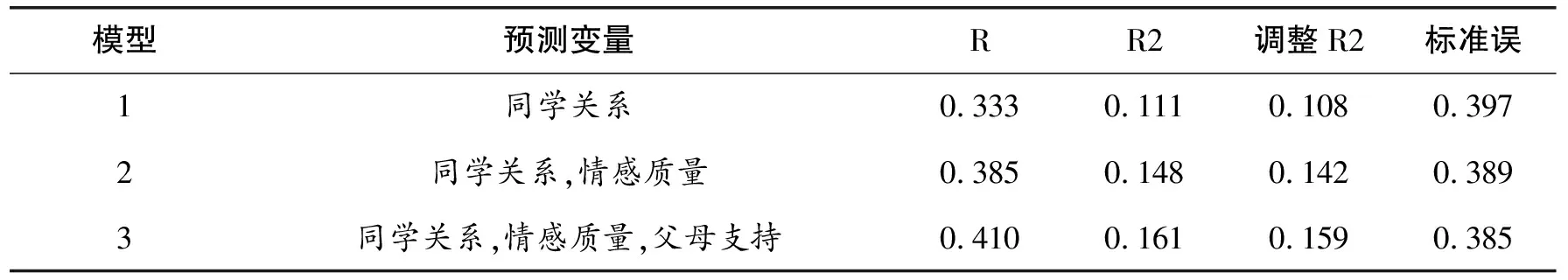

(四)流动儿童的生态系统因素可以有效预测自我效能

为进一步考察流动儿童的生态系统因素对自我效能感的综合影响,把所有生态系统因素和流动儿童的性别、年龄、父母职业状况等控制变量纳入回归模型,采用逐步进入的方式对数据进行多元线性回归分析,比较不同模型的预测能力,最后学校系统中的“同学关系”和家庭系统中的“情感质量”和“父母支持”保留在了方程中(见下页表格)。方程具有较好的解释力,调整后的R2为0.159(F=17.91,p<0.05),即在控制了流动儿童的性别等人口统计变量之后,可以消减掉15.9%的误差。综合学校和家庭的生态系统因素可以更好地预测流动儿童的自我效能感。

自我效能感回归模型汇总表

t检验表明,“同学关系”“情感质量”和“父母支持”的回归系数都具有显著意义。考察标准化回归系数,发现入选的三个生态系统因素中,对自我效能感的标准化回归系数排序从大到小分别为“同学关系(0.333)”“情感质量(0.202)”和“父母支持(0.160)”。这一发现和相关关系中的特征相类似,父母支持和情感质量虽然保留在模型中,且相关系数显著,但其标准化回归系数明显小于同学关系变量。这可能是因为流动儿童本身对自己家长的评价普遍较高,而对同学关系的评价均值相对较低。使用共线性容差值和VIF(方差膨胀因子)值来检测自变量的共线性发现,在优化模型中,共线性容差值均大于0.1,VIF值均小于10,说明入选变量不存在多重共线性问题。

四、讨论与建议

从生态系统的视角出发,流动儿童跟随父母迁移到城市,其所生存的环境发生了改变,环境的变化会造成个人心理和行为等方面的改变。家庭是一个人社会化的首要场所,本研究的假设1是家庭因素与流动儿童的自我效能感存在最强的相关关系,但是本文的数据分析却显示,流动儿童的自我效能感与其所生活的社区氛围的相关系数最大,这也许是由于流动儿童的父母一般多从事个体经营或打零工的工作,工作较为不稳定,生存压力导致其对子女的关怀程度不够,从而削弱了家庭对儿童的正向支持功能。加之流动儿童所生活的社区一般为城乡结合部,他们相信与社区中的人都是平等的,没有人会因为自己的特殊家庭而嘲笑自己,因为每个人的情况都差不多,这种“共命运”的感觉反而提升了他们对生活的社区的认同感和依赖程度。在本研究的回归方程模型中,在学校系统因素(“同学关系”)的基础上,加入家庭系统因素中的(“情感质量”和“父母支持”)可以更好地预测流动儿童的自我效能感,“师生关系”和“同学关系”对预测流动儿童的自我效能感也有显著作用,这是因为在正常情况下,儿童的大部分时间都是在学校中度过的,同学关系和教师关系是儿童在学校中最重要的人际关系,良好的人际关系有助于增加流动儿童在学校的融合,并提供一些物质、情感、知识等方面的支撑,从而降低其心理压力,提升自我效能感。

生态系统理论把个体发展及其所处环境看做是一个整体,并且认为个人与环境之间的互动影响了个人的发展进程。在所有的生态系统因素中,家庭、学校、社区和同辈群体是与个人互动最频繁,同时也是关系最为密切的系统,会对个人发展产生深远的影响。本文通过定量研究的方法,验证了不同层面的生态系统因素与流动儿童的自我效能感之间均存在显著的正相关关系,并可以预测流动儿童的自我效能感。这一研究发现的理论意义在于证实了布朗芬布伦纳的生态系统理论对个人的影响。

本研究的结论还对指导流动儿童自我效能感的干预活动具有实践意义,即在提升流动儿童的自我效能感的干预和介入活动中,如果仅从某一因素或某一层次开展工作,与其他系统隔离开来,就很难达到预期效果,应当从生态系统的视角出发,综合考虑家庭、学校、同辈群体和社区环境等对流动儿童的影响和作用,尤其是要发挥家庭系统和学校系统的正向支持功能,为流动儿童的成长创造一个健康向上的环境。限于实际情况,有些作用机制无法完全用定量研究的方法发现和解释,因此,希望能够在后续的研究中加入质性研究的方法,以便于全面地对流动儿童的生态系统影响自我效能感的作用机制进行探讨。