《金瓶梅》库恩德译本中的中国形象

张 欣

(北京第二外国语学院,北京 100024)

德国汉学家、翻译家库恩(Franz Kuhn)在他翻译的《金瓶梅》德译本“译后记”中指出,作为中国世情小说开山之作的《金瓶梅》“生动再现了中国历史上的重要阶段,……文化上,特别是艺术、手工艺和佛教的全盛时期。”[1]这一评价足以代表西方汉学家对这部现实主义杰作的认识,也肯定了它对了解当时中国社会风貌与传统文化的文献价值。库恩在翻译《金瓶梅》时,将赞助人等客观限制条件内化为主观能动性[2],采取异化为主、归化为辅的翻译策略,尽可能再现原作中中国形象的同时,满足了读者对这一遥远国度的想象,使他们对中国产生了浓厚的兴趣。本文以《金瓶梅》库恩德译本为研究对象,借助跨文化研究相关理论,提炼译本中的中国形象,并找出塑造这一形象的影响因素。

一、译本中的中国文化元素分析

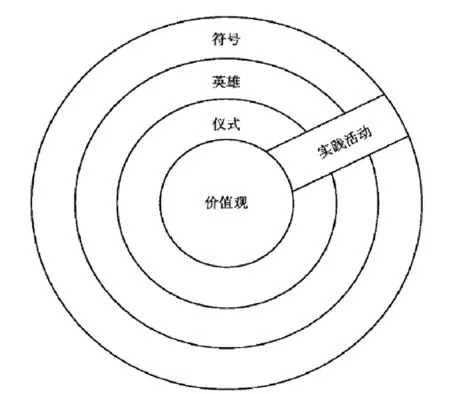

库恩充分发挥“创造性叛逆”,通过编译,选取了《金瓶梅》中的重要情节和典型中国元素,所以他的译作不仅是原文的再现,更包括译者对于中国文化的认知。荷兰心理学家吉尔特·霍夫斯泰德(Geert Hofstede)用四个层次来涵盖文化的总体概念(见图1)[3],他认为文化像洋葱一样,有深浅层次之分。如图1所示,最外层的符号代表肉眼可见的物质、词汇等;第二层是英雄人物性格,代表了该文化的人推崇的精神内涵;第三层是仪式,是社会集体行为;最核心的是价值观,是一种普遍的倾向和人们所坚信的观念。[4]依据这一模型,可将译作中保留的中国文化元素归类如下。

图1 “洋葱图”:不同深度层次的文化表现

(一)符号层面的中国形象

《金瓶梅》向人们展示了一幅明代富商家庭的生活画卷,衣食住行无所不包。库恩将东西方文化的共性和次要情节中的元素一笔带过,悉数保留茶叶、丝绸等典型的中国物质文化符号,并还原韵文形式、铺陈其事。以异化和按字面意直译为主的翻译策略拘泥于形式,译者有时也不了解原文的夸张用语和特定含义,难免会出现误译,如将包装上绘有凤凰图案的贡茶“凤团雀舌牙茶”翻译为“一种珍贵的凤凰舌头和柔和的百灵舌头类茶叶的混合物”,带来一定的阅读障碍,但又为大众读者留下了对异国的遐想空间。

(二)英雄层面的中国形象

《金瓶梅》在人物塑造上的成功在于一定程度上突破了“文以载道”的限制,不因道德说教而牺牲人物性格,真实展现了提倡自由、享乐、权谋的人性。例如,西门庆虽然对妻妾态度恶劣,可他在潘金莲撞破自己与李瓶儿的奸情时会下跪求饶,在李瓶儿死后悲痛万分。库恩也忠实地再现了人物的两面性,并没有受到《好逑传》等之前译作中循规蹈矩的刻板人物印象影响。《金瓶梅》是库恩与委托方德国岛屿出版社(Insel Verlag)合作翻译的第一部长篇小说,译者尚处在摸索阶段,除了为避免审查而不得不删去的色情描写外,对人物形象并没有进行太大的改造。而库恩在之后翻译《红楼梦》时,不仅改造了人物形象,还用增译的方式加入了个人评价[5],这也是译者积累了一定经验,经过思考后做出的处理。

(三)仪式层面的中国形象

库恩尽可能完全还原了《金瓶梅》中的民俗现象,还自行添加了文化注释,以方便读者了解中国。他通过阅读原文,结合在北京生活的经验,形成了较为清晰的概念:中国是一个等级森严、重视礼节的国家。所以,库恩在翻译见面礼仪时,总不忘加上“请安”“磕头”的德式拼音,甚至在原作者没有这么写的情况下,也会在译文中强调礼节。但库恩毕竟不是礼仪专家,不可能了解中国繁琐复杂的礼仪分类,中国人细微的行礼区别在西方人眼中并不重要,只能笼统地认为中国人见面就拱手、磕头。读者在阅读时也会受到译者刻板印象的影响,建立起一个模糊而错误的印象,这也是跨文化交际中难以避免的。

(四)价值观层面的中国形象

库恩除了将中国文学作品翻译成德语外,也致力于研究中国的传统思想哲学。他在作为外交人员派驻北京时,就注意到儒学、道教和佛教三种思想并行不悖,共同影响中国文化的特点,并将它们合称为“三种崇高的学问”。[6]《金瓶梅》中的哲学思想主要是佛教思想,库恩对宗教现象进行了分类处理,对称谓、用具等表层现象多采用归化的翻译策略,转化为西方读者熟知的基督教现象,而对于深层次的宗教思想,如佛教的因果报应论、揭示“性空”的《金刚经》经文等则予以保留,并认为书中人物与封建道德背道而驰的价值观为正统狂热者和儒家道德的严格守护者所憎恶。

二、建构中国形象的影响因素

库恩在翻译过程中将原著内容重新整合,选取认为值得向德语国家读者推荐的中国特有文化现象进行推介,塑造特定的中国形象,这是社会文化环境、赞助人机制和译者主体性共同作用的结果。

(一)社会文化环境

库恩于1928—1930年进行《金瓶梅》的翻译工作,当时的德国正处于两次世界大战的间歇,受世界经济危机的影响,国内民众对资本主义生产方式和西方价值观产生了怀疑,希望向中国寻找安慰,德语文坛对待中国的态度为厚古薄今,翻译作品也要首选以现实为基础的文学作品,力图真实再现中国的风土人情。《金瓶梅》显然符合德国读者的阅读需求,而且之前祁拔兄弟的译本也打下了一定的群众基础。

(二)赞助人机制

库恩自1926年出版《好逑传》起,直到翻译《水浒传》为止,都在与岛屿出版社合作。岛屿出版社社长基彭贝格(Anton Kippenberg)出于商业利益和避免审查的考虑,为库恩制定了从交稿时间、交稿数量、稿酬乃至手稿排版格式都有严格要求的翻译合同,并作为主流意识形态的代言人干预翻译策略和情节删改。他为了让作品更受欢迎,不顾库恩的反对,将《金瓶梅》译本的副标题改成了庸俗但有噱头的“西门与其六妻妾的传奇故事”,从中也可以看出赞助人以打擦边球的形式,用中国家庭生活作为卖点吸引读者的想法。

(三)译者主体性

库恩并非一味向社会环境与赞助人等限制条件妥协,而是将客观要求与译者主体性相结合,既迎合大众读者口味,又实现了译者向读者传播中国文化,引发他们对中国的兴趣的意愿。译者主体性主要表现在翻译选题与情节取舍两个方面。在选题方面,《金瓶梅》以中国民俗和现实生活为主题,这是德国读者喜闻乐见的内容,库恩正是基于这一点才决定翻译《金瓶梅》。在情节取舍方面,库恩采取编译的形式,忽略旁枝末节,全力再现对德国读者来说新鲜的和具有文化、历史趣味的细节,达到展现小说本身蕴含的文化因素的目的,这也是库恩翻译中国小说的初衷。

三、结语

库恩采用编译策略,塑造出《金瓶梅》中独特的异国形象,一方面迎合了读者追求异国情调的口味,另一方面起到了文化交流的目的。一国文学中的异国形象从来都不是客观化的产物,而是自我对“他者”的想象性创作,按照自我的需要对“他者”进行有选择地虚构和改编,折射出自我的需求。在《金瓶梅》中,库恩表现出对中国历史、文化和文学形式的敬仰和热爱,但这种推崇也是时代背景下的特殊需要:满足读者对东方的向往,为德国的文化重建寻找出路。