第六届 红岩文学奖 揭晓

第六届“红岩文学奖”新闻发布会现场

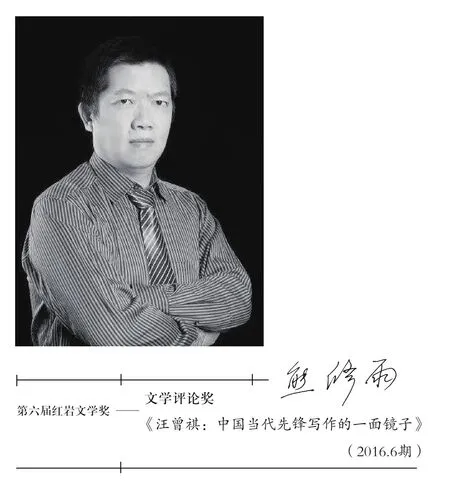

10月24日上午,第六届“红岩文学奖”发布会在重庆举行。本届评选范围为2016年第1期至2017年第6期,在《红岩》发表的文学作品。此前,评委经过一个多月的阅读评审,最终在监察委员的全程监督下进行了议评,且以记名投票方式产生了7件获奖作品,分别是中篇小说奖:曹寇《母亲》;短篇小说奖:赵卡《从细处崩断的绳子》;散文随笔奖:格致《平安无事》;中国诗歌奖:宋炜《宋炜诗集》;外国诗歌奖:[美国]查尔斯·西密克《西密克诗集》(董继平译);文学评论奖:熊修雨《汪曾祺:中国当代先锋写作的一面镜子》;文学新锐奖:东珠《小言如玉》。长篇小说奖和报告纪实文学奖空缺。

近年来,《红岩》倾力打造刊物品牌,提升质量,发表了诸多优秀作品,不断被各种选刊转载,产生了良好的社会影响,也给评奖工作带来难度。

本届的中、短篇小说评选,是一亮点。票数最为集中,意见最为统一,被评委誉为可以常读常新的作品。且获奖作者都很年轻,属实力派青年作家。

除中、短篇小说外,诗歌、散文类作品的评选,也是本届评奖的又一亮点。因好作品多,实力强,竞争大,造成评委们一时难以决断。最终,经过反复讨论、议评,方产生获奖作品。本届中国诗歌奖获得者为重庆本土诗人,这是自红岩文学奖开办以来,时隔近10年后,第二位获奖的重庆诗人。

2015年,我们在已有品牌栏目“中国诗集”和“国际诗集”的基础上,重磅开设了“中国文存”栏目,发表了国内重要实力派散文家作品,赢得了专家和读者广泛的赞誉,在文学界产生影响。值得一提的是,本届的新锐奖获得者,也是从“中国文存”栏目走出来的一位年轻的散文作家。与散文随笔奖获得者来自同一个省份,而她们正巧是师生关系,成为本届“红岩文学奖”的佳话。

小说构思精巧,意韵深远,将亲情、爱情、欲望写得交织纠结而不落窠臼。尤其是对“母亲”形象的刻画颇见张力,完全突破了以往关于“母亲”形象的建构,而根植于现实,让人觉得鲜活可感,有一种难言的况味,一种形而下的琐碎与坚硬,充分显示了一位实力派青年小说家的水准。

首先鸣谢。感谢《红岩》,感谢评委会,感谢欧阳斌先生。

其次我感到惊讶。《母亲》这篇小说于作者本人而言,并无特别意义。即本人在写作中没有表现过“用力”,发表及转载后,对比于作者其它小说,本人亦不曾有过“另眼相看”之意。回想写作缘由,盖《红岩》杂志约稿数次,我都大言不惭一口应允,却始终无实际行动,愧怍之下,遂提笔就之,“应付差事”耳。然而,就是这么个东西,今年却有幸获得两次“恩宠”——另一次是《小说选刊》本年度的同类奖项。

我写小说十多年了,自视并非文坛红人,鲜有奖项落我头上,以至于我很早就断绝了此类“进取之心”。想写就写,能发表就发表;不想、不能也就算了。神灵在上,大道光明,人生有涯,小说在我看来,委实不是什么了不起的事,个人的所谓“文学之路”更是不值一提。有此奖赏,我想我也不会说什么“加倍努力”“再接再厉”之类的话。我的理解,所有的一切在此时此刻大概只是一种世俗意义上的幸运,也未尝不是一种福祸难料的“报应”。我的内心低吟再三的是:逝者如斯夫,不舍昼夜。

2018年10月24日

小说写女人的命运遭遇和男人的宿命反抗,彼此的生活磨难和相互支撑的温暖,给人以一种强大的正能量。故事里的“偶然”、“宿命”、“社会”和“性格”,均成为悲剧命运的制造者,作者以扎实的叙事功力将底层人物的命运与其时代背景映照,显示出生命的悲凉和挣扎。尤其小说最后的结束,堪称豹尾,可谓笔力千钧,直击人心。

这个年度对我来说最意外的事情就是获了一个奖,我要大力赞美一下这个奖,毕竟是我写小说以来第一次获奖;我觉得,一个作家尊重自己小说的最恰当方式就是在他有生之年一定要获一次奖,以后获不获都没多大意思了。

我写小说的时间比较晚,应该是从2012年年底开始的,写小说的动机也比较阴暗,出于报复(人)而已,并且在技术上自诩比好多人好太多,一路走来,像一个炸药贩子无法无天地推销他的危险品,结局当然非常糟糕。站在小说的对立面写小说,这是20世纪荒诞文学的伟大传统之一,我愿继承它的哪怕一丁点遗产,做一个无可救药的哪怕引起世俗争议的新手。

《红岩》给我信心,对我写作的意义又太大,上午交稿下午进印厂的最快小说发表纪录就是在《红岩》创立的,我的第一个小说奖也是《红岩》给的,人的天性里面隐含着的那个真实欲望被满足,从此他将——不,是我将——更死心塌地屈从于小说暴力这个巨大的诱惑,写出更好看但绝不软弱的小说来。

谢谢《红岩》,谢谢“红岩文学奖”!

格致的散文行文朴实自如,无时下其它所见散文的玄想和空乏之感。《平安无事》于简洁中见出细致,作者以寓居乡村的切身感受,表现在乡村感悟的人情世态,展示出城乡不同生活、不同人群的行为与想法,以及城乡冲突中微妙的人际矛盾与融合。视角独特,韵味无穷。

我的其它文章可以不获奖,但是《平安无事》获奖是我期待的。它是我文学道路上的一个路标,是我小心留下的一粒石子。可能很多人没有发现它的非常之处,但是《红岩》杂志以及红岩文学奖的评审们看到了。这让我欣慰。终于有人读懂了,于是出一口长气,放心了。

《平安无事》是我的重要作品,这是我第一次写基层劳动者,并且写得很深入。小琴为什么不种花?小畅为什么想挂秋千而没有挂?农民有时间也不遛狗,任由狗在自己的眼皮底下过着悲惨的生活视而不见,为什么会这样?他们就是冷漠、自私、残忍的人吗?《平安无事》通过几件小事发现了他们心里残存的柔软和诗意。如同一件古代瓷器,当看到它的时候,已经打碎了,剩下了残片。但这残片足以证明他们也是善良、爱生活、有诗意的人,只是已经被残酷的生活破坏了。

乡村生活从来不是诗意的,风大一点,雨大一点,都能左右农民的情绪,任何一场自然灾害都直接影响农民的生存。而乡村是裸露的,没有防护的,乡村直接面对自然力。农民直接面对自然力。而我们的自然越来越不稳定,越来越没有理性。还有社会因素的影响:粮食今年多少钱一斤,他们无从把握?子女的学费、就业、城市房价,都是他们无从把握的,这些都像狂风暴雨一样左右他们的喜怒哀乐,摧毁他们心中的柔软和诗意。

感谢《红岩》杂志对《平安无事》的肯定,对乡村大众的关注。感谢评委们。感谢责编吴佳骏。

宋炜的诗观察细致,底蕴丰厚,且想象奇特,充满了对生活的挚爱。尤其对日常经验的处理,扎根当下又融会传统,深沉而智性,将自身融入万物,建构起一个整体的、充盈的语词世界和诗歌世界,形成独特的诗歌风格。

我曾经对诗歌极其狂热,快到要把自己蒸发掉的地步了,轻飘飘的,处处无从着落。那样一种缥缈的乐趣显然不能持久。于是我沉溺下来,低于生活,把自己局限在一只酒杯中。

只是这个过程颇不轻松。那段时间,我反复陷入同一个象征性梦境,直到它突然有一天自动通关了,才暂告一个段落。这个梦被我记在一篇叫《向下飞》的文字里。噩梦从此不再。我的堕落真正开始了,或者说,我开始向下飞了。后来,在另一首诗中,我也谈到过这个梦:我在峰顶观天下,自视甚高;/普天之下,我不作第二人想;/日出只在我眼中,别无他人看到;/日落也是我一人的:/我走出身体,向下飞,/什么也触不到。/我才是世上第一个不死的人。

但即使这样又如何?无论我对诗歌的狂热是消散了还是换一个向度重新凝聚了,对一个一再面临穷途的人而言,真正的问题始终是“下一步”:他能像阮藉一样返回吗?

西密克是美国当代重要诗人,其诗歌语言简洁,有着神秘性与日常性的结合。将客观世界带入主观世界,然后返回客观世界,走进诗歌核心,从容、舒缓,平静、深邃,充满睿智和发现。他的诗歌是一个“混血儿”,流淌着巴尔干和美利坚混合的血液,具有鲜明的特色。董继平的翻译严谨、准确,语言简洁、明晰,更加凸显了西密克的诗歌之美。

I am delighted to hear that I’ve won The Hongyan Literary Prize.Writing poetry, as you know, is an odd kind of pursuit. One writes a poem and has it published and then hears nothing about it for years and then comes the news that it has been translated with some others and that it now has readers out there in the wide world and that it has even received a prize. Even when I was young I suspected that poetry travels better than any other kind of literature. I remember reading an anthology of Classic Chinese poetry when I was sixteen years old and falling in love with nearly every poem I read. Later in life, I came to realize just how miraculous that experience was when one took into account that I knew next to nothing about China at that age and yet shed tears as I read its great poets. Today, with deep emotion and gratitude, I accept the Hongyan Literary Prize.

喜闻自己获得了“红岩文学奖”。正如你们所知,写诗是一种奇怪的追求。一个人写下某首诗,将其发表,然后多年都听不到它的消息,然后就传来它跟其它诗一起被翻译,如今在广阔的世界上拥有了读者,甚至还获了奖的消息。即便是在我年轻的时候,我也有诗歌是否能比任何其它文学体裁走得更远的怀疑。我还记得,我在16岁时读过一部中国古典诗选,深深地爱上了我所读到的每一首诗。在后来的生活中,我逐渐意识到——请体谅我在那个对中国几乎一无所知的年纪,在阅读中国伟大的诗人之际却感动得落泪了,那种经历多么不可思议。今天,我满怀深深的情感和感激,接受“红岩文学奖”。

本文以汪曾祺为参照,对其先锋写作特色进行重新梳理,并将其作为一面镜子,通过分析中国当代先锋写作长于模仿却创造不足,指出所谓本土化与西方化相结合的困境及先锋精神缺失等问题,对中国当代先锋写作的成就与缺陷进行了理性审视和艺术反思。逻辑严密,有理有据,清晰透彻,颇具见地。

接到《红岩》杂志编辑的获奖通知来电,感觉如同天外来音,令我不敢置信。我本愚钝,拙作如同我本人一样,自认朴拙无华,惟有认真投入而已,承蒙众多专家学者首肯厚爱,不胜荣幸,非常感谢,乃至欣慰。它让我再次明白了这样一个简单道理:惟有真诚付出,才有可能获得回报。同时它也表明了这样一个文学事实,那就是在不无浮躁喧嚣的当代文坛,还是有一批严肃的专家学者,用他们的学术智慧、辛勤劳动和道义担当精神,在为文学和学术保驾护航。这是当代中国文学和学术健康发展的保证。我对他们的敬业精神和辛勤劳动满怀敬意。

文学批评之于我,是一种职业,更是一种兴趣。我对当代文学,非常热爱,但对文学批评,却充满敬畏。在我看来,文学批评是一件很严肃的事情,既是个人学术心性的自由表达,同时又是一种社会公众行为,影响他人和整个文学生态。我主张文学批评的严谨性、厚重性和及物性,欣赏那些有责任和有深度的批评家。虽不能至,心向往之。

非常感谢《红岩》文学杂志社,让我在单调的文学生活中,获得了一次精神鼓励,燃起了我对文学的希望,增强了我对文学批评的信心。衷心地祝愿《红岩》文学杂志越办越好,前程锦绣,星光灿烂!谢谢!

在喧嚣的世界,她那般倾听内心;在物欲的世界,她那般关注精神。《小言如玉》确立了一次东珠的特立独行。“小”处着墨,独步中国乡土大地,写一草一木;“玉”上收笔,抒写东方山水精神,发一己文心。文字空灵唯美,哲理恣意汪洋。这种富有灵魂特性的散文写作,值得关注。由此期待,东珠的散文天地日益宽广。

我很欣赏“第六届红岩文学奖”的评奖标准:获奖作品要具有较高的文学艺术性,提倡文本的文学传承与创新,奖励有独到境界、独立视角、独立手法的作家作品。这也是我第一次在一个文学奖项里明确听到“艺术性”与“境界”这样的召唤。我很感动,突然觉得,我的写作是不孤单的,因为有《红岩》在默默鼓励我。我的写作,很大一部分是想弄明白我是怎么回事。如果我是歌手,我会选择唱出来。可我驾驭文字更容易些,因此,我借助写作这种方式来完成。我就是想知道,我想念大自然何以到了走火入魔的地步?这世上谁能与我同梦?除了我,还有谁能相信这来自宇宙的看似虚幻的力量如此强劲?我将怎样与宇宙中的无数个我和解?小言如玉,解答了我的困惑,自此,我与大自然的一草一木终于可以顺畅交流了。原来,大自然也是因材施教,我一切的遭遇,都是为了我名下的这颗灵魂的蜕变而铺垫。我最终找到了活着的方便法门:境界是可以证悟出来的,它以天人合一为典范,以戒、定、慧为导师,以现实生活为沃土。深深的感谢所有喜欢《小言如玉》的评委们,更感谢刘阳主编,感谢吴佳骏主任,感谢编辑部所有工作人员。我注重一切称谓的音,《红岩》果真是我的红颜知己,我终生都会铭记这份知遇之恩。