流水今日,明月前身

穿过南京路熙攘的人群,径直走到旅游车的附近,早已等候多时的导游看我还是瘪瘪的双肩包,忍不住笑着说:“小妹,这么繁华的南京路,都没有你喜欢的商品吗?怎么不给我们江南人民做点贡献呢。”拍了拍包,我说:“买的好东西都在包里呢,西泠印社的印泥真心不便宜哦。”

这次的江南之行,在旅行社的安排下行色匆匆,去的都是一些大家都耳熟能详的地方,实惠经济且毫无特点。虽然我一直想要去的西泠印社,就在西湖附近,也只能遥遥相望擦肩错过。

其实西泠印社最吸引我不是印泥而是一个人,他就是西泠印社的第一任社长吴昌硕。他明亮阳刚的金石大写意常常令我困惑,这是怎么样的一个人,才能把清奇的笔墨和妍丽的色彩单纯而强烈渲染在一起,把古朴与活泼自然和谐的融为一体。那么又是怎么样的山水才能孕育这样的一个人呢。

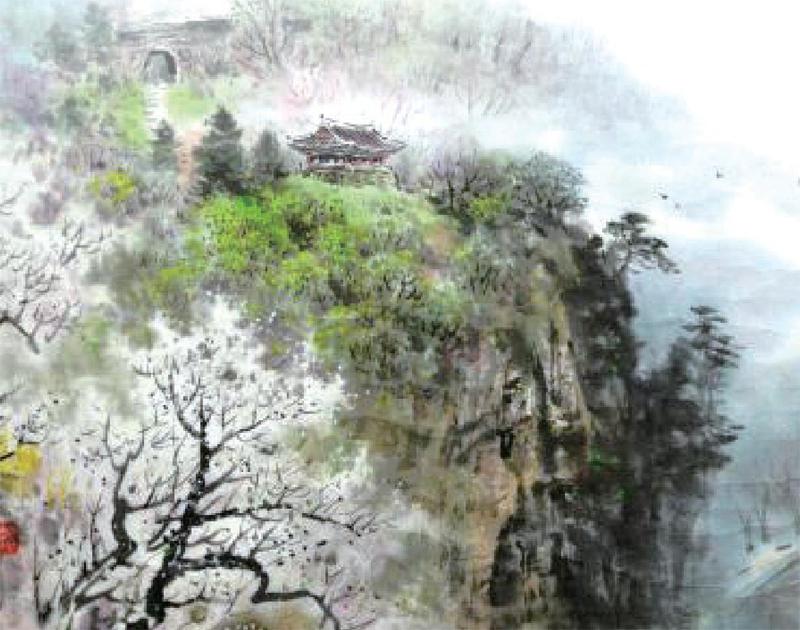

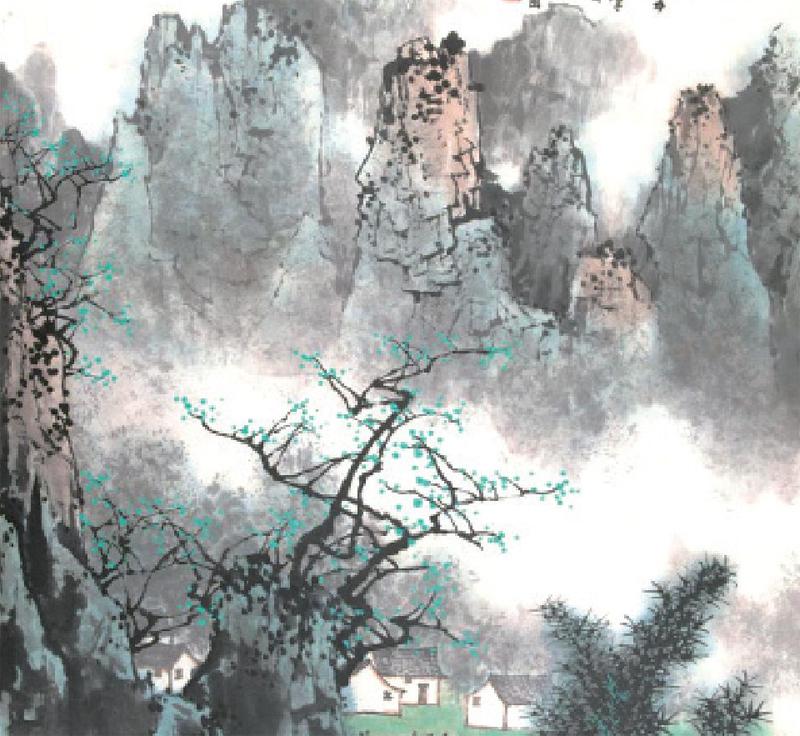

从西湖到上海无意中恰好追随了他的脚步。西湖的水氤氲潋滟,江南的山平淡天真。就是这样的温婉蕴籍的山水,却点化出了他金石大写意的雄健磅礴,朴拙凝练。而此刻我身处的国际大都市上海,也曾一度为他狂热过,那时的上海人家以收藏吴昌硕的画作来体现个人的鉴赏品味。

他是清末海派四大家之一,他也是传统文人画的最后一位画家。因为生活所迫,他的画已经不是文人自娱的闲情雅致,而完全成为商品来交易,他的画里有许多的无奈和妥协,他不喜牡丹却画了许多艳色张扬的牡丹,所以常常以水仙的清雅,湖石的坚贞来协调牡丹的张扬,溶大雅大俗于一画之中,让雅着看见其清,俗者看见其喜。

吴昌硕有一方最爱的印“明月前身”是为他的妻子所刻,我一直很想知道,他的流水今日,明月前身,究竟是如何镌刻成他心头的朱砂痣,凝结成他的梦中明月光。

他的一生被两位娴静善良的女子深爱着,而他也深爱着这两位女子,他刻骨铭心痴念着逝者,也倾其一生爱怜着生者。逝者是他的原配夫人章氏,那是咸丰十年(1860年),十六岁的吴昌硕在父母的操持下与安吉县过山村的章氏定下婚约。

很多的时候,一个伟大坚韧的灵魂往往驻扎在一个并不伟岸的身躯,这样的例子古今中外都不缺乏。所以金石大写意这样一个名字铿锵的画派,它的柱石一样的人物吴昌硕也是一个身材矮小瘦弱的男子。这个今人眼中散发着耀眼夺目光芒的一代宗师,当年却是一个典型的“矮穷挫”。这样的男子是不太招女孩子喜欢的,但是出身书香门第的章氏却慧眼独具的看到了他身上的专注刻苦和过人才华,满心欢喜的结下这门姻缘。

晚清是一个动荡的乱世,清政府没有给百姓安居乐业的環境,太平天国也并没有给大家带来太平。清军和太平军激战在浙西,使得附近的百姓纷纷离家逃难,那时许多人家把已出聘的女子送往了夫婿家中,还未过门的也是章氏在种情形下被父亲送到了吴家。仓促中两人还未能成婚,吴昌硕就和父亲一起加入了逃难的人群。

章氏是个识大体的女子,她看到婆婆万氏不适合长途跋涉,就要求留下了照顾婆婆万氏。就这样一对有情男女还未聚首就要分开,等吴昌硕终于回到了家乡,盼来的却是阴阳永隔,甚至连章氏的尸骨都没能找到。

自此以后正值青春年少的吴昌硕就断了儿女情长的念想,把心和章氏—起葬在了家乡鄣吴村。同治四年(1865年)他和父亲来到了吉安,就在这一年清政府恢复了江南停了多年的科举考试。吴昌硕以安吉童生的身份考取了庚申科的秀才。

在安吉,吴氏父子经过艰辛的劳作,开辟了“芜园”,过着晴耕雨读的日子。芜园在他们父子的打理下草木葳蕤,生机盎然,芜园不荒,真正荒的是他的心。他把无处安放的热情都付诸在了书籍、篆刻和书法上。

不觉中到了同治十一年(1872年),这一年距章氏谢世已经整整十年。虽然他并不着急个人的婚姻问题,但是身边的亲朋却替他着急。在他的师友施旭臣张罗下,他和归安(今湖州吴兴区)菱湖镇的施氏结成了连理。

没有后顾之忧的吴昌硕以极大的热忱开始了他的求学和学艺的道路,三十岁的时候他向同乡潘芝畦学习了画梅花,同年他又赴杭州投身在俞樾门下。

之后他到了苏州在府衙做了一名小吏,和当地的金石书画名流切切磋技艺,博采众长,这个时期他的篆刻和书法已经风格纯熟,但是绘画才刚刚起步。他尝试以篆籀的方法作画,但是因为缺乏名师指点,一直没有什么进步,就在他苦闷郁结的时候,在朋友高邕之的介绍下以任伯年相识。在任伯年的建议下他以篆法写花,以草法写干,变化贯通,很快掌握了诀窍。经过了思想的淬炼和岁月的提纯,吴昌硕完成了“直从书法演画法”的华丽转身。

又是—个十二年过去,在吴昌硕四十一岁时,梦到了原配夫人章氏。梦中惊醒,秋雨如愁落满庭院,仿佛又回到鄣吴村那个离别的时刻,他提笔写下了《感梦》“秋眠怀旧事,吴天不肯曙。微响动精爽,寒夜落无数。青枫雨冥冥,云黑月未吐。来兮魂之灵,飘忽任烟霞。凉风吹长袂,徐徐展跬步。相见不疑梦,旧时此裙布。别来千万语,含意苦难诉。”在这个冷雨敲窗夜,思念如雨,漫浸了整个世界,在寒夜里飘落无数。他是深隋的也是詹泊的,他是内敛的也是热隋,所以他才能溶占朴明艳于尺幅间。

宣统元年(1909年),已经六十六岁的吴昌硕又一次梦到了章氏。梦中惊醒他只见窗外清辉如水,一轮明月高悬天际。与明月的对视中他仿佛又看到了章氏的眼眸。于是他刻下了“明月前身”这枚印章,并在印侧刻下了章氏夫人的背影像和“原配章夫人梦中示形,刻此作造像观,老缶记。”这样的铭文。

晚年的吴昌硕被日本人尊为“印圣”,他的篆刻已经达到了出神入化的境界,然而他刻这方“明月前身”的时候,却是最友人的协助下才勉强完成。泪眼凝睇处,刀与心同颤。那一刀刀下去,飞溅的不是粉尘石屑,而是埋在心底不愿触碰的痛。

这一生的苦吴昌硕在前半生都一一尝遍,终于在他的晚年迎来了人生最辉煌的时刻,69岁成为西泠印社的第一位社长,70岁上海书画协会成立,被推为会长,72岁《缶庐印存》四集刊行,76岁在长崎首次展出他的作品。莫道桑榆晚,为霞尚满天。刘禹锡这两句诗倒真是像为吴昌硕量身定制的一般。

月圆了又缺,缺了复圆,周而复始没有尽期,人却只能在月的圆缺间一点点地耗尽生命。1917年的五月陪伴了吴昌硕近半个世纪的施氏夫人故去。年迈的吴昌硕因为伤心过度大病了一场。病愈后的他曾写过多首悼亡诗给施酒夫人。其中的一首是他写给两位夫人的:“前匹死难白骨无,老妻又丧天难呼。片心婉转病不死,泪作铅注愁目枯。”

此后吴昌硕在孤寂思念中又过了十年。1927年的冬天,在上海北山西路的吉庆里的寓所,中国最后一位传统文人画家与世长辞。遵从他的遗嘱,家人把他与章氏夫人和施氏夫人合葬在了超山宋梅亭的后面。一生引梅为知己的吴昌硕,终于可以与今生深爱的两位女子一起共眠十里梅林深处,那是他的流水今日,亦是他的明月前身。

姜静,笔名荷衣蕙带,河南省作协会员,历史杂志专栏作家。著有《愿有岁月可回首,且以情深到白头》,写散文,画工笔,书瘦金;抱一颗平常心,写几行散淡文,在淡泊中寻找人生至味。

编辑/林青雨