抱伦金矿成矿规律研究与找矿方向

姜俊宇,孙 飞

(海南山金矿业有限公司,海南 海口 570100)

1 矿区地质

1.1 地层

矿区地层仅出露下志留统陀烈组中段、下段,而白垩系主要分布在矿区东南角。

1.2 志留系陀烈组

陀烈组主要分布于矿区中部及西南部,呈北东——南西向展布,北西侧与尖峰岩体呈侵入接触,南东侧覆于鹿母湾组之下,二者呈断层接触。陀烈组下段主要为绢云母石英千枚岩、绢云母粉砂岩,厚度大于560m。陀烈组中段主要为含碳千枚岩,厚度849m。如表1所示。

1.3 白垩系

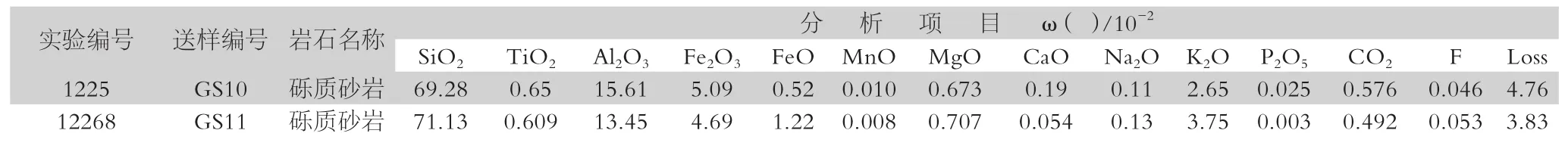

白垩系分布于矿区东南角,由鹿母湾组及报万组组成。下白垩统鹿母湾组主要为砾质砂岩、含砾砂岩夹紫灰色厚层状含砾富晶屑凝灰岩及紫红色凝灰岩,与陀烈组呈断层接触,上部整合于上白垩统报万组之下。报万组主要为砾质砂岩,含砾砂岩。岩石化学成份见表2。

2 基础地质研究

抱伦金矿处于东西向尖峰—吊罗深大断裂之间,乐东盆地边缘地带。具有良好的成矿地质条件。

抱伦金矿的基础地质研究工作伴随着抱伦金矿的发现就开始了。国内地学界的专家学者对于抱伦金矿的成因类型、成矿时代、成矿物质的来源等问题展开了深入细致的研究,目前尚未有定论。具有以下争议:

2.1 成矿物质的来源方面

主要有两种观点:其一是舒斌等(2004,2006)通过矿石中热液成因的白云母Ar-Ar定年、矿物学特征以及流体包裹体和黄铁矿中碳、硫同位素特征认为,成矿热流体及矿质主要来源于尖峰岭花岗岩体岩浆,少量来自赋矿层或者更老的地层;其二是谢才富等(2006)通过对尖峰岭花岗岩体岩石地球化学和年代学的研究认为,尖峰岭花岗岩体主要为成矿提供热动力,而不是提供热流体和矿质。

2.2 成矿时代[1]的确定

其一,矿石中伊利石的K-Ar法同位素年龄为216.04Ma和205.26Ma,矿石中水白云母的K-Ar法同位素年龄为221.2Ma,因此认为,抱伦金矿及外围金矿的成矿时代为205.26~221.2Ma。

其二,海南尖峰岭花岗岩体中的热液锆石年龄为112.8Ma,代表了热液活动的时间,证明该地区在112.8Ma左右存在一次强烈的热液活动,与该区南部出露的燕山晚期岩浆岩年龄一致。这些都说明在早白垩世,该区不但发育大规模的岩浆活动,而且可能还有该时期的岩体隐伏在该区之下,该期岩浆活动不仅为同时期的热液活动提供了热源,而且可能是金矿成矿流体的来源。

2.3 成因类型

其一为中低温变质热液矿床,其二为造山型金矿。

基础地质问题的争议,对成矿规律的研究既是启发也是制约。抱着使用其实验数据保留其理论观点的态度,结合在地质探矿和生产探矿中收集的资料,对抱伦金矿成矿规律进行了探索,并在实践中进行了检验。

3 成矿规律[2]及找矿方向

(1)矿体分布具有斜列规律。矿脉普遍受到后期断层的影响,正断层、逆断层的错距一般不超过1米,以右斜列为主,左斜列为辅。在实施沿脉追索时,断层内拖曳的矿脉方向就是判定左右斜列的依据。遇到平推断层时,追索方向不变。

表1 志留系陀烈组岩石化学全分析样结果表

表2 白垩系抱万组岩石化学全分析样结果表

(2)矿体严格受剪切带控制。

(3)围岩的走向与矿脉走向存在夹角。夹角小于3°时,矿脉发育较好;当夹角大于10°时,矿脉发育普遍较差。

(4)矿体存在尖灭再现、分枝复合现象。

(5)矿体倾向延深大于走向延长,长/深<0.6。

(6)蚀变型矿体发育在脉型矿体尖灭再现的部位和靠近尖峰岩体的部位。

(7)1号脉带各个矿体在平面上具有等距分布的特征。

(8)矿体在深部依然有产出、具南东侧伏的特点。

①Co/Ni>1,说明成矿物质可能与深部岩浆作用有关;②韧性剪切带成矿理论;③运用矿床地球化学方法,通过研究元素的分布特征和原生晕分带特征的研究,了解成矿体(晕)的特征及其在空问上的叠加结构,分析矿体的延伸趋势;研究表明根据金元素异常分布及与前缘元素砷、锑、银和汞浓集中心出现的位置判断,深部存在新矿体可能性大。