圣经翻译和景颇文、傈僳文的创制

赵晓阳

圣经翻译和景颇文、傈僳文的创制

赵晓阳

(中国社会科学院 近代史研究所,北京 100006 )

在西南地区的少数民族中,景颇族和傈僳族是受基督教影响很大的民族。景颇族是分布在中国、缅甸和印度三国的跨境民族,傈僳族是生活在中国、缅甸、印度和泰国等的跨境民族。19世纪下半叶和20世纪上半叶,景颇族和傈僳族开始信仰基督教,在传教士的协助下,根据当地景颇语言和傈僳语言的发音,创制了景颇文字和傈僳文字,翻译出版了新约圣经、旧约圣经和圣经全书。民族文字的创制结束了景颇族和傈僳族没有文字的历史,并沿用至今,增强了民族文化意识以及民族自尊心和凝聚力,还出版了大量民族特色的出版品。

圣经译本; 框格式傈僳文; 富能仁字母; 欧拉汉森

中国是个多民族多语言多方言的国家,差距极大,不能互通,各民族语言和方言的圣经译本乃应运而生。按现代语言学分类,中国地理范围内的少数民族语言可分为5个语系。这5个语系,即汉藏语系、南亚语系、阿尔泰语系、南岛语系、印欧语系,均有圣经译本。众多语族中,壮侗语族、藏缅语族、苗瑶语族、突厥语族、蒙古语族、通古斯语族、孟高棉语族、斯拉夫语族、印度尼西亚语族、菲律宾语族等10个语族有圣经译本。众多语支中,壮傣语支、藏语支、彝语支、景颇语支、缅语支、苗语支、西匈语支、蒙语支、满语支、佤绷龙语支、泰雅语支、邹语支、葛逻禄语支、钦察语支、东斯拉夫语支等15个语支有圣经译本。

过去的圣经译本研究中,研究关注点都在汉文圣经译本中,很少涉及少数民族语言文字的圣经译本,略有涉及的也是从基督教研究的角度来叙述,鲜有从民族语言文字的角度的叙述和关注。本文将对景颇族和傈僳族的圣经翻译与文字创制进行考述。

一、景颇语(克钦语)的创制

景颇族过去没有文字,因此也就没有用本民族文字记载的历史,仅有民间口头传说。景颇族古老传说认为,景颇族的祖先是由北方向南方逐渐迁徙而来的,与古代西北甘青高原的羌族有密切关系。约在战国秦献公时期(公元前383年前后),大部分景颇族从青藏高原南迁到江心坡一带。后又从江心坡一带又逐渐西迁,越过澜沧江、怒江及高黎贡山进入滇西缅北交界地区。一部分向西迁到今天缅甸孙布拉蚌、胡康河谷、德育茜和南北掸邦一带;一部分向西北迁到印度阿萨姆邦;一部分向南迁到云南的德宏地区,形成今天这样跨境而居的中国景颇族、缅甸景颇族、印度景颇族的分布状况。在缅甸被称为“克钦族”,在印度阿萨姆邦的称之为“新福”。

我国景颇族主要分布在云南省德宏傣族景颇族自治州的陇川、盈江、潞西、瑞丽、梁河、畹町等地,1998年人口统计数目为125600人。在缅甸的景颇族主要分布在亲敦江和伊洛瓦底江上游的克钦邦,少数散居在南北掸邦以及缅中、缅印的边疆山区中。在缅甸的景颇族大约有116万人。在印度主要分布于阿萨姆邦、藏南地区和西孟加拉邦内,约5万人。

景颇族大多信仰万物有灵原始宗教,少部分信仰基督教。景颇族包括五个主要支系:景颇、载瓦、勒期、浪俄和波拉。景颇支系的语言属汉藏语系藏缅语族景颇语支,载瓦、勒期等四个支系的语言比较接近,同属藏缅语族缅语支,两个语支的语言差异较大,通话困难。景颇族历史上没有形成自己的文字,有民间传说称,景颇族历史上曾经有过文字,写在牛皮上,但在南迁途中,因饥饿而吃掉了,没有流传下来。这也反映了景颇人民在心理上对文字的一种仰望和期待。

现有的景颇文和载瓦文两种,都是在基督教传教士的创制或启发下,以拉丁字母为基础创制的拼音文字,景颇文创制于19世纪末,载瓦文创制于1957年。载瓦文使用于中国云南省德宏傣族景颇族自治州自称为“载瓦”的景颇族地区。这种拼音文字以云南省潞西县西山地区的载瓦语龙准话为标准音,有26个拉丁字母,音位用单字母和双字母表示。

景颇文是一种以拉丁字母为基础的拼音文字,共有23个字母。主要使用者分布在云南德宏傣族景颇族自治州的潞西、陇川、瑞丽、盈江等地,以及缅甸的掸邦和克钦邦。此外,在印度阿萨姆邦的景颇族中也有使用者。20世纪初期,中印缅三个国家约有45万使用者。1990年进行人口普查时,中国有11万人使用景颇文。

景颇文的创制与基督教的传播有密切关系。1807年,英国基督教传教士马登(Mardon)和查特(Chater)从印度进入缅甸。1857年,基督教传教士进入了缅甸克钦邦,该邦与我国云南德宏隔境相望、土地相连。从缅甸边境向云南德宏景颇族开展传教工作的是称为“美国浸礼真神堂”(American Baptist Missionary Union),这是一个美国基督教的差会。它逐渐向临近地区扩张势力,在云南的陇川、盈江、潞西均发展了景颇族信徒。最早到云南景颇族传教的是缅甸克钦族传教士德毛冬,他于1907年到达瑞丽景颇族居住区进行传教[1]175。

景颇文字创制大约开始于1834年。美国基督教传教士布朗森(Brownson)开始用罗马字母试制景颇文。1839年,美国传教士纳森(Nathan)也用罗马字母试制景颇文。1847年,美国传教士费朗辛·玛森(Ferguson Masan)改用缅文字母试制景颇文。但这些努力均失败了。

美国浸礼会真神堂传教士库森(J. C. Cushang)于1876年开始了创制景颇文的工作。他长期在中缅两国交接的景颇(克钦)族地区活动,曾收集了1000多个景颇语词汇,想用景颇语词汇以缅文形式拼音合成景颇文,但由于语音差异较大,许多景颇词汇无法用缅文拼写,创制工作亦告失败。

1890年,另一位美国浸礼会真神堂传教士欧拉·汉森(Ola Hanson)继续创制景颇文。在缅甸八莫一带当地景颇族知识分子的帮助下,他把在缅甸八莫地区收集的一万余景颇语词汇,用拉丁字母拼音方式拼写,由此创制景颇文成功。1892年,欧拉·汉森编写了第一本景颇文教学课本。1895年,经缅甸英联邦政府当局批准,正式公布了这套景颇文字方案,随之首先在缅甸克钦邦地区的八莫和密支那的基督教教会学校使用。在缅甸用这套文字出版了《圣经》、《赞美诗》、《教徒手册》等宗教书籍,印行过小学一至五年级的课本以及报刊杂志等。1906年,在缅甸仰光用这种文字出版了《英景词典》,以及《景颇族之源》、《英景缅大词典》等[2]115。1926年,还用这种文字在缅甸仰光创办景颇文报刊。

1914年前后,景颇文传入我国。1914年秋,在瑞丽县弄岛乡等戛村教会开办了第一所景颇文学校,经费基本由缅甸八莫地区教会提供。其后又在陇川县的磨水、广山、盈江县的龙盆等村寨陆续开办了景颇文学校[3]392。1915年,英国人英若(Imram)在汉森的景颇文课本的基础上编写了一至四册教学课本,经缅甸政府审定后正式推广使用,初仅在缅甸景颇族地区推广。1936年后,随着基督教势力在云南景颇族地区的扩展,景颇文也通过教会学校在教徒中推广开来[4]290。可以说,这些教会学校开创了景颇地区近代教育的先河,通过这种方法将当时更现代的教育形式引进了景颇山寨,突破了传统的家庭教育和生产生活教育这种自发性和经验性教育模式。

新中国成立后,政府组织专家学者对这套景颇文字进行了改进。1958年后,用改进后的景颇文在景颇族地区的小学进行教学和在社会上进行扫盲,其使用面不断广大,现在已经基本规范化,深受景颇族人民的欢迎。目前,景颇文得到了更好地使用和发展,云南民族学院民语系、德宏州民族师范学校开设了景颇文班,德宏州办有景颇文版报刊《团结报》和景颇文杂志《文崩》;出版发行了景颇文的政治、文艺、科技类图书、教材和儿童读物,创作了景颇文小说,编辑出版了《汉景辞典》、《景汉辞典》和《景颇成语》等工具书。德宏州民族出版社自1981年创建以来,用景颇文出版了各类图书、挂历、教材等数百种达10万册[5]6。缅甸也用这套文字出版过词典、报纸、教科书等。

二、景颇语(克钦语)圣经翻译

基督教传教士欧拉·汉森创制景颇文的目的是翻译圣经,景颇文创制成功后,他的圣经翻译也由此开始。1895年,在缅甸首都仰光出版了《约翰福音》(新约),它不仅是景颇文的第一本《圣经》,而且还是中国西南少数民族语言文字的第一本《圣经》。

1896年,出版了《路加福音》(新约);1897年,出版了《创世纪》(旧约);1898年,出版《出埃及记》(旧约);1899年,出版《俄巴底亚书》(旧约)和《约拿书》(旧约);1901年,出版了《诗篇》(旧约);1902年,出版《使徒行传》(新约);1903年,出版《马太福音》(新约)和《马可福音》(新约);1912年,出版《新约全书》;1927年,出版《圣经全书》。全部圣经译本都由传教士欧拉·汉森翻译,都由在缅甸首都仰光的美国浸礼会真神堂出版[6]。详见表1、图1。

图1 景颇语《圣经全书》美国浸礼会真神堂1927年

表1 景颇语圣经译本

名 称译 者出版时间出版机构和地点 约翰福音欧拉·汉森1895美国浸礼会真神堂、缅甸仰光 路加福音欧拉·汉森1896美国浸礼会真神堂、缅甸仰光 创世纪欧拉·汉森1897美国浸礼会真神堂、缅甸仰光 出埃及记欧拉·汉森1898美国浸礼会真神堂、缅甸仰光 俄巴底亚书欧拉·汉森1899美国浸礼会真神堂、缅甸仰光 约拿书欧拉·汉森1899美国浸礼会真神堂、缅甸仰光 诗篇欧拉·汉森1901美国浸礼会真神堂、缅甸仰光 使徒行传欧拉·汉森1902美国浸礼会真神堂、缅甸仰光 马太福音欧拉·汉森1903美国浸礼会真神堂、缅甸仰光 马可福音欧拉·汉森1903美国浸礼会真神堂、缅甸仰光 新约全书欧拉·汉森1912美国浸礼会真神堂、缅甸仰光 圣经全书欧拉·汉森1927美国浸礼会真神堂、缅甸仰光

笔者至今尚未找到民国年间在中国印制出版景颇文《圣经》的资料,估计那时的景颇文圣经基本都是从缅甸运送过来的。

三、傈僳文创制:框格式傈僳文和富能仁字母

傈僳族是生活在中国、缅甸、印度和泰国等多个国家跨界而居的一个少数民族。中国的傈僳族总人口为73万多人,主要分布在云南省怒江、丽江、迪庆、楚雄、大理保山、德宏、昆明、临沧等地区。在中国以外,缅甸、泰国、印度等国也有傈僳族居住,人口约47万。

傈僳族可分为南北两群,北群为白傈僳和黑傈僳,主要聚居于云南西部的怒江傈僳族自治州等地;南群主要为花傈僳,聚居在德宏傣族景颇族自治州。傈僳族主要分布在云南省的三个区域,即衣着花纹服饰的“花傈僳”多居住在云南西部怒江州地区,穿青衣的“黑傈僳”多居住在云南西北维西、永胜、丽江地区,“黑傈僳”也有一部分居住在云南北部禄劝县、武定县一带,因其相对其他两个傈僳族居住区更偏东部,又称“东傈僳”,居住在这一带的傈僳人数很少。

傈僳族有自己的语言,属于汉藏语系藏缅语族彝语支,是语言比较统一的民族,内部没有语支,方言分怒江、禄劝两个方言。怒江方言又分为两个土语。各种方言、土语的语法差别不大,词汇也基本相同。因此,傈僳族的语言大体相同,互相可以对话。

傈僳族是受基督教影响较大的民族,大部分傈僳人信仰基督教和传统的持万物有灵论的原始宗教,少数信天主教和藏传佛教。一般认为,1913年缅甸克伦族传教士巴叔从缅甸至云南腾冲再到怒江,为基督教传入傈僳族的开始。

传教士在云南创制推广的傈僳文共有两种,分别称东傈僳文和西傈僳文。傈僳族先后使用过四种文字,两种是西方传教士创制的拼音文字,即上文提到的柏格里苗字和胡致中注音字母,一种是云南维西县农民汪忍波创造的没有字母的音节符号,还有一种是新中国成立后创制的拉丁字母形式的文字。

在基督教传入之前,傈僳族从未有过属于本民族语言的文字。傈僳族先后使用过四种文字。20世纪初,维西县傈僳族青年汪忍波创制了共有918个字的象形文字,这是傈僳族历史上的第一种文字。1913年,传教士王怀仁根据云南武定、禄劝两县自称傈坡(Li phoj)他称傈僳(Lisu)人的语言,以武定县滔谷村语音为基础创制一种“格框式”拼音文字。上世纪20年代,传教士富能仁和克伦族青年巴东创制了第二种文字,即富能仁字母,又称老傈僳文。第四种文字是新中国成立后的拉丁字母形式文字,即新傈僳文。但目前大多傈僳地区多使用老傈僳文,约有20万人使用。

1880年,美国浸礼会传教士在缅甸克钦邦密支那传教时接触到傈僳族。1902年,密支那马肯村的一对傈僳族夫妇受洗,缅甸傈僳族信教由此开始。大致在20世纪初,东傈僳与滇北苗族居住在同一地区,民国初年,一些苗族群众皈依基督教,东傈僳族也受到影响,开始接受了基督教[7]38。

最早来到东傈僳族地区传教的是内地会(China Inland Mission)传教士、澳大利亚人王怀仁(G. E. Metcalf,一译梅怀仁,1879年3月3日—1956年1月15日),他于1907年来到这里。在柏格里字母的影响下,1913年,王怀仁根据云南武定、禄劝两县自称傈坡(Li phoj)、他称傈僳(Lisu)人的语言,以武定县滔谷村语音为基础创制了一种与柏格里苗文字母相仿的傈僳拼音文字,又称“东傈僳文”(Easter Lisu),在当地的傈僳族教会中推行,使用范围不大。后来还传播到四川凉山州的会东县。框格式傈僳文字母分大小,大字母为声母,小字母为韵母,小字母写在大字母的上面、右上角、右下角,表示不同的声调。每个音节组成一个方框格式,所以称“框格式傈僳文”[8]29。

由传教士创制的傈僳文还有一种,这种傈僳文主要在云南怒江州和德宏州的傈僳族中使用,相对“东傈僳”而言,它在云南的西部,又称“西傈僳文”。因这里主要居住着花傈僳人,故又称“花傈僳文”(Hwa Lisu)。由于新中国建立后还创制了新傈僳文,因此它还被称为“老傈僳文”。因其常年只在基督教会里使用,只能行于基督教徒之间,在不信教的群众中基本无人识读,故又称为“圣经文字”或“上帝书”[10]110。

1912—1914年间,缅甸克伦族基督教传教士巴托(Rev. Bathow,又译巴托、巴多、巴夺)以印刷体大写的拉丁字母为基础、改变了形状而创制了傈僳文,后经内地会传教士、英国人富能仁(James Outram Fraser,又译傅能仁、傅雷仁)进一步完善,因此在教会里,又称其为“富能仁字母”(Fraser Syllabic Script)。这是一种以印刷体大写的拉丁字母为基础,由其正反、颠倒形式组成的拼音字母。这种文字有30个辅音大写字母(20个正写,10个反写或倒写),10个元音大写字母(5个正写,5个反写或倒写),6个声调符号(用标点符号),4个特定标点[9]149。从语言文字角度来讲,称其为“富能仁字母”最合适,传教士还用它来拼写翻译过纳西语的圣经译本。

富能仁1886年出生于英国伦敦,1910年来中国,先在上海的内地会学校学习了6个月的中文,然后来到云南腾冲傈僳族中传教。他在滇西怒江州地区传教长达25年,领导的滇西傈僳族教会向北延伸到泸水、碧江和福贡,向南发展到腾越、潞西,纵横数百里,成为云南境内最大的少数民族基督教会,也是导致基督教成为傈僳族主体信仰的最重要原因,他亦被称为“傈僳族的使徒”(the Apostle of Lisu People)[10]。

新中国成立前,老傈僳文基本上只通行于基督教徒中间,由于傈僳族信仰基督教的人数较多,因此在傈僳族地区有广泛的群众基础,有相当的影响,认识此文字的人达几万人之多[11]3。在怒江州的傈僳族中,信仰基督教的约为1/3,有的县份甚至达到或超过了一半[7]40。他们用它书信来往、说经讲道、记账记事、颁布通令等,一直沿用至今。新中国成立后,政府有意识地用老傈僳文进行扫盲工作,出版过宣传政策或农村技术方面的书籍,使老傈僳文得以继续使用。1956-1985年间,云南民族出版社还用老傈僳文出版了政治、经济、文化教育、民族传统文化等方面的书籍、报纸,如《怒江报》《丽江报》《维西报》、德宏《团结报》四种报纸,并出版了《中华人民共和国宪法》《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和众多的文学诗歌和翻译作品[3]243。为了信教群众的宗教需要,还出版了《圣经》和《赞美诗》等。在怒江州,怒族和独龙族的基督教徒也使用老傈僳文。除《圣经》外,还用此文字出版过《福音问答》《福音精华》《卫生课本》《赞美诗》等书籍[11]29。

在继续使用老傈僳文的同时,政府和专家还于1957年创制了新傈僳文,它是以拉丁字母为基础,并吸收了一部分斯拉夫字母形成的。现在傈僳族地区,实行新旧傈僳文并用。老傈僳文在信教群众中,仍然很有影响力。

四、傈僳文圣经译本

(一) 东傈僳文圣经译本

1912年,出版《马太福音》,这是东傈僳语的第一本圣经,也是傈僳族的第一本圣经。1917年出版《路加福音》,1928年出版《使徒行传》,1936年出版《约翰福音》,这四本圣经译本均由在上海的英国圣经会出版。1951年,在香港的中华圣经会出版了《新约全书》。以上圣经译本,除《马太福音》是由内地会传教士、澳大利亚人郭秀峰(A. G. Nicholls)和王怀仁合作翻译外,其他均由王怀仁翻译。详见表2、图2。

表2 傈僳语东傈僳方言圣经译本

序号名称语 言文字译 者出版时间出版机构、地点 1马太福音东傈僳方言框格式傈僳拼音文字郭秀峰王怀仁1912英国圣经会、上海 2路加福音东傈僳方言框格式傈僳拼音文字王怀仁1917英国圣经会、上海 3使徒行传东傈僳方言框格式傈僳拼音文字王怀仁1928英国圣经会、上海 4约翰福音东傈僳方言框格式傈僳拼音文字王怀仁1936英国圣经会、上海 5新约全书东傈僳方言框格式傈僳拼音文字王怀仁1951中华圣经会、香港

图2 东傈僳方言框格式傈僳拼音文字《使徒行传》,英国圣经会1928年

东傈僳文在云南武定、禄劝等地,凡信仰基督教的群众都能懂得,但仅在教会内部使用,没有能成为傈僳族的通用文字,影响面很小[11]17。

(二) 西傈傈文(花傈僳)圣经译本

1921年,富能仁翻译的《马可福音》由在上海的英国圣经会出版,这是第一本西傈僳语圣经译本。由于云南西部信仰基督教的人数远多于东部,因此,西傈僳语的圣经译本影响力更大。1923年,出版了富能仁翻译的《约翰福音》,1930年、1932年,分别出版了内地会传教士高曼夫妇(C. G. Gowman and Mrs Gowman)翻译的《路加福音》和《马可福音》。1933年,出版了富能仁翻译的《马太福音》、《路加福音》、《约翰福音》,1938年出版了富能仁和内地会传教士、加拿大人杨恩慧夫妇(Allyn B. Cooke and Leila Cooke,傈僳名阿一单、阿子单)合作翻译的《新约全书》。除西方传教士外,参与翻译的人还有缅甸克伦族传教士巴托、傈僳族人摩星和傈僳族人汪吾用必①。

1950年,在香港的中华圣经会出版了多人翻译的附《诗篇》的《新约全书》。1968年,在仰光的缅甸圣经公会出版了西傈僳文的《圣经全书》。详见表3、图3。

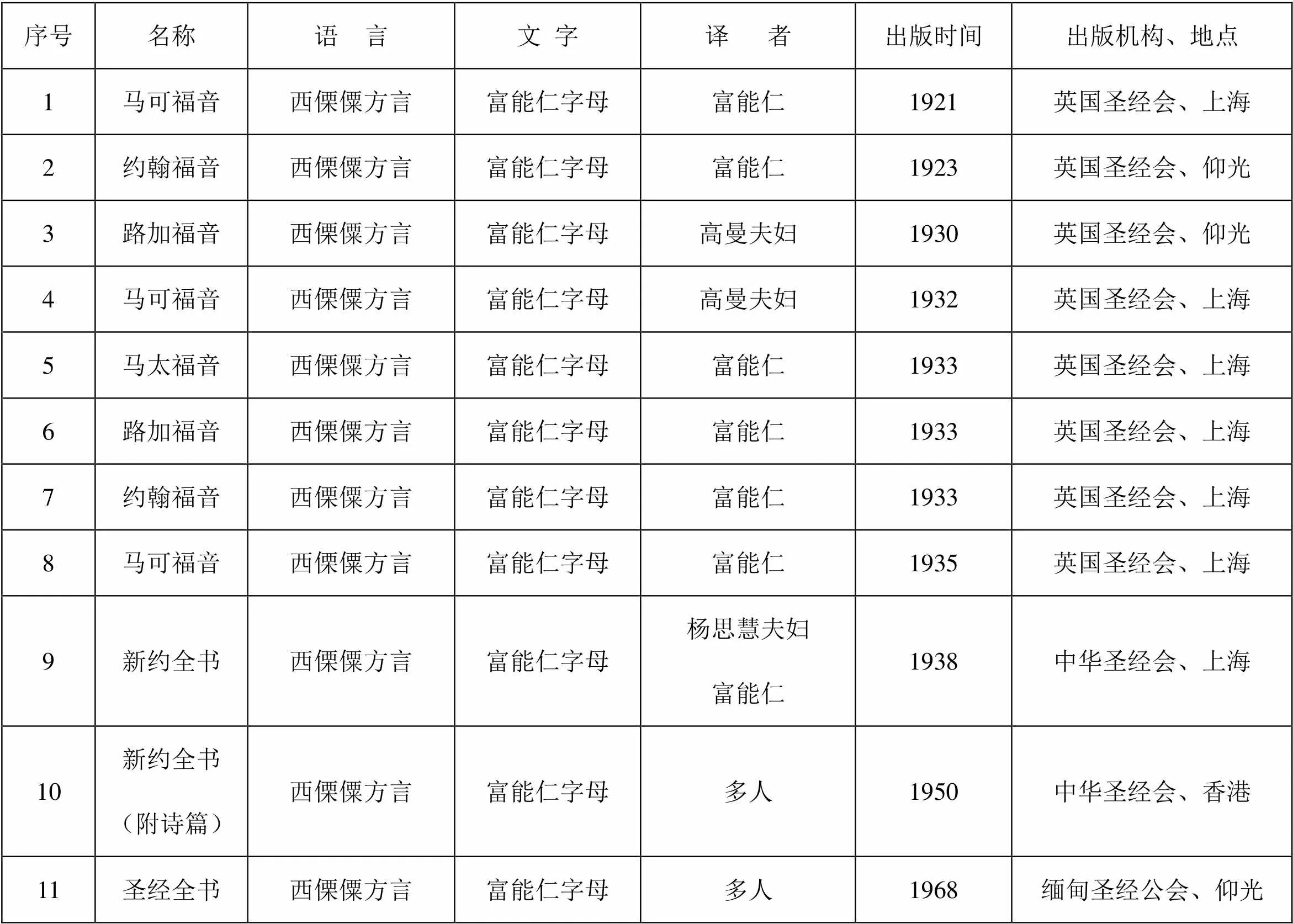

表3 傈僳语西傈僳(花傈僳)方言圣经译本

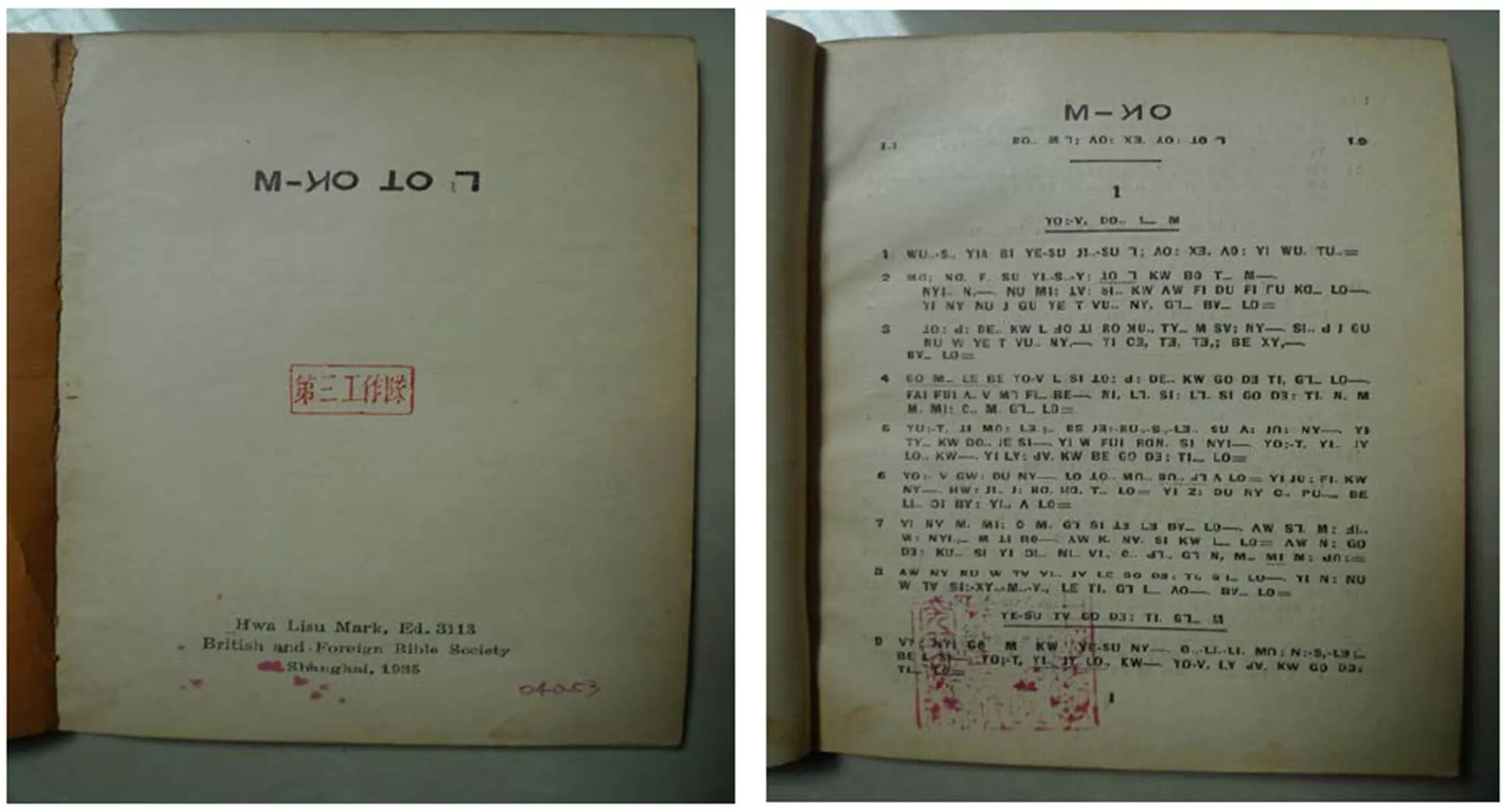

图3 西傈僳(花傈僳)方言《马可福音》,富能仁字母,英国圣经会1935年

五、余论

如上所述,景颇语圣经译本共有12种,其中《圣经全书》1种,《新约全书》1种,圣经单篇10种,出版时间在19世纪末和20世纪上半叶。傈僳语圣经译本共有16种,其中东傈僳话圣经单篇4种,《新约全书》1种;西傈僳话圣经单篇8种,《新约全书》2种,《圣经全书》1种,出版时间均在20世纪以后,基本集中在20世纪20-40年代。两种语言文字的圣经翻译和出版整体上都晚于汉文圣经。

20世纪90年代,中国基督教两会还印刷出版了老拉祜文《圣经》4万本、西傈僳文(富能仁字母)《圣经》12万本、东傈僳文(框格式傈僳文)《圣经》1万本、景颇文《圣经》2万本、傣文《圣经》2千本、柏格里苗文《圣经》5万本、诺苏文《圣经》2万本、佤文《圣经》1万本②。2013年,中国基督教两会再次帮助印刷2万本景颇文《圣经》。2013年9月6日和8日,在云南省德宏傣族、景颇族自治州盈江县盏西大田坝教堂和平镇教堂,云南省基督教两会《景颇文圣经》二次印刷发行仪式暨感恩礼拜分别在这里举行,全县教牧同工、信徒800多人参加。

从时间顺序来讲,圣经在中国的翻译是从汉语文言文开始的,在明末清初时已经初有规模了。1822年,第一本汉文圣经全译本“马士曼译本”在印度塞兰坡出版;1823年,“马礼逊译本”在麻剌甲(今马六甲)出版;1837年和1840年在巴塔维亚(今雅加达)出版了“郭实腊译本”;1852年和1854年,在上海分别出版了委办译本的《新约全书》和《旧约全书》;1864年出版了裨治文译本;1868年出版了高德译本。这些早期圣经汉译本均为“深文理译本”,即非常深奥的书面文言文,这些译本奠定了汉语圣经的基础。

但这些汉文圣经翻译与景颇文和傈僳文圣经翻译之间是否有共同关系,有多少借鉴和融合,目前还尚不清楚。根据目前笔者对汉文圣经翻译版本的研究,景颇文圣经翻译与汉文圣经翻译是由不同基督教差会负责,所行进的地理路线也是不同的,估计互相借鉴和融合的可能性很小。

西南少数民族文字圣经译本涉及到汉藏语系和南亚语系,除傣族的傣那文和傣仂文是原有文字外,其它文字均为传教士所创制。从文字来看,传教士创制了景颇文、载瓦文、东傈僳文、西傈僳文、柏格里苗文、拉祜文、布依文、佤文、纳西文、独龙文、哈尼文等多种文字,这些文字都是传教士根据当地语言发音,以拉丁字母为基础创制的,结束了拉祜、傈僳、景颇、载瓦、苗、佤、布依、哈尼、纳西等民族没有文字的历史,其中西傈僳文、柏格里苗文、景颇文至今仍然在使用。他们还利用汉语注音字母来拼写少数民族的语言,创制了胡致中苗文(黑苗)、新平花腰傣文等2种文字。这些文字还有部分使用至今。

传教士们利用自己拉丁母语的优势,结合当地少数民族语言的发音,创制了文字,为这些民族结束了没有文字的历史。文字的创制意味着这些民族从此结束了千百年来口耳相传、刻木结绳记事的原始文化状态,增强了民族文化意识以及民族的自尊心和凝聚力,这本身就具有重大的历史文化意义。对景颇族和傈僳族来讲,《圣经》译本是用他们本民族文字编写出版的第一本书,所以在很长一段时间里,阅读《圣经》与学习保存本民族语言文字具有相同的含义。它至少保留了这些民族现在最早使用本民族语言的文献资料。直到今天,这些《圣经》译本都成为了这些民族最重要的文化读本。以景颇文为例,这种文字已经成为景颇族重要的文化承载工具,特别是在文学领域,使用景颇文记录、整理了大量景颇族历史、文化、文学文献,创作了包括短、中、长篇小说,诗歌、散文在内的文学作品,这些使用景颇文创作的文学作品已经成为中华文学的一部分。通过景颇文的学习,大大降低了景颇族人民的文盲率,也促进了双语或多语学习的开展。

20世纪50年代和80年代,我国为南方少数民族创制和改进了多种拉丁字母文字,其中有壮文、布依文、侗文、黎文、苗文(4种)、景颇文、载瓦文、白文、哈尼文、傈僳文、纳西文、拉祜文、土文。这些新创制或改进的文字全部都是基于本民族语言发音而采用拉丁字母来拼写,说明传教士用拉丁字母为西南少数民族创制文字的方法,对建国后我国相关部门为少数民族创制和改进文字起到了一定的启发,而这也开辟了中国少数民族语言文字发展的另一条道路,为丰富中华民族这个大家庭的语言起到了促进作用。

注释:

①约秀口述、胡正生整理:《二十七本傈僳文圣经书的翻译经过》,《福贡文史资料》(云南)第1辑,1988年,第125页。Eugene A. Nida edited, The Book of A Thousand Tongues, New York: United Bible Societies,1972, p.57; Hubert W. Spillett, A Catalogue of Scriptures in the Languages of China and the Republic of China, Hong Kong: British and Foreign Bible Society,1975, pp.220-222.

②感谢南京爱德印刷厂张逊先生提供数据。20世纪90年代以后,包括汉语和少数民族等所有语言文字的《圣经》均由南京爱德印刷厂印制。

[1] 高发元.景颇族:瑞丽弄岛乡等嘎村[M].昆明:云南大学出版社,2001.

[2] 刘刚,石锐,王皎.景颇族文化史[M].昆明:云南民族出版社,2002.

[3] 云南省社会科学院:云南省志·民族志[Z].昆明:云南人民出版社,2003.

[4] 刘扬武.景颇族中的基督教[Z]//《云南文史资料》:第28辑.1986.

[5] 李向前.走向文明进步的重大历史转折:纪念景颇文创制100周年[C]//祁德川,主编.一个世纪的追求:景颇文创制100周年文集.昆明:云南民族出版社,1999.

[6] Eugene A. Nida edited, The Book of A Thousand Tongues[M].New York: United Bible Societies,1972: 212.

[7] 韩军学.基督教与云南少数民族[M].昆明:云南人民出版社,2000.

[8] 徐琳,等.傈僳语简志[Z].北京:民族出版社,2001.

[9] 周有光.世界文字发展史[M].上海:上海教育出版社,2003.

[10] 中国社会科学院民族研究所,国家民族事务委员会文化宣传司.老傈僳文[M].北京:中国藏学出版社,1992.

[11] 中央访问团第二分团.云南民族情况汇集:怒江区概况(上)[Z].昆明:云南民族出版社,1986.

Bible Translation and Creation of Jingpo and Lisu Writing Systems

ZHAO Xiaoyang

( Institute of Modern History, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100006, China )

Among the minorities in the southwest, Jingpo and Lisu are two nationalities affected significantly by Christianism. Jingpo is a cross-border nationality living in China, Burma and India and Lisu is also a cross-border nationality living in China, Burma, India, Thailand, etc. In the later 19thcentury and the first half of the 20th, Jingpo and Lisu nationalities started to believe in Christianism and created Jingpo and Lisu writing under the help of missionary according to the pronunciation of Jingpo and Lisu languages and then translated and published New Testament, Old Testament and Bible. Creation of ethnic characters ended up the history of Jingpo and Lisu without writing. These characters used up to now strengthen their cultural awareness, pride and cohesion and help Jingpo and Lisu publish numerous works with ethnic characteristics.

Bible translation, frame format Lisu writing, James O. Fraser letters, Euler Hansen

2018-08-27

中国社会科学院近代史研究所创新工程首席项目“圣经翻译与20世纪中国”。

赵晓阳(1964-),重庆人,中国社会科学院近代史研究所研究员,历史学博士,博士生导师,研究方向:近代社会史,中国基督教史和中西交流史。

H256,H259

A

1673-9639 (2018) 10-0058-08

(责任编辑 白俊骞)(责任校对 印有家)(英文编辑 田兴斌)