浅埋大采高综采巷道矿压显现规律实测与分析

冉星仕

(神木县隆德矿业有限责任公司,陕西 榆林 719300)

大采高综采作为一种高产高效的采煤方法逐步在我国厚煤层的开采中得到普遍应用[1],其采出率高于分层和综放开采;但由于煤层开采厚度较大(大于3.5m),工作面回采过程中回采巷道矿压显现程度较一般综采更大[2],巷道变形更为严重,增加了巷道维护难度,提高了巷道维护返修成本,威胁矿井安全高效生产[3]。为了分析浅埋大采高综采巷道在工作面回采过程中的矿压显现规律,为巷道支护形式和参数的选取与优化奠定基础,针对隆德煤矿201工作面回采巷道围岩压力与变形进行了实测研究。

1 地质概况

隆德煤矿201工作面位于2-2煤层辅运大巷西侧,南部为203工作面采空区,地面标高为+1197.2~+1236.1m,工作面标高为+1001.8~+1033.1m,平均埋深在190m,在两巷掘进过程中揭露断层均为小型断层,对工作面的回采基本无影响。工作面平均采高3.95m,工作面长300m,区段保护煤柱为20m,顶板管理方法为全部垮落法。工作面顶底板岩性见表1。

2 回采巷道监测方案

工作面回采巷道矿压监测包括巷道表面位移、巷道深基点变形和围岩压力监测3个方面。

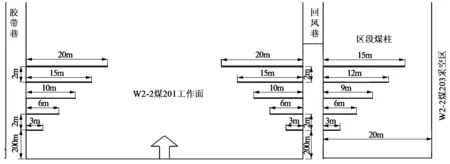

2.1 采动压力观测方案

在201工作面胶带巷工作面侧和回风巷两侧打钻孔布置3组应力测站,用于监测回采中巷道围岩的压力,掌握回采对巷道超前采动影响范围及程度。第1测站超前切眼200m,测站间距为50m,钻孔间距为2m,工作面实体煤侧和煤柱侧钻孔,每孔内安装1台KSE-Ⅱ-1型钻孔应力,如图1所示。实测时,当测点距离工作面50m以外时,钻孔应力计每隔1h记录1次,40m以内时0.5h记录1次。

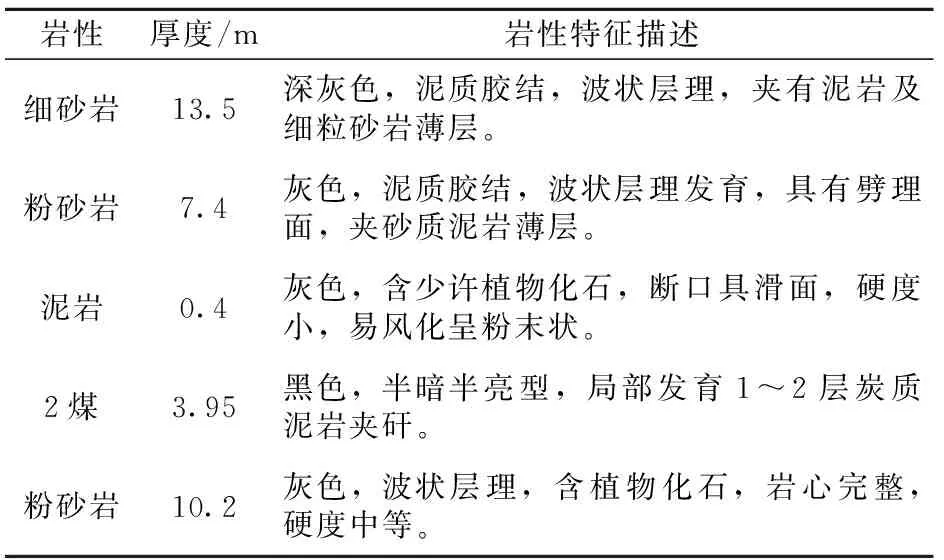

表1 煤层顶底板情况

2.2 采动影响巷道围岩变形观测方案

2.2.1 巷道表面位移观测

工作面在两巷掘进期间,在胶带和回风巷布置测站,间距为50m,采用“十字法”布置,用激光测距仪测量顶底板和两帮距离,求出顶底板和两帮移近量[4]。

在两巷观测站的顶底板和两帮中部安装基点,基点采用500mm长的钢杆并将其锤入岩体内部,保证基点不松动,回采巷道变形每天观测一次[5]。

图1 钻孔应力计布置

2.2.2 围岩内部位移观测

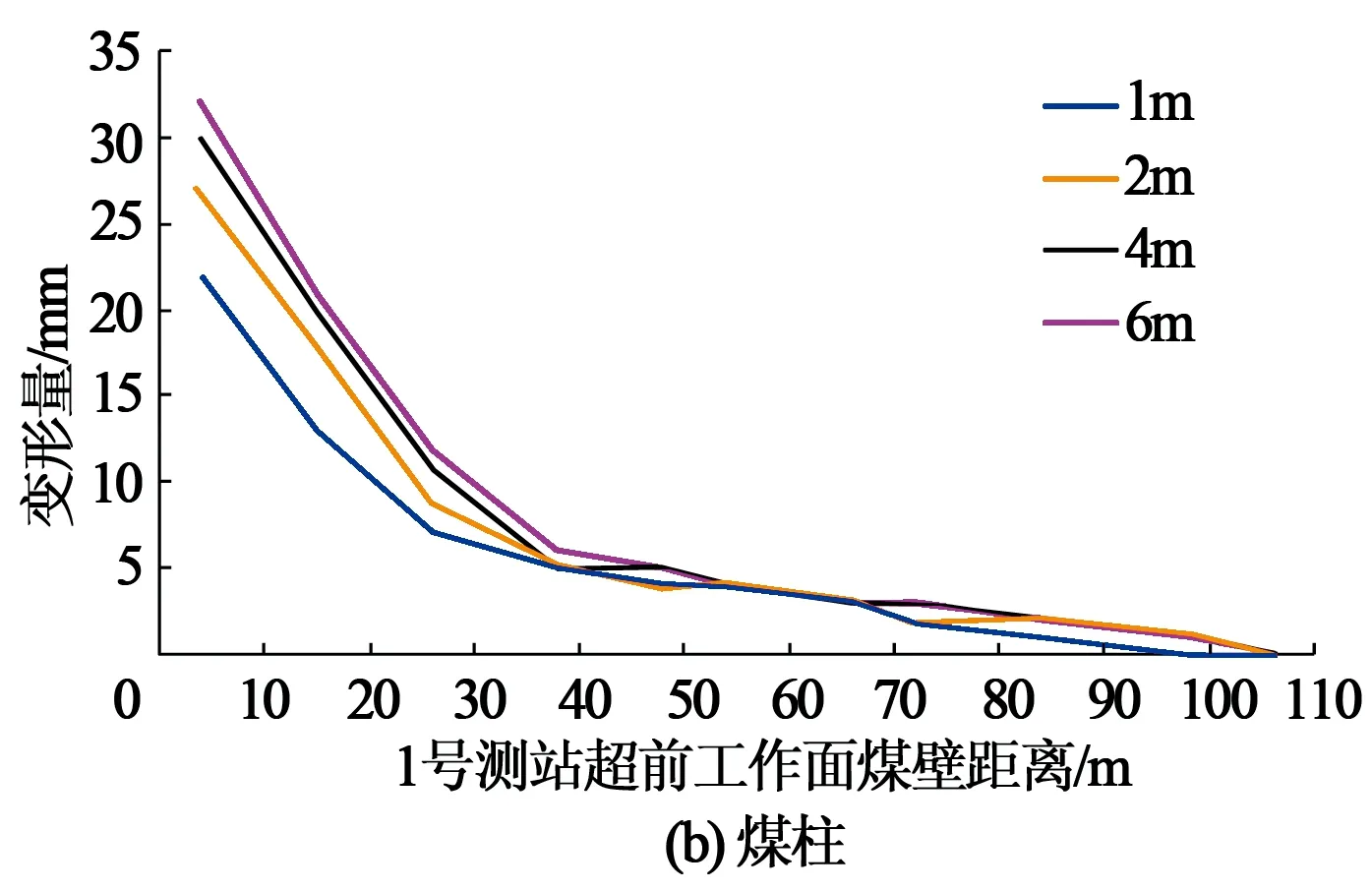

为了深入分析两巷围岩活动规律,在工作面两巷超前工作面各设3个观测站,分别在顶板和两帮安装DW-6型深基点钻孔多点位移计。巷道围岩深基点分别安装在距巷道表面1m,2m,4m和6m。多点位移计主要是了解巷道围岩不同深度位移,岩层弱化和破坏范围,判断围岩之间是否发生离层。

3 现场实测结果分析

3.1 巷道围岩应力监测

3.1.1 工作面侧应力分析

(1)回风巷工作面侧超前支承压力

图2为回风巷工作面侧超前支承压力分布曲线,横坐标为超前工作面距离。工作面回采过程中,10m,15m和20m测点应力变化规律基本一致。超前工作面25m以内为采动显现影响区,3m,10m,15m和20m测点应力增长速率随工作面推进明显增高,6m测点增长率最高,说明采动引起应力集中位置向煤体深部转移,塑性区发育宽度为6m左右;测点应力峰值系数k变化情况说明巷道围岩破裂区距巷帮宽度小于3m;随着工作面继续推进,超前支承压力呈现应力降趋势。

图2 工作面侧超前支承压力分布曲线

(2)胶带巷工作面侧超前支承压力

图3为工作面侧超前支承压力分布曲线。超前工作面30m以外时,超前支承压力值处于原岩应力状态;超前工作面22m范围内为超前支承压力影响显现区,采动超前支承压力值一直处于高速增长状态,其中10m测点在靠近工作面附近处应力增长速率最大,15m和20m测点的应力集中系数趋于稳定为1.75,最大应力集中系数为1.87,超前支承压力峰值超前煤壁3m左右。

图3 工作面侧超前支承压力分布曲线

3.1.2 煤柱侧超前支承压力

图4为回风巷煤柱侧超前支承压力分布曲线。

工作面回采过程中,3m和9m测点的应力变化规律基本一致,6m测点应力增速最大,15m测点次之,12m应力增速最小;6m测点应力集中系数最大。煤体超前工作面55m以外时,超前支承压力值处于原岩应力状态(5MPa);3m,9m,12m和15m测点的支承压力在45~23m范围内以低速率缓慢增加,采动前k基本一致,平均为1.05,6m测点应力增长速率最高,k为1.29;超前工作面23m内为超前支承压力影响显现区,期间6m和15m测点应力变化增速明显;超前工作面煤壁4~7m处煤体超前支承压力出现了峰值,3m,9m和15m测点应力峰值接近,应力峰值集中系数为1.50左右,6m测点出现了最大应力集中系数为2.29,12m测点应力增长相对缓慢,出现了低应力集中,k为1.15;随后工作面继续推进,煤体超前支承压力出现压力降的趋势。

3.2 巷道表面位移分析

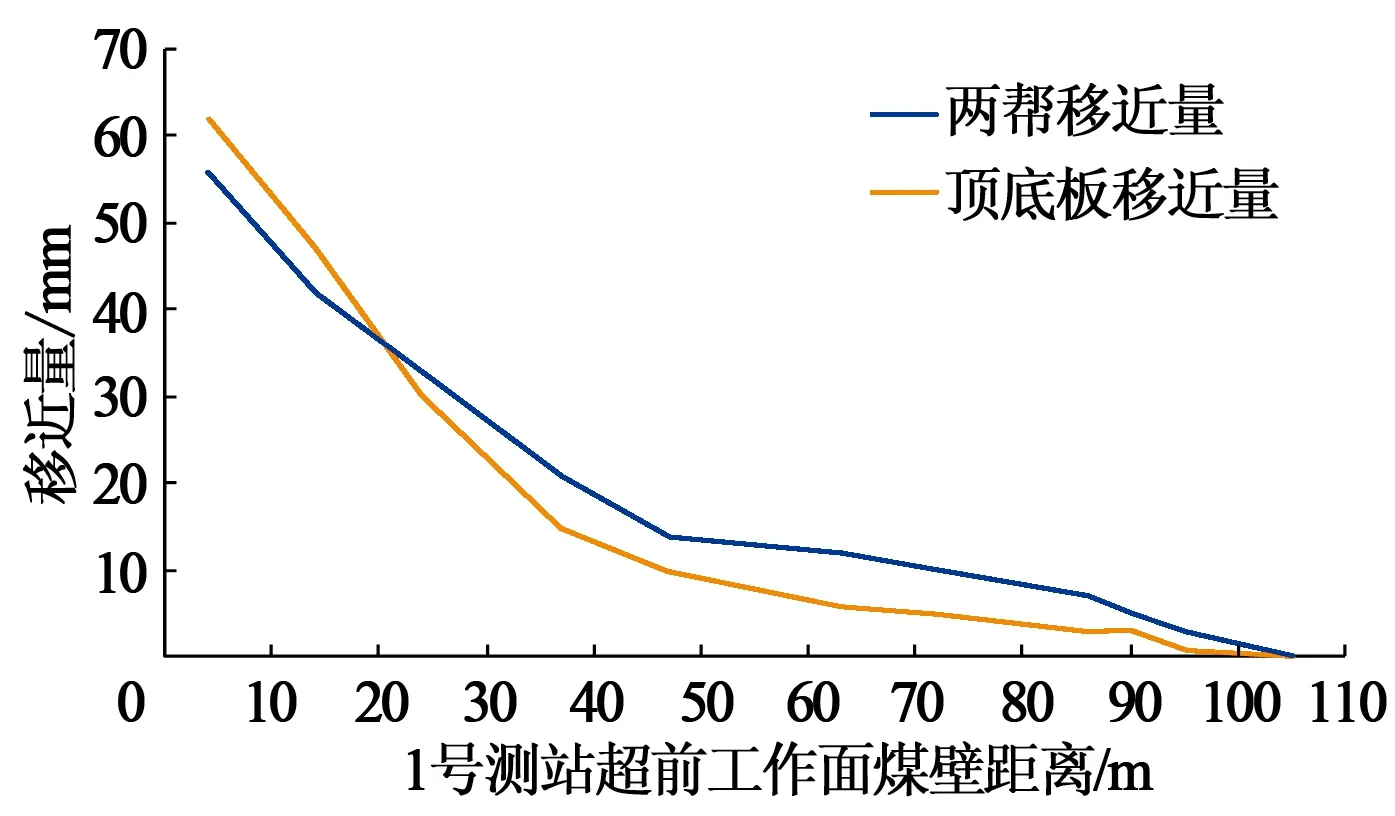

3.2.1 回风巷表面变形

图5为回风巷表面收敛变形曲线。超前工作面86~36m左右范围内为变形增速区域,围岩变形增速转折位置为86m,其变形速率开始明显增大,期间两帮与顶底板移近量分别为13mm和11mm,底板有少量底鼓;巷道在采动影响区0~36m内,两帮和顶底板的变形急剧增加,变形量分别为35mm和47mm。两帮和顶底板最大变形速度均在采面前方5m左右。两帮和顶底板移近量累计位移为56mm和62mm。

图5 回风巷巷道表面位移曲线

3.2.2 胶带巷表面变形

图6为胶带巷表面收敛变形曲线。超前工作面22m为变形增速转折点,该处累计位移分别为13mm和18mm;超前工作面22m范围内为变形激增阶段即采动影响区,围岩变形速率明显增加,期间两帮与顶底板移近量分别为17mm和19mm。两帮与顶底板最大变形速度在采面前方5m左右,此处为采动影响最大区域。两帮和顶底板移近量累计位移分别为32mm和42mm。

图6 胶带巷表面位移曲线

3.3 围岩内部位移分析

图7为回风巷围岩深基点位移曲线。在超前工作面35m位置为基点稳定运动阶段,未出现离层;基点累计位移量顶板最大,煤柱侧次之,工作面侧最小;35~5m为位移激增阶段,基点累计位移量与稳定阶段一致;3个位置基点的最大位移差为4mm,5mm和8mm,均在1m和2m基点间,浅部围岩变形与离层量较深部明显,但浅部煤体未产生明显的离层;围岩变形在0~2m范围内,占累计总位移的84.4%,说明围岩的弱化与破坏范围集中在距巷帮2m范围内。

4 小 结

(1)回风巷与胶带巷工作面超前支承压力峰值位于工作面前方3~7m,超前支承压力影响显现范围为22~28m,工作面端头出现最大应力集中系数为2.29。

(2)巷道表面位移演化过程分为3个阶段:变形微增区域、变形增速区域以及变形稳定区域。煤柱顶底板和两帮相对位移量控制在64mm以内。巷道围岩内部也产生变形,但不同深度不同部位围岩的变形速度不同,随深度增加,围岩的变形速度逐渐减小,并且巷道顶板最大,煤柱次之,工作面侧最小。

(3)深基点最大位移差出现在1m和2m基点间为锚杆的主要作用范围,而4m和6m深基点相对位移较小且位移差最小,表明浅部围岩变形较深部明显,煤体未产生明显的离层现象,围岩的弱化与破坏范围集中在距巷帮2m范围内。