陈永贵:全国只有一个人敢批评他

冯东书

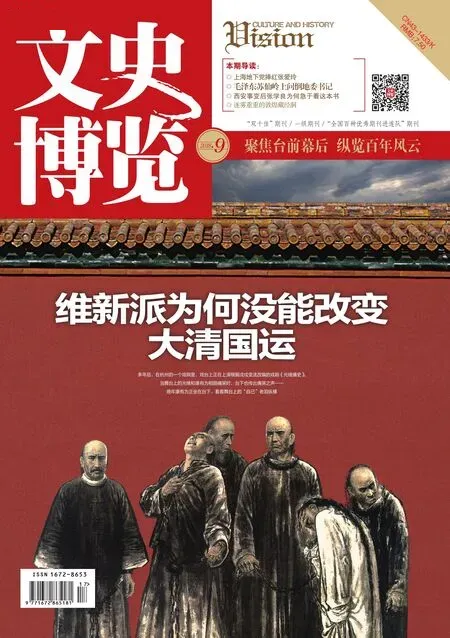

陈永贵(左一)陪同周恩来(中)到农民家中

“文革”后期,全国敢公开批评陈永贵的只有一个人。这个人就是周恩来总理。“四人帮”和其他一些人,背后也骂陈永贵,但不敢公开批评他,更不敢见诸文字。

毛泽东不能批评陈永贵吗?当然能。但他在世时,对陈永贵和大寨,只有表扬,没有批评。

陈永贵在1973年成为中共中央政治局委员以前,一般人已不敢批评这面“坚持毛主席无产阶级革命路线的旗帜”了,但一些高层的领导人还是可以说说他的。1970年8月,北方地区农业会议在山西昔阳县召开前夕,中共中央政治局候补委员纪登奎带着两名人民日报社的记者到大寨、昔阳,总结昔阳建成全国第一个大寨县的经验。有一天,在大寨接待站纪登奎住的石窑里,我(作者曾长期在新华社山西分社工作,曾任新华社驻大寨记者站站长——编者注)向纪登奎汇报我们的报道安排。我讲我们在《大寨公社尽大寨》一稿中突出了四条学大寨的经验。纪登奎一下来劲了,笑着说:“你这几条,我同意,我再给你加几条,你敢不敢写?”他说:“有的地方学大寨,不学大寨的真经,光学大寨搞大队核算,学大寨不记工分,学大寨取消家庭副业,学大寨取消自留地。”

我心里一惊,只是笑笑,不敢响应。纪登奎讲的这几条就是在批评陈永贵违背党中央在1961年3月22日发出的《农村人民公社工作条例(草案)》(即人们简称的“六十条”)。“六十条”规定农村人民公社应以生产大队以下的生产队为基本核算单位,社员劳动要按劳动定额记工分,社员可以经营家庭副业,可以经营自留地。

纪登奎批评时,陈永贵在座,他当时还只是个普通的中央委员,没有吭气,老老实实地在那里听着。但是自从中共十大上,陈永贵和纪登奎一样,都成了政治局委员以后,纪登奎也就不再发出陈永贵不爱听的声音了,而且两人友谊日深,成为至交。其他党和国家领导人,对陈永贵都是客客气气。

新闻界对大寨、昔阳和陈永贵本人的报道连篇累牍,但在1978年以前的15年中,没有一篇是批评性的。新华社的《内部参考》,当时是只给中央领导人看的,它有尚方宝剑,下面的各种情况都可以如实反映。“文革”前,反映过一篇大寨地亩不实的稿子,“文革”开始,陈永贵抓住此事闹得天翻地覆,以后就再没有记者敢写陈永贵以及大寨、昔阳的问题了。

周恩来批评过陈永贵和大寨很多次。1965年5月21日,周恩来陪同阿尔巴尼亚部长会议副主席科列加去大寨时,批评了大寨的虎头山上没有树,指出这一点要向李顺达领导的山西省平顺县西沟大队学习。

“文革”中,山西两大派(“兵团派”和“总站派”)闹得全省无法生产,无法工作,社会生活无保障,陈永贵属于其中的一派。1969年2月16日下午,周恩来在北京接见山西省参加冶金会议的代表时,陈永贵在场,有人喊口号:“向陈永贵同志学习!”周恩来马上指出:“学习大寨,学习陈永贵,对的学习,你们不能学习他的派性。”周恩来还说,“陈永贵同志是高举大寨红旗的,但是在最近几个月,他陷入了派性。”陈永贵在“文革”中,从来是说自己是最公正最正确的,没有派性,谁要说他有派性,他是绝对不会饶恕的。周恩来批评他,他没办法。

1969年中共九大以后,中共中央发布过一个解决山西两派斗争问题的《七·二三布告》。当时,几个党中央领导人根据周恩来的指示,批评了陈永贵的派性,强制他在山西太原召开的公布《七·二三布告》群众大会上做了检讨。

陈永贵从来认为大寨人是大公无私的。周恩来在1971年11月15日晚对美国朋友韩丁说:“大寨是有缺点的……先公后私就不错了,哪有大公无私?没有私哪来公?没有小哪来大?没有上哪来下?”他还不同意陈永贵的极“左”的做法,他对韩丁说:“自留地还是要有,农民总还要补充,自由市场还是要的,肩挑贸易、小商小贩还是要的。”

1973年4月,山西省共青团开全省代表大会,这时山西省恢复了中共山西省委,省委第一书记是谢振华。陈永贵认为谢振华是反大寨的,不让大寨团支部派代表去参加大会,抵制这个会。全国最有名的大寨团支部抵制这个会,这个会很难开下去,而且会诱发其他支持陈永贵的代表也来抵制。4月23日正好周恩来陪同墨西哥总统埃切维里亚到大寨访问。谢振华去大寨尽地主之谊,借机向总理汇报了这件事,周恩来找陈永贵进行了批评。陈永贵没法,等客人离开大寨以后,亲自带着团支部书记去参加了省里的团代会。

“文革”中,陈永贵是大寨、昔阳的绝对权威,是绝对不允许一切不利于陈永贵的声音传回本地去的。当时有人编了许多故事来掩盖陈永贵挨批评的事。1969年2月,陈永贵在北京挨了批评,昔阳人却说,中央有事找陈永贵商量,派一架二级专机把老陈接走了,以示中央十分重视老陈。实际上,根本不存在二级专机的事。1973年4月,陈永贵抵制省团代会,在墨西哥总统埃切维里亚到大寨时,陈永贵挨了周总理的批评。但是昔阳传出来是省委第一书记谢振华挨了周总理的批评。至今有的文章里提到这一段,还这样写,整个弄颠倒了。昔阳人被封锁得很严,陈永贵的事,人们也不都清楚。中央、省里的记者们知道一些真相,为了少惹麻烦,在大寨、昔阳也都不传陈永贵不爱听的话。

我问过大寨党支部委员、大寨大队的大队长贾承让,党支部内部能不能向陈永贵提意见。他说,郭凤莲、宋立英有时能向老陈提意见,他自己过去也提过意见,后来不提了。

一个人搞得在十亿人的中国,没有人敢公开提批评意见,这是一种十分危险的信号,但陈永贵当时正在风头上,他一切感觉良好。

陈永贵1973年8月当了政治局委员,后来又成了国务院副总理,有权有威。许多人因此很羡慕他,以为他生活能美哉美哉,心满意足。殊不知,天下事,有这一面就有那一面。陈永贵是个自由自在惯了的人,这一下他可失去了自由,被装进了一个笼子。这是许多小老百姓想不到的。

陈永贵到北京当大官,开始住在北京的钓鱼台,江青等“四人帮”也在里头。“四人帮”四处树敌,天天心惊胆战,阶级斗争观念特强。钓鱼台除了门口由解放军把守,里面还有许多岗哨,一般人根本进不去。给陈永贵写材料的宋莎荫有一次住在那里,第二天在院里遇到一个警卫干部是昔阳人,老宋和他聊起来。老宋先做自我介绍,人家说,不用介绍,知道你叫宋莎荫,昨天是几点几分进钓鱼台的门,几点几分进陈永贵的屋门,几点几分到过什么地方,几点几分又到过什么地方。老宋一听,愣了,这地方抬腿动脚都有人监视着,以后院子里出点事,自己一百张嘴也讲不清,他觉得还是三十六计,走为上计,马上向陈永贵提出来,搬了出去。

陈永贵进了钓鱼台以后,被封闭了,大寨党支部委员来看他,也被拦在院外,搞半天才能进去。陈永贵和一名从昔阳带来的秘书,一名从昔阳带来的贴身警卫,三个人住在一幢房里,老婆、孩子都不在,除了中央叫他开会,就得在这个家里泡着,他又不会看书,好多文件他又看不懂。他也不能老在院里闲逛,那算什么?人家都在干活,自己没活干?钓鱼台里的服务员天天进房搞卫生,清理东西,但他们有纪律,为了不干扰首长工作,进房只干活,不讲话。只有到晚上,大家休息了,秘书、服务员来看电视,陈永贵有了说话的对象,房子里才有了活气。

周恩来(前排左)与陈永贵(前排右)陪同外宾参观大寨

这种生活对陈永贵来说,像住高级监狱,憋死人。陈永贵当时享受的是一级保卫。有一次,他想去王府井的东安市场,秘书请示保卫部门,说没法保卫,不能去。因为他平时闲得无聊,曾提出干脆让他去北京郊区的中阿公社劳动(当时中国和阿尔巴尼亚关系特别好),开会时叫他回来。但也因无法保卫,不能去。过去他到全国各地去,是以劳动模范身份,比较随便,现在成了国家领导人,当地干部都怕他在自己辖区出事,总是里三层外三层地把他“包”起来。他接近不了群众,了解不到什么真实情况,陈永贵觉得这样下去时间长了,非变成无用的傻子不可。

陈永贵就给毛主席写了一封信,提出搬出钓鱼台,并要求实行三三制:三分之一时间在北京,三分之一时间在大寨,三分之一时间跑全国。毛主席马上批准了陈永贵的要求,并赞扬了他。记得当时有一位中央领导人说陈永贵:“你这一着又做对了。”

陈永贵就搬到了东城区交道口四条23号。那套房子是北京的老院,是平房,但生活设施很现代化,有一个班的解放军战士住在大门进去的前院里,是保卫陈永贵的。在这里,就成了陈永贵的“一统天下”了,大寨、昔阳来的熟人可以随便住在里头。

自然,陈永贵出门仍然没有自由。他争取到三分之一时间在大寨,这是他争到的能自由自在的地方。他回大寨,不让北京的警卫战士到昔阳,他的理由是:“我是个农民,回家劳动,你们警卫干什么?你们还能给全国农民都派上警卫战士?”他还有一条理由,他说他在大寨,群众只要拥护他,那就是最好的警卫,群众要是不拥护他,派多少警卫战士来都不顶用。

他回到大寨,连从昔阳带出来的那名贴身警卫也不让住在大寨,打发回自己家去。一级保卫没有了,他就在大寨、昔阳有了一块自己能自由活动的天地。他有时不准县里领导跟着他,自己坐上车在各公社串村视察。

陈永贵失势以后,中央大员的头衔没有了,没有人保卫他了,他早上可以一个人上街溜达聊天了。年轻人、小孩子见了他,都叫他“永贵大叔”。他终于又获得了失去多年的自由。