新疆少数民族地区文化贫困诱因分析

东波 曹雨

(东北石油大学人文科学学院,黑龙江 大庆 163000)

一、分析新疆少数民族文化贫困诱因的必要性

社会差异是自存在人类及人类开始从事生产活动以来,就不断更新的问题,了解贫困的根源,分析贫困的成因,能更好的消除贫困,缩小差异。

截止到2018年2月24日,扶贫开发领导小组汇报,目前中国的贫困人口大概还有4000多万,且集中分布在边、少及原生条件无法根除的山区,而据统计,到2017年,新疆还存在59万贫困人口,800个贫困村,10个贫困县,其中少数民族占到贫困人口的六成以上。作为贫困深入区,新疆少数民族地区贫困原因众多,其中最为突出的,当属少数民族群体缺乏链接资源和学习脱贫技能的条件。

新疆作为边陲地区及少数民族聚居地,存在突出的文化贫困问题,如若深入分析研讨,可为新疆地区扶贫提供前沿资料。

二、新疆地区情况通查

新疆地处祖国最西部边陲,坐拥着全国六分之一的土地,但其中46.67万平方公里为沙漠、戈壁、裸岩倒石堆等不可利用和难以利用的土地,其面积占了新疆总面积的61.4%。与此同时,新疆还拥有47个民族成分,是中国五个少数民族自治区之一。

人口问题相当突出,新疆1955年建立了少数民族自治区施行管辖,大杂居小聚居的现状使贫困问题错综复杂,据2010年第六次人口普查,其中维族有1179.29万人,占到了总人口的48.53%,汉族人口紧随其后,达到859.51万人,占37.01%,其他各族人口虽不及维族人口众多,但族别繁多,从生活习性,宗教风俗上给扶贫工作带来很多难题。

受地理形态的局限,新疆多山多荒漠,城市以水源与绿洲为依托,逐水而建,分散化程度高,给城市化进程带来阻碍。

三、新疆少数民族地区文化贫困分析

新疆脱贫历史悠久,但贫困反噬现象却依旧严重。反噬现象说明治标不治本,由此新疆的脱贫应摆脱单一模式,突破传统理念,不再用单纯的“填塞经济”缓解贫困,而应充分调动少数民族群体的优势,摆脱“低水平均衡陷阱”,提高新疆少数民族地区的自我发展能力。因此,确定文化贫困的诱因就显得尤为重要,从以下几个方面阐述。

1、人口结构失衡,困难群体众多

新疆是“移民”地区,汉族人口在数量上仅次于维吾尔族,并且集中在发展程度较高的城市,少数民族则多集聚在可放牧的山区平坦地带及偏远城市。人口组合在各个城市和地区存在显著差异,导致获取信息资源的优势一边倒,经济化程度高的城市吸纳第一手资源,人口分布不均会造成需求断档。与此同时,新疆还存在大量少数民族残障人士和低保人员,这些群体从基质上就丧失了再创造的条件,且需要政府进行社会兜底保障。就这个问题,笔者走访了新疆乌鲁木齐市新市区三工地区花都社区,该社区是位于城市郊区的一所少数民族社区,居住者均为少数民族,是政府早期政策扶贫时期的典范。该社区一共358人,144户,其中残障人士142人,占总人数40%,低保户305人,占总人口85%,尽管社区中居住的家庭和人口数量有限,却也依然存在大量残障和需要政府全权帮扶的少数民族对象。

2、参与城市化程度低

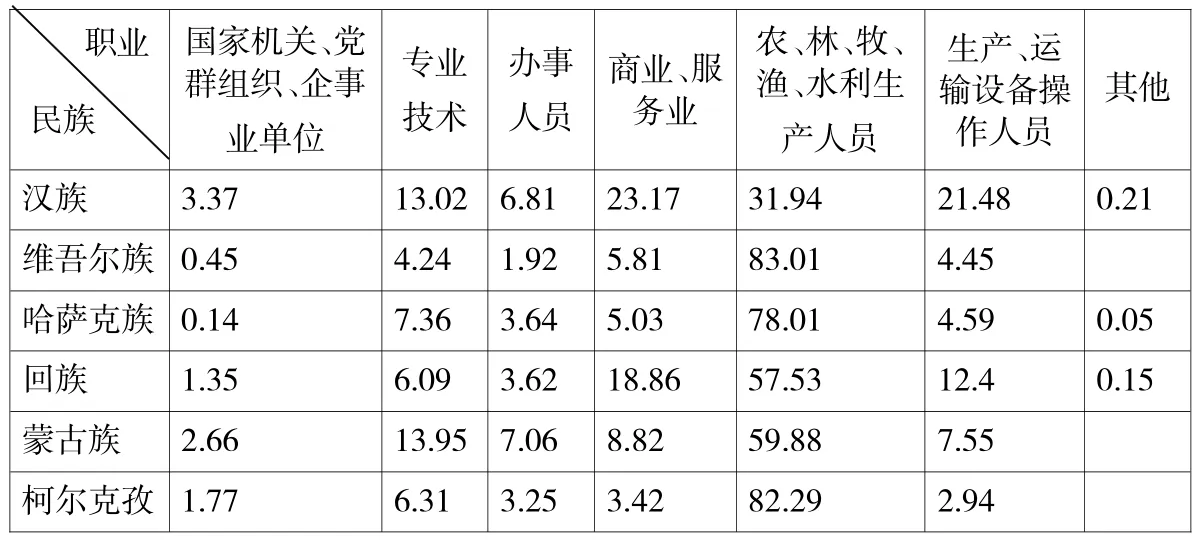

1999年,中央经济会议敲定了对西部进行大开发的战略决策,全国各地的知识青年,技术青年来到新疆。携带先进理念与知识的汉族人开发建设新疆,这就意味着,现代化进程中,大部分的资源掌握在汉族人的手里。等城市与一体化经济接轨,少数民族的状态却被架空,并严重滞后。在开发过程中,少数民族参与度低,他们多被安排从事单一基础性劳动,没有接触到核心文化,无从学习技术和创新性能力。其次,当现代化进程以高速取代传统生活时,少数民族心态失衡,无法适应新生活,从而产生了两极分化。一部分尝试与汉族人相处,学习生活本领和经验,继续生活在城市里;另一部分则退居城市的边缘,重操原先的生活方式,这也是我们熟知的“城市二元结构”,我们可以从表一的产业、行业、职业分布了解这个问题,说明参与城市化进程的少数民族并不占数量优势,无法正常的融入现代生活,使自身脱贫能力下降。

表一 新疆主要民族产业/行业和职业分布情况(%)

3、“可行能力”低下

“可行能力”的概念最早由印度学者阿马蒂亚·森提出,首创在他的能力贫困理论中,并在之后广泛的运用在全球反贫困治理中,积极地说明贫困的状态不是环境因素,个人拥有绝对摆脱贫困的能力,而暂时的贫困却剥夺了这种能力。

当少数民族脱离原生环境,最初的可行能力将不再适用于城市生活,大部分还是选择靠天吃饭,形式原始单一,不仅无法保障稳定收入,还造成资源的浪费。由此可见,贫困的少数民族群体缺乏技术能力指引,自身又无法链接外部资源去进行补充学习,导致贫困状态反反复复。还有一点值得注意的是,少数民族群体中多为青壮年从事低技术含量的生产劳动,在一定程度上造成先进劳动力的浪费。

笔者跟随下基层工作者,了解到了新疆和田市恰先拜巴扎村的基本情况,恰先拜巴扎村现有309户,1309人,其中贫困户有171户,深度贫困有159户,15至35周岁的青壮年男性为613人,占全村46%的人口,村庄的主要经济来源就是种植瓜果蔬菜售卖费用及土地承包费。其中青壮年男性负责耕作及揽收售卖。即使基本的农耕作业,也无法采取机械化生产,对于喷灌、滴灌等节水技术无从掌握,耕地或农场依据自然天气进行自然生长,如遇自然灾害,就不具备防灾抗灾能力。

4、信息资源土壤稀薄

《中国农村扶贫开发纲要(2001~2010年)》提出:“尽快解决少数民族贫困人口的温饱问题,巩固温饱成果,提高贫困人口的生活质量和综合素质,为达到小康水平创造条件。”新疆的市场经济水平有限,灵敏性与接受程度低,多是受地理位置局限,交通阻碍信息传递,而本土发展的新兴产业少之又少,多以能源型产业为主。

多年来新疆由于特殊的战略位置,深受“分裂”“境外势力”的不良影响,为了将稳定局势,新疆地区的宽带网域时常需筛选过滤,使互联网的使用率低于全国其余地区,在2009年,新疆乌鲁木齐市所发生的暴力打砸抢“7·5事件”,就是新疆地区的少数民族群众受到了境外不法势力的挑拨而发生的一起恶性事件,由此为了更好稳定局势,当时就采取了阻断网络,防止散布谣言和传播不良信息的举措。长期受限于信息技术的匮乏使新疆信息土壤稀薄,无法帮助贫困人口进行培训,更高效的将自然物产优势发挥出来。

新疆地区的种植业和畜牧业的成本优势,需要通过生产性服务与消费性服务结合深化后体现出来的,据统计,截止到2016年,新疆生产性服务贸易进出口占服务贸易进出口总额的比重仅为四成,信息、咨询、金融、文化等新兴服务贸易占比不足29%。

5、教育援助与人力资源的缺乏

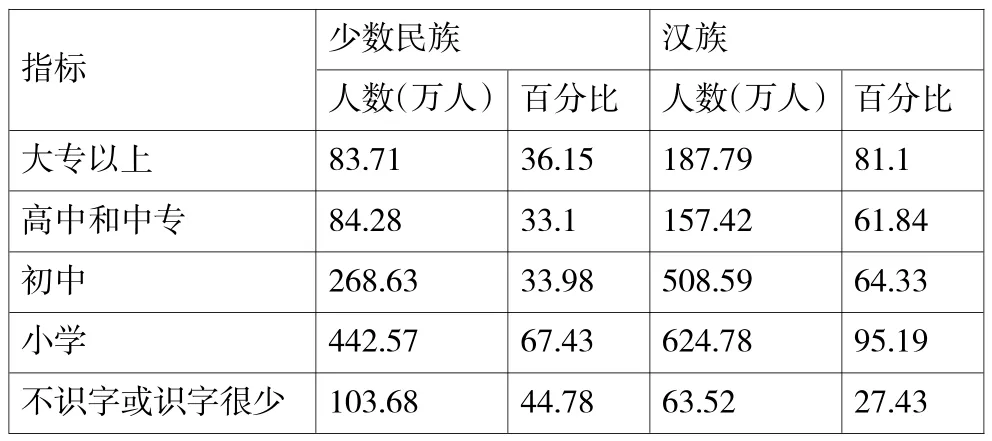

新疆地区的少数民族贫困人口的基础教育大都止步于学前教育,义务教育普及化低,教育总体质量也无法保障。教育是进行技术化,摆脱文化贫困的基石,目前新疆贫困地区的第一产业劳动力的素质结构和专业技术水平只能达到小学文化水平,完全不能承担自我脱贫和能力建设,而第二、三产业对于素质水平要求更高,导致贫困人口加重贫困深度。

表二 以2010年第六人口普查新疆地区为例

外界给予新疆地区的教育援助也很有限,近些年,新疆一直保有“内高班”,高考加分等政策,但也存在一些弊端。一是享受政策的群体有限,二来仅仅缓解升学压力,并未从根本上摆脱素质教育水平不高的现状。

在人力资源分布上南北地区失衡,北疆集中发达,资金投入方面,政府大量投入基础建设和维稳上,教育基金不充足,办学单位遭遇招人瓶颈,高等教育断层。同时,新疆多种语言共存,在“双语”教育上,多数学校和单位比较忽视,使很多少数民族产生厌学心态,视自己与环境格格不入。

四、结语

贫困问题千千万万,近年来,诸多学者和政府机构研究如何突破贫困线,也有了不菲的成果。中国的贫困观符合中国的风土人情,将提升自我发展能力作为目前最主要额策略之一。本文以小见大,以新疆少数民族地区为代表,以文化贫困为分析切入点,详细阐述文化贫困的原因,针对现阶段新疆地区文化贫困的现状,为国家稳定西部,发展西部建言献策。

笔者认为,分析好诱因是治敌治胜的关键,透彻的了解新疆地区具体存在的贫困问题,来攻克贫困难关,达到共同富裕。