袁运甫先生的水粉画

文◆杜大恺

袁运甫《黄山西海》 纸本 水粉 54.5×158cm 1973年

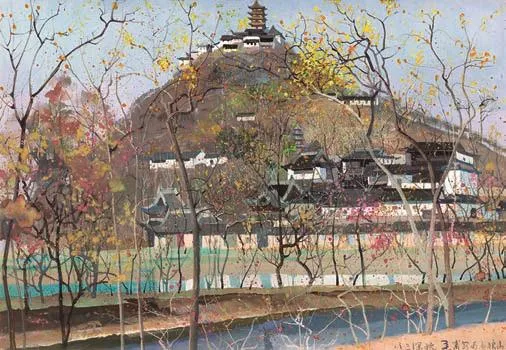

袁运甫《南通狼山秋色》纸本 水粉 39.5×54cm 1983年

上世纪六、七十年代,袁运甫先生画了一批水粉画,这批画都是对景写生。粗略地看其写生的对象就地域言之,包括甘肃、浙江、北京、山东、河北、上海、四川、安徽、江西、福建、辽宁,还有尼泊尔;如说题材,则有乡村、城市、工厂、码头、渔港等;细分下去包括集市、染坊、粮站、猪市、马棚、寺院、天文台、化工厂、教堂等等,近于全景式的关照,是那个激情浩荡的岁月,普通人祥和而平静的生活的真实写照。几乎所有画面都是暖色调,阳光明媚,温馨怡人,呈现出中国美术史上从未有过的景象。那段历史已成过去,袁先生这批水粉画成为那段历史的永久的记忆。对现实的关注贯穿了袁先生的一生。

不断有人说袁先生的这批水粉画代表着那一时期中国艺术的最高成就,我赞成这种评价,这是因为这批画作题材的广度前无古人,这是其一;其二,这批画作语言精美,每一幅都堪称经典。回到那段历史去看,这种评价是公允的。

袁运甫《出海前》(一)纸本 水粉54×53cm 1978年

袁运甫《富春江的早晨》纸本 水粉 38×29cm 1960年

题材问题不是小问题,艺术史上每一次重大的变革在一定意义上都是由题材诱发的,譬如文艺复兴由神为对象改为以人为对象;印象派以日常所见作为题材。这些改变都是颠覆性的,意味着认识世界以至对世界的认识的变化,它们是改变历史的行为。二次改变拉近了艺术与现实生活的距离,这已成为历史的趋势,今天看来,关于艺术的所有是是非非都是围绕着艺术与生活的关系展开的。

不仅中国,整个世界对印象派的赞誉都偏重其语言变革的倾向,这是一直以来我们对印象派认识的局限。这种局限还延展至印象派对日本浮世绘借鉴的误读。印象派对日本浮世绘的借鉴并不止于日本浮世绘的平面化和装饰性,还在于日本浮世绘对日本市井社会,即日本底层社会的描绘。日本的浮世绘启迪了印象派画家对工业革命之后欧洲社会变化的关注,这后一点显然是被以往的认识忽略的。历史地看艺术的任何变化都是社会变化的结果,袁先生的这批水粉画适时地回应着那一时期中国社会变化的现实,体现了一个杰出艺术家对社会变化的敏感和自觉,只有具备这种敏感的艺术家才会走进历史。

题材变了,语言也会随之变化。语言的变化具有必然性,这背后起主导作用的是社会。社会对于艺术的主导作用是毋容置疑的。今天的中国艺术如若检讨其得失,其真正的问题是滞后于蓬勃发展的社会现实。袁先生的这批水粉画全然超越了古与今、中与西的纠结,丝毫没有承袭或舶来的痕迹,洋洋洒洒地呈现了一个当代中国艺术家自由而独立的追求,没有多少艺术家能达到这样的境界。

七十年代末袁先生改画水墨,他的这批水粉画遂成绝响。