社会信任与公司避税

曹越 卜超楠 鲁昱

(1.湖南大学工商管理学院,湖南 长沙 410082;2.北京工商大学商学院,北京 100048)

引言

作为全球范围内的普遍现象,税收规避既包括公司通过游说从政府获得的税收优惠,又包括公司通过各种手段减少税收的活动(李维安和徐业坤,2013)[48]。公司避税行为是一种将财富从国家向公司所有者转移的手段,它能够将更多本应被国家征收的大量经济资源留存于公司内部,减少现金流出,进而增加公司收益(Weisbach et al., 2002)[36],但是公司避税行为减损了国家财政收入,扭曲了资本配置效率,使得收入分配失控。因此,探究影响公司避税行为的内在因素,减少公司的避税行为非常有必要。现有学者主要从公司内部治理和外部治理视角对税收规避背后的动因及机制进行研究:部分学者讨论了内部控制(陈骏和徐玉德,2015)[45]、管理层激励(Desai and Dharmapala, 2006; Armstrong et al.,2015)[11][2]、董事会结构(Lanis and Richardson, 2011)[29]、股权结构(吴联生,2009;Badertscher, 2013)[62][3]、机构投资者(Cheng et al., 2013; 蔡宏标和饶品贵,2015)[8][40]和产权性质(罗党论和杨玉萍,2013)[56]等内部治理机制如何影响公司避税决策;也有学者从制度环境(刘慧龙和吴联生,2014)[53]、税收征管(Klevenet al., 2011)[24]和政策不确定性(Katz and Owen, 2013; 陈德球等,2016)[23][42][41]等外部治理角度探讨其与公司避税行为之间的关系。上述研究侧重关注正式制度对公司避税行为的影响,忽略了非正式制度对公司避税行为的效应。鉴于此,本文将讨论社会信任这一特定的非正式制度如何影响公司避税决策。

非正式制度是指在官方认可的渠道外产生、传播和施行,并被人们所共同恪守的社会规则,并且这些社会规则通常以不成文的形式来呈现(Helmke and Levitsky,2004)[21],包括人们的价值观念、文化习俗、习惯和伦理道德等。正式制度包括政治(和司法)规则、经济规则和契约:政治制度广泛地界定了政治的科层结构,包括其基本的决策结构和日常程序控制;经济制度界定产权,包括对财产的使用、从财产中获取收入以及让渡一种资产或资源的权利;契约则包含了专属于交换的某个特定合约的条款(诺思,2008)[57]。对于我国的各种社会、经济问题,如果仅从正式制度方面进行分析,而忽略在我国数千年的历史中缓慢形成并影响深远的非正式制度,显然是不够的(Allen et al., 2005)[1],非正式制度同正式制度一样会约束人们的行为选择。社会信任作为社会资本的核心之一,被认为是除物质资本和人力资本之外决定一个国家或地区经济增长及社会进步的关键因素(Knack and Keefer, 1997)[25]。任何时期的商业交易活动均依赖于信任,信任已成为一个社会经济构建和运作的润滑剂。信任作为交易的一种外部治理机制,可以使人们的经济活动更具有秩序性,社会信任的缺失往往会导致交易活动不是完全基于互利性行为,而是相互剥夺(陈颐,2017)[46]。许多学者关注了信任在经济领域各方面的影响:一是宏观层面,已有研究表明,社会信任是经济增长和金融发展的关键因素(La Porta et al., 1997;Guiso et al., 2004; Knack and Keefer, 1997)[27][16][25],因为经济增长和金融发展基于分工的发展,如果没有信任,社会分工和专业化的发展是不可能的;二是微观层面,学者发现,信任是市场交易的前提,公司讲信誉,公司的价值就会增加(张维迎,2006)[63];较高的社会信任会抑制管理层隐藏利空消息的机会主义行为,公司未来股价崩盘的风险会越小(刘宝华等,2016)[50];社会信任有助于降低公司交易成本,使得公司间更倾向于使用低成本的商业信用模式(刘凤委等,2009)[51]。

关于非正式制度与公司避税的关系,现有文献集中讨论了宗教传统(Dyreng et al., 2012;Boone et al., 2013)[13][4]和社会资本(Hasan et al., 2017)[20]对避税行为的影响。虽然各地区社会信任受到宗教信仰的影响,但分层宗教却会阻碍社会信任的形成(La Porta et al., 1997)[27]。社会资本是指能够通过协调的行动来提高社会效率的信任、规范和网络(Putnam, 1993)[32],它本质上是社会中人与人之间合作的能力,核心是人与人之间的信任,即社会成员对彼此诚实、合作行为的预期(张维迎,2006)[63]。Hasan等(2017)[20]主要从公民规范和社会网络的维度度量社会资本,却忽略了最重要的社会信任对公司避税行为的影响。本文与Hasan等(2017)[20]的不同之处在于:一是本文提供了社会信任与公司避税的直接经验证据;二是Hasan等(2017)[20]的检验以美国公司数据为样本,而我国地域辽阔,各个地区的信任水平差异较大,以我国上市公司数据为样本可以更好地检验社会信任对公司避税行为的影响;三是与西方国家相对完善的制度背景相比,我国的正式制度相对薄弱,各地区之间正式制度的发展也存在较大差异,本文考虑了在正式制度发展水平不同的地区之间,社会信任对公司避税行为影响的差异性。

较高的社会信任水平可以减轻投资者与公司管理者之间的信息不对称问题,增强投资者的投资意愿,降低外部融资成本,减弱公司持有现金的预防性动机,从而降低公司的现金持有水平(贺京同和范若滢,2015)[47]。税收规避是公司减少现金流出的一种有效方式。公司为了应对未来可能面临的不确定性因素和潜在风险,有强烈的动机通过税收规避留存更多利润和现金(Hanlon and Heitzman, 2010; 陈德球等,2016)[19][42]。所以,较高的社会信任水平可能会通过减弱信息不对称问题来影响公司的避税行为。为了深入检验社会信任水平对公司避税行为的影响,本文利用我国2009~2015年沪深两市A股上市公司的相关数据,通过理论分析和实证检验,试图厘清社会信任水平对公司税收规避行为的影响逻辑,并提供经验证据。

本文的研究贡献体现在以下几个方面:第一,在研究公司税收规避的诱因时,以往文献侧重关注内部控制(陈骏和徐玉德,2015)[45]、董事会结构(Lanis and Richardson, 2011)[29]、机构投资者(Cheng et al., 2013; 蔡宏标和饶品贵,2015)[4][8][40]、制度环境(刘慧龙和吴联生,2014)[53]等正式制度对公司避税行为的影响,鲜有文献从非正式制度视角来考察我国公司的税收规避行为,本文揭示了社会信任对公司避税行为影响的内在逻辑关系并提供经验证据,既丰富了公司避税行为影响因素的文献,也拓展了社会信任的经济后果研究;第二,本文从产权性质和市场化进程的角度进一步细化了社会信任对公司避税程度的影响,分析了在不同的内部治理和外部治理机制下社会信任对公司避税行为影响的差异性,并从融资约束维度检验了社会信任降低公司避税程度的渠道机制及社会信任降低公司避税对公司价值的影响,延伸和拓展了社会信任对公司避税的影响研究;第三,本文利用工具变量法,采用两阶段最小二乘法(2SLS)来控制社会信任与公司避税之间可能存在的内生性问题,从而使研究结论更稳健、更有说服力。

理论分析和研究假设

社会信任通常被界定为交易的一方被对方欺骗的主观概率(Guiso, 2008)[17]。较高的社会信任水平能够减弱信息不对称,提高信息透明度,可以降低机会主义行为所导致的经营效率的下降。即社会信任水平会对管理层决策产生重要影响。税收规避作为公司的一项重要的管理决策,是否需要实施及如何实施势必受到社会信任水平的影响。具体理由如下:

第一,地区社会信任水平越高的公司往往只需要拥有较低的现金持有水平,这降低了公司通过实施避税活动来增加现金持有水平的激励。税收规避是公司减少现金流出,留存更多利润和现金的一种重要方式。现金持有需求的降低会减少公司的税收规避行为。信任可以为交易双方提供稳定的心理预期,降低由于双方信息不对称而产生的交易成本。首先,较高的社会信任水平可以降低融资约束程度,减弱公司持有现金的预防性动机,降低公司现金持有水平,并影响公司的避税行为。公司融资的一般方式有股权融资、债务融资及商业信用等。一方面,较高的信任水平能为投资者获得更多关于该公司经营状况的信息,增强投资者的投资意愿,进而缓解融资约束(贺京同和范若滢,2015)[47];另一方面,社会信任可以提高人们的诚信意识,行为也会更加守信,银行更愿意发放贷款(钱先航和曹春方,2013)[58],同时公司与供应商更容易相互信任,公司可以获得更多的商业信用(Wu et al., 2014)[38],从而能够及时满足资金需求而降低避税程度。其次,社会信任水平越高的地区,管理层会更恪守诚实守信的价值观,减少损害股东利益的利己行为,并切实降低代理成本。为了更好地履行委托—代理关系,管理层的行为更加谨慎,会及时关注现金流的变化,降低现金流的滥用,从而为公司留存足够的现金以维持正常经营。这降低了公司为获取现金流而实施避税活动的动机。

第二,社会信任可以降低信息不对称,这增加了公司避税行为被发现的概率1,增加了避税的风险和成本,公司可能会因此而减少避税行为。信任因能够确立高效率且低成本的契约执行机制,从而构成了所有经济交易的前提(陈颐,2017)[46]。经济学家认为,社会信任之所以是经济交易活动的必要条件,主要缘于社会中信息的不对称。信息不对称表明交易存在一定的风险,即拥有信息优势的一方会利用自己的信息优势损害另一方的利益来满足自己的利益。公司的避税活动有隐藏性,管理层与政府及投资者的信息不对称程度较高,管理层为了自身的利益会实施更多的避税行为。社会信任可以增进人与人之间的交流,提高信息透明度,使得公司的避税行为更易被政府等监管部门发现。同时,公司的利益相关者也会将诚实守信作为自己的行为准则,不仅自律,还会监督他人,当他们发现公司有大量的避税行为(尤其是偷、漏税行为时)时,便会对其揭发,从而降低公司与政府间的信息不对称。而避税行为一旦被发现,公司一般会受到政府严厉的惩罚,使得声誉受损、项目合作中止并失去社会信任。声誉的建立和维持是公司规避机会主义行为、避免“囚徒困境”并保证交易顺利进行的重要保障机制(陈颐,2017)[46]。社会信任水平越高,公司避税行为更易被发现,从而遭受社会的谴责和消极对待,这会损害公司声誉并增加日常交易的成本。因此,为了维护公司声誉,降低交易成本,提高经营效率,公司可能倾向于减少避税行为。

第三,社会信任可以通过约束管理层的道德而降低避税动机。由于存在基于声誉的信任“连坐机制”,对某地区社会信任的整体印象将会影响人们对待该地区公司和个人的信任度。公司管理层作为地区的一个个体,不同社会信任水平下,公司管理层的行事标准会有所不同。人们对待违规行为、欺骗行为的态度会潜移默化地受到当地信任水平的影响。管理层是公司管理策略的制定者和执行者,其在不同社会信任水平下的行为方式会影响公司的避税决策。公司避税行为减损了国家财政收入,影响了政府为社会提供各项公共服务的能力和机会,扭曲了资本配置效率,使得收入分配失控。因此,避税也被看做是对社会不负责任的一种行为,是对政府及社会公众的一种“欺骗”。社会信任水平较高的地区,人们会普遍认为周围可信的人较多,政府会将税收收入合理地用于公共服务,生活在当地的管理层更愿将诚实正义作为自己的行事准则,而不愿意“欺骗”他人。当避税被视为是对政府、社会公众的一种“欺骗”行为时,管理层为了维护自身声誉,避免社会施加的道德压力,会倾向于选择减少避税行为的策略。因此,社会信任水平越高的地区,公司的避税程度越低。

上述分析表明,社会信任会减少公司的税收规避行为。据此,提出本文假设:

假设1:限定其他条件,社会信任水平可以降低公司的税收规避程度。

研究设计

一、样本选择及数据来源

2007年我国进行了所得税改革,将内外资公司所得税税率统一调整为25%,自2008年1月1日起施行。为使样本公司处于稳定的税制环境,排除制度变迁对公司避税的影响,同时排除2008年金融危机可能产生的影响,本文选取2009~2015年沪深A股上市公司为初始研究样本,并对样本执行如下筛选程序:(1)剔除金融和公共事业行业,因为这两类行业上市公司具有独特性,可能对结果产生影响;(2)剔除ST、PT上市公司,因为ST、PT上市公司属于财务困境公司,其异常行为可能会对结果产生影响;(3)剔除了实际所得税率异常(大于1和小于0)及所得税费用异常(小于0)的样本;(4)剔除相关数据缺失的样本。最终得到8605个观测值。上述数据筛选程序与现有文献基本一致(吴联生,2009;李维安和徐业坤,2013;陈德球等,2016;Chen et al., 2010;Cheng et al., 2013;McGuire et al., 2012)[62] [48] [42] [7] [8] [30]。本文社会信任数据来源于“中国企业家调查系统”在2000年对全国进行的问卷调查、中国管理科学研究院编制的“商业信用评价指数”以及2011年各省每百人无偿献血数,市场化进程数据来自王小鲁等(2016)编制的《中国分省份市场化指数报告(2016)》,名义税率的数据来自Wind数据库,公司所在省份城市的数据来自RESSET数据库,其他相关财务数据均来自CSMAR数据库。为了消除极端值的影响,本文对所有的连续变量在1%~99%分位上进行了Winsorize处理。

二、变量定义与度量

1.公司避税

目前的实证研究中,有多种衡量公司避税的方法,但尚无统一的标准(Hanlon and Heitzman, 2010)[19],本文采用两种最常用的方法来度量公司的避税行为:一是会计-税收差异(Btd)(Desai and Dharmapala, 2006)[11]。即 Btd越大,公司的避税程度越高。会计-税收差异(Btd)=(利润总额-应纳税所得额)/期末总资产,其中应纳税所得额=(所得税费用-递延所得税费用)/名义税率。二是扣除应计利润之后的会计-税收差异(Ddbtd)(Desai and Dharmapala, 2006)[11]。由于会计-税收差异(Btd)度量公司避税行为时未考虑盈余管理产生的影响(Hanlon and Heitzman, 2010)[19],所以,本文同时采用扣除应计利润影响之后的会计-税收差异(Ddbtd)来度量。Ddbtd通过以下模型来估计:

其中,总应计利润(TACC)=(净利润-经营性现金流量净额)/期末资产总额;μ为公司i在样本期间内残差的平均值;ε表示t年度残差与公司平均残差的偏离度;Ddbtd=μi+εi,t,即为扣除应计利润影响之后的会计-税收差异。

2.社会信任

本文采用以下两个指标来衡量各地区的社会信任水平:一是社会信任(Trust1),来自张维迎和柯荣住(2002)[64]委托“中国企业家调查系统”面向全国31个省、自治区和直辖市公司领导者进行的调查问卷。社会信任的衡量是根据调查对象对“根据您的经验,您认为哪五个地区的公司比较守信用(按顺序排列)”问题的回答结果进行5点定序赋值后的加权平均值。二是社会信任(Trust2),借鉴曹春方等(2015)[41]的做法,采用中国管理科学研究院编制的“中国城市商业信用环境指数”,该指数涵盖了284个城市2011~2013年的信任指数,包括信用投放、公司信用管理功能、政府信用监管、征信系统、失信违规行为、诚信教育和公司家感受七个维度,可以综合反映一个地区的信用环境好坏。本文按照城市将三年数据的平均值作为衡量社会信任的变量。

有学者发现,社会信任具有变化缓慢的特征,可以在很长一段时间内保持稳定(刘凤委等,2009;曹春方等,2015;Wu et al., 2014)[51][41][38]。所以,在实证研究中,广泛使用的方法是使用地区某年的社会信任水平作为该地区某段时间社会信任的替代。

3.控制变量

借鉴Chen等(2010)[7]、McGuire等(2012)[30]和吴联生(2009)[62]等文献,本文设置以下可能影响公司避税的控制变量:(1)公司规模(Size),等于年末资产总额的自然对数。根据政治成本假说,规模越大的公司,会受到来自监管部门及社会更多的关注,导致公司避税的成本就越高(Zimmerman, 1983)[39];但规模效应理论认为,大公司拥有更多的游说资源,更有能力进行避税(Siegfried, 1972)[33]。因此,无法预判公司规模系数的符号。(2)负债水平(Lev),等于年末负债总额除以年末资产总额。一方面,由于负债水平较高的公司其利息可以税前抵扣,因此其避税动机可能较小(Badertscher et al.,2013)[3];另一方面,负债水平较高的公司可能会通过避税来节省现金流支出,以此来缓解债务压力(Graham and Trucker, 2006)[14]。因此,无法预测Lev的符号。(3)资产收益率(Roa),等于年末净利润除以平均总资产。公司资产收益率越高,应纳税所得额越多,其避税动机越高(Zimmerman, 1983)[39];但资产收益率越高表明公司经营越有效率,其避税动机可能越小(Derashid and Zhang,2003)[10]。因而,无法预计Roa系数的符号。(4)账面市值比(Bm),Bm越小,表明公司成长性越高,公司因受到更多地关注可能减少避税活动(Chen et al., 2010)[7]。因此,预计Bm的符号为正。(5)无形资产密集度(Intang),等于年末无形资产净值占年末资产总额的比重。研发费用具有部分税收抵免效应,Thomas等(2015)[34]、李维安和徐业坤(2013)[48]均发现无形资产密集度与公司避税显著负相关。因此,预测Intang的符号为负。(6)投资收益(Eqinc),等于年末投资收益除以年末资产总额。符合条件的居民公司之间的权益性投资收益免税,不计入应纳税所得额,公司可以实施符合条件的投资来避税,故该比重越高,避税程度越高。因此,预计Eqinc的符号为正。(7)是否亏损(Loss),公司上一年净利润小于0,则取1,否则为0。公司上一年度的亏损可以抵减当年的应纳税额,因而当公司上一年度亏损时,本年度税负会较低(刘行和李小荣,2012)[54]。因此,预计Loss的系数为正。(8)存货密集度(Invent),等于年末存货净值除以年末总资产。Gupta和Newberry(1997)[18]发现存货密集度与公司的税收规避行为负相关。因此,预计Invent的符号为负。(9)公司年龄(Age),等于报告年份-上市年份。公司的年龄越大,可能会更趋于保守,从而减少避税行为(陈德球等,2016)[42]。因此,预计Age的符号为负。(10)公司成长性(Growth),等于营业收入增长率。成长性高的公司投资项目较多,能够利用投资项目实施更多的避税;同时,成长性高的公司需要更多的现金流,也有更大的动机进行避税。Phillips(2003)[31]也发现成长性高的公司会实施更多的避税行为。因此,预计Growth的符号为正。

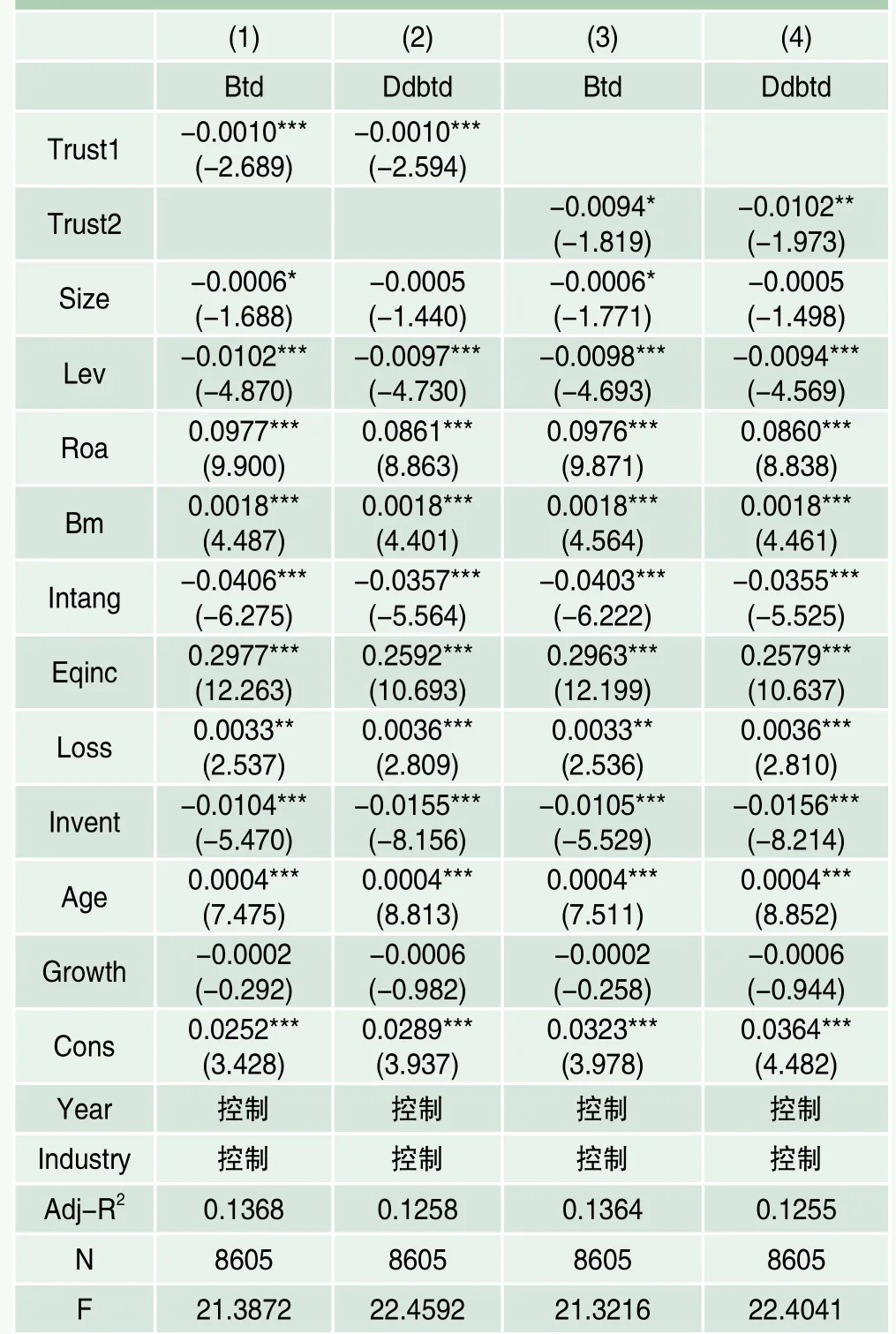

表1 变量定义及计算说明

具体变量定义如表1。

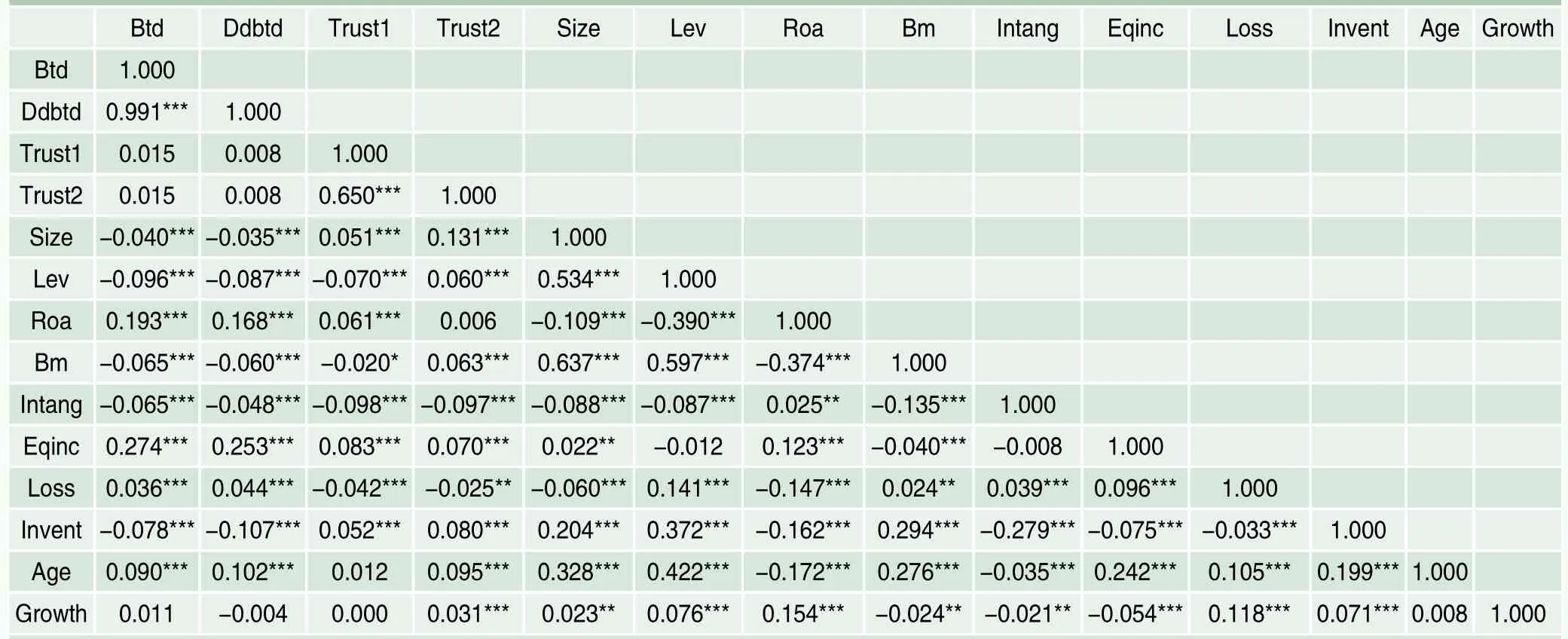

三、模型构建

为了检验社会信任与公司避税之间的关系,本文构建了模型(2):因变量为公司避税(Btd/Ddbtd),自变量为社会信任(Trust1/Trust2),为了控制行业及年度效应,参考陈德球(2016)[42]的做法,模型中引入了行业(Industry)(参照证监会2001年的行业分类标准,其中非制造业按一级行业进行分类,制造业按二级行业分类)和年度(Year)虚拟变量。本文使用模型(2)来检验假设1。

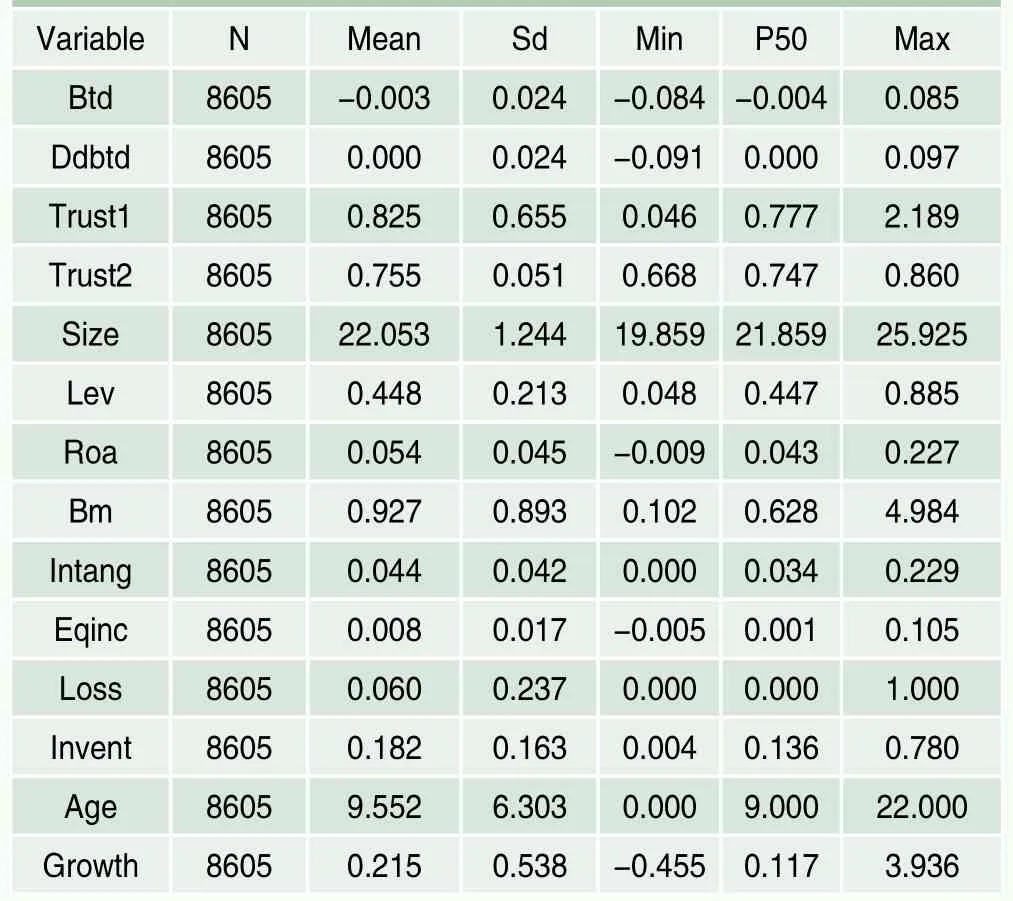

表2 各变量描述性统计

实证检验与分析

一、描述性统计

表2列示了变量的描述性统计结果。结果显示:在避税指标中,Btd的平均值为-0.003(中位数为-0.004),说明大部分公司的应纳税所得额都大于会计利润,表明我国税法对应纳税所得额的认定较为严格,公司有较强的避税动机;Ddbtd的平均值为0,这说明整体而言,剔除应计利润影响之后,会计-税收不存在差异,这与刘行和叶康涛(2013)[55]的研究相一致;社会信任指标中,以Trust1为例,均值和标准差分别为0.825和0.655,最大值为2.189(上海),最小值为0.046(宁夏),说明各地区的社会信任水平存在较大差异,这可以更好地检验社会信任的经济后果;Size的标准差为1.244,最大值和最小值分别为25.925和19.859,说明上市公司之间规模存在较大差异;Lev最大值和最小值分别为0.885、0.048,均值为0.448,说明平均而言,样本公司的负债率较为合理,但公司之间负债水平差异较大;Age的标准差为6.303,最大值为22,最小值为0,说明不同公司间年龄差异较大。其他变量结果与现有文献基本一致,不再赘述。

二、相关性分析

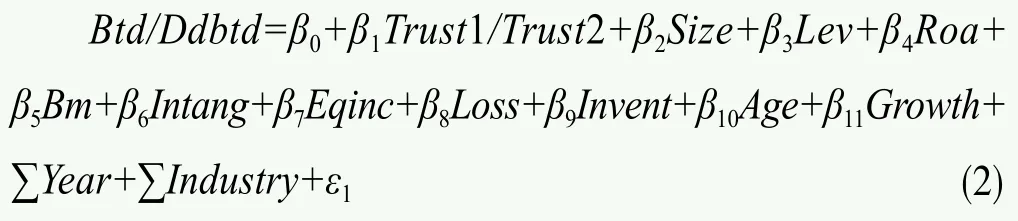

表3列式了主要变量的Pearson相关分析结果。结果显示:社会信任(Trust1/Trust2)与公司避税(Btd/Ddbtd)的相关系数为正,符号与预期相反但不显著。可能的原因是:对各变量做相关性分析只是在排除存在多重共线性的前提下,仅考虑两个变量之间的简单相关性;若要更准确、深入地考察两者之间的关系,则需要在控制其他变量的基础上进行回归分析。Btd与Ddbtd相关系数为0.991(p<0.01),Trust1与Trust2的相关系数为0.650(p<0.01),说明公司避税和社会信任的衡量方式较为稳健。大部分控制变量与Btd、Ddbtd均在1%的置信水平上显著,说明本文选取的控制变量具有较好的代表性。此外,大部分变量之间的相关系数都小于0.5,表明本文模型不存在严重的共线性问题。

表3 Pearson相关系数表

三、研究假说的实证检验

表4列示了社会信任影响公司避税行为的OLS回归结果。结果显示:采用不同的方法度量社会信任(Trust1/Trust2)与公司避税(Btd/Ddbtd)时,社会信任与公司避税均显著负相关,即在其他条件不变的情况下,公司所在地区的社会信任水平越高,公司的税收规避程度越低。这说明对地区社会信任水平较高的公司而言,较低的融资约束、避税风险和成本的增加及管理层的道德约束会促使公司实施更少的避税行为,降低避税程度,验证了假设1。公司年龄(Age)的符号与预期相反,可能的原因是年龄越大的公司有更多的资源和避税经验,更有能力实施避税活动,因而会增加避税行为。公司成长性(Growth)的符号与预期相反,但不显著,可能的原因是成长性高的公司受到的关注度也高,也可能注重自身声誉的建立与维护,从而减少避税活动。其他控制变量的结果与预期基本保持一致,不再赘述。

表4 社会信任与公司避税

四、进一步研究

考虑到公司内部治理、外部治理机制等对公司避税行为的影响,内外部治理差异也可能会影响社会信任与公司避税之间的关系。具体而言,本文将考察产权性质的内部治理机制与市场化进程的外部治理机制对社会信任与公司避税行为之间关系的影响。

1.产权性质

政府作为国有公司的实际控制人,对国有公司的干预与攫取要比非国有公司大。国有公司和非国有公司的避税行为也存在一定差异,许多学者发现国有公司的避税程度小于非国有公司(Bradshaw et al., 2012;吴联生,2009)[5][62]。那么,社会信任对公司避税程度的影响是否因产权性质的不同而有所差异呢?

首先,高水平的社会信任会使公司有一种隐形的社会责任,为了提高财政收入,发展地区经济,公司可能会减少避税行为。国有公司的经营目标不仅要追求利润,还要为政府承担发展地区经济、提高财政收入和维护社会稳定等社会责任(林毅夫和李志赞,2004)[49]。其中,提高财政收入以带动地区经济快速发展是重要的社会责任之一,这使得国有公司的避税程度较低。而非国有公司一般没有政策性负担,其经营目标是利润最大化,公司实施避税活动可以降低税负进而增加经济利益,故非国有上市公司的避税动机更大。社会信任水平的提高,会增强非国有公司的社会责任,从而降低为了经济利益而避税的意愿。因此,社会信任对非国有公司避税行为的影响更大。其次,相比于非国有公司,国有公司能够获得更多的税收优惠和税收返还(Claessens et al., 2008)[9],税负更低。同时,根据《国务院关于试行国有资本经营预算的意见》(国发[2007]26号)、《中央国有资本经营预算管理暂行办法》(财预[2016]6号)等有关规定,国有公司实现的净利润需要按一定比例(5%-30%)上缴当地财政部门,并构成财政收入的组成部分。即国有公司实施激进的避税行为,即便可以节省现金流,增加净利润,但上缴的国有资本收益会增加,且公司及其管理层还要承担激进避税行为带来的被查风险及声誉损失。所以,国有公司更愿意选择保守的避税策略,即社会信任水平的高低对国有公司避税行为的影响也较小。再次,社会信任可以降低信息不对称程度,进而缓解融资约束。非国有公司的避税行为受信息不对称问题的影响更大,这是因为非国有公司处于市场劣势,信息不对称问题更为严重,融资约束较大,所以更有动机通过避税获得更多的现金。社会信任水平的提高,能够降低信息不对称,进而降低非国有公司的融资约束程度,公司的避税动机也会因此下降。而国有公司由于其融资的便利,其避税行为受社会信任水平影响较小。此外,从避税风险的角度来看,我国垂直管理的政治体制为政府“寻租”提供了一定的空间,各级政府为了追求本地经济的发展,实现其政治目标,很可能帮助与其紧密联系的本地国有公司逃避中央赋税(Cai and Treisman, 2005)[6]。并且,国有公司高管能够利用其政治身份影响甚至干预税收监管部门对公司避税行为以及偷漏税行为的检查。因此,相比于非国有公司,国有公司的避税风险更小,社会信任难以有效抑制国有公司避税行为。综上可见,与国有公司相比,非国有公司的避税程度更大,社会信任对非国有公司避税行为的影响更大。

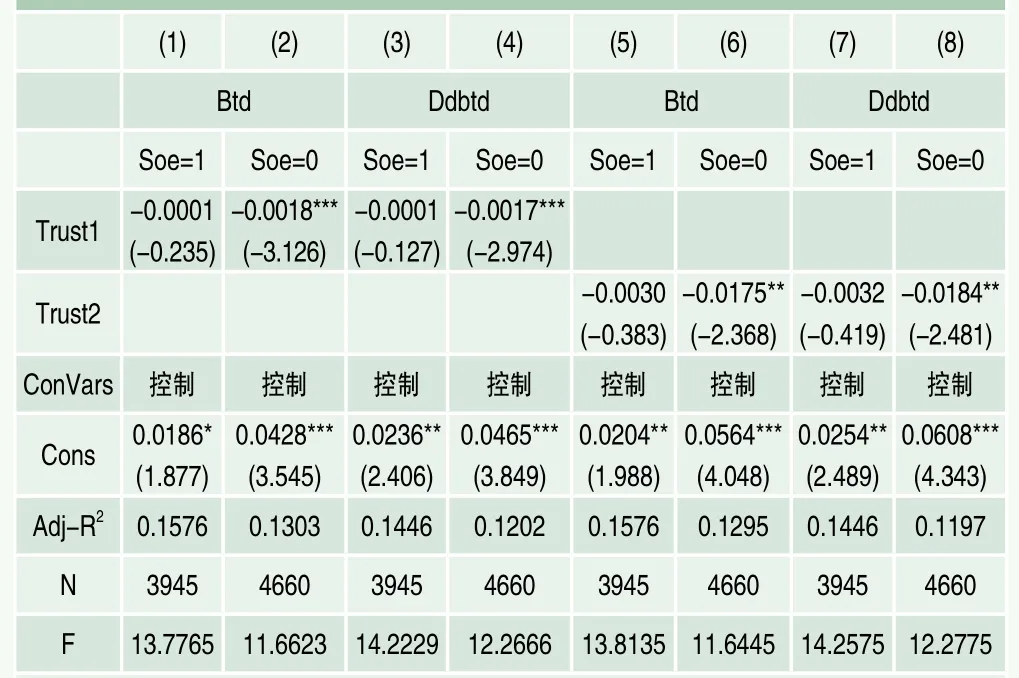

为了检验社会信任对不同产权性质公司避税程度影响的差异,本文设置产权性质(Soe)的虚拟变量:国有公司为1,非国有公司为0。分组回归的结果列于表5。表5的回归结果显示,社会信任对公司避税行为的抑制作用仅在非国有公司中显著为负,说明社会信任显著降低了非国有公司的避税程度。即相比于国有公司,社会信任仅对非国有公司的避税行为起到抑制作用。

2.市场化进程

社会信任作为一种非正式制度,可以减少公司的避税行为。公司的各项经济活动必然受到社会制度的约束,社会制度既包括正式制度,又包括非正式制度。正式制度与非正式制度相结合能够更好地理解我国这个转型经济国家的各种经济问题(陈冬华等,2013)[44]。市场化进程是经济、社会、法律与政治体制的综合度量(王小鲁等,2016)[60],是一种正式制度也是外部治理机制。一方面,市场化进程较快的地区,各项法规章程会相对更加健全,公司的各项行为受所在地区法律的约束更高,审计师也可能采取更严格的审计程序和方法对公司的避税行为进行鉴定(陈冬和罗祎,2015)[43]。因此,管理层利用税法漏洞进行避税的空间较小。另一方面,市场化进程越快的地区,公司的避税行为更易被发现,对公司避税行为的惩罚也更加严厉。出于风险和成本的考虑,公司可能会减少避税行为。但在不同的市场化进程下,社会信任对公司避税的影响可能有所不同,市场化进程和社会信任对公司避税的影响可能存在两方面不同的作用。一种情况是,市场化进程促进社会信任对公司避税的抑制作用。有学者认为,法律能够产生更高水平的社会信任(Knack and Keefer, 1997;Knack and Zak, 2003)[25][26]。社会信任可以减少信息不对称,减少公司避税的机会主义行为,而社会信任的维持需要较快的市场化进程予以保证。在较快的市场化进程下,公司避税行为的成本和损失更大,不仅有更严格的制度,更高的惩罚,还会对公司的声誉产生负面影响,所以市场化进程会加重公司避税所要付出的代价,公司更可能减少避税行为。即社会信任对公司避税程度的降低作用在市场化进程快的地区更为显著,社会信任与市场化进程存在互补效应。另一种情况是,市场化进程和社会信任在对公司避税行为的抑制作用中是相互替代的。公司避税的同时也会面临一定的风险,在可以承受的既定的风险水平约束下,公司的避税程度是有限的,市场化进程对公司避税行为约束较强时,社会信任很难对公司避税行为产生抑制作用。相反,在市场化进程约束较弱时,社会信任就可以发挥其外部治理的作用,弥补市场化进程的不足。而且也有实证结果发现,在法律环境较差的地区,社会信任更能有效发挥治理作用(Guiso et al., 2004;钱先航和曹春方,2013)[16][58]。因此,当市场化进程较慢时,社会信任更可能有效抑制公司的避税行为。

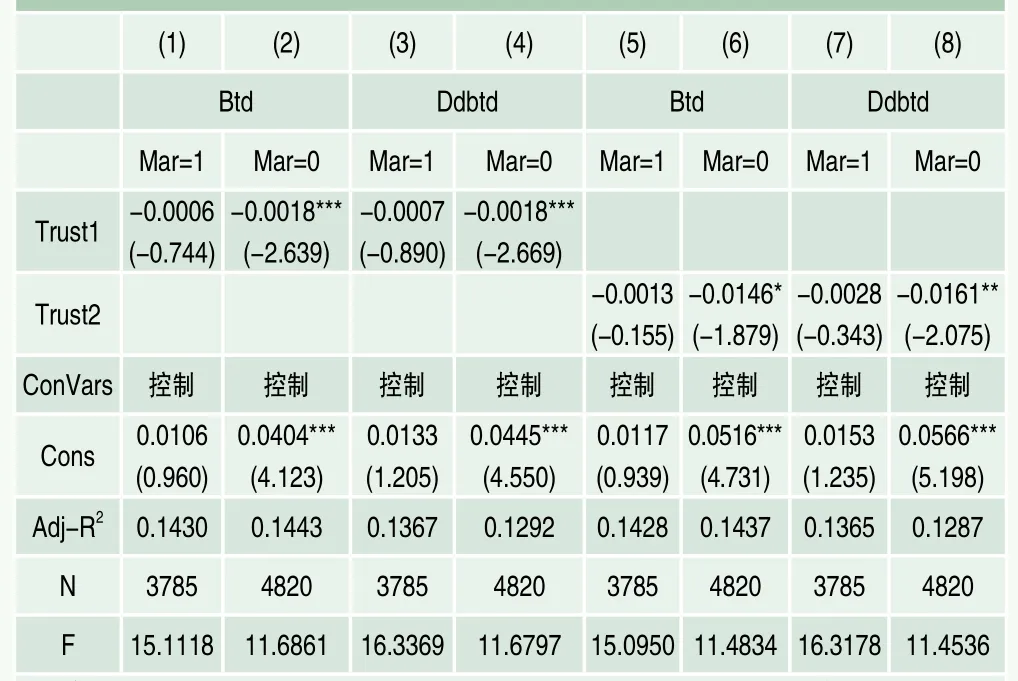

表5 产权性质、社会信任与公司避税

为了检验市场化进程对社会信任与公司避税之间关系的影响,借鉴刘慧龙和吴联生(2014)[53]的方法,采用王小鲁等(2016)[60]编制的中国分省份市场化指数报告中“市场化总指数”来衡量市场化进程(Mar)2。该指数由“政府与市场的关系、非国有经济发展、产品市场的发育程度、要素市场的发育程度及市场中介组织发育和法律制度环境”五个方面组成,可以综合地衡量一个地区的正式制度环境。Mar值越大,说明市场化进程越快。本文设置市场化进程的虚拟变量,将市场化进程指数进行高低排序,高于年度行业中位数的公司设为1,即市场化进程快组;反之为0,为市场化进程慢组。分组回归结果列于表6。回归结果显示:市场化进程的快慢会影响社会信任对公司避税程度的抑制作用。从表中(1)~(4)列可以看出,Trust1与公司避税(Btd/Ddbtd)的回归系数仅在市场化进程慢的样本组中显著为负,这说明社会信任对公司避税行为的抑制作用仅在地区市场化进程慢的公司中存在,即市场化进程和社会信任在对公司避税行为的影响中是相互替代的。使用Trust2衡量社会信任,回归结果仍然保持一致。上述分析结果表明,公司所处地区市场化进程越慢,社会信任对公司避税行为的抑制作用越好。针对公司避税行为的抑制效应,社会信任与市场化进程之间存在替代效应。

表6 市场化进程、社会信任与公司避税

五、拓展性分析

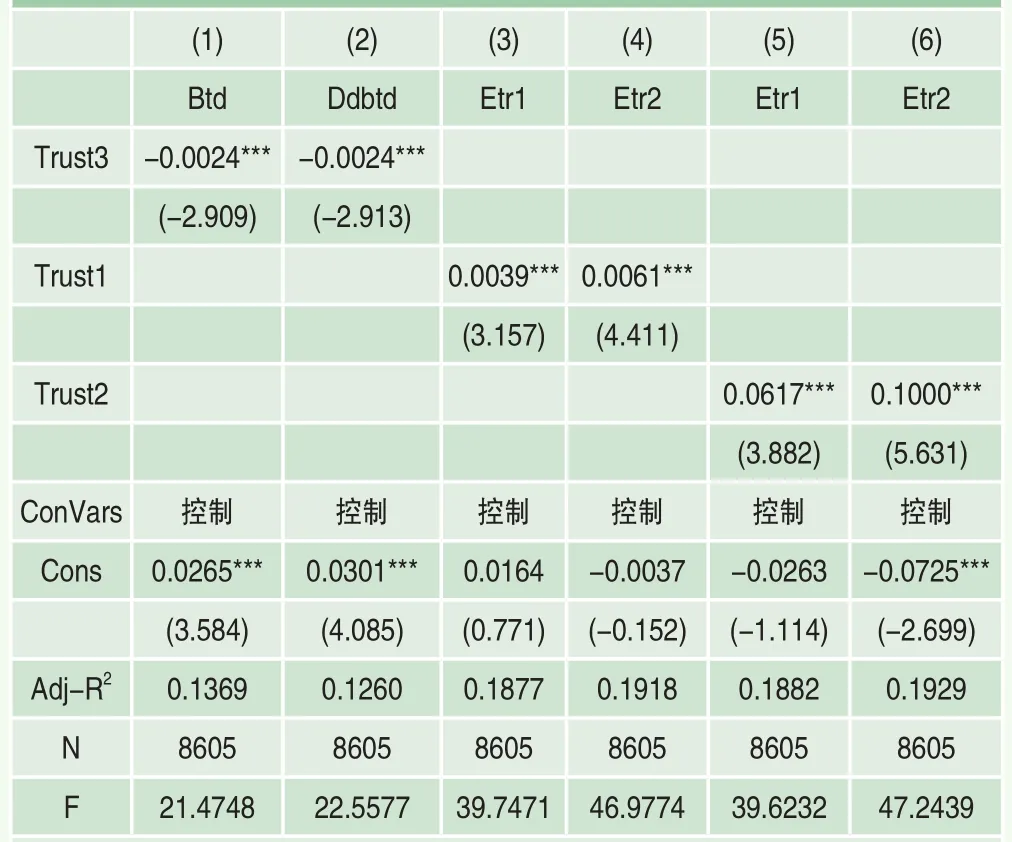

1.渠道机制:融资约束

前文已经证实社会信任可以降低公司避税程度。为了更直接、更具体地展现社会信任抑制公司避税行为的路径,本文进一步探讨社会信任降低公司避税行为的渠道机制。对于渠道变量的选取,如前文所述,社会信任可以缓解融资约束,较低的融资约束可以使公司及时获得现金以维持正常经营,财务困境风险较小,因而避税程度较小。社会信任可以通过缓解融资约束来降低避税程度,因此本文选取融资约束作为中介变量。参照王亮亮(2016)[59]的做法,依据Kaplan等(1997)[22]和Lamont等(2001)[28]的检验结果及方法构建如下KZ指数衡量公司的融资约束程度:

其中,CashFlow为当期经营性净现金流量与滞后一期固定资产的比值,TobinQ为公司TobinQ值,Dividends为当期现金股利与滞后一期固定资产的比值,CashHoldings为当期现金与现金等价物与滞后一期固定资产的比值。KZ指数越大,表明公司的融资约束程度越高。

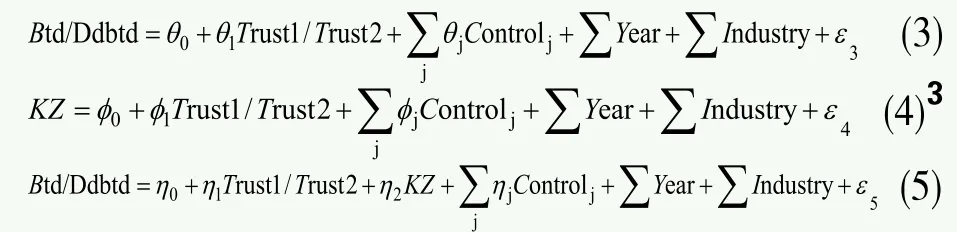

为了检验融资约束的中介效应,借鉴Gu等(2008)[15]的做法,本文设定如下递归方程模型:

检验原理为:首先估计方程(3),若θ1显著小于0,说明社会信任能够降低公司避税程度;然后再估计方程(4)和(5),若φ1和η2均显著异于0,说明社会信任通过缓解融资约束降低了公司避税程度;另外,如果方程(5)中η2显著但η1不显著,说明融资约束发挥了完全中介作用,但若φ1和η2中有一个不显著,则须通过Sobel检验来判断融资约束的中介效应。

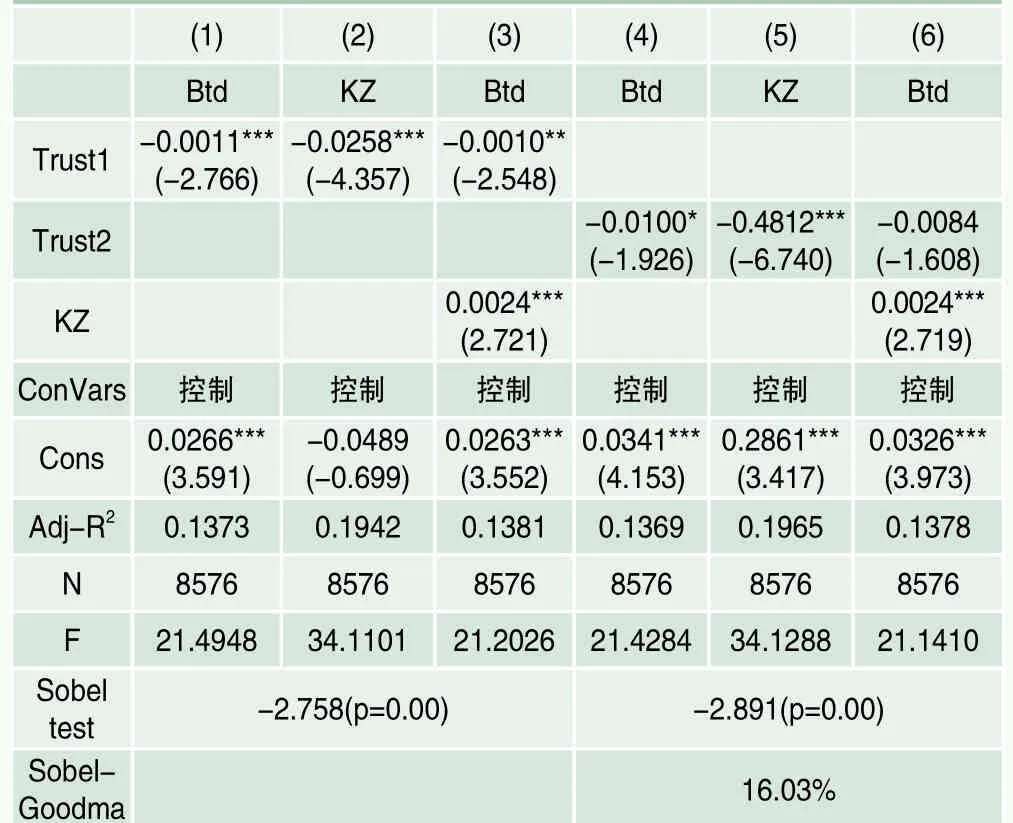

表7 社会信任、融资约束与公司避税

表7列式了社会信任通过缓解融资约束降低公司避税程度的检验结果4。表中第(1)~(3)列提供了以Trust1衡量社会信任时融资约束作为中介变量的回归结果,第(1)列Trust1系数显著小于0,第(2)列Trust1的系数显著小于0,第(3)列KZ的系数显著大于0,Trust1的系数显著小于0,说明融资约束具有部分中介效应。更进一步地,当对融资约束变量的中介效应进行Sobel检验时,中介效应检验的z值为-2.758,在1%水平上显著异于0,因此融资约束具有显著的部分中介作用。表中第(4)~(6)列展示了以Trust2衡量社会信任时融资约束中介效应的检验结果,结果与(1)~(3)列结果类似,在进行Sobel检验时,中介效应检验的z值为-2.891,在1%水平上显著异于0。以上结果均表明,融资约束确实是社会信任影响公司避税行为的一个渠道机制。

2.经济后果:公司价值

接下来,本文进一步探究社会信任降低公司避税行为对公司价值的影响。关于公司避税程度与公司价值之间的关系,现有研究并未得出一致结论:一方面,传统税收理论认为,公司避税能够将更多的经济资源留存在公司,可以减少公司的现金流出,有助于提高公司价值;另一方面,基于委托代理理论的研究发现,公司避税行为的增加不一定能够提升公司价值(Desai and Dharmapala, 2009)[12]。对公司而言,避税虽然可以减少税款支出,但也会增加实施避税互动的时间与精力成本,进而增加财务报表重述、商誉丧失与法律诉讼等风险。在公司所有权与控制权分离的情况下,高管的避税动机与股东并不一致,复杂、不透明的避税活动为高管谋取私有收益提供了空间,这反而会降低公司价值(Desai and Dharmapala, 2006; Desai and Dharmapala, 2009)[11][12]。针对社会信任与公司价值的关系:Williamson(1991)[37]发现,信任可以为交易双方提供稳定的心理预期,降低由于双方信息不对称而产生的交易成本,交易成本的降低可以提高公司绩效;公司讲信任,就会增加公司价值(张维迎,2006)[63];社会信任与公司价值存在着显著的正相关关系,即社会信任水平较高的地区公司价值更高(刘凤委等,2009)[51]。那么,社会信任对公司避税行为的抑制作用能否提高公司价值呢?

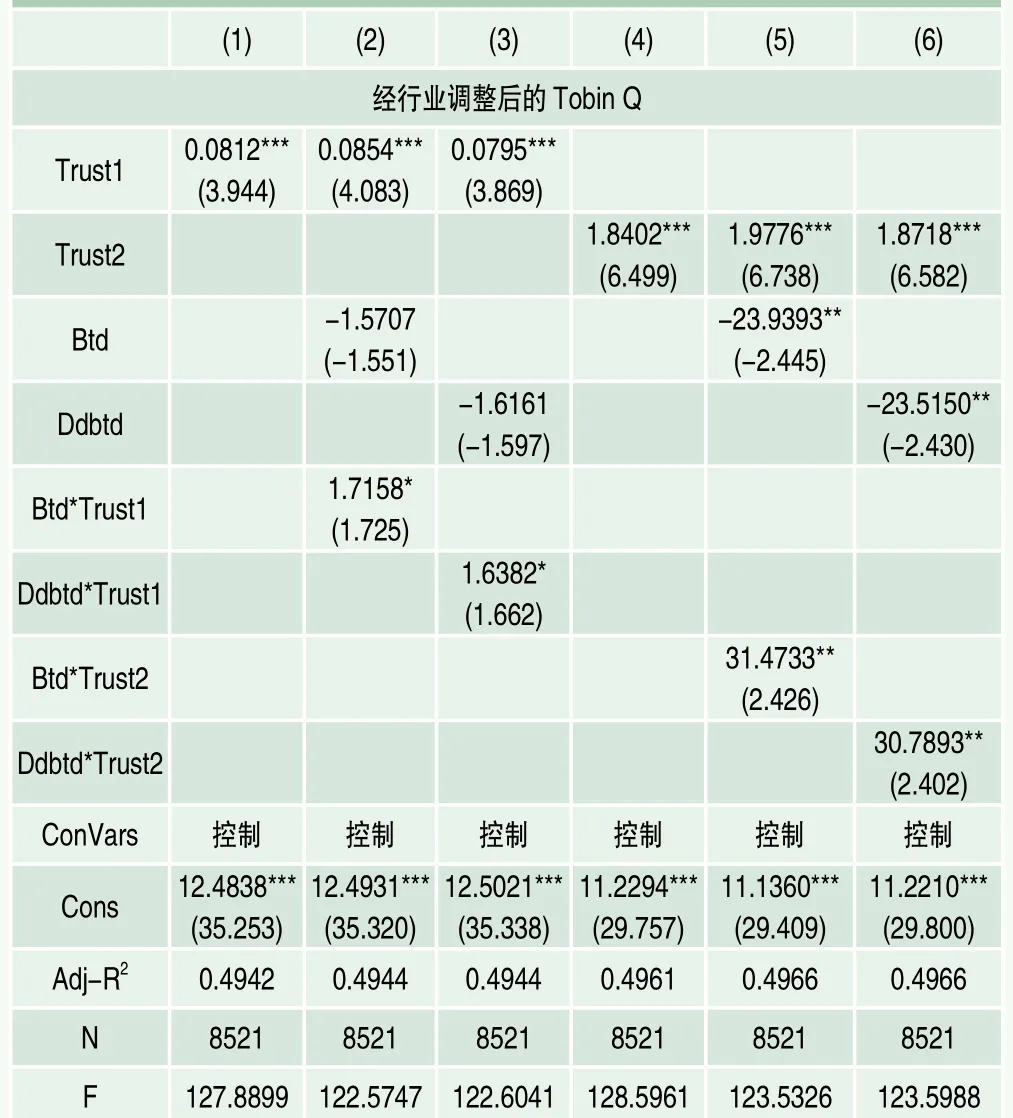

本文参考Desai和Dharmapala(2009)[12]以及蔡宏标和饶品贵(2015)[40]的做法,建立如下模型(6)来检验社会信任降低公司避税行为对公司价值的影响。借鉴Viallalonga和Amit(2006)[35]的做法,采用经行业调整后的TobinQ来衡量公司价值。同时,参照刘行和李小荣(2012)[54]、刘红霞和索玲玲(2011)[52]等文献,在回归模型中还控制了第一大股东持股比例(Top1)、第一大股东持股比例的平方(Top1_sq)、独立董事比重(Inde)和现金持有水平(Cash)等可能影响公司价值的变量。

表8 社会信任、公司避税与公司价值

表8列示了社会信任降低公司避税程度对公司价值的影响检验结果。第(1)、(4)列回归结果显示,社会信任(Trust1/Trust1)与公司价值(Tobin Q)在1%的置信水平上显著正相关,说明社会信任水平的提高可以显著增加公司价值;第(2)、(3)、(5)、(6)列中社会信任(Trust1/Trust1)与公司避税(Btd/Ddbtd)的交互项与公司价值均显著正相关,说明社会信任对公司避税行为的抑制作用显著提高了公司价值。

六、稳健性检验

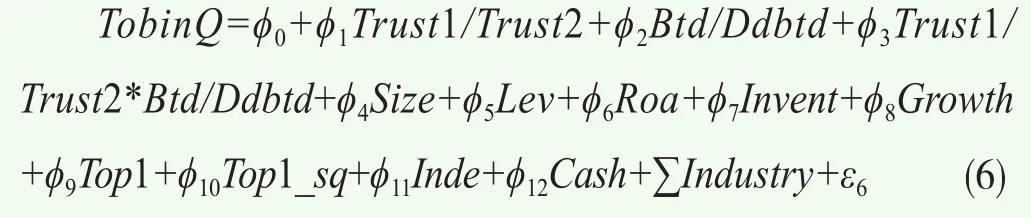

1.内生性问题的控制

前文分析表明,社会信任水平的提高会降低公司的避税程度,但这一结论可能存在内生性问题。内生性问题一般有三种形式,分别是反向因果关系、测量误差和遗漏变量。由于社会信任能够在很长一段时间内保持不变,因而基本可以排除反向因果问题。但社会信任是调查数据,会受到许多因素影响,因而很有可能存在测量误差和遗漏变量问题。现有文献发现,地区经济发展水平、地区交通设施里程数及地区教育水平等会对一个地区的社会信任水平产生影响(张维迎,2002)[64]。借鉴刘凤委等(2009)[51]与曹春方等(2015)[41]的研究,本文采用经济发展水平、交通设施里程数及地区教育水平5作为工具变量进行两阶段最小二乘法(2SLS)回归。第二阶段的回归结果列于表9。结果显示:(1)Durbin-Wu-Hausman检验结果显示χ2(1)统计量p值均小于0.1,表明确实存在内生性问题,工具变量回归结果更为准确,且在第一阶段回归中F统计值均大于10,说明所选工具变量不存在弱工具变量问题,即工具变量是有效的;(2)社会信任与公司避税在1%的置信水平显著负相关,即控制可能存在的内生性问题后,社会信任仍能降低公司避税程度。这与上文的结论保持一致。

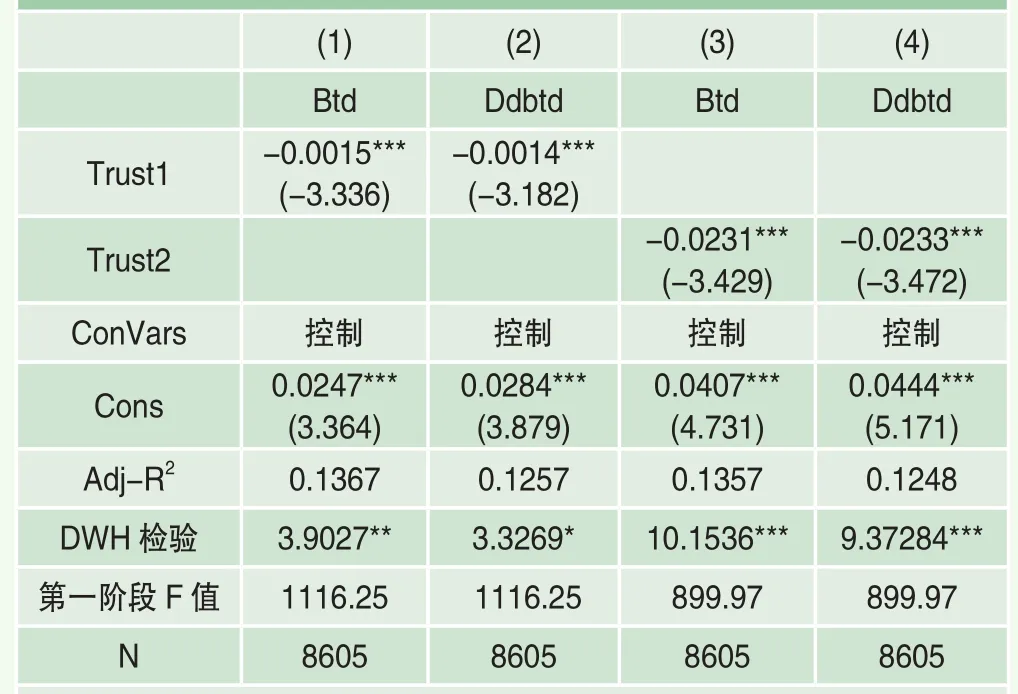

2.改变度量方法的稳健性检验

(1)替换社会信任衡量方式。借鉴Guiso等(2004)[16]与刘宝华等(2016)[50]的研究,采用2011年各省每百人无偿献血数(Trust3)来衡量地区的社会信任水平。回归结果报告于表10第(1)、(2)列中。结果显示,社会信任与公司避税(Btd/Ddbtd)在1%的置信水平上显著负相关,表明社会信任水平越高,避税程度越低。可见,改变社会信任的度量方法,研究结论与前文保持一致。

(2)替换公司避税的度量方式。本文借鉴吴联生(2009)[62]的研究,采用实际税率(Etr1/Etr2)来衡量公司的避税程度。其中Etr1用“所得税费用/息税前利润”,Etr2用“(所得税费用-递延所得税费用)/息税前利润”计算得到,实际税率越大,表明公司避税程度越低。采用Etr1/Etr2衡量公司避税的结果列于表10第(3)~(6)列。回归结果显示,社会信任的系数均在1%的置信水平上显著为正,说明地区社会信任水平越高的公司其避税程度越低。即改变公司避税的度量方法,研究结论与前文仍保持一致。

综上可见,上述稳健性检验结果未发生实质性变化,说明本文的研究结论具有较高的可信度。

表9 稳健性检验:工具变量(2SLS)

表10 稳健性检验:改变度量方法

研究结论与政策建议

社会信任可以通过缓解融资约束、增加公司避税的风险和成本以及给予管理层更多的道德压力而降低公司的避税行为。本文以2009~2015年沪深A股上市公司作为研究样本,运用OLS和分组回归的方法检验了社会信任对公司避税的影响。研究结论如下:(1)公司所处地区社会信任水平越高,其避税程度越低,即社会信任可以抑制公司的避税行为;(2)相比于国有公司,社会信任仅对非国有公司的避税行为有显著的抑制作用;(3)社会信任和市场化进程都能起到公司外部治理的作用,两者在对公司避税行为的抑制中是相互替代的;(4)社会信任可以通过缓解融资约束来降低避税程度,即融资约束是社会信任影响公司税收规避行为的一个渠道机制;(5)社会信任对公司避税行为的抑制作用显著提升了公司价值。在控制内生性问题和改变主要变量度量方法的稳健性测试后,本文结论依然成立。上述经验证据表明,社会信任是公司避税行为的重要影响因素,本文丰富了公司避税的影响因素以及社会信任的经济后果文献。

本文政策建议有:(1)社会信任水平的提高可以降低公司避税程度,因此要减少公司避税行为,可以从社会信任等制度建设方面入手,发挥公共权力在建立社会信任机制中的核心作用,提高地区的社会信任水平。同时,考虑到社会信任水平较低的地区公司避税程度更高,因此,对于社会信任水平较低的地区,建议税收监管部门适当增加稽查覆盖面、加强征管力度,增加公司避税的风险和成本。(2)社会信任可以通过缓解融资约束来降低公司避税程度,融资约束越高的公司避税程度越高,因此,对于融资约束较强的公司,尤其是非国有公司,政府等有关部门应完善金融市场制度,提高金融发展水平,通过缓解融资约束来降低公司的避税动机。(3)社会信任及其对公司避税行为的抑制作用均能显著提高公司价值,说明公司应该重视自身信誉建设,同时政府应该为具有良好信誉的公司提供更多、更便利的服务,这种“双管齐下”的举措将为维护股东利益、助推公司的可持续发展和维护市场经济的良序运行奠定坚实基础。

注释