施一公 归去来兮

钱炜

在上世纪80年代“科学的春天”之后,对科学家如明星一样的追捧,在国内并不那么常见。

但施一公的确一直是中国科技界的明星人物。

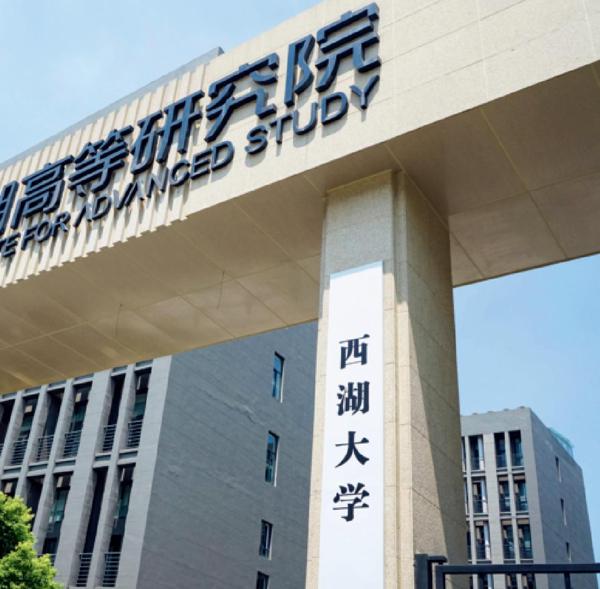

杭州云栖小镇,是西湖大学主校区。淡黄色的大门设计简洁,“浙江西湖高等研究院”九个大字嵌在大门正上方。今年2月,教育部正式批复成立西湖大学后,“西湖大学”的招牌开始挂在大门右侧。

“西湖大学”被认为是民间精英力量在教育观念、学校管理方式以及教育资源国际化方面的新尝试。而主导这场新尝试的,是西湖大学校长施一公——前清华大学副校长,著名结构生物学家。

归国的学术明星

自2008年回国以来,施一公一直是学界的明星人物,一举一动总能引起关注和讨论。记者曾在安徽合肥的中国科技大学一场科技奖的颁奖仪式上见到过他。在场的有包括杨振宁在内的不少科技界的大腕。当天,施一公作为嘉宾应邀到场,他一直坐在观众席上,并不是这次活动的主角。然而活动一结束,他瞬间被潮水般的人群包围,年轻的学子们一脸兴奋地排队等待与他照相、索要签名。施一公无意中在那次活动中“抢戏”了。

在上世纪80年代“科学的春天”之后,对科学家如明星一样的追捧,在国内并不那么常见。然而,归国8年以来,施一公的确一直是中国科技界的明星人物。他何以能够拥有这样的待遇?原全国政协副主席、中科院院士王志珍的话或许能解释部分原因:“施一公在中国的土地上,做出了比在国外更好的、更有价值的科学成果。但不仅止于此。”

自回国以来,施一公经历了在《科学》杂志发表社论、落选院士、挂职北京市卫计委、出任清华副校长等一系列事件。每一次,他都引起外界的关注,也不时夹杂着质疑和争论。但无论怎样,施一公只按照自己的步调,朝着他当初立下的目標前进——犹如他每天的时间表一样稳定:夜里1点睡,早晨6点半起。

在几年前的一场座谈会上,施一公谈到过关于适应中国国情的问题:一方面,我希望适应清华的小环境、中国的大环境;另一方面,我不希望完全改变自己,希望自己坚持原则。任何事情,只有大多数人支持的时候,我才会去做,但这并不意味着不能推动一些实质性的改革。从在生科院推行改革的实践中,我总结经验就是:既要融入,又要发展,同时要保持自己的core values(核心价值)。

然而,施一公回国以后所引发的一系列效应,并非像他说的这样云淡风轻。2011年,施一公与同为海归的北大教授饶毅一起进入到了中科院院士有效增选名单中,但在随后公布的第一轮初步候选人里,饶毅被拿下,而最终的新晋院士名单上,也没有出现施一公的名字。当年在各方瞩目下高调回国的施、饶二人,在院士评选中的遭遇令许多人感到意外,也引发了一场不小的争论。

2008年,作为普林斯顿大学生物系建系以来最年轻的终身教授,施一公拒绝了1000万美元的科研经费资助,全职回到中国,担任清华大学生命科学学院院长。《纽约时报》曾在名为《逆势而上——中国吸引海外科学家归国》的报道中开篇就用施一公作为例子。普林斯顿大学物理学教授罗伯特·奥斯汀则表示:“他是我们的明星,我觉得他完全

疯了。”

落选院士的消息传来以后,饶毅随即发表了一篇博客,声明今后将永不参加院士评选,并接受了许多媒体的采访。后来,饶毅还撰写了一篇博客为施一公鸣不平。而施一公则拒绝了蜂拥而来的记者。时隔许久,他在一次公开场合表示:“在我回国的目标中,从来没有当院士一条。我觉得一个学者如果把当院士作为终极目标,未免太狭隘了。”

虽然没有把当院士作为目标,但施一公一直在努力适应国内的体制。在2013年12月低调当选中科院院士后他表示,在众多头衔中,他最看重的是“清华教授”这一身份,最喜欢别人喊他“老师”,而不是什么院士、什么“长”。

“做事情,需要水到渠成”

“现在是中国科技发展的最佳时机,天时、地利、人和。天时,就是国际环境,没有什么大的变动;地利,就是国家的财力;人和,就是老百姓和领导人对发展科技的期盼与呼声。”对于自己回来的目的,施一公在5年前接受采访时说:“如果只是做学问的话,我肯定不会回来。我回来,就是要改变大环境。”

果然,施一公甫一回国就进入了公众视野,而不是仅仅作为一名科学家。2008年5月4日,他参加了在中南海召开的关于创新创业人才问题研讨会并发言,习近平、李源潮出席了那次会议。会后,经过4周酝酿,他与北大的饶毅、陈十一向中组部提交了一个关于引进高水平人才、实施新时期人才布局的建议。随后,中国正式开始实施迄今为止最高级别的大规模人才引进计划——“千人计划”。施一公是以“千人计划”第一批入选者的身份被引进回来的,实际上他也是这项计划的倡议者。

然而,“千人计划”出台后,也引发了不少争论。一个常见的非议就是:与那些早年回国的老海归相比,“千人计划”引进的新海归为国家少服务了很多年,却得到了比前者多得多的利益,这是一种不公平。尽管施一公本人一直否认新老海归存在矛盾,但作为“千人计划”的“代言人”,他还是不可避免地成为各种不满情绪的靶子。

就在这种形势下,2010年9月3日,《科学》杂志发表了由施一公与饶毅联合署名的社论《中国的科研文化》。文章痛陈中国科研文化的弊端:与个别官员和少数强势的科学家搞好关系才是最重要的,因为他们主宰了经费申请指南制定的全过程。在中国,为了获得重大项目,一个公开的秘密就是:做好的研究还不如与官员和他们赏识的专家拉关系

重要。

文章在国内各大媒体被转载后,网上民调显示:95%以上的网民都认为科技体制亟待改革。施一公回忆说:“我收到了几十、上百个电话、短信和邮件,从大学校长到普通研究员,甚至还有在沙漠里勘探石油的地质人员,他们都支持我们的观点。”当年10月3日,科技部部长万钢邀请施一公和一批科学界人士,就科研体制问题举行座谈,“会上气氛很热烈、融洽”,施一公对此也感到欣慰。

然而一个月后,风向却突转急变,科技部向媒体发表了一份正式回应,称发表在《科学》杂志上的那篇文章“与事实不符”。科技部的回应还指出,施、饶二人“承担了我国基础研究和前沿技术领域的科研项目,国家通过多个渠道对他们在科研经费和条件保障上给予了大力支持”。

施一公当时解释说:“我回国近三年,亲眼目睹、经历了科技界的众多于科技创新不利的潜规则,从心里深处感到焦急。我们写这篇文章的唯一出发点就是希望中国科技界居安思危,改进体制和机制。”他们本意特别不希望将矛头指向某一个政府部门,因为这是整个科研大环境的问题,不单单是哪一个部委或官员的问题。

谈及在《科学》发表的那篇社论,今天的施一公有更多感悟:“刚回来的时候比较着急,但原则性的想法至今没有改变。作为海归,如果我全盘接受国内现行的科技教育体制机制,那就等于放弃了我在海外长期学习和工作中获得的一些先进的理念,放弃了出国留学的一大目的,也愧对中国传统文化赋予我的使命感。但是,任何一位海归,如果不能够尊重历史的话,融入就出了问题,就很难有大的作为。我的确对现在的科技和教育体制有一些看法,但我从未说过它全是不对的,我认为其中的一些元素是不适合现在和未来的发展的。打个不很恰当的比方,我从来没有反对过中医中药、也很支持中医药的发展,但这一点不代表中医药的现状没有问题,祖国的传统医学和药学需要进一步融入现代科学的手段和方法、需要进一步发扬光大。但如果你否定了中医,就等于否定了老祖宗的医学,还怎么发展?你全盘否定了过去,就是否定了过去所有人的努力。任何一个科研体制,一定是在过去某个阶段是合理的,只是随着时代变化,它的某些方面不能适应今天的发展了。做事情,需要水到渠成。渠不成,水就到不了。”

这段话的最好注脚,是施一公近年来的改变——不再在公共场合显露自己的锋芒。他减少了在媒体上的曝光率,也极少发博客,此后公众再在新闻报道里见到“施一公”这三个字,皆是他又在国际顶级期刊发论文或者在国内外领大奖的时候。偶尔接受媒体访问,他谈的也都是科学研究、人才培养与家庭生活。伴随着这种低调的,是他职位的提升:2014年12月12日,同一天的新闻先后曝出他出任清华校长助理与挂职北京市卫计委副主任的消息。8个月后,他出任清华大学副校长,分管国际合作。

对于出任副校长一职,施一公表示,他当然愿意接手这个职务,可以发挥他比较了解国际一流大学的特点,服务于清华,让母校变得更好。对于他同时兼任的数个角色,记者问:“你究竟是更愿意做一个体制的改革者,还是只做一个纯粹的科学家?”施一公沉吟了片刻,才回答说:“为了科研能做好,有必要做一点

前者。”

“风一样的男神”

在清华,施一公被封为“风一样的男神”——说话快,走路快,总是一副风风火火的样子。这不仅因为他是个急性子,更是为了省时间——他每年要给清华的本科生上满100节课时,同时身兼数个行政职务。由于在科学界颇具声望,还常常出席各种社会活动。在这些事情之外,他还需要完成一名科学家的本职工作:做科研、写论文。

“今年我发表的所有论文,每一个字都是我写的。”施一公带着一丝自豪说。刚回国那几年是最忙的时候,他坚持挤出一半的时间给科研。为此他还“发明”了一个办法:提前两周安排工作,把50%的科研时间“固定”下来;其余的事情,按照与科研、教学的相关性排序,凡是“别人去和我去效果差不多的”,就坚决推掉。“总之,50%时间做科研的底线不能突破。”为了把更多时间放在科研和教学上,他外出开会基本不吃饭,开完会就走人;客人来访,到了饭点就叫个20块钱的盒饭,在办公室吃工作餐。近两年,随着各项工作步入正轨,他用于科研的时间多了一些,“应该能达到60%”。

但时间还是不够用。如今,他平均每天的睡眠不足6小时。为保证充沛的精力,他长期坚持跑步。大学时,他就是学校的竞走队员。如今,只要北京的PM2.5在200以下,他就去校園里跑步,最少也要跑5公里。这样的生活节奏,令他这个爱美食的大胃王人过中年依旧清瘦。他觉得自己的活法儿不具可借鉴性。“很多人如果按照我的强度来工作,恐怕三天也坚持不下来。”

在长期的“疯狂模式”下,从2009年至今,施一公已在《细胞》《自然》《科学》这世界三大顶级刊物(简称CNS)上发表论文十多篇。他在多个生物学领域的新发现,为开发新型抗癌和预防老年痴呆的药物提供了重要线索。2014年3月,凭借“运用X-射线晶体学手段在细胞凋亡研究领域做出的开拓性贡献”,施一公荣获瑞典皇家学院颁发的爱明诺夫奖,这是该奖自1979年设立以来第一次颁给中国科学家。

在48岁这个年龄,很多功成名就的科学家可能已经进入了事业平台期,但施一公依然高产。2015年9月,他又在《科学》杂志上连发两篇文章,解析了酵母剪接体近原子分辨率的三维结构,阐述了剪接体对前体信使RNA执行剪接的基本工作机理。此前,分子生物学中心法则其他机制的两次结构解析都获得了诺贝尔化学奖,因此,有国际同行表示,施一公的此次成果也达到了“诺奖级”水平。

在研究的最后冲刺阶段,施一公带着学生每天“玩命写论文”,每天写到凌晨,有时候甚至到早上5点。“回到家6点多,躺下睡到8点又起来接着写。”施一公说,“虽然身体极其疲乏,但精神亢奋,睡不着。”

起而行动的理想主义者

1987年9月21日,施一公的父亲施怀琳在河南老家被出租车撞倒。司机赶紧将他送到医院,医生却说必须先交付500元押金才能救人。四个半小时之后,当司机筹了500块钱返回时,送来时血压、心跳还正常的施怀琳,却因没有得到及时救治而身亡。

当时,施一公还是清华大学生物系本科三年级的学生。在之后一年多的时间里,他常常夜不能寐,凌晨三四点跑到学校隔壁空旷的圆明园里发泄心中悲愤。如果不是因为父亲的非正常离世,他后来也许会成为一位埋头于实验室的书斋型科学家,而非今天的施一公。

施一公的父母都是上世纪50年代的大学生,大学毕业后分配至河南郑州工作。在他出生的那个年代,“卫东”“文革”这样带有浓厚时代色彩的名字满天飞。施怀琳没有随大流,而是给儿子起名为“一公”,望其长大后“一心为公”,这对他以后的选择都产生了潜移默化的影响。

施一公对公共事务与教育的兴趣,或许与家庭的影响有更深远的关系。他的爷爷施平今年104岁高寿,在新中国教育史上留下了值得记录的一笔——曾先后出任北京农业大学与华东师范大学党委书记之职,在大学里首开党政分开先河,致力于校内民主、教授治校的改革。

2010年,在时任总理温家宝与教育界的座谈会上,施一公发言时说:“中国作为一个泱泱大国,如果没有世界一流大学,不可能全方位成为世界强国。而目前国内大学和国外大学的一个显著差别是:国外的行政是服务于学术的,教授发言权很大;但在国内,行政对学术的控制太多。”这段话遥遥呼应着施平当年的大学改革理念。

父亲的意外去世,令施一公对社会的看法产生了根本的变化。他曾经怨恨过,甚至想报复那家医院和那位见死不救的医生,但后来,他逐渐想通了。中国这么大的国家、这么多人,每天,不知道有多少人、多少家庭在经历着人为的悲剧。父亲活着的时候,总是在不遗余力地帮助着邻里乡亲。如果自己真的有抱负、敢担当,就应该去用行动去改变社会,让父亲这样的悲剧不再发生。

施一公一度对学术兴趣不大,开始对从政感兴趣。但在1989年大学毕业时,没有从政的机会,只能经商,他还差一点真的去了公司。一番折腾之后,施一公决定去美国留学。

出国前,施一公不喜欢自己的家乡河南,按祖籍总跟别人说自己是云南人,但到了美国他却发现,河南在国内的地位与形象,就是中国在世界上的地位与形象。自此他对“河南人”有了强烈的身份认同,并开始“defend China”(保卫中国)。看到美国媒体对中国的一些妖魔化报道,他便要去解释、澄清。他还给报纸投稿,公开表明自己的观点,被美国人当作“左派”。“回国以后,我却发现自己成了‘右派。”他无奈地笑着说。

施一公拒绝有些媒体给他贴上的“愤青”的标签,他认为自己是一名乐观的理想主义者。刚回国时他发博客说:“不止一次地有朋友问我:你在国内最不开心的事情是什么?我总是回复:最不开心、也是常常痛苦的唯一事情就是空氣污染。”如今再谈起雾霾,他表示:“要是没有前几天那次上千的雾霾,我都觉得北京已经脱胎换骨了!”他感觉北京的空气质量已经比刚回来时好多了,在公众的呼声中,政府已经注意到了这件事,并正在采取措施,这就有了转机和希望。

施一公总是这样,作为一名批评者他显得毫不含糊,但他不会陷入持续的抱怨。在做出选择之后,他坚定地做的,就是接受环境,起而行动,从曾经的对科研体制不合理的部分宣战,到今天践行“中西结合”的高等教育理念。

“假如我在你们这个年纪,我一定会义无反顾地选择西湖大学。”2018年7月18日,施一公在一场讲座中对年轻的学子们宣讲他正着手完善的西湖大学。

这所学校自创办以来便备受关注。在不少人看来,近代中国的民办教育体系里,还未出现过一个高端教育典范。他们希望,西湖大学能开创这个先河。

这也是施一公“无问西东”的希冀所在。他在50岁生日时许愿,将西湖大学建设成一所与世界一流大学并驾齐驱的、能代表中国人水平的、研究型的民办大学。?

来源:《中国新闻周刊》