山谷中的回响

——五座提契诺的学校建筑对自然与城市回应的解读

刘畅 Liu Chang

20世纪50~80年代,在瑞士南部提契诺地区曾集中涌现了一大批高质量的学校建筑,并在后来使瑞士提契诺学[1]建筑受到国际关注的“Tendenzen”展览中占据比较大的比重。出现这种状况可能主要由于几个方面: 一方面当时的提契诺地区人口激增导致当地分散式地域中各年龄段学校的缺乏,另一方面当时瑞士开展的教育改革对新式学校的需要,政府也试图将这些学校建筑的建造作为当地城镇发展的开始。除了这些当时的社会背景,学校作为一种“为了让孩子在社会中找到自身合适的位置”[2]的场所,其自身类型所带有的社会性含义使学校建筑可大于本身功能而指向公共性、城市性等更为复杂的多层次探讨。从而也形成某种契机——使之成为提契诺学派建筑师在当时纷繁的建筑思潮背景下及革新变化的地域环境中对建筑学自治性思考及提契诺城市发展进行发声。

时隔几十年的今天,撇开当时有关这批建筑的各种背景性的宣言及讨论,单纯地去体验这些散落于提契诺山谷中的房子如同在观看一部当代瑞士建筑的前传。相对当代建筑媒体中常见的建筑表皮化、建筑结构炫技,以及某些建筑成为建筑师过于个人化情趣表达等自娱的趋势,它们所显示出的精确、节制令人印象深刻。后文选取了其中五个具有一定代表性的学校建筑展开具体讨论,除了同为学校建筑,它们具有某种特殊的一致及差异性(“相似的差异”[3]),以此挖掘这些建筑在当今的生命力。

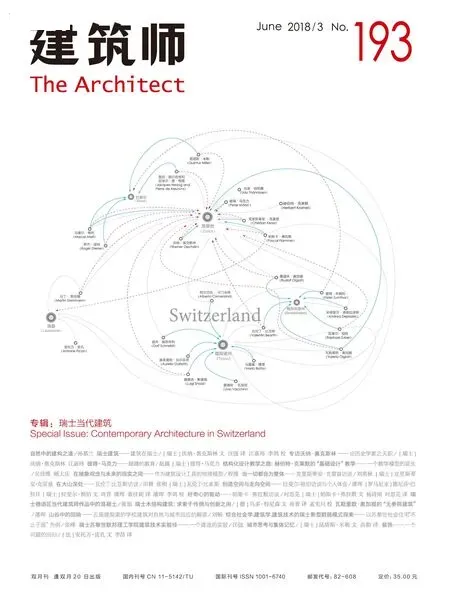

图1:贝林佐纳州立中学向北面田园展开,连续的坡顶成为背后山体的延续

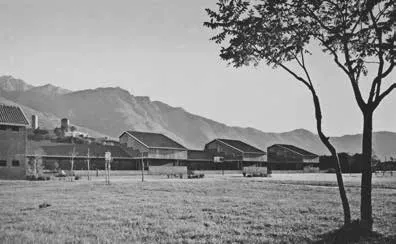

图2:贝林佐纳州立中学一层平面图

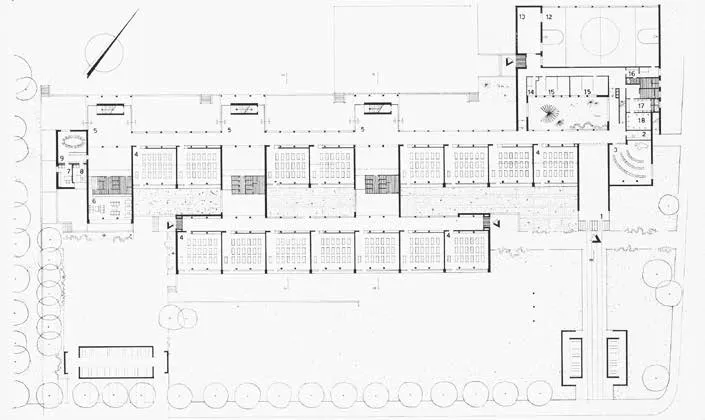

图3:贝林佐纳州立中学横剖面图

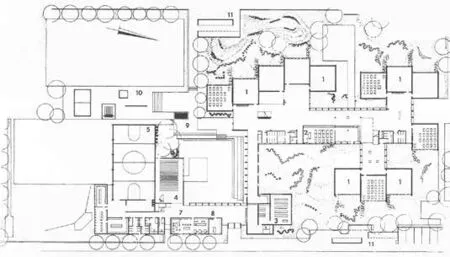

图4:洛迦诺中学一层平面图

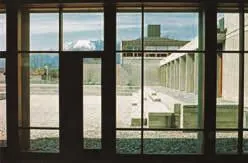

图5:从洛迦诺中学入口处越过长廊望见外部开敞的“广场”及藏在后部的教室

图6:洛迦诺中学连续而变化着的长廊空间——“室内的室外”

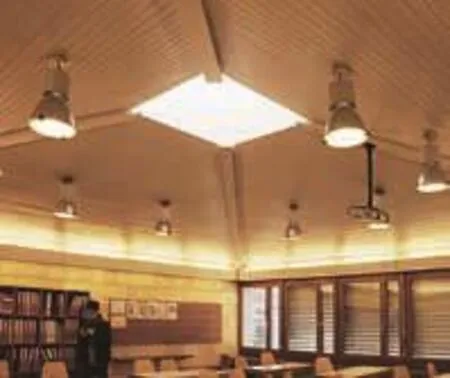

图7:洛迦诺中学教室内部亲密的空间氛围——“室内的室内”

首先要讨论的两个例子是20世纪50年代末阿尔贝托·卡门辛德(Alberto Camenzind)[4]所设计的贝林佐纳(Bellinzona)州立中学和20世纪60年代初道夫·施奈布利(Dolf Schnebli)[5]所设计的洛迦诺(Locarno)中学。这两所学校建筑被普遍认为是提契诺建筑开始在瑞士建筑舞台中确立主导地位的开山之作。阿尔贝托·卡门辛德所设计的贝林佐纳州立中学(图1~图3),作为第一批提契诺教学改革背景下的新式学校,除了在内部组织上对以往传统学校模式进行了种种革新,更见著于该建筑对周围环境的精确处理与回应。建筑在场地上横向展开,对两面作出不同的回应:面向南面(城市)设置了主入口,建筑形成一系列内向的院子;而面向北面(自然)建筑呈现为开敞的长廊,同时又伸出触角般的体量对田园进行拥抱。在内部,学生在教室中面对亲密而安静的内院,下课后走出教室是直面大自然水平开敞的长廊。房子采用看似传统的坡屋顶,而这并非只是建立某种乡愁式的地域性形式风格。在外部,这些连续起伏的坡顶成为南面起伏山脉的延续,在内部除了剖面上形成二层阶梯教室与一层活动空间的巧妙复合外,坡顶在教室和北部长廊形成面南的高窗,除了起到采光作用,在教室中徘徊的教师或长廊上奔跑的孩子仰头即可以远眺远处的山脉。从而孩子们从城市走来进入这所学校,当进入建筑内部时城市被选择性地屏蔽了,而自然被更积极地拉进空间中。

相对于卡门辛德所设计的学校中田园式的自然成为学校空间的主要模式,道夫·施奈布利所设计的洛迦诺州立中学更反映出对城市空间模式的引用。可能是对阿尔伯蒂所说的“城市如同一座放大的城市,而建筑如同一座缩小的城市”的回应,建筑师将这所学校建筑比作“一个小小的城市”:在这里,体育馆、报告厅及教师办公被比作城市中的“市政厅”;教室群被比作“城市中的住宅”;它们由类似“城市街道”的长廊联系在一起并共同围绕一个如同“露天舞台”的小广场(图4、图5)。除了这种概念意义上对城市的隐喻,城市性的意味更呈现于内部的空间体验中。施耐布里在他一次演讲中提到这个建筑中几个比较重要的索引,其中之一是古希腊城市中的“stoa”,即希腊建筑外围的柱廊,这些柱廊空间往往比较宽,成为长者与青年人交谈讨论的场所。这一城市建筑类型被引入到该建筑中的连廊空间中,于是这些连廊不只是交通空间,它在入口处形成门厅,在面向广场处形成敞廊,在教室的某些区域有局部放大并随着地面的微微下沉而形成开放的教室或教师的讨论室。这个连续而变化着的连廊空间形成一个容纳各种校园活动的大房间,甚至可被单独理解为“一所没有教室的学校[6]”,同时也令人联想到城市中发生多种活动的街道空间(图6)。连廊中水平而开放的空间氛围与教室中包裹感强烈而亲密的空间氛围形成一种室外与室内的对话(图7),构造层面上长廊中铺设的与室外广场相同的石材铺地,到教室中突然转为与内部木质屋顶结构接近的暖色地砖,更暗示两种空间的室外/室内性,游走于该建筑中,这种尺度间的转化同样令人联想到城市空间中在室内外间穿越的体验。

对这两座房子的讨论不只在于它们的某种历史性地位,现在看来它们刚好分别指向当时这批提契诺建筑师所关注的两个命题,即自然与城市。瑞士多山,而提契诺区域地形正是沿着一系列狭长山谷展开。处于这样一片地域中,提契诺传统城镇的特征即为一系列处于山谷山顶处的小镇,规模都比较小,具有清晰的核心与边界,相互间由古道相连,在自然地形中时隐时现。另外,在1960年代提契诺地区的城市发展中也曾遇到由于局部缺乏控制,导致传统城镇核心的丧失,传统农业土地的逐渐流失,以及历史地形改变等问题。于是,出于当地的地域性景观文化以及当时社会性现实境况,自然与城市成为当时正通过自身的建筑实践来介入提契诺城市发展的这批建筑师们所必须思考的命题。

对于自然,在他们的理解中,正如海德格尔及他在建筑理论中的布道及发展者舒尔茨在对自然的讨论中:自然并非一种纯生态意义上的纯粹自然,对自然的态度不只是生态性的保护或通过模仿自然来维持自然的“未被触及性”[7],同样存在某种可能,作为人造物的建筑也可以某种方式使自然被理解,以现象学的语境即“通过建筑使自然呈现”。对于城市,他们将理解城市的视野进行拓展,从单一的一块场地到城镇再到整个地域。正如提契诺建筑师奥莱里欧·加尔菲蒂(Aurelio Galfetti)对于提契诺未来城市发展所提出的“提契诺城”(Città Ticino)[8]中,将提契诺区域所有彼此独立的小城镇的基础设施相连,以及之间的山体湖泊等自然地形等视为一个连续的整体。同时出于对现代城市发展的反思,他们也强调将涉及日常公共性的集体记忆作为维持城市凝聚性的不可或缺的部分。在这其中,当时舒尔茨的《场所精神》及罗西的《城市建筑学》的普遍影响意义不可忽视,而提契诺建筑师又将这两者巧妙地结合在一起并有所发展[9],并以最建筑学的方式直接通过建筑的建造来呈现他们的种种思考。如果说前面两个例子分别反映了对自然与城市命题的回应,那么下面的所选的三个例子则提供有关应对自然与城市间关系的三种姿态。

建筑作为自然与城市间的连接

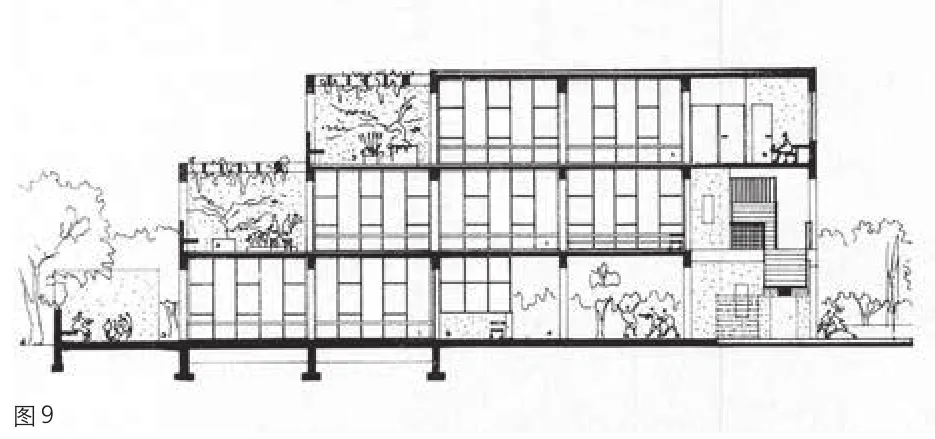

黎瓦萨维塔莱(Riva san vital)小学[10]建筑位于山谷平原及卢加诺湖南岸的小镇黎瓦萨维塔莱,这里主要讨论的是其中由奥莱里欧·加尔菲蒂为主设计的教学楼主体部分。建筑基地以北为小镇紧密的历史核心,东西面的山体所夹出南北向狭长的山谷空间成为这个地域主要的景观空间。教学楼主体垂直于山体使开间方向面向山谷,并在平面上形成一种梳子形布局:一方面由于南边教室单元三面采光的需要,另一方面是在建筑中产生间隔的空隙,在南北之间形成山风可以吹过的“峡谷”,贯穿南北风景的“视窗”(图8)。

图8:黎瓦萨维塔莱小学教室之间贯穿南北风景的“视窗”

图9:黎瓦萨维塔莱小学横剖面图

图10:黎瓦萨维塔莱小学入口处尺度骤然压缩的内街空间

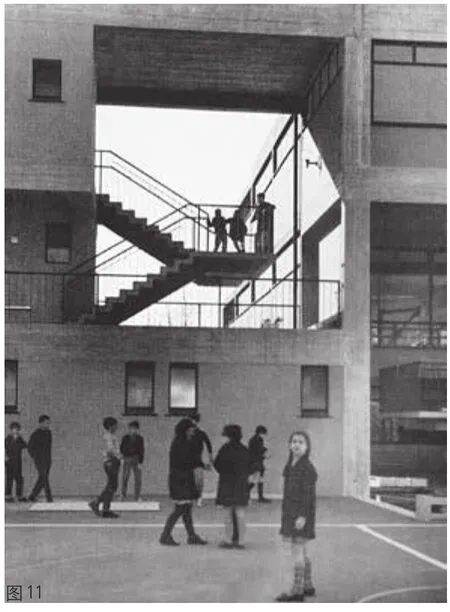

图11:从黎瓦萨维塔莱小学教学楼北面看去,孩子们沿着垂直空间攀升游戏

剖面上教室单元以垂直式堆叠(图9)。为保证每个教室有一个露天的院子,教学楼在剖面上以退台式布置:在南面建筑形成台地式的院子,与延绵于两边山脚的葡萄园梯田式地貌相呼应。在北面剖面上教室的退台错动使建筑中产生出山洞般负形的半开放空间与实体的教室单元相咬合。这个负空间在一层形成贯穿东西向的较为内向长廊,它既是从城市进入小学间尺度骤然压缩的入口,又是连接教学楼内部各室内外的“内街”(图10)。在垂直向上,负空间又贴着面向小镇中心的北部立面随着到达各个教室的楼梯向上分岔。相对于前面两例建筑中水平展开的公共空间,在加尔菲蒂的学校中,孩子们课余休息游戏的社交空间随着负空间中相互错动楼梯平台在垂直向上展开。孩子们在上上下下的楼梯及平台间追逐游戏,整个小镇的四季变化、城市及湖边发生的各种生活场景静静伴于他们左右。这期间,孩子们有时自顾自地玩耍,有时或许会停下来远眺并辨认着他们所生活的这个小镇。于是整个小镇的图像在这样一种日常下逐渐成为孩子们童年的集体记忆(图11)。

另外,伴随着登高的过程,在这个建筑内部的空间体验也在发生一系列微妙的连续变化。从一层进入学校的内部小世界,登入二层可以远眺北边小镇中的耸立的教堂钟塔等,以对外部城市轮廓形成理解,当再登入三层时身体突然被推入贯穿南北的“视窗”中,如同悬置于山谷之中,从而形成对整个地域的山谷空间的印象。当从小镇逐渐走向这所学校时,有时会望见某个背光下黑色的人影向上攀升,山谷的风景透过建筑作为背景衬托其后。令人联想到这个人在山中攀登的场景,而同时上部的这个黑影或许也正沿着视线相对方向凝望着小镇。从而在这个小学中,建筑外部如同一组视窗揭示山谷与小镇的对望关系,内部空间又构成一系列来回于自然氛围与城市氛围间的连续体验,从而将建筑作为自然与城市间连接关系的呈现。

建筑作为自然与城市的边界

图12:莫比欧中学总平面图

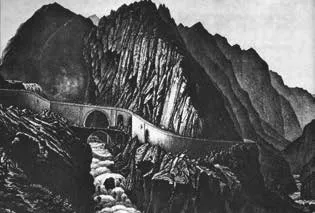

图13:迪肯曼(R.Dikenmann)于19世纪绘制的瑞士圣高特哈德山口上的迪亚沃罗之桥(Ponte del Diavolo on the St.Gotthard Pass),自然与人类的建造

图14:莫比欧中学一层平面图

图15:一个水平无限展开的城市

图16:莫比欧中学内部类似城市公共空间的内庭

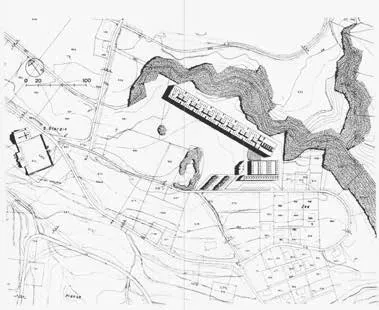

莫比欧(Morbio)中学无疑是马里奥·博塔(Mario Botta)1970年代的经典之作。这个学校建筑位于下莫比欧(Morbio Inferiore)的边缘地带,此处并不具有黎瓦萨维塔莱的浪漫风景,向北是自然山谷及延坡地展开的梯田;向南则靠近当时处于城市扩张并逐步向北部蔓延的边境小镇基亚索(Chiasso)。在总图中,除了入口处几个点状体量,学校建筑的主体部分为一个线性的体量退在场地后部靠向北部的山林自然,同时故意与道路形成偏斜而平行于水平的山林带,与之贴近又微微分离。在博塔看来该建筑不只是一个小镇的学校[11],主体部分的线性体量是对整个地域的一种姿态——一种边界的建立:对南部郊区扩张缺乏控制的远离与对抗,对北部自然山脉及传统农业地形的靠近与保护(图12)。

当从南边的城镇郊区走来,退在后部的学校如同背后自然山体前的一座长桥,令人联想到罗西在《城市建筑学》一书中的插图(图13), 罗西在图片下注解道“人类与自然的建造”。瑞士自然山谷中时而隐现的桥梁、古道是瑞士自然风光的特征之一,这些构筑物不仅反映出人类在自然中建造生活的痕迹,同时也与自然共同形成一种景观。在此,细长的体量揭示出背后山林的水平展开,建筑一层间隔的架空部分如同桥洞,当穿过这相对低矮与封闭的架空空间,山坡与树林如宽幕电影般在眼前展开。此时建筑的人工界面与山林的自然界面间夹出了一条特殊的山谷。于是在跨越边界从建筑一面穿向另一面间,从开敞的郊区,转向山林中只有树叶声与鸟语的静谧,成为一种从人工走向自然的体验(图14)。

博塔在建筑内部组织上使用一系列由教室单元组成的组团式单元结构[12],具有一种可生长性的属性(图15)。正如在古希腊的理解中,边界并非只意味着结束也意味着开始。建筑师试图在莫比欧学校中为南面散乱而松散的郊区住宅布局提供一种具有聚合性的城市结构参照,同时也将这个学校建筑理解为一种新的城市的开始。在建筑内部,除了单独隔开的教室单元,组团中部的交通空间及休息平台被连在一起并在中部形成贯穿整个长条体量的狭长公共空间(图16)。这是一种具有凝聚性的内向世界,除了从顶部的倒V形天窗“望向天空”[13],视野主要汇聚于内部。连接到这个主空间的一系列半围合的平台可被自由使用为讨论室或小教室,于是这里也可被理解为“一座没有教室的大学校”。另外,公共内部的剪刀梯以及建筑剖面上垂直贯通空间与连接平台的间隔出现,使空间中产生小径分叉的丰富路径,如同提契诺山区小镇中忽明忽暗的曲折巷道。在这个类似城市公共空间的内庭中行走时,室外与之平行展开的树林有时又会从建筑单元连接处形成的空隙处掩映入室内。从而从作为不同地形区域的界限,作为人工与自然相互呈现的边界,到内部线性公共空间与外部线性树林空间的微妙回应,莫比欧学校作为一种边界在多种层面上发生着连续的转换。

建筑作为城市与自然间的交织

里维欧·瓦契尼(Livio Vacchini)的阿伊撒莱基(Ai Saleggi)学校位于洛迦诺以南,处于洛迦诺主城转向南部马迦(Maggia)河道的过渡地带。多种环境因素在此汇集:东北面是19世纪的城市街区,西面为一片树林,南面为开阔的田园及不远处马焦莱湖(Lake Maggiore)的入河口。这种三面受困的状态使场地本身成为一个矛盾体(图17)。除了外部的复杂的环境因素,建筑师也将学校的内部机制作为一个主要出发点。瓦契尼认为学校的体验可以理解为一种孩子们社会性集体生活的开端,而对于刚刚开始接触校园生活的小学生而言,他们还无法完全立刻适应集体式的生活。建筑师并不想在这个学校中形成某种单一标准的规训式教学氛围,而着力于构思一种亲密的小集体,孩子们在其中既可以学习社交以及对集体的融入,同时又可以适当地保留个人的自由领域[14]。因此如何实现一种可以保留某种个性化的小单元模式成为另一个命题。

相对于从宏观地域入手的莫比欧学校,瓦契尼则从微观的单元出发,他将24人的教室单元定义为一个一层的独立单元: 配有独立的入口、更衣间、卫生间、小讨论室、庭院……换句话说可以理解为一个独立的孩子的“家”。在建筑上,这些独立单元由“厚墙”结构与夹在之间由轻质屋顶覆盖的教室以及由树冠遮盖的庭院组成。其中,“厚墙”在室内作为入口和服务空间以及支撑教室屋顶的结构,将教室单元隔开;在室外成为供孩子游戏躲藏的凹龛空间以及可被穿越的通廊将庭院贯通;而教室又如同亭子般可以完全打开。这种设置使室外/社会公共尺度间获得一种亲密性,同时室内/家庭私密尺度获得一种开放性,使得孩子们在这两种尺度间穿梭时更能适应这种转换(图18)。

在场地上,瓦契尼将这种单元同时使用于西侧和东侧的两组建筑或者说微型“街区”中,而相似的组织结构由于对周围环境的不同应对产生微妙差异(图19)。西侧“街区”以窄而开放的开间方向面对西侧的树林,使空间的纵深方向向树林打开,此时“厚墙”结构在几处成为连接学校内部与西面自然树林的长廊。东侧“街区”以较宽而封闭的进深方面面对外部的城市街区,在尺度上形成对外部城市网格的延伸,此时“厚墙”结构作为围墙避免紧邻的外部街区对学校内部的干扰,只有从一系列庭院的开口处可以窥见学校内部层层叠叠的内部世界。除了这种差异性的应对,这两个微型“街区”在场地中又共同构成与周围环境的连续,庭院序列的树阵空间形成树林方向对建筑的一种渗入,而教室序列檐廊前的贯通空间又可以理解为对城镇街道中柱廊空间的类比。从而从西向东在树林与城市街区之间,城市空间与自然空间被叠合在一起(图20、图21)。场地南面,一面对着这两个“街区”成夹角的怀抱姿态,一面远望南边开阔的田园,是一座容纳体育馆、多功能厅、办公等功能的集中式综合体,它类似一种庄重的“市政厅”的角色。另外,建筑师在剖面上将内部大空间沉入半地下,使上部体量在南北方向上形成一个风景中空透的亭子,于是站在广场视野可越过大厅隐隐约约望向背后对岸的山体。除了对周边环境的回应,三组建筑在中间挤压围合出一个连续的室外公共空间。它在邻接北面城市道路的入口处开口较小,由两边的建筑相夹形成类似街道的空间并逐渐变宽,在场地中心中突然拐向西侧、水平展开,形成一片“广场”,这种连续而变化展开的空间体验无疑又令人将之与洛迦诺城市核心处同样随着街道徐徐展开的Piazza Grande (大广场)[15]相比较。同时由于在使用上每个教室的独立管理,使这个学校真正意义上实现对城市的开放,并经常成为举行讲座、展览、音乐会等各种城市文化活动场所。

图17:阿伊撒莱基学校总平面图

图19:“厚墙”在室外成为供孩子游戏躲藏的凹龛空间以及可被穿越的通廊,并使室外/社会公共尺度间获得一种亲密性

图20:树与房子层层叠叠相互交错

图21:教室檐廊形成类似柱廊的贯穿空间

从外部城市走来,这个学校如同“消失”一般,只有简单的墙体如同基座一般衬托着上部的“树冠”。随着逐渐进入,渐渐感受到如同走入了某个提契诺山区中小镇。穿过 “街道” “广场”,当进入教室区域时又如同进入一片树林。从而在这个学校中,瓦契尼将城市与自然的体验交织在一起,使人工/自然以及个人/社会等多种尺度转化间的矛盾被柔软化解。

从阿尔贝托·卡门辛德的学校中将建筑作为对田园自然的开放式怀抱,到道夫·施奈布利将城市模式引入学校建筑内部以实现内部世界的开放,再到奥莱里欧·加尔菲蒂、马里奥·博塔、里维欧·瓦契尼的三组学校建筑中,不论是将建筑作为自然与城市间的积极联系,或是自然与城市间相互呈现某种具有思辨性的边界,还是一种将自然与城市相互渗透的细腻编织体,建筑不只成为对自然乡野的回归,也不只成为某种对城市的内化性隐喻,而更以一种拓展式的视野将建筑作为自然与城市间关系的揭示与建立,而这种关系的体现又由于建筑师各自的态度以及特定的场地的差异而形成各具特色的声音。将这五个作品并置在一起时,它们既相互平行,彼此呼应,又各抒己见,从而形成同一建筑文化语境下的无声对话,一种提契诺山谷中的回响。

除了在提契诺及瑞士建筑文化中的一定重要地位,这五座学校建筑也成为这些建筑师各自某一阶段的代表作品或日后一系列重要作品的某种原型。比如加尔菲蒂后来在著名的贝林佐纳浴场设计中将城市与自然的连接及之间的连续体验实现至极致;而博塔则在后来堪称经典的塔玛洛(Tamaro)山顶桥形教堂、森林中的阿鲁纱(Arosa)浴场等作品中将人工与自然间的相互呈现进行更诗意化的演绎。相对于他们后来的成熟作品,文中所讨论的这几个房子在材料与建构方面并未进行太多探讨,这多少与当时现代主义的影响及社会经济性考虑等时代性因素相关,但反过来这种朴实的外表使这些建筑具有一种“写实”的气质,从而以最为坦诚的方式传达它们对建筑与环、空间与体验等层面上的具体回应:对于它们,环境既指向周边的具体条件也拓展至整个地域,并以自然与城市等本质命题作为参考,在不同尺度间来回检验这个连续整体。所处场地不论是浪漫的风景如画,还是矛盾重重,甚至存在某些负面冲突,这些建筑总能实现一种精确表达。在空间与体验方面,它们都反映出个人经历这个建筑时所产生的对内部体验的关注,不使建筑停滞于图纸中平面、剖面的抽象逻辑与形式,也不满足于建筑成为单纯美学化的扁平图像,而更关注具有时间性及感知性的空间,使空间对应场所的复杂与日常生活的丰富,使建筑成为某种外部世界内化与内部世界外化间的结构物。这几点在笔者看来正是1970年代这批提契诺建筑对于当代的遗产,它们作为某种“山谷中的回响”在当今时代仍然值得反复回味。

注释

[1]提契诺学派指的在20世纪60至70年代间在瑞士南部提契诺地区的城镇发展中涌现的一大批建筑师。1975年他们建筑作品的群体展览《Tendenzen——Neuere Architektur in Tessin》使瑞士建筑在当时受到国际性关注。这些建筑师的名字包括Mario Botta、 Livio Vacchini、 Luigi Snozzi、Aurelio Galfetti、Mario Campi、Fabio Reinhart、Dolf Schnebli、Tita Carloni、Peppo Brivio等,在当时及日后都成为瑞士的重要建筑师。他们实际上并未发布任何成立某一团体的明确宣言,而是在展览中这些不同建筑作品的某种特殊一致性被人们将之称为一个学派。展览标题《Tendenzen》字面上反映出对1973年第15届米兰三年展中以罗西为主所提出的“Tendenza”宣言的呼应,而实际上此标题也具有一定争议性。如《Tendenzen》展主策展人之一Martin Steinmann在后来的文章“La Scuola ticinese all uscita da scuola”回顾时表示对标题“ Tendenzen“的字面倾向性并不认同,而更应单纯地将那次展览称为“提契诺新建筑”。他引用1975年展览时法语版文字中的隐喻“la sortie des classes” (连接教室的内院),即将这场展览的状态比作一群提契诺建筑师在一所学院的内院中对谈的场景,这或许也是“提契诺学派”这一称呼的由来之一。

[2]引 自Martin Steinmann.La Scuola ticinese all uscita da scuola.Il bagno di Bellinzona.Lugano:-Mendrisio Academy Press, 2012:35.

[3]引自 Martin Steinmann.Reality as history —Notes for a discussion of Realism in Ticino.Martin Steinmann, Thomas Boga.Tendenzen-Neuere Architekur im Tessin.Basel:Birkhauser, 2010:155.

[4]阿 尔贝 托·卡门辛德(Alberto Camenzind)(1914-2004),瑞士著名建筑师,瑞士苏黎世联邦理工学院(ETH)建筑学院教授。他与利诺·塔米(Rino Tami)等同为于20世纪上半叶开始比较早的一批活跃于瑞士现代建筑舞台(不论是实践层面还是学院教学层面)的重要提契诺建筑师,也是后一批提契诺建筑师的重要导师。贝林佐纳州立中学可以算他当时的主要成名之作之一。

[5]道夫 ·施奈布利(Dolf Schnebli)(1928-2009),瑞士著名建筑师,与马里奥·博塔相似,他的教育背景来自瑞士外部,并具有在求学期间与格罗皮乌斯、卡洛·斯卡帕、吉迪翁等重要人物接触的丰富经历,学成之后回到瑞士成为一名独立建筑师。他本人为德语区人,但其建筑实践主要活跃于提契诺,所以也被认为是提契诺学派中的关键人物。另外,他也是瑞士苏黎世联邦理工学院(ETH)建筑学院历史中的重要教授,在他的主要推动下,瑞士苏黎世联邦理工学院于1972年邀请阿尔多·罗西来建筑学院任教并对后来的当代瑞士建筑产生比较深远的影响。

[6]参 见Dolf Schnebli .Ginnasio di Locarno 1959.Archi : rivista svizzera di architettura, ingegneria e urbanistica.2010, 3:14-25.

[7]见Roberto Masiero.Architettura in Ticino.Milano: Skira, 1999:28.

[8]Roberto Masiero.Architettura in Ticino.Milano:Skira, 1999:26.

[9]马里奥·博塔提出的“建造场所”可以理解为对舒尔茨场所理论的发展,法比欧·莱恩哈特(Fabio Reinhart)的“类比建筑”可理解为对罗西的“类比城市”的某种转化。

[10]黎瓦萨维塔莱(Riva san vital)学校及幼儿园群体由奥莱里欧·加尔菲蒂(Aurelio Galfetti)、芙劳拉·露恰特(Flora Ruchat)、伊弗·特鲁彼(Ivo Trümpy)共同设计,并历经三个阶段从1962至1973年陆续建成。

[11]参见马里奥·博塔在展览《Tendenzen》中为该建筑所书写的文字,见Martin Steinmann,Thomas Boga.Tendenzen-Neuere Architekur im Tessin.Basel:Birkhauser, 2010.p160.

[12]博塔在另一洛迦诺学校设计竞赛中使用过相似结构。

[13]倒V形天窗明显受到柯布西耶晚年的威尼斯医院顶层天窗设计的影响,柯布在设计说明写道这些天窗是“可以望向天空的”,博塔在柯布工作室工作时也曾参与过该项目。

[14]参 见S.N..Primarschule "Ai Saleggi".Das Werk :Architektur und Kunst.1976,63:p461-473.

[15]Piazza Grande(大广场)作为洛迦诺城市举行或发生各种城市活动的代表性城市空间,其中最著名的是在一年一度的洛迦诺电影节期间成为夜间影展的露天影院。瓦契尼也曾为广场上的露天影院提出过设计方案。

图片来源

图1、图2:B.H..Gymnasium in Bellinzona : 1958.Das Werk : Architektur und Kunst.1959, 46:116.

图3:B.H..Gymnasium in Bellinzona : 1958.Das Werk :Architektur und Kunst.1959, 46:120.

图4:Tita Carloni, Remo Leuzinger, Dorotea Disch.50 anni di architettura in Ticino 1930-1980.Quaderno della Rivista Tecnica della Svizzera italiana.Lugano:Grassico Pubblicità, 1983.55.

图5:Anna Meseure, Martin Tschanz, Wifried Wang.Architektur im 20.Jahrhundert Schweiz.München:Prestel,1998.231.

图6、图7:笔者拍摄

图8:S.N..Schule in Riva San Vitale.Das Werk : Architektur und Kunst.1966,53:214.

图9:S.N..Schule in Riva San Vitale.Das Werk : Architektur und Kunst.1966,53:213.

图10:笔者拍摄

图11:S.N..Schule in Riva San Vitale.Das Werk : Architektur und Kunst.1966,53:215.

图12:Martin Steinmann, Thomas Boga.Tendenzen-Neuere Architekur im Tessin.Basel:Birkhauser, 2010:25.

图13:[意]阿尔多·罗西.城市建筑学[M].黄士钧 译.刘先觉 校.北京:中国建筑工业出版社,2006:22.

图14:Martin Steinmann, Thomas Boga.Tendenzen-Neuere Architekur im Tessin.Basel:Birkhauser, 2010:25.

图15:Centre Culturel Suisse Paris.A Matter of Art:Contemporary Architecture in Switzerland.Birkhäuser,2001:52.

图16:http://schoenstebauten.heimatschutz.ch/sites/default2/files/styles/schoen-img__desktop/public/ti_scuolamedia03_morbioinf.jpg?itok=KfRiGDKY

图17:S.N..Primarschule "Ai Saleggi".Das Werk : Architektur und Kunst.1976,63:469.

图18:陈栋拍摄

图19:S.N..Primarschule "Ai Saleggi".Das Werk : Architektur und Kunst.1976,63:p470

图20、图21:陈栋拍摄