关于提高《高分子物理》教学效果的几点改革意见

周 瑾,钱立武,钱金明,黄志良

(池州学院,安徽 池州 247100)

《高分子物理》课程作为高分子材料与工程专业的必修基础理论课,其重要性无以言表。它和高分子化学作为专业基础理论课程,对高分子专业的课程学习起至关重要的作用,学好这门课程可以为《高分子材料加工》《高分子材料改性》等后续专业课程的学习打下良好的基础。

但是,《高分子物理》是一门理论性非常强的课程,具有概念多、公式繁杂、知识点零碎、数学推导繁多的特点[1-2],因此需要物理、数学、有机化学、物理化学等多学科知识作为基础[3-4]。而且《高分子物理》是一门新兴的学科,是在人们长期的生产实践和科学实验的基础上逐渐发展起来的,即实践先于理论[5]。因此,在实际的教学过程中,如果授课教师只是一味地讲解、放映多媒体课件或者板书推导公式等方式进行教学,会导致课堂气氛沉闷,学生学习兴趣不高[1],甚至打瞌睡、玩手机等,教学效果可想而知。因此,针对这门“难教”又“难学”的课程,如何能够在规定的课时内,高质量地完成教学任务,充分调动学生的积极性,激发学生的学习兴趣,提高教学效果,是一项具有挑战性的课题。因此,针对《高分子物理》学科的特殊性,结合多年的教学经验,笔者对提高《高分子物理》教学效果提出以下几点探讨意见。

1 适当介绍高分子科学的发展简史

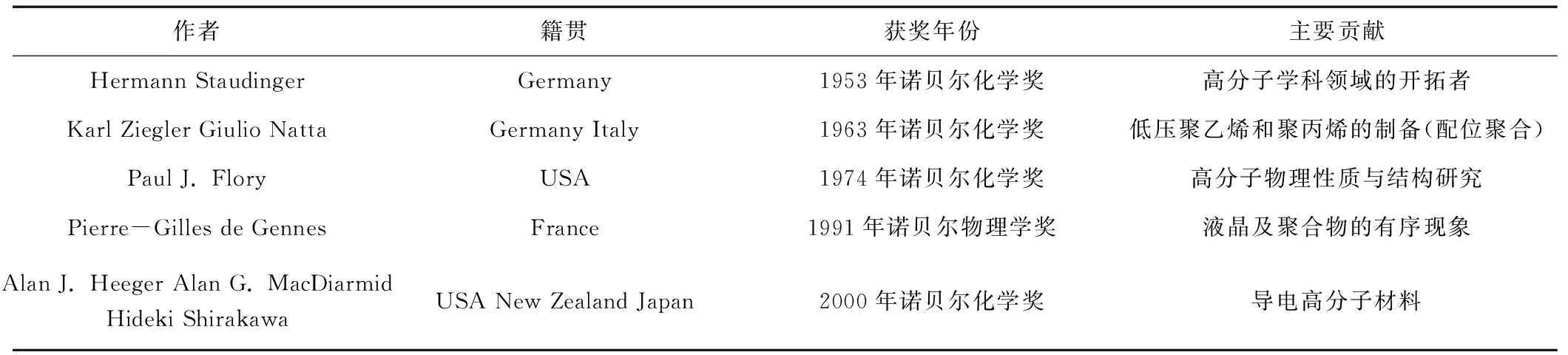

在课程的一开始,适当介绍高分子科学的发展简史及对高分子科学发展有重大贡献的高分子科学家的励志故事。例如,高分子科学的创始人Hermann Staudinger在提出高分子是由长链大分子构成的观点时,动摇了传统的胶体理论的基础,因此,他的观点遭到胶体论者的激烈反对,有的学者曾劝告说:“离开大分子这个概念吧!根本不可能有大分子那样的东西”,但是施陶丁格没有退却,他更认真地开展有关课题的深入研究,坚信自己的理论是正确的。经过不断的实验研究,许多实验结果逐渐证明施陶丁格的理论更符合事实,1932年,施陶丁格总结了自己的大分子理论,出版了划时代的巨著《高分子有机化合物》成为高分子科学诞生的标志。除了Hermann Staudinger之外有很多科学家为高分子科学的发展做出了重要的贡献,Karl Ziegler、Giulio Natta、Paul J. Flory等等,他们的主要贡献见表1。有了这些满满的“正能量”,相信一定能有效激发学生的学习动力。

表1 高分子科学家与诺贝尔奖Table 1 Polymer scientists and Nobel prizes

2 引入高分子科学的最新理论,激发同学探索高分子科学的激情

高分子科学作为一个年轻的学科,很多的理论体系仍不够完善,一些实验现象也不能很好地被解释,甚至原本认为正确的理论会被推翻。因此,高分子物理理论体系在不断更新,每年都会有一些新的理论研究成果发表。在讲解高分子物理中的相关理论的同时 ,适当介绍最新的理论研究成果,一方面能促进学生对理论知识的理解,另一方面能激发学生探索科学知识、勇攀科学高峰的激情。

3 充分发挥高分子物理实验的作用

根据本专业人才培养方案,高分子物理理论课程和实验课程是在同一学期开设,为了改善高分子物理的课堂教学模式,提高高分子物理课程的教学效果将高分子物理理论课程与高分子物理实验课程有机结合起来,即将理论讲解与实验操作进行有机地结合,一方面实验操作可以加深理论知识的理解和记忆,同时,理论知识又可以为实验的操作提供理论依据,并解释实验现象。

3.1 在理论课程中展示高物实验仪器的原理

在讲授理论课程的时候,将相关实验的仪器或测试原理以动画或短视频的形式进行展示,激发学生的学习兴趣。例如,在讲到平均分子量的定义及其测定方法时,可向学生展示凝胶渗透色谱仪(GPC)的结构及色谱柱的分离原理,促进学生理解高分子化合物分子量的不均一性,即同一样品中的分子链长短不一,之后再引入分离后的各个组分按照不同的数学统计方法进行求平均,即得聚合物的几种不同平均分子量的定义。这样有利于学生掌握高分子化合物具有分子量多分散性的特点,并加深对各种统计平均分子量的理解和记忆,又能使学生掌握凝胶渗透色谱仪测分子量的基本原理。

3.2 理论课程与实验课程同步进行

根据高分子物理理论课程的教学进度表合理、巧妙地安排高分子物理实验的各个项目,使学生在学习完理论课程之后及时进行实验操作,一方面加深对所学的概念、理论知识加深理解和记忆,另一方面结合实验操作掌握实验仪器的测试原理、仪器操作及注意事项。例如,在讲到聚合物的结晶形态时,对于最常见的结晶形态--球晶的结晶过程过于抽象化,学生不容易理解,可将偏光显微镜观察聚乙烯的球晶形态的实验项目安排在理论教学之后,学生通过偏光显微镜直接观察球晶的生长过程,印象深刻。

3.3 将一些“微型小实验”引入课堂

高分子物理课程里有很多的概念和理论,学生理解起来有一定的难度,单纯通过多媒体的模拟演示不能有效激发学生的学习兴趣,对于一些简单、易于操作、没有危险性的实物和小实验,可以引入课堂,起到活跃课堂气氛,激发学生积极性的效果,还可以请学生参与,自己动手,主动学习。例如,在讲到高分子链的内旋转构象时,分子链在空间的旋转非常抽象,可借用有机化学中的烷烃的球棍模型,组合成一定长度的碳链,从小分子的构象引入,理解高分子的内旋转构象,还可请同学自己对长链的球棍模型进行旋转,观察不同构象时分子链的形态。又如,在讲到高分子溶液的“似晶格理论”时,计算混合过程的熵变时需要先计算混合前后体系的微观状态数,该理论将溶液体系中溶剂分子及聚合物链段的排列看做是在晶格中的排列,一个溶剂分子占据一个格子,一个高分子占据x个相连的格子,进而通过统计学的理论计算体系的微观状态数。因此,在教学中可以用棋盘模拟晶格模型,黑子和白子分别表示聚合物链段和溶剂分子,进行排列,也可以让学生自己动手“排一排”,理解体系微观状态数的计算公式。再如,在讲到聚合物流体的流动特性时,为了让学生更好地理解聚合物的高黏度和随着剪切速率提高黏度降低的特性,可将聚合物溶液和水带到教室,让同学们自己“搅一搅”,对比之中感受聚合物的“粘性”,并不断提高搅拌速度,感受聚合物流体“剪切变稀”的假塑性流体的特性。

4 结语

在高分子物理的教学过程中,教师充分发挥指导者的作用,从学科背景、学科前沿及实验教学三个方面切入,充分调动学生的积极性,发挥学生的课堂主体者的作用,让学生主动学习,相信一定能改善高分子物理的教学效果。