不同植被类型土壤氮素对侵蚀环境的响应

居 萍, 李良俊, 李 丽

(1.扬州市职业大学 园林园艺学院, 江苏 扬州 225002; 2.扬州大学 园艺与植物保护学院, 江苏 扬州 225009)

在陆地生态系统中,土壤侵蚀是影响生物地球化学中氮素循环的重要方面[1]。土壤侵蚀的加速导致地表大量的沉积物和相关土壤氮素的重新分布。因此,土壤侵蚀不仅造成陆地表面氮元素的重分布和损失,也会导致土壤质量退化、水体富营养化和影响农业生产。根据全球估计,土壤侵蚀造成土壤生态系统中土壤全氮23~42 Tg(1 Tg=1 012 g)重新分布[2]。然而,由土壤侵蚀引起的不同植被类型土壤氮素的重新分布仍然存在激烈的争论。

张兴昌等[3]研究了侵蚀环境下土壤氮素的流失对土壤和环境产生的影响进行了剖析,得出侵蚀环境下氮素的流失对作物生产存在长期和短期效应。Kolberg等[4]研究得出,土壤中不同形态的氮素与作物生长密切相关,矿化氮在土壤中的含量决定了植物对土壤中氮素的可利用性,进而影响植物对土壤氮素的利用率。黄土高原区土壤氮素随侵蚀环境的不同差异较大,而植被恢复可以改善侵蚀环境中对氮素的留存[5-7]。党亚爱等[8]研究表明土壤有机氮在土壤—植物氮素营养及环境效应中占非常重要的地位。土壤有效氮的主要形态是硝态氮和铵态氮,硝态氮在土壤剖面的积累随植被的恢复呈下降趋势,而铵态氮的积累则不受植被恢复的影响,其被植物吸收利用量约占阳、阴离子吸收利用总量的70%左右[9-10]。坡面不同的位置导致侵蚀类型的较大差异,在梁峁顶的位置,侵蚀环境为面蚀;在梁峁坡的位置,侵蚀环境为面蚀和细沟侵蚀;在沟坡的位置,侵蚀环境则为细沟和浅沟侵蚀。在综合考虑整个坡面上,侵蚀环境更能有效地突出侵蚀对氮素的影响。

黄土高原由于土壤侵蚀、植被退化和水土流失严重,使该区成为我国土壤氮素储量最低的地区之一[11-12]。但关于黄土高原典型侵蚀环境下不同植被类型土壤氮素对土壤和环境的响应研究相对罕见。因此,本文以黄土高原神木县六道沟流域为研究对象,探究侵蚀环境下不同植被类型土壤氮素间的相互关系,皆在为指导黄土高原地区农业生产、植被恢复与重建提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区位于陕西省神木县六道沟流域,是黄土高原典型的水蚀风蚀交错带(38°46′—48°51′N,110°21′—110°23′E)。该流域在地理上既属于黄土高原向毛乌素沙漠过渡、森林草原向典型干旱草原过渡地带,又属于流水作用的黄土丘陵区向干燥剥蚀作用的鄂尔多斯高原过渡的水蚀风蚀交错带,是典型的水蚀风蚀交错带生态环境脆弱区。其地形特点为典型的盖沙黄土丘陵区,属中温带半干旱气候,冬春季干旱少雨,多风沙,夏秋多雨,且多暴雨及冰雹,流域面积为6.89 km2,流域海拔为1 094.0~1 273.9 m,年均降水量437.4 mm,且6—9月的降水量占全年的80.93%,主要的土壤类型为绵沙土。该流域内主要植被类型以油松(Pinustabulaeformis)为主的林地、苜蓿(Medicagosativa)为主的草地、柠条(CaraganaKorshinskii)为主的灌木地。

1.2 典型样地选取

样品采集于2017年6月,在流域内分别选择以林地、草地和灌木地为主的3个坡面。在每个坡面中,按照不同的侵蚀区间进行样品的采集。在梁峁顶的位置,主要侵蚀类型为面蚀;梁峁坡的位置,主要侵蚀类型为面蚀、细沟侵蚀;沟坡位置,主要侵蚀类型为细沟、浅沟侵蚀。在每个侵蚀区间用土钻按照9点“S”形取样,并在每个侵蚀区间设置3个重复,重复样品之间的间距均控制在20 m以上,每个点取6~8钻土壤进行混合,每个采样点的距离均大于10 m,作为该侵蚀区的代表性样品,采样深度包括0—10 cm,10—20 cm和20—30 cm共3个土层,共采集样品243个,带回实验室进行室内分析。

1.3 分析测试方法

土壤有机碳测定采用德国耶拿公司生产的multi N/C-3100有机碳分析仪测定[13],取研磨过100目筛的土样1.000 g,用1 mol/L的盐酸溶液浸泡24 h,以去除土壤中的无机碳,用TOC分析仪测定土壤中的有机碳含量;有机氮借鉴Stewart等[14]提出的有机碳物理—化学联合分组方法进行测定。

土壤容重采用环刀法测定;土壤pH测定采用电位法进行测定;土壤全氮采用凯式蒸馏法进行测定;矿化氮采用好气培养法进行测定;铵态氮采用靛酚蓝比色法进行测定;硝态氮采用紫外分光光度法进行测定,以上几种测定方法均参照《土壤分析技术规范》进行测定[15]。

1.4 数据处理

数据处理采用SPSS 18.0进行,Origin 8.0绘制文中图形。

2 结果与分析

2.1 侵蚀环境下不同植被类型土壤全氮含量

由图1A可以看出,不同植被类型0—10 cm土层在梁峁顶的位置土壤全氮含量差异不显著(p>0.05),林地梁峁坡(0.92 g/kg)和沟坡(2.64 g/kg)土壤全氮含量最高(p<0.05),是草地的1.98,1.49倍,灌木地的4.34,6.04倍;草地和灌木地在梁峁坡和沟坡的位置土壤全氮含量较为一致,均表现出明显的差异性(p<0.05);林地在沟坡的位置土壤全氮含量达到最大值(p<0.05),灌木地则在沟坡位置土壤全氮含量最低(p<0.05),草地在3个位置土壤全氮含量均差异不显著(p>0.05)。在10—20 cm土层土壤(图1B),在梁峁顶位置,草地全氮含量最低(p<0.05);林地全氮含量在梁峁坡和坡沟位置,全氮含量均显著高于草地和灌木地(p<0.05)。林地坡沟位置,土壤全氮含量显著高于梁峁坡和梁峁顶,草地梁峁坡和沟坡之间土壤全氮差异较大,灌木地全氮含量在梁峁坡位置达到最大值,在坡沟位置含量最低。在20—30 cm土层土壤(图1C),在梁峁坡和梁峁顶位置,草地全氮含量均最低(p<0.05),在坡沟位置,林地全氮含量最高(p<0.05);林地和灌木地分别在沟坡和梁峁坡位置全氮含量均显著高于其他位置(p<0.05)。草地3个位置全氮含量差异不显著(p>0.05)。

整体来看,3种植被类型土壤全氮含量对不同的侵蚀环境响应不同且随着深度的增加,全氮含量均呈现出逐渐降低的趋势。0—10 cm土层全氮含量最大值是最小值的6.04倍,10—20 cm最大值是最小值的4.40倍,20—30 cm最大值是最小值的3.17倍,即上层土壤对侵蚀环境的响应更强。就植被类型来看,林地土壤的全氮含量最大,显著高于草地和灌木地,草地和灌木地之间的全氮含量差异不大。

注:大写字母表示同一侵蚀环境不同植被类型之间的差异;小写字母表示同一植被类型不同侵蚀环境之间的差异,下同。

图1侵蚀环境下不同植被类型土壤全氮含量

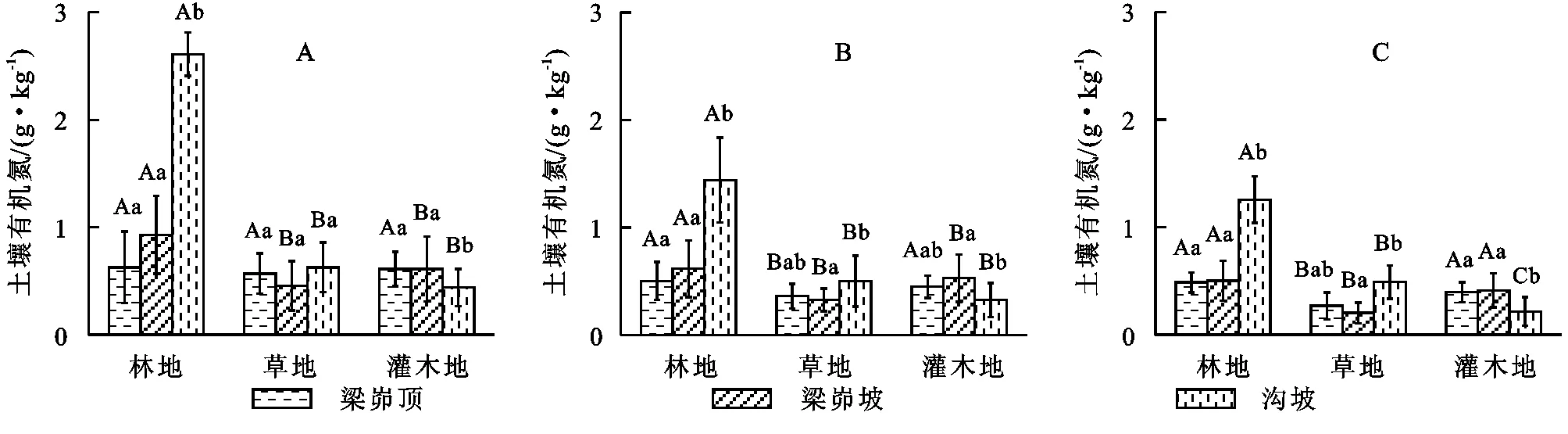

2.2 侵蚀环境下不同植被类型土壤有机氮含量

土壤有机氮和土壤全氮变化趋势几乎完全一致(图2)。林地沟坡土壤有机氮含量最高(p<0.05),梁峁顶和梁峁坡差异不大(p>0.05)。草地0—10 cm土层(图2A),梁峁顶有机氮含量最高,灌木地沟坡有机氮含量最低。在10—20 cm和20—30 cm土层(图2B、图2C),3种植被类型有机氮含量变化趋势一致。3种植被类型有机氮含量分别介于0.48~2.61 g/kg,0.20~0.56 g/kg,0.21~0.61 g/kg之间,林地显著高于草地和灌木地有机氮含量。有机氮占全氮的比例92%~99%。

图2 侵蚀环境下不同植被类型土壤有机氮含量

2.3 侵蚀环境下不同植被类型土壤矿化氮含量

如图3所示,林地矿化氮在11.12~65.34 mg/kg之间变化,沟坡矿化氮含量最高,梁峁坡居中,梁峁顶最低。0—10 cm土层矿化氮最大值比最小值高出了3.05倍,10—20 cm土层高出了3.03倍,20—30 cm土层高出了3.16倍。草地和灌木地0—10 cm土层矿化氮在3种侵蚀环境下差异均不显著,矿化氮最大值分别比最小值高出了1.25倍和1.16倍,10—20 cm和20—30 cm土层均有所变化。10—20 cm土层中,草地和灌木地矿化氮最大值比最小值高出了1.21倍和2.68倍;20—30 cm土层中,草地和灌木地矿化氮最大值比最小值高出了1.54倍和3.07倍。整体来看,可以得出土壤矿化氮在不同植被区随侵蚀环境的变化不一致。

图3 侵蚀环境下不同植被类型土壤矿化氮含量

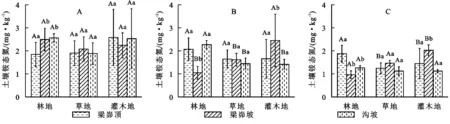

2.4 侵蚀环境下不同植被类型土壤硝态氮含量

林地、草地和灌木地硝态氮含量在0—30 cm土层变化规律一致(图4)。林地沟坡硝态氮含量最高,梁峁顶和梁峁坡硝态氮含量差异不显著(p>0.05)。草地在0—10 cm土层中,3个位置的硝态氮含量差异不大,在10—30 cm土层下,梁峁坡硝态氮含量最低(p<0.05)。灌木地0—30 cm土层深度下,梁峁坡硝态氮含量显著高于沟坡,梁峁顶与梁峁坡和沟坡硝态氮含量差异不显著(p>0.05)。不同植被类型间进行比较,林地的沟坡硝态氮含量均高于草地和灌木地。

图4 侵蚀环境下不同植被类型土壤硝态氮含量

2.5 侵蚀环境下不同植被类型土壤铵态氮含量

土壤铵态氮同其他形态氮素相比,含量最低且随着侵蚀的变化较小(图5)。0—10 cm土层中,林地梁峁顶铵态氮含量最低,仅为1.85 mg/kg,显著低于梁峁坡和坡沟铵态氮含量,草地和灌木地随着侵蚀区的变化铵态氮含量较为一致。在10—20 cm土层中,林地的梁峁坡铵态氮含量最低,为1.05 mg/kg且显著低于梁峁顶和沟坡,灌木地在梁峁坡铵态氮含量达到最大值,为2.45 mg/kg且显著高于梁峁顶和沟坡。在20—30 cm土层中,林地梁峁顶铵态氮含量最高,灌木地则以梁峁坡铵态氮含量最高,草地3个侵蚀区间铵态氮含量差异不显著(p>0.05)。3种植被类型间进行比较,整体的差异不大,林地在0—10 cm土层梁峁坡含量最高,灌木地在10—30 cm土层梁峁坡铵态氮含量最高。

图5 侵蚀环境下不同植被类型土壤铵态氮含量

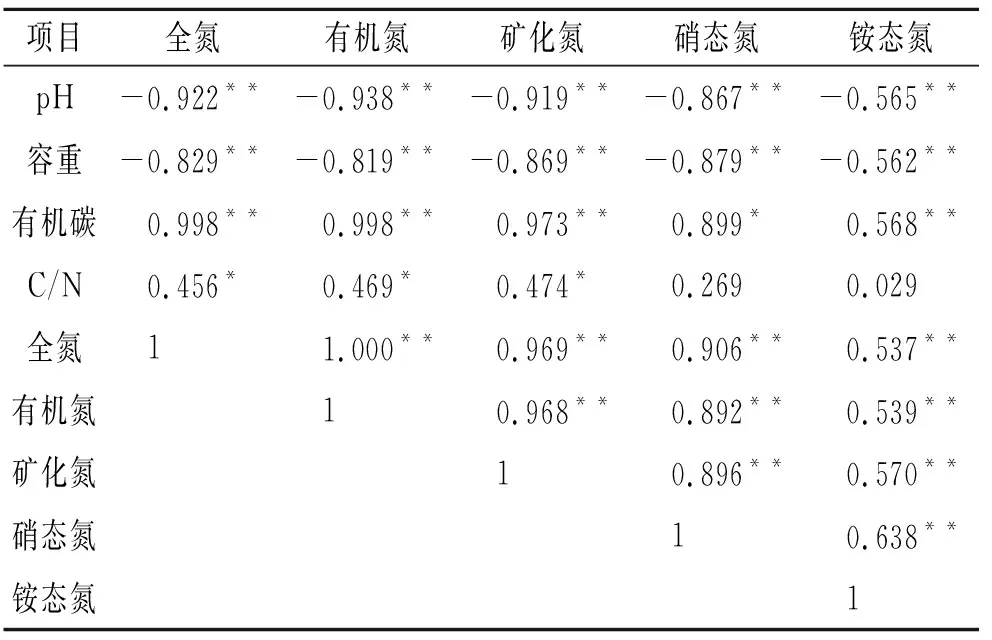

2.6 侵蚀环境下土壤氮素的相关性分析

土壤理化性质与各形态氮素以及氮素之间的相关关系分析结果如表1所示。由表1可以看出,土壤容重以及pH与全氮、有机氮、矿化氮、铵态氮和硝态氮呈现极显著负相关关系,有机碳和C/N与全氮、有机氮、矿化氮、铵态氮和硝态氮呈现极显著正相关或者显著正相关关系,其中硝态氮和铵态氮与其相关系数较小。土壤全氮、有机氮、矿化氮、铵态氮和硝态氮之间均极显著正相关,其中,全氮、有机氮、矿化氮、硝态氮之间相关性更大,决定系数R2均介于0.80~1.00之间。

表1 土壤氮素及理化性质相关性分析

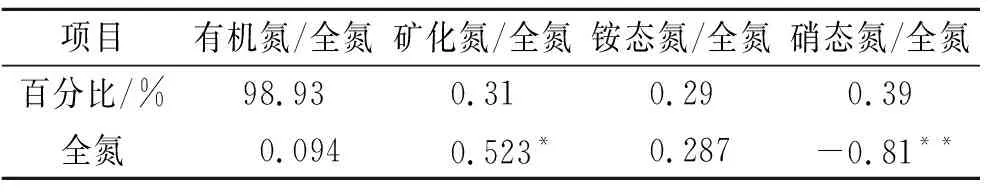

由于土壤全氮包含矿化氮、硝态氮、铵态氮和微生物量氮,在此基础上研究各形态的氮素与全氮之间的相关关系,各形态氮素存在自相关关系从而导致相关系数增大。因此研究用各种氮素占全氮的百分比之间的相关关系将更准确地反映各项氮素指标与全氮的关系(表2)。土壤中有机氮和硝态氮占全氮的比例不随全氮含量的变化而变化,矿化氮占全氮的比例随全氮含量的升高而升高,铵态氮占氮的比例随全氮的升高而降低。

表2 氮素占全氮比例与全氮相关关系

3 讨 论

林地、草地和灌木地土壤氮素对不同侵蚀环境的响应不同。林地土壤全氮以及各形态的氮素变化规律较为一致,沟坡氮素含量均高于梁峁顶和梁峁坡,且随深度的增加,各形态氮素含量均逐渐降低。草地各形态氮素随侵蚀环境的变化含量变化不大。灌木地各形态氮素整体来看,0—10 cm土层的变化小于10—30 cm土层的变化,各形态氮素随侵蚀环境的变化其含量差异较小。黄土高原地区生态环境的逐步恢复,植被演替的过程加快,植被的枯枝落叶以及根系在土壤中逐渐积累、矿化和分解,将自身的大部分营养元素逐渐归还到土壤中,导致土壤中的氮素也随之增加[16-20]。本研究中林地沟坡土壤氮素均高于梁峁顶和梁峁坡氮素含量,不同侵蚀区的差异导致水热条件等环境因素的不同,进而影响植被覆盖度的差异。不同植被类型不仅可以通过微生物对枯落物和根系的分解来增加氮素对土壤的返还能力,从而增加土壤中氮素的积累,还能通过降低径流形成的时间,截断径流的流线降低土壤侵蚀从而降低氮素流失[21-23]。

对比3种植被类型氮素发现,林地全氮、有机氮、硝态氮显著高于草地和灌木地,而草地和灌木地差异不显著(p>0.05)。林地土壤矿化氮含量最高,草地居中,灌木地含量最小。林地、草地和灌木地铵态氮含量差异不显著(p>0.05)。根据全国第二次土壤普查的结果可以得出,非耕地土壤的全氮含量平均为1.31 g/kg,对比发现,草地和灌木地全氮含量较为缺乏。3种植被类型在不同的侵蚀环境中铵态氮含量较为一致,可能是因为铵态氮性质较为稳定,不易受侵蚀环境的影响而发生改变[24]。不同氮素对不同植被的敏感性不同,其中硝态氮最为敏感,这与邢肖毅等[25]研究成果相一致。土壤容重和pH与氮素呈现极显著负相关关系,有机碳和C/N与氮素呈现极显著正相关关系,这与李占斌等[26]研究结果相一致。

土壤有机碳作为土壤氮素的基质,与各形态氮素呈现极显著正相关关系,其含量的高低会导致土壤氮素的高低[27]。土壤容重对氮素的转化也存在一定影响,其大小显著影响着土壤微生物的活动,从而影响土壤中氮素的转化[28]。研究区采集土壤样品均为碱性土壤,土壤pH导致微生物活动剧烈,从而影响氮素的积累。土壤中有机氮和硝态氮占全氮的比例不随全氮含量的变化而变化,矿化氮占全氮的比例随全氮含量的升高而升高,铵态氮占全氮的比例随全氮的升高而降低。矿化氮是全氮中易于转化为矿质氮的有机氮,在氨化作用和硝化作用下,土壤氮素的形态和比例、氮的淋失和反硝化作用等相应变化[29]。随着土壤全氮含量的增加,土壤中易矿化的氮素增加,从而导致矿化氮含量迅速增加。铵态氮占全氮的比例随全氮的升高而降低,可能是因为硝态氮被大量消耗,一定程度上削弱了由矿化氮的增加而引起的矿质氮的增加。

4 结 论

(1) 不同的植被类型均促进了土壤氮素的累积,而不同植被类型土壤氮素随侵蚀环境的变化规律不尽相同。

(2) 土壤容重以及pH与全氮、有机氮、矿化氮、铵态氮和硝态氮呈现极显著负相关关系,有机碳和C/N与全氮、有机氮、矿化氮、铵态氮和硝态氮呈现极显著正相关或者显著正相关关系。

(3) 土壤中有机氮和硝态氮占全氮的比例不随全氮含量的变化而变化,矿化氮占全氮的比例随全氮含量的升高而升高,铵态氮占氮的比例随全氮的升高而降低。