理气止痛中药贴敷脐治疗小儿功能性再发性腹痛疗效观察

袁增辉

(江苏省苏州市中医医院儿科,江苏 苏州 215009)

小儿再发性腹痛(recurrent abdominal pain,RAP)是小儿临床常见症状,多见于3岁及以上小儿,病程超过3个月,发作次数超过3次,表现为反复发作性的腹痛,包括器质性再发性腹痛和功能性再发性腹痛,临床上功能性再发性腹痛约占90%[1]。功能性RAP临床特点主要为疼痛部位在脐周,疼痛发作时间不定,或为突然发病,持续时间不等,几分钟甚至几小时;疼痛性质多为隐痛或钝痛,也可见绞痛;疼痛轻重不一,轻者仅自诉腹部不适,严重者可伴有哭闹不止,疼痛发作间歇期表现正常。本研究自制理气止痛中药贴敷脐治疗功能性RAP临床效果显著,报道如下。

1 临床资料

40例均为2017年1月到2017至06月苏州市中医医院儿科门诊收治RAP患者,男18例,女22例;年龄5~16岁,平均(8.0±2.5)岁;病程3.0~18个月,平均(9.5±3.0)个月,均符合小儿功能性再发性腹痛的诊断标准。

诊断标准:①腹痛病程超过3个月,疼痛次数超过3次;②疼痛为非特异性间断发作隐痛或钝痛,很少表现为绞痛;③疼痛部位多位于脐周、上腹部或无固定范围,腹部检查可有脐周压痛或无异常发现;④可伴恶心、呕吐、腹胀等症状。

所有患儿符合上面诊断标准,均行腹部B超、三大常规、肝功能检查均无异常,基本排除腹腔器质性病变[2]。

2 治疗方法

用白芍、生甘草、川芎、延胡索,按2:1:1:2比例组方,偏寒者加乌药,气滞者加煨木香,食积者加鸡内金、陈皮,血瘀者加山楂,大便秘结者加枳壳、槟榔。烘干,粉碎,研细末,用白醋或凡士林适量调成膏状,当日制备。敷于脐部神阙穴。每周3次,连续4周,随访3个月。

3 疗效标准

临床治愈:腹痛及伴随症状消失,随访3个月未再发腹痛。有效:腹痛及伴随症状消失,随访3个月腹痛发作次数少于3次。无效:腹痛及伴随症状没有改善或有加重。

用SPSS19.0统计学软件处理,计数资料用χ2检验,计量资料用t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

4 治疗结果

临床治愈26例,有效12例,无效2例,总有效率95%。

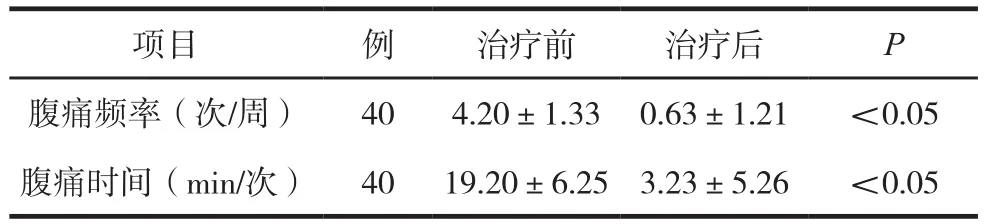

治疗前后腹痛次数及持续时间比较见表1。

表1 治疗前后腹痛次数及时间比较 (±s )

表1 治疗前后腹痛次数及时间比较 (±s )

项目 例 治疗前 治疗后 P腹痛频率(次/周) 40 4.20±1.33 0.63±1.21 <0.05腹痛时间(min/次) 40 19.20±6.25 3.23±5.26 <0.05

5 讨 论

小儿功能性再发性腹痛属中医“腹痛”范畴,中医认为小儿腹痛的病机主要为气滞、寒凝、食积,瘀阻。小儿脏腑娇嫩、形气未充,“肺、脾、肾”三脏虚而“心、肝”有余,肺气虚则肌肤腠理不密,卫外功能不强,寒邪易于侵袭,直中肠腑,寒凝气滞,血行不畅,脉络瘀阻不通则痛;小儿脾虚,运化功能不强,过食生冷易损伤脾阳,中阳亏虚,温煦失职,阴寒内盛,血涩脉阻则致腹痛;小儿不知饥饱,饮食不节,易伤脾损胃,水谷不化,精微不生,聚而为滞,壅塞肠腑,气机受阻不通则痛;肝为刚脏体阴而用阳,小儿肝常有余,情志变化刺激易致肝脏疏泄功能失职,气机不畅,横逆犯脾则有腹痛。

中医治疗以理气散寒、消食化积、活血化瘀及通腑导滞为原则。肚脐为神阙穴所在,且神阙穴位于任脉之上,具有内联十二经脉与五脏六腑的功用,为冲任经气汇聚之处,脐下脂肪薄弱,动静脉及毛细血管汇集,药物敷脐既能使药物分子易透过脐部皮肤进入血液,参与血液循环,到达病处,又可通过局部穴位的刺激,疏通经络,调理气血,调整胃肠功能,达到祛邪愈病之效[3]。

本研究选取白芍、生甘草、延胡索及川芎为基本药物组方,白芍养血敛阴、柔肝止痛,甘草缓急和中,与白芍同用酸甘化阴,缓急止痛;延胡索辛散温通,具有活血、行气及止痛的功效,可行血中气滞及气中血滞,止痛效果较好,治一身上下诸痛;川芎辛温香燥,为血中气药,既能行气散寒又可活血化瘀,解郁止痛效果较好;乌药具有行气散寒止痛的功效,与延胡索协同作用治疗寒凝腹痛效果较好;煨木香具有行气止痛的功效,用于气机阻滞脘腹胀痛效果明显;鸡内金及陈皮协同使用可以起到理气导滞、消食化积的作用,用于食积气滞腹痛;血瘀腹痛者加山楂可以加强活血化瘀、消积止痛的功效;大便秘结,肠腑气滞不通所致腹痛,加用槟榔、枳壳有行气通腑,散结止痛的功效。

综上所述,理气止痛中药贴敷脐治疗小儿功能性再发性腹痛效果显著。