黄牧甫与王秉恩交往考略

文/戴丛洁

在中国篆刻史上,黄牧甫可以称得上是一位开宗立派的人物。黄士陵,生于清道光二十九年(1849),卒于清宣统元年(1909)。1安徽黟县人。字牧甫(一作穆甫、穆父),号倦叟,别号黟山人、黟山病叟、劵叟、劵游窠主,先后又有蜗篆居、延清芬室等斋号。以字行。黄牧甫早岁学印,以浙、皖二派为宗,后传承并发扬赵之谦“印外求印”的 印学思想,从历代金石文字中取法。在篆刻创作上,黄牧甫追求还原三代吉金文字最初面目的艺术主张,和光洁的篆刻线条,以及平中见奇的文字结体,为当时和后世所推崇。黄氏印风影响巨大,黄牧甫及其弟子们所形成的篆刻流派被篆刻界称之为“黟山派”。他的印学创作思想不仅对后世篆刻发展产生了重大影响,更是带动了岭南一地之金石学风。麦干修先生言:“吾粤橅印前辈悉法丁、黄,自黄牧甫南来,风气为之一变。李尹桑、邓尔雅诸先生继起,浙派始终不为时尚。”2因其久居岭南,故黄牧甫一路印风(“黟山派”)也被后世称之为“粤派”或“岭南派”。3

光绪七年(1881),黄牧甫自南昌迁居广州。4在广州期间,他通过鬻艺结识了一批文人名士。光绪十一年(1885),经时任广州将军的满洲贵族长善及其子志锐的大力举荐与资助,5黄牧甫自广州到北京国子监求学,直至光绪十三年(1887)结束学业。这三年的学习,“对黄士陵是一个重大的契机,不但大大开拓了他的视野,他还由此得到了王懿荣、吴大澂等当世大儒的指授。这期间他开始打破旧的手法,大胆地尝试将金石、古币、秦诏、汉碑等文字应用到他的篆刻中来,印艺有了一个大的飞跃。”6

光绪十三年(1887),两广总督张之洞、广东巡抚吴大澂在广州设立广雅书院。此年黄牧甫自北京国子监学成归来,进入吴大澂幕府,并于光绪十四年(1888)协助吴大澂编拓《十六金符斋印存》及扩编《说文古籀补》等工作。自此,黄牧甫开始了他此次长达十三年的旅居广州生活,直至光绪二十五年(1899)秋,离粤回到安徽。这两次共计十六年的旅粤生活中,黄牧甫不仅广交名士,创作了大量的作品,同时还影响和带动了岭南金石文字学的发展。冼玉清先生《广东印谱考》中记:“黄牧甫于清光绪间两次来粤,前后在粤十六年,出笔润卖印,精心合意之作固不少,而随意应酬之作亦多,惟与巨室友好大批之作则多属精品。”7这期间,黄牧甫为欧阳务耘、俞旦、黄绍宪、李尹桑、王秉恩等人刻印较多,其中又以为王秉恩刻印最多,创作时间跨度最长(据笔者目前所见资料不完全统计,黄牧甫为王秉恩及其族人所刻印作有七十四方之多,此批印作始于光绪十四年(1888),止于光绪二十九年(1903),时间跨度长达十六年之久)。可以说王秉恩是黄牧甫印作最主要受印人之一,而在历来印学界对黄牧甫的研究中,却鲜有谈及二人之间的关系。

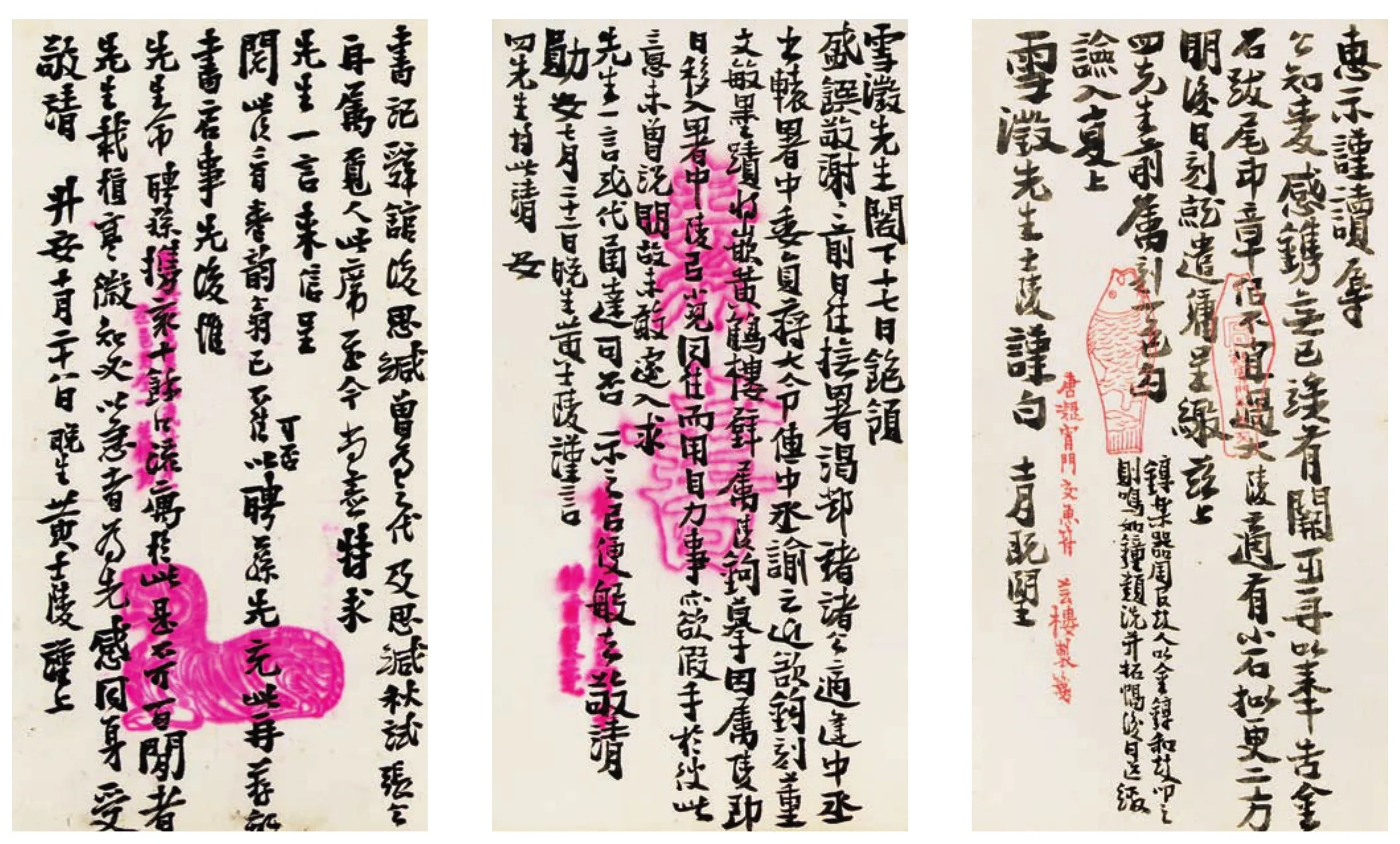

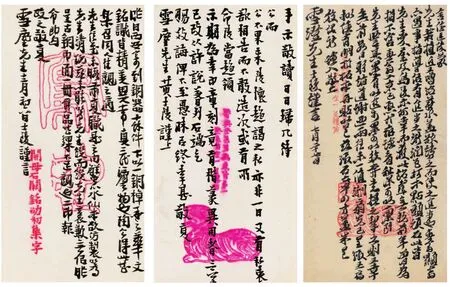

笔者藏《颉颃楼藏印(黄牧甫卷)》原拓印谱一套。是谱一函二册,纵29.5厘米,横17.5厘米,无序跋,为民国原石精拓本。共刊印作六十三方,皆为黄牧甫给王秉恩及其族人所刻。又于友人处见其所藏黄牧甫致王秉恩信札十二通,计十四开,另于他处见黄牧甫致王秉恩信札一通一页。此批信札每页纵25厘米,横12.5厘米,多以“芸楼”所制“交鱼符笺”或“虎符笺”书就。本文通过《颉颃楼藏印(黄牧甫卷)》印谱及黄牧甫致王秉恩信札中所透露出的大量的资讯,推断二人之间的交往,以及王秉恩对黄牧甫人生轨迹的影响。

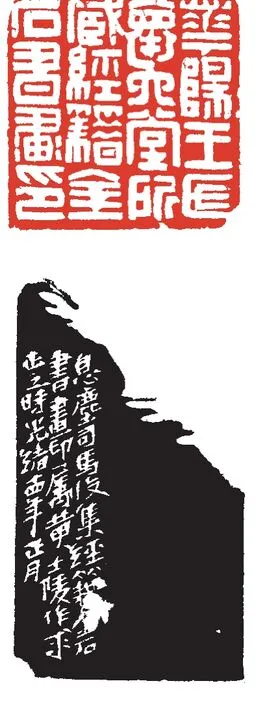

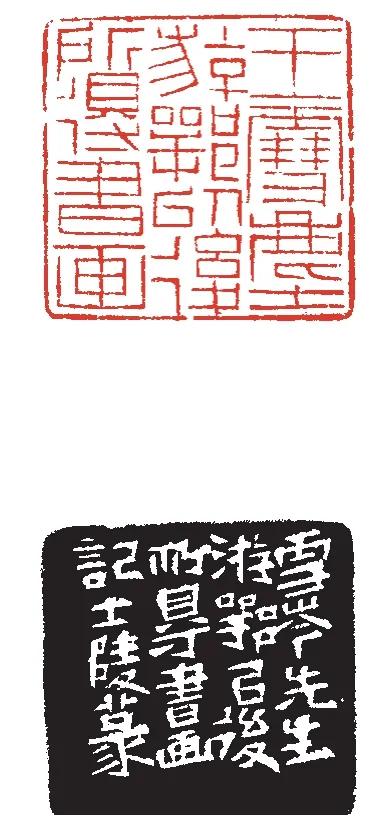

三好堂藏书

华阳王氏怀六堂所藏经籍金石书画印

王息尘读碑记

东西南北之人

王秉恩其人及与黄牧甫交往时间上限

王秉恩(1841—约1928),清末民初藏书家、书法家、金石收藏家。字息存,一作雪岑、雪澂、雪丞、雪城、息尘等。华阳(今四川双流)人。同治十二年(1873)举人,官广东提法使、广东按察使等。张之洞对其深为器重,委派其任广雅书局提调。所刻《广雅丛书》,数量之多,实用价值之大,不亚于浙江官书局,于历史研究参考价值颇高。入民国后,寓居上海,和叶昌炽相往还。精于校勘,并精通目录学。藏书楼名“强学宧” “养云馆”,晚年多以古书、字画、金石换米度日。着《养云馆诗存》,与罗文彬合撰《平黔纪略》《读书随笔》《公牍稿》等。8

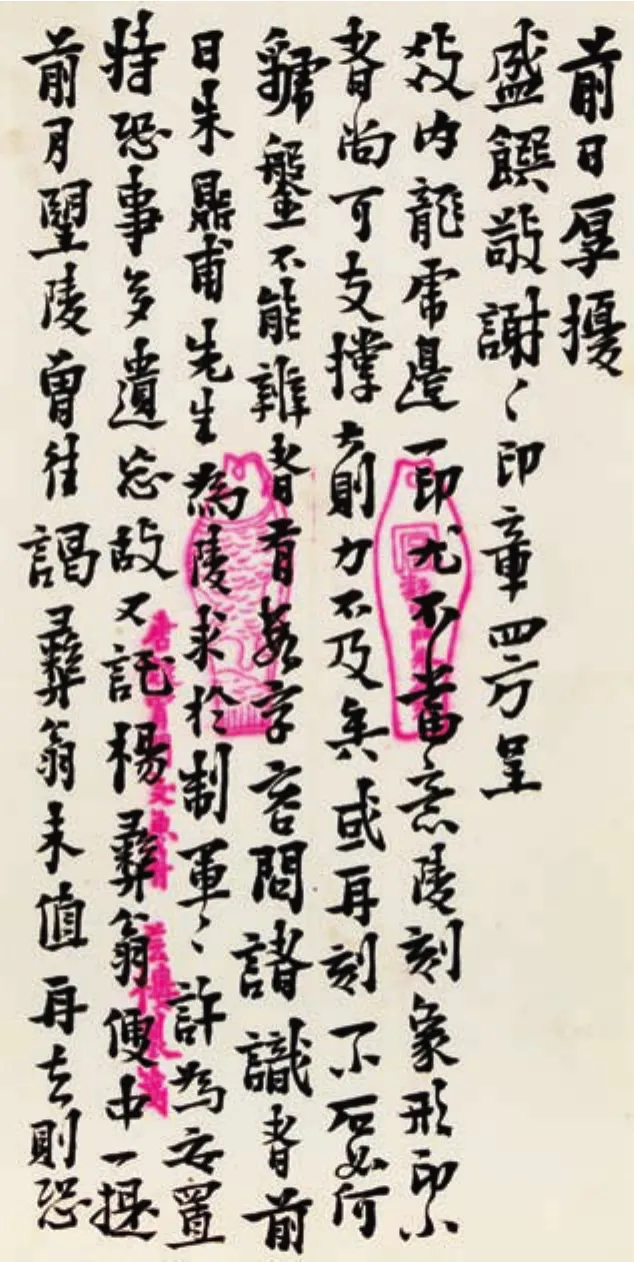

黄牧甫致王秉恩信札 局部

黄牧甫致王秉恩信札 局部

光绪十三年(1887),两广总督张之洞、广东巡抚吴大澂于广州设立广雅书局后,由张之洞委派王秉恩任广雅书局提调。此年正值黄牧甫从国子监归来,入吴大澂幕府,此时黄牧甫与王秉恩二人同客广州。检《颉颃楼藏印(黄牧甫卷)》,见黄牧甫为王秉恩所刻“华阳王氏怀六堂所藏经籍金石书画印”白文多字印,边款为:“息尘司马收集经籍金石书画印,属黄士陵作,求正之。时光绪十四年正月”及“王息尘读碑记”并列格式朱文印,边款为:“戊子正月,牧甫”二印。这两方印作,可证两人交往的时间上限不晚于光绪十四年(1888)正月,此时正值广雅书局设立次年。

光绪十五年(1889)张之洞调任湖广总督,此时王秉恩再度入张之洞幕府,亦随张之洞离开广东。其后王氏虽任职于各地,但与黄牧甫之间的艺事往来并没有因此中断。此后十数年间,二人多有书信往来,王秉恩亦常有回广州之迹。9光绪二十二年(1896)春三月,黄牧甫为王秉恩刻“东西南北之人”白文印,边款曰:“雪岑先生家成都,仕黔中,改官粤东,调踪江南防务,展觐北上,旋粤,席未暖,行斾复西指武昌。王事贤劳,不遑启处。属刻此印,以记宦踪。丙申春三月,黟黄士陵。”可证王秉恩在光绪二十二年(1896)前辗转多地为官。

由黄牧甫致王秉恩信札看二者艺事往来

在清末金石复兴的时代背景下,黄牧甫“以布衣佐于卿相之间”10,必定有所能依附的权贵,为其提供帮助。通过黄牧甫致王秉恩信札中透露出的诸多求助信息,以及为王秉恩刻印、制作拓片中所透露出的信息来看,王秉恩作为权倾一时的湖广总督张之洞的左膀右臂,无疑是黄牧甫行走于权贵间的重要“靠山”。

笔者友人藏有黄牧甫书致王秉恩信札十二通,共计十四开。此批信札皆无年款,然就信札内容的考证,此批信札书于光绪十六年至光绪二十八年间(1890—1902),时间跨度较长。从书写时间来看,有在广雅书局之时,亦有客于武昌之际。因为地位的悬殊与知遇之恩,黄牧甫致王秉恩信札落款,及所作印章边款,皆用敬语。此批信札中可确定黄牧甫在广雅书局任职前后所书者,有如下几通。其一:

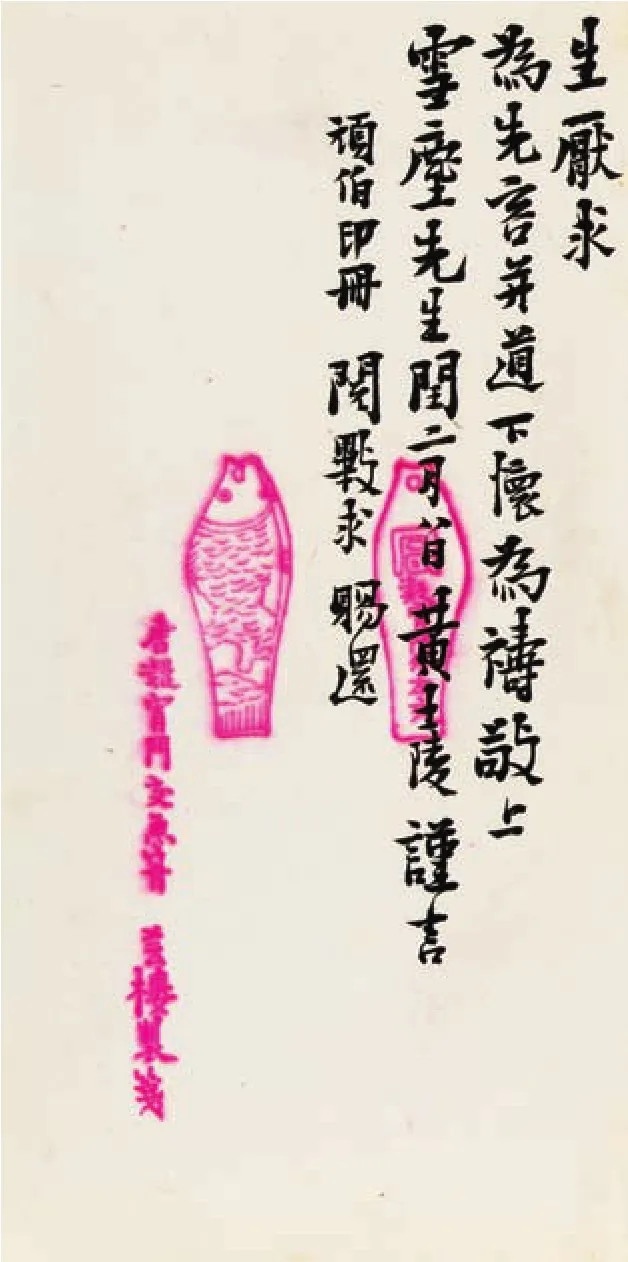

前日厚扰盛馔,敬谢!敬谢!印章四方呈教,内龙虎边一印尤不当意。陵刻象形印,小者尚可支撑,大则力不及矣,或再刻一小石如何?《虢盘》不能辨者有数字,容问诸识者。前日朱鼎甫先生为陵求于制军,制军许为安置,特恐事多遗忘,故又托杨彝翁便中一提。前月望,陵曾往谒彝翁未值,再去则恐生厌。求为先容并道下怀为祷。敬上雪尘先生。闰二月八日,黄士陵谨言。《顽伯印册》阅毕求赐还。为广雅书院继梁鼎芬之后的第二任山长。信中所提到的大、小龙虎边印,于《颉

信中所言及朱鼎甫先生即朱一新,11颃楼藏印(黄牧甫卷)》谱中检得二方白文“秉恩”龙虎边印,大印无款识,小印款曰:“庚寅闰月,牧甫仿汉。”边款“闰月”又与信中“闰二月”相对应,信中所提及龙虎边印应属此二方。故可信此信札所书时间当为光绪十六年(1890)。细观两方白文“秉恩”龙虎边印,确如黄牧甫所说,稍大一印所刻线条偏软,小印较之大印精神。可见黄牧甫篆刻,于象形印的把握要弱于文字印,故只能略小方能隐盖其弱点。这也说明黄牧甫在接触三代吉金之物时,对古文字的线条、结构等方面的关注度、敏感度以及取法要多于图形。此处亦可见黄牧甫为王秉恩刻印甚为用心。信札最后有“《顽伯印册》阅毕求赐还”一语,从中我们可以了解到黄牧甫与王秉恩二人对艺术的理解和审美品位相通之处甚多,尤其对皖派篆刻的喜好。信中又有“前日厚扰盛馔”之句,可证此时王秉恩亦在广州。笔者另曾见一通黄牧甫致王秉恩信札12,为前札之后一日所书,内容如下:

惠示谨如命,佳石殊不易觏,择常品可耳。昨恳事蒙许诺,感极!晚间奉制军札,往书局充当分校,月给薪水二十金,甚善。但恐知见思所不及,奈何。幸有屠公常善相视,可以就政稽疑。兹拟月半前移往。清鹾局政之刘展翁,相晤时求为关照。敬上雪尘先生,闰二月初九日,黄士陵恐惧拜上。

此二札中所提及制军即是时任湖广总督的张之洞。由此可见,黄牧甫正式进入广雅书局任分校一职,实为光绪十六年(1890)广雅书院第二任山长朱鼎甫为黄牧甫代求于张之洞,并通过王秉恩等人说项,方得此职。就目前所见的《广雅刻书》,黄牧甫题写书名页时间最早为光绪十三年(1887)九月,篆写“《史记志疑》三十六卷”书名页。而所见黄牧甫校勘本时间最早是在光绪十六年(1890)十月,校勘《小尔雅训纂》六卷,是年又为广雅书局校勘《毛诗后笺》三十卷(第六/七/十九/二〇/二六/二七/二八卷)、《尔雅匡名》二十卷等。故在梁鼎芬任广雅书院第一任山长期间,黄牧甫在书院虽留下诸多工作痕迹,但工作关系并无明确资料可证。这个资料的发现改变了以往印学界所认为的黄牧甫于光绪十四年(1888),梁鼎芬任广雅书院山长时,入广雅书局任分校一说。

另可证为黄牧甫书于广雅书局任职期间之一通二开信札,全文如下:

黄牧甫致王秉恩信札 局部

息存先生阁下:郑椒翁今日去肇庆,昨日来局,交回廿二日送复看之书二册,送校一册,即云仿吴孟翁去年例,带肇庆,亦先生言也,谨奉闻!刘聘荪来信,属请安。云:孙驾翁以京尹缺苦,乃为转荐上海道聂公,聂公无留客意,送盘费而已。于上海又晤吴孟翁与庄思缄兄,知肇庆张太尊旧书记辞馆后,思缄曾为之代,及思缄秋试,张公再属觅人,此席至今尚虚。特求先生一言。来信呈阅,此次看卷,韵翁已不往,可否以聘荪先充此,再荐办书启事,先后惟先生命。聘孙携家十余口,流寓于此,是不可一日闲者,先生栽植寒微,知必以急者为先,感同身受。敬请升安!十月二十八日,晚生黄士陵谨上。

信中所言“局”即广雅书局,其中又言及还书、校书之事,故可断此通信所书时间应为供职于广雅书局任职期间。信中所提刘聘荪、孙驾翁二人。13光绪十三年(1887)黄牧甫第二次来到广州,就食于吴大澂幕府。14次年又同时投于广州知府孙楫幕中。15此信中“孙驾翁”便是曾任广州知府孙楫,此时刘聘荪亦同在孙楫幕中。黄牧甫在孙楫幕仅半年,孙楫即调任左江道,刘聘荪随行,黄牧甫继续留在广州。临行黄牧甫为刻“刘庆嵩印”白文印以赠别,款曰:“陵生平所业无如聘孙者,独印过之。同食孙广州半年,今迁左江道,聘孙、澹泉皆偕去。陵未能西顾桂林,宁毋惘惘已?作此用寓相思。士陵。”16于此印款可知黄牧甫与刘聘荪有旧时同门之谊。信中所言孙楫再度调任,转介刘聘荪于上海道聂公处未果,刘聘荪欲回广州谋事。黄牧甫念与刘聘荪旧时同门之谊,写此信求于王秉恩,为刘聘荪谋职。

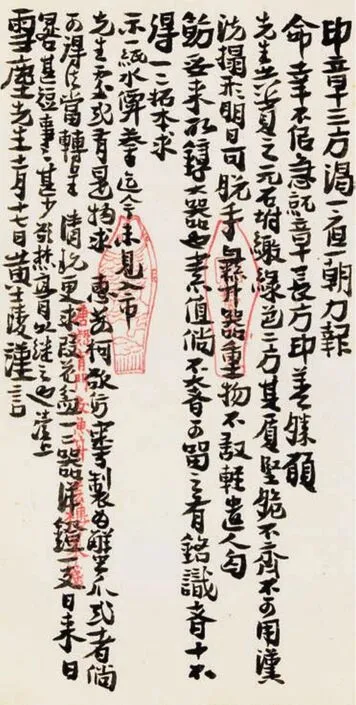

此批信札中可确定为光绪二十八、二十九年(1902、1903)客居鄂州(武昌)之时所书者有五通,其中署七月二十二日所书云:

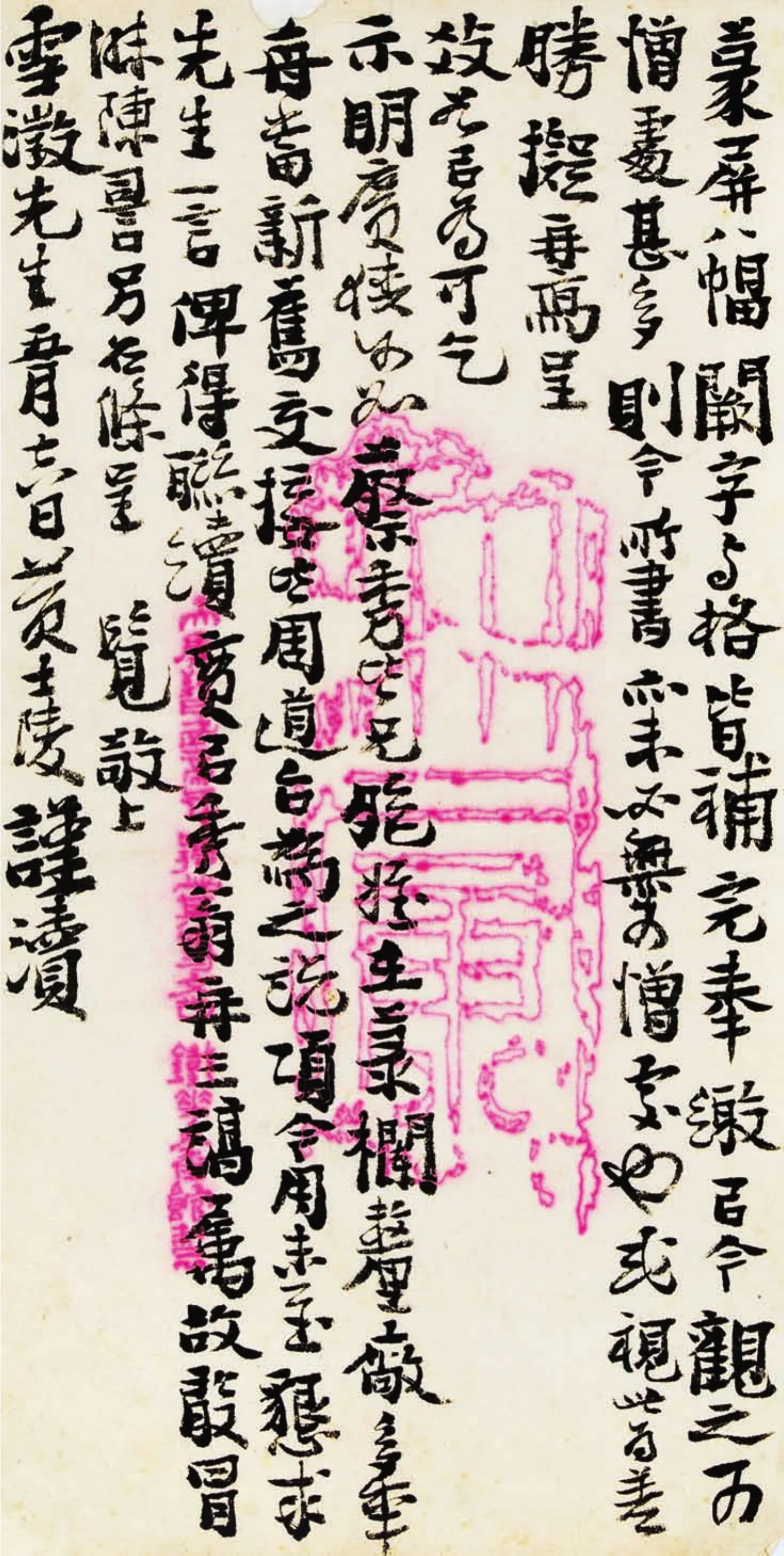

雪澂先生阁下:十七日饱领盛馔,敬谢!敬谢!前日往抚署谒邓、褚诸公,适逢中丞出辕,署中委员蒋大令传中丞谕,云:近欲钩刻董文敏墨迹,将嵌黄鹤楼壁,属陵钩摹,因属陵即日移入署中。陵以小儿同往,而用目力事,亦欲假手于彼。此意未曾说明,故未敢迁入。求先生一言,或代函达,可否?示之,以便般(搬)去。敬请勋安!七月二十二日,晚生黄士陵谨言。四先生均此请安。

光绪二十八年(1902),端方接任张之洞,代理湖广总督,黄牧甫受端方之邀,携其子黄少牧赴武昌端方幕府,协助端方编着《陶斋金石录》《陶斋藏石记》等书籍。据《清代士人游幕表》书中考,一八九七年,王秉恩在张之洞湖广总督幕,任两湖高等学堂提调。17另据彭华先生《华阳王秉恩学行考》一文考订:“张之洞于光绪二十五年(1899)设立汉口商务局,特以候补道王秉恩、程仪洛总理其事,并选举通晓时务之商人数名为总董。”18可见此时王秉恩亦在武汉。王秉恩与端方本多有交集,现又同处一地,且同有金石之好。今藏于上海图书馆十余件端方秦权拓本,经考证,后为王秉恩、王文焘父子递藏。19可证王秉恩与端方之间的关系之密切。信中题及端方欲请黄牧甫勾摹董其昌墨迹,嵌于黄鹤楼壁。而黄牧甫因目力不及,勾刻董其昌墨迹之事欲假其子之手,求王秉恩代为说项。说明此时当是黄牧甫初来武昌的第一年,即光绪二十八年(1902),黄牧甫尚未“迁入署中”,亦与端方相互之间尚不熟悉,存在一定的隔阂,故此黄牧甫请王秉恩出面代为说项。黄牧甫此行武昌入端方幕府,其中必定有双方都较为熟知,且有一定身份地位的人从中介绍。就王秉恩与端方及黄牧甫之间的关系而言,王秉恩无疑是最合适的人选。从逻辑上分析,作为介绍人,在合作的初期阶段,合作双方在合作事宜上,有不方便言明的地方,通常会找介绍人从中周旋。从上述几点情况分析,王秉恩是此次黄牧甫受端方之邀来武昌的介绍人当是无误的。

后几通信亦是黄牧甫书于客居武昌之时,其内容相互皆有所关联。十一月十五所书:

惠示谨读,辱公知爱,感镌无已。竢有阙乏,再以奉告。金石跋尾印章,似不宜过大,陵适有小石,拟更二方,明后日刻就遣佣呈缴。兹上四先生前属刻一包,丐验入。复上雪澂先生。士陵谨白,十一月既望。:乐器,《周(周礼)·官(地官)·鼓人》:“以金和鼓”,叩之则鸣,如钟类。洗并拓幅后日送缴。

秉恩

秉恩

此中所提及金石跋尾印章,检《颉颃楼藏印》谱中,见“雪岑审定金石文字印”“王秉恩审定金石文字”大小二方朱文印,其中较小者“王秉恩审定金石文字”一印,其边款恰又注明:“时同客鄂州。”故推断为此二印。此信以及前文七月二十二日之信中所提及“四先生”,应为王秉恩之弟王秉憼。20信中“四先生前属刻一包”,检松荫轩藏《黄牧甫印存十三集》之末册,21黄牧甫自题封面:“黄穆甫印存,光绪二十八、九年武昌所刻。”此本中见“菊存”“纳粟为官”“华阳王四”等印。另“王元常”及“元常长寿”疑亦为王秉憼之用印。

《黄牧甫印存十三集》末本封面 松荫轩藏

黄牧甫致王秉恩信札 局部

十一月十七日所书:

印章三方渴(竭)一夜一朝力报命,幸不似急就章。长方印差胜,愿先生共赏之。元(原)石坿缴,绿色二方其质坚脆不齐,不可用。汉洗拓形明日可脱手,彝器重物不敢轻遣人,丐饬妥来取。,大器也,索值倘不奢,可留之。有铭识者十不得一二,拓本求示一纸。水仙荂(花)迄今未见入市,先生处或有是物,求惠数柯(棵),欲仿粤制为蟹爪,或者倘可得法,当转呈清玩。更求假(借)花盆一二器,洋镫一支。日来日晷甚短,事事甚少,欲焚膏以继之也。渎上雪尘先生。十一月十七日,黄士陵谨言。

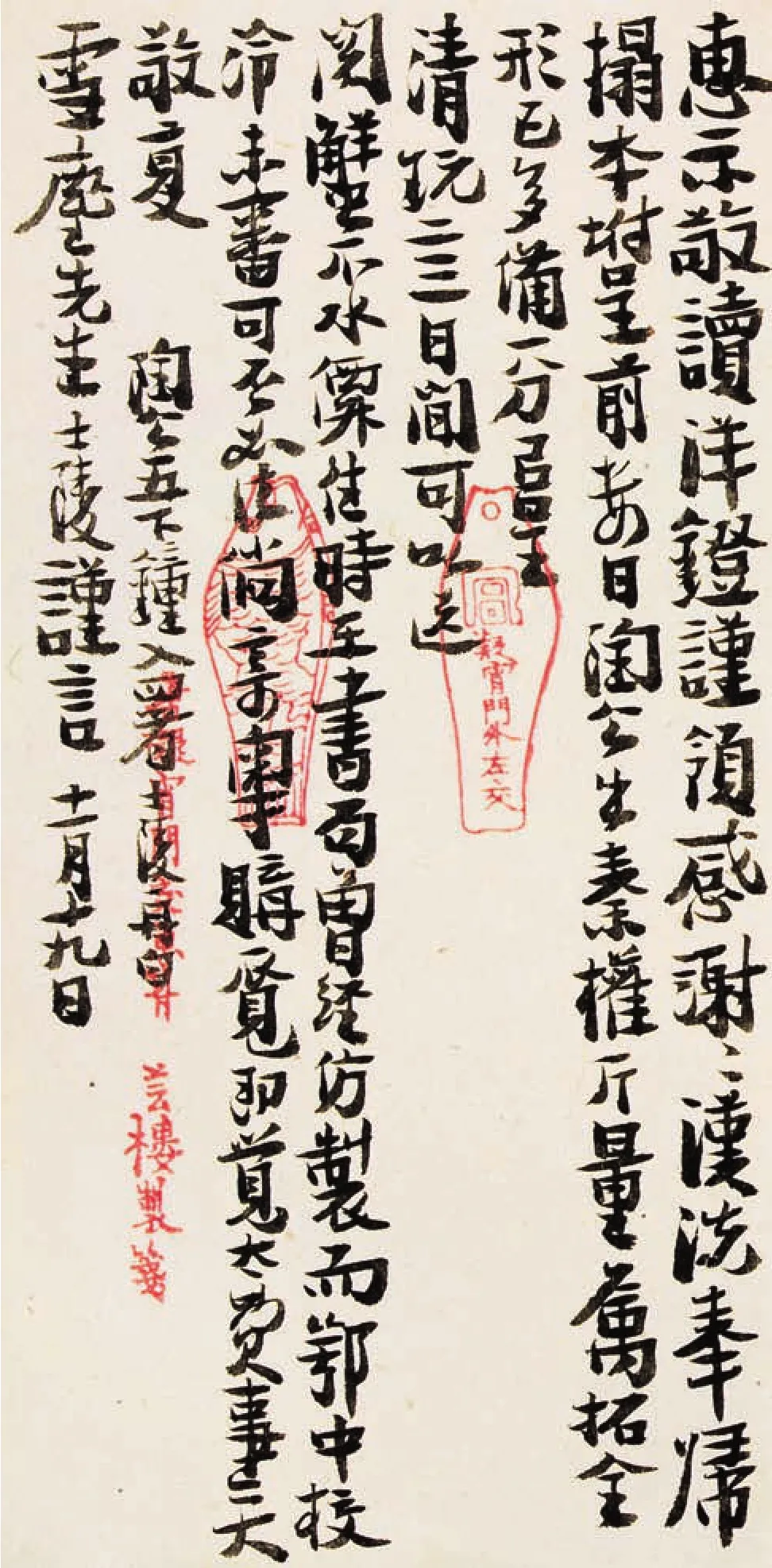

二日后,十一月十九日信中便说到收到王秉恩应求所惠洋镫,并又提及蟹爪水仙之事。原文如下:

惠示敬读,洋镫谨领,感谢!感谢!汉洗奉归,拓本坿呈。前数日陶公(端方)出秦权、斤、量属拓全形,已多备一分(份),以呈清玩,二三日间可以送阅。蟹爪水仙往时在书局曾经仿制,而鄂中较冷,未审可否如往。倘寄粤购觅,即觉太费事矣。敬复雪尘先生,士陵谨言,十一月十九日。陶公五下钟入署,士陵再白。

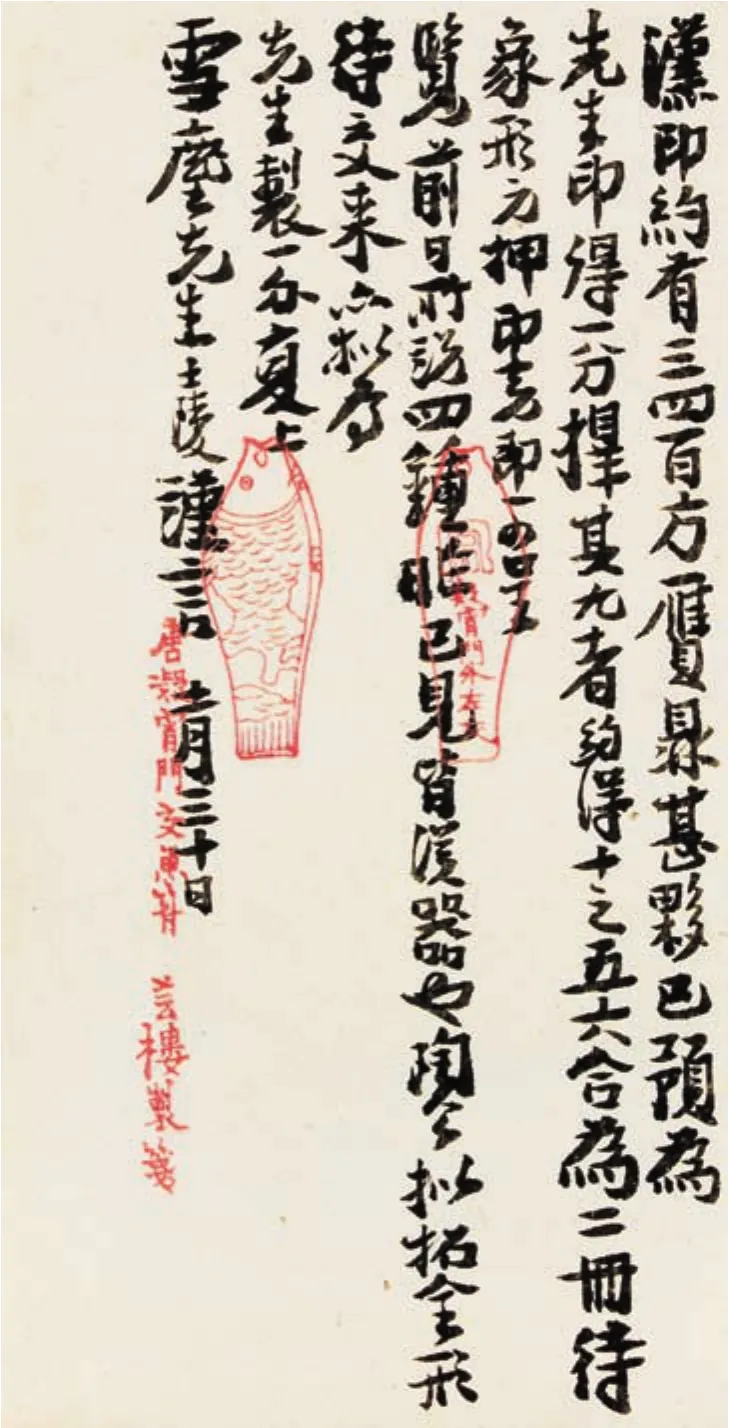

十一月三十日信中所述皆拓汉印及拓全形拓之内容,全文如下:

汉印约有三四百方,赝鼎甚伙,已预为先生印得一分(份),择其尢(尤)者约得十之五六,合为二册,待象形、元押印完,即可呈览。前日所说四钟,昨已见,皆汉器也。陶公拟拓全形,待交来亦拟为先生制一分(份)。复上雪尘先生。士陵谨言,十一月三十日。

十二月初六一信中又提及前文之寻“蟹爪水仙”之事,文曰:

昨日西安寄到铜器十余件,下以一铜棹承之,华文(花纹)、铭识皆精美异常,真三代法物也。陶公得此甚乐,召同人往观之,适先生信至,未暇肃复,职是之由。蟹爪水仙,本欲仿制,以为先生清玩,兹未能以为先生馔而馔先生,抱歉无似。昨呈古铜印面一册,膺品甚伙,不足观也。二印报命,即丐政之。敬复雪尘先生。十二月初六日,士陵谨言。

雪岑审定金石文字印

王秉恩审定金石文字

以上五通皆为光绪二十八、二十九年(1902、1903),黄牧甫旅居武昌之时所书,每札时间相隔不长,信中内容相互皆有关联。每信皆有提及为王秉恩刻印,或制作拓片、古印印谱之事。可以说黄牧甫每遇佳器,制作拓片时必主动为王秉恩多留一份。此中不难判断王秉恩平日对黄牧甫的帮扶甚多,黄牧甫亦借此答谢王秉恩之知遇之恩。在此二年间,黄牧甫为王秉恩所刻印亦较多。据《颉颃楼藏印(黄牧甫卷)》谱中,除却未纪年款之印,纪光绪二十八年(1902)款有二方。其中黄牧甫为王秉恩刻“三好堂”白文印,款曰:

黄牧甫致王秉恩信札 局部

端中丞示《双鱼壶斋印存》,闲时,时出观之,落墨奏刀觉不似往日气之喂者。然则果有所入乎?愿雪澂先生明以教我。壬寅冬十一月,黄士陵记。

三好堂

岭海重游

此边款内容中所提及“端中丞”即是端方。次年(1903)黄牧甫为王秉恩刻有纪年款之印五方。其中“岭海重游”一印,款曰:“癸卯中秋月,雪岑先生奉命按察粤东,属作此印,以纪重游。黄士陵。”可见光绪二十九年(1903),黄牧甫与王秉恩二人即将在武昌分别。此印亦是二人交往之最晚印记。又检林章松先生所藏《黄牧甫印存十三集》中之末本,封面黄牧甫题“黄穆甫印存,光绪二十八、九年武昌所刻”一册中,另有“雪岑眼福”“王翕”“王秉恩审定金石文字”“三好堂”“纳粟为官”“王秉恩观”等印22,亦可证为客居武昌二年中所刻。光绪三十年(1904),黄牧甫由武昌回故乡黟县,此后便不再复出。

在这批信札中,未能确定所书时间之信札有四通,其中多为有求于王秉恩,或为王秉恩办事等内容。其中一通如下:

黄牧甫致王秉恩信札 局部

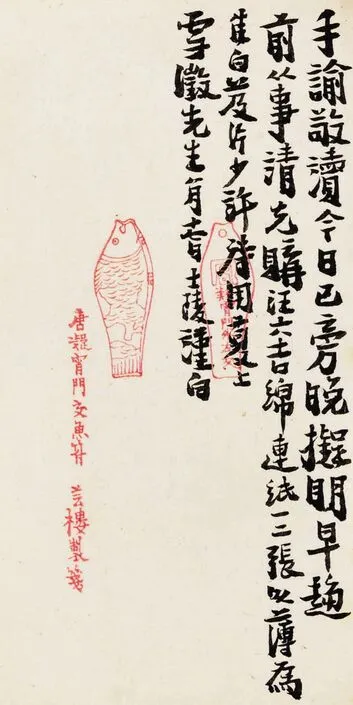

手示敬读,日日扫几待公,而公不果来,陵怀趋谒之私亦非一日。又有私衷欲相告,而不敢造次。或有所命,陵当趋领。示期为幸。印章刻竟,有楷篆异用者三字,已改从许说,着列石端,乞赐教诲。俾不至愚昧以终。幸甚!敬复雪尘先生。黄士陵谨上。

此通信札书法用笔提按起伏较为丰富,如“横”画之起收笔,以及“走之底”之用笔特点,与前文推断为黄牧甫书于广雅书局之信如出一辙。而较晚期客居武昌之时所书信札,其书法用笔,所书线条多平稳、古拙。信笺亦与前文所断书于广雅书局之时之信笺相同,为“芸楼”所制“虎符笺”。故可信此通信应书于黄牧甫在广雅书局任职期间。于信中“有私衷相告”之语不难发现,黄牧甫当为王秉恩心腹之人。信中“印章刻竟,有楷篆异用者三字,已改从许说,着列石端,乞赐教诲”,亦可见黄牧甫面对王秉恩之谦谨的态度,以及在用字取法上所讲求的无一字无来历。

另其中署“七月二十七日”,笔迹较潦草者,信中主要讲黄牧甫之侄得王秉恩之栽培,表示感谢。

署八月十七日一通,云:

手谕敬读,今日已旁(傍)晚,拟明早趋前从事,请先购汪六吉绵连纸一二张,以薄为佳,白芨片少许,待用。复上雪澂先生。八月十七日,士陵谨白。

黄牧甫致王秉恩信札 局部

此短札虽了了数字,却透露出不少资讯。“今日已旁(傍)晚,拟明早趋前从事……”,说明二人相隔不远,亦可见黄牧甫对王秉恩的指令雷厉风行。“请先购汪六吉绵连纸一二张,以薄为佳,白芨片少许,待用”,显而易见,当是王秉恩请黄牧甫前去制作拓片。从中我们亦可知黄牧甫制作拓片时所惯用的材料。

另一通署为五月十六日之信,内容为为王秉恩所书篆屏八幅补缺字、界格,以及为人求职之事。从字迹看亦为在广州之时。

综上所见黄牧甫致王秉恩诸多信札,信中所言及的黄牧甫为王秉恩刻印、制作拓片等事,黄牧甫态度谦慎、诚恳、认真。信中黄牧甫又常有求助于王秉恩之资讯的透露,可见黄牧甫在谋事,以及为他人谋职和社会活动中,时常得到王秉恩的帮助,不难看出王秉恩应是黄牧甫从艺与生活中的长期重要依靠。黄牧甫亦借此以立身,周旋于当时的权贵之间。

进入民国后,晚年的王秉恩,寓居上海兆丰路,与前清遗老罗振玉、沈曾植、瞿鸿禨等人多有往来。23王国维在其《丙辰日记》中曾如此写道:“海上藏书推王雪澄方伯为巨擘,然方伯笃老,凡取携书籍,皆躬为之,是讵可以屡烦耶。”24此时的王秉恩,已家境贫困,多以古籍、字画、金石换米度日。检《纸上金石—小品善拓过眼录》一书,《秦权全形拓(王秉恩临跋本)》中,编著者记:“民国十五年(1926),王秉恩(雪岑)在全形拓下方,补临孙诒让秦权题跋,又将其重新装潢成卷轴,并题外签曰:‘秦权拓本,托活洛忠敏公藏器。附临孙籀庼题跋,宣统景寅(避讳,即丙寅)重装并署。耆德堂藏。’”25此作中所用印为黄牧甫为王秉恩所刻者有:“雪岑审定金石文字印”“华阳王三好堂所收金石”“息庵心赏”等印,为目前所见此批黄牧甫为王秉恩所刻自用印最晚使用之记。

黄牧甫为王秉恩及族人所刻印作

笔者所藏《颉颃楼藏印(黄牧甫卷)》印谱一函二册,谱中所钤印蜕丝丝入扣,边款拓制清新亮丽,印泥、纸张亦是考究,为私家拓制印谱之精品。颉颃楼主人即民国政要曾仲鸣及其夫人方君璧。26《颉颃楼藏印》另见一种版本,为《潘飞声自用印卷》,27计一百一十方。其中亦有黄牧甫为潘飞声刻自用印十方。此一百一十方潘飞声自用印辗转多年,2016年秋在中国嘉德整体拍卖。而同为颉颃楼藏印的黄牧甫刻王秉恩自用印部分尚未知下落。

王文焘印

叔鲁一字潕生

王秉憼印

纳粟为官

《颉颃楼藏印(黄牧甫卷)》中受印人有三人,除王秉恩外,还有王秉恩之子王文焘(两方,二印为对章),28即“王文焘印”白文印,及“叔鲁一字潕生”朱文印。另一人为王秉恩之弟王秉憼(菊存),此谱中“王秉憼印”白文印、“纳粟为官”朱文印、“菊存”宽边朱文印等为王秉憼用印。黄牧甫为王秉恩及其族人所刻印章,除《颉颃楼藏印(黄牧甫卷)》所刊录六十三方以外,另于《晚清民国六家印谱(西泠印社藏石)》,见黄牧甫所刻“王雪尘游鄂以后所得书画”朱文多字印,边款为:“雪岑先生游鄂以后所得书画记,士陵篆。”及黄牧甫为王秉憼所刻“菊存”朱文印,边款:“菊存先生属,士陵篆刻。”29此二印今为西泠印社藏石。又于《增选黄牧父印存》中见“王雪岑读画记”朱文印,边款:“雪岑先生读画记,黄士陵篆刻。”及为王秉憼刻“华阳王四”朱文印,边款:“黄士陵篆为菊存王四先生。”“菊存”宽边朱文印,边款:“菊翁属士陵作。”30又于《黄士陵印谱》中见“秉恩顿首(未见款)”白文印。31《黄牧甫印聚》中见“三好堂藏书”朱文印,边款为:“三好堂藏书印,丙申十二月,牧甫。” 中见“我家江水初发源,宦游直送江入海”朱文印,款曰:“雪岑先

32又于张鲁庵集拓《黄牧甫印存》33生将之官江南,属刻苏句,甲午十一月,士陵。”及“秉恩长寿”白文印,款:“庚寅仲春,穆甫篆刻。”“雪岑校勘”白文印,款:“牧甫。”“蜀当归”白文印,款:“辛卯秋九月,牧甫作。”34据此统计,黄牧甫为王秉恩及其族人所刻印作,在七十四方以上。

菊存

王雪尘游鄂以后所得书画

总论

黄牧甫不仅是“开宗立派”的书法家、篆刻家,更是杰出的金石学家、古文字学家,其对古文字在篆刻创作中的灵活应用可谓前无古人。

随着学界对黄牧甫艺术思想的理解与黄牧甫艺术创作的认识不断提升,和近年实物资料的不断发现,学界对黄牧甫的艺术研究也在不断地深入。本文通过对《颉颃楼藏印(黄牧甫卷)》印谱,及黄牧甫致王秉恩若干信札等实物,考订黄牧甫与王秉恩二者艺事往来,以及王秉恩对黄牧甫的帮助和产生的影响。同时对黄牧甫为王秉恩及其族人所刻印章的梳理。并通过实物的佐证,对黄牧甫入广雅书局任分校的经过和时间进行修订。期待今后有更多的实物资料出现,使得黄牧甫学术研究能够更加的清晰,以便大家更好地学习和发展黟山派金石文化。

菊存

王雪岑读画记

华阳王四

菊存

黄牧甫致王秉恩信札 局部

黄牧甫致王秉恩信札 局部

秉恩顿首

我家江水初发源,宦游直送江入海

秉恩长寿

雪岑校勘

蜀当归

注释:

——弘一法师、丰子恺大师书画、信札手稿展