干裂秋风,润含春雨

——苏天赐油画线条的表现性研究

吕洪良(上海师范大学 美术学院,上海 200543)

一、林风眠与苏天赐绘画中用线的师承关系

西方现代艺术之前,由于欧洲人的优越感造成他们的狭隘,如罗斯金在其《艺术的政治经济学》宣称(在谈到对中世纪和文艺复兴时期作品的保护时):“只有欧洲有纯粹而又珍贵的古代艺术,亚洲和非洲都没有。”[1]而现代艺术家却对欧洲原始艺术、大洋洲艺术、非洲艺术、亚洲艺术等非欧洲艺术投入了热切的关注,过去被认为是可怕的原始艺术,现在成了纯粹形式和纯粹表现,是艺术中情感和思想先于被再现的世界的美学证据。许多艺术家从其他民族的艺术中得到启发,创造出不同于传统的艺术形式,形成自己独特的形式语言,实现了绘画的发展。如凡·高、高更对日本版画形式的吸收,马蒂斯、毕加索对于黑人雕像、中国艺术等的借鉴,克利对于中国诗歌的学习与吸取,影响到他的绘画,他在1917年给妻子的信中写道:“我阅读了大量中国诗歌,我变得越来越中国化了。”[2]西方现代绘画通过向原始艺术以及世界其他洲等外来艺术的借鉴,以求突破学院派艺术,创造新艺术形式的风气,也影响到林风眠等在欧洲留学的中国学子,在留学期间他一方面学习西方现代艺术各流派的探索成果,另一方面也更加关注中国的传统艺术。加之回国后,国内正兴起改造以“四王”为代表“仿古派”程程相因的摹古之风,以求得国画的进步和发展,因“仿古派”作画严格地遵守古人之法,画石用某法,画树用某法,“且仿某家则全是某家,不染一他笔”(王时敏《西庐画跋》)。林风眠则反其道而行之,倾力去研究卷轴画以外的其他艺术形式,如青铜器、汉代画像砖、壁画、宋代瓷器、漆艺、民间艺术等,林风眠直言说“我非常喜欢中国民间艺术,我自己的画从宋元明清画上找的东西很少,从民间东西上找的很多。我碰上花纹就很注意。我画中的线,吸收了民间的东西,也吸收了定窑和磁州窑的瓷器上的线条,古朴,流利。汉代画像石也很好,不论是战国时期楚国的漆器,还是后来的皮影,我都十分注意学习。一遇到乾隆、嘉庆御用的东西就非常之讨厌,我不喜欢封建的场面和一些富丽堂皇的东西,我喜欢单纯和干脆!”[3]他尤其注重吸收这些艺术形式在用线用色上的表现性趣味,将之移植到自己的水墨画实验中,并融合西方“新派画”在形式语言上的表现性探索成果,创造一种新的国画形式。此处的 “新派画”是中国早期洋画界对西方现代主义的称呼,并且“由于后印象派之后的野兽派、立体派、未来派都有表现的特征,在很多时候基本上就将”表现”作为了”新派画”的共有特征。”[4]但是中国早期洋画界对于“表现主义”的认识,主要为后印象派以来以野兽主义为代表、以相关语言形式表达为偏重的绘画流派的总体称谓,并不是德国表现主义的简单指代。1947年的一份《新中国画报》第3期,15页发表新国画家林风眠的作品,可以窥得林风眠这一探索在抗战结束后已达到初步的成效,如《平剧人物》(图1),其线条和笔触潇洒飘逸,线条特质与汉代画像石、宋瓷上的线条如出一辙(图2),古朴、流利、简约和单纯,虽然题材不同,却与野兽派画家马蒂斯的艺术趣味极其相近。当然在水墨画中想画出流畅的线条并能随心所欲地驾驭它则需要长年炼就的功力,一位叫无名氏的人物,于1945年11月7日去重庆拜访他,写下了观看作品以及艺术交流的整个过程,他问到:“您的线条非常灵感而自然。我想,它们的速度一定很快,是不是多年技巧训练后,已经达到炉火纯青境界,随便怎样画线条都很生动?”林风眠说:“是的,我已经画了二三十年的线条,终于熟练了,画得很快。也只有在这种速度下,技巧才能表现思想。”[5]曾经国立艺专的学生李可染也说:“他天天画画——有一天他用很流利的线条画马,马画得很快,一天从早到晚画了90来张。”[6]可见林风眠对流利线条研究之深入与训练之勤奋。

图 1 林风眠 平剧人物 约1947年

苏天赐在1949年任林风眠助教时期,受老师启发已开始研究中西绘画中线条的不同表现功能,并在画中开始用线,他说:“我原先画素描是没有线条的,后来用线了,并着重考虑线怎样跟体积相结合。我研究安格尔的素描、波提切利的油画,他们画的线条的感觉能使形体很好的转过去。我在宣纸上用毛笔来临摹拉斐尔的画,波提切利的画,研究他们在作品中处理形体边线与内部结构的方法,以线条的徐疾或快慢的互相转换来表达形体与空间,我同时临摹中国古代壁画上的线,分析中国画的用线方法,心领神会体验颇深。我发现波提切利用鹅毛笔画的素描,是以严谨的线条准确地界定了形体的边缘,呈现出十分接近于人眼所见的实体;而李龙眠或是汉代壁画上的线条却在游动,它并不完全依附于我们所见的客观实体,但让我感受到一种韵律的颤动,有一种灵动的感觉,线条的力度传达出画幅的生命力,充分体现了情感的表达,有独立的美感。”[7]可见,苏天赐那时对中西艺术中线条的不同表现功能有直觉上的敏锐区分。现代艺术评论大家罗杰·弗莱对西方传统和现代艺术中线条的不同审美特点也有精到的见解,在《线条之为现代艺术中的表现手段》一文中,将20世纪初马蒂斯、毕加索等现代艺术家某些线条的审美特点称为“书法式线条”,以区别于“结构式线条”,指14世纪以来西方传统艺术追求再现的精确性的线条。[8]苏天赐所说的波提切利与李龙眠或是汉代壁画上的线条的不同,其可以划为“结构式线条”与“书法式线条”之别。此外,苏天赐对于汉代壁画上线条韵律美和力度美传达生命力这一点尤其注意,已经在练习这类“书法式线条”并尝试将之移植到油画中去,其成功之作便是《黑衣女像》,我在其他文章中已经进行过详细的形式语言分析。

图2 宋代瓷器

新中国成立后,苏天赐在不同的历史境遇下,对于国立艺专期间所受林风眠的教导一直未曾忘记,他没有改变画风,而是延续着早期洋画界所开创的将西方“新派画”的表现语言与中国传统写意语言的融合之路,致力于在油画领域将这种探索延续和本土转化。苏天赐吸收了汉代画像石、中国墓室壁画、中国书画艺术中线条的表现性语汇,移植到建立在以写生为基础的油画风景、静物、人物的表现当中去,其中以风景画得最多成就最高,形成具有很强写意性的具象表现绘画。

二、西方现代“新派画”的表现语言与中国传统写意语言的融合

笔者认为苏天赐油画因融合了三种主要因素,以形成自己独特的写意性具象表现绘画。一、西方“新派画”表现语言的融入,尤其是以野兽派为代表的法式表现主义语言,法国野兽派被理论家认为是“创造了一种新的造型表现系统”[9],其特点在于:野兽主义为维护自己感觉的真实而“跳出再现的陷阱”,因此画面的空间构成、造型和色彩是主观的表现而非再现,观看马蒂斯的作品《肖像》(图3),其表现语言系统在于:空间构成上不再讲究透视和明暗法,而是采用更趋平面化的空间构成,他说“表现力存在于我的画的全部结构中:人体所占据的地位,他们四周的空间,以及其比例——这一切都是很重要的。构图——这是一种装饰的形式把画家想要用来表现自己的感觉的各种要素加以排列的艺术。”[10]8造型简约,舍弃细节,主观地以线抒写出人与物的轮廓;主观布置色彩,马蒂斯说:“大量的色彩本身是不会有表现力,只有当它已经被组织好、它的强度符合于画家的感情的强度时,它才能获得充分的表现力。”[10]104野兽主义大都喜欢用红色和绿色、青和橙色、蓝色和黄色等不相混合的强烈原色,提取物体受光面和背光面的强烈对比,而苏天赐并非师野兽主义之迹,而是师其心,对野兽主义表现语言借鉴体现为以主观的笔触、线与色块将复杂对象概括为简练和单纯的形色协奏曲的一种观看方式;二、他的作品是中国传统写意语言的融入。他将书写性笔法以及民间艺术上不同趣味与表现力的线条移植到油画中,线条是其油画的重要表现语言;三、他的艺术实践始终以写生和师造化作为创作的源泉,因此其形、色、线条表现出造化的生命之气,其线条写出了对象的生命力,又抒发了自己的主观情感,是情景交融后的富有对象生命力和主观情感后的线条,来自对象又高于对象。又因他写生范围以中国江南一带的山水为主,其油画风景的本土风味更加浓厚,其中以他描绘的太湖风景最为典型。

图 3 马蒂斯 肖像 1905年

纵观苏天赐的作品,发现线条是其油画的重要表现语言,可以说是他绘画的灵魂。即使在1978年,他再次完整投入艺术探索的初始阶段,其线条已经显示出表现而非再现的特点。如1978年的《湖边秋意》,他用线尽量客观地去勾勒树的形,树枝之间的距离以及单一树枝的粗细与屈伸,但是他的作品也不似西方的写实风景画那样作照片式的逼真描摹,使得线条融入三维空间,那一时期用线还是带有抒写性笔法,只是更多受制于对象,没有完全释放出来。随着苏天赐不断的写生积累与探索的深入,其采用野兽主义那样以简约、单纯的形色语言去概括复杂对象的趋势越加明晰,线条的抒写性也逐渐释放出来,而且对于线条美的追求和偏爱完全凸显。其作品中最典型的有两种不同趣味的线条:一种为清新流畅的线条,犹如舞剑留下的轨迹线,自由洒脱又不失力度美,与汉代画像砖或者宋代瓷器上的线条趣味极其相似;第二种为滞涩的线条,形态类似壁画中由于风化剥落造成似断非断、斑驳纯朴的线条质感,又似书法中的渴笔,其笔力,如中国书法笔意中的“渴骥奔泉”“怒猊抉石”般遒劲有力。他往往将两种不同趣味的线条用于同一幅作品中,以表现不同物的质感和肌理。

作品《春柳》(图4)就属其中典范。全画描绘了前景的三颗秋柳和中远景的湖山一体。就其描绘对象而言,这是一个极其普通又难于表现的场景,而苏天赐却能化繁为简、化简为繁。

图4 春柳 65cm×100cm 2006年

说化繁为简,是他采用类似野兽派以概括、简约的形与色去观看对象,将其转化为线条与色彩的协奏曲,这种观看方式曾经使学生时的沈行工感慨颇多 :“他画得画,我们一看,画同样的景,体会到:他看到的,我们怎么没看到啊,或者说我们看到了,可是他为什么这样画。跟了苏先生一起写生,知道他怎么来做概括和处理,他怎么把对象处理的那么简洁明快。”①2016.1.9日沈行工采访笔录。因为沈行工这一辈的“写生方法更多是受学院派影响,写实主义,或者带有一些印象主义,外光色彩的规律。”②2016.1.9日沈行工采访笔录。而苏天赐自国立艺专求学时期接受西方“新派画”的洗礼,主要受后印象派和野兽派等法国表现性画派的影响,写生中不受焦点透视和西方光色观念的束缚,属表现而非再现。

说化简为繁,是指苏天赐能把本来很普通的题材,画得极富表现力和感染力。其感染力,一是来自作画时犹如野兽派那样的富有激情和野性,对于感觉和直觉的尊重。二是将来自中国传统艺术中两种不同趣味的线条移植到对物象的表现中去,其线条既表现出造化的生命之气与不同质感,又借助或流畅或斑驳顿挫等不同品格的线条发泄自己的情感,获得精神上的自由。如果把对于柳树的表现分为树干、树枝、柳条三个层次来说,那么苏天赐用流畅的线条完美地表现了春柳枝条的轻柔、婀娜,真是“柳条百尺拂银塘,且莫深青只浅黄。”(《新柳》宋 杨万里)再细细品味线条,可以发现线条也不失力度美,与汉代画像石、宋代瓷器上的线条美感极其相似——兼具流畅与力度之美。我们看到齐山孔子见老子-车骑画像(图5),能够感受汉画像石的造型特点为运用流动式的长线条,不囿于对象的精雕细刻,注重于整体神韵的表现,用寥寥数笔线条勾勒出整体气势,一气呵成,较强概括性与整体性,线条注重表现人物、动物的运动感和力量感,速度感,这种特质与野兽派追求简约单纯的艺术趣味不谋而合。此外,汉画像砖石是在打磨的平面上构图,石头坚硬的质感及雕琢过程中会遇到阻力,“使得线条既有书画用笔‘如锥划沙’‘力透纸背’的强度,又有篆刻中‘刀研斧凿’‘石破天惊’的力度,呈现一种古朴,刚劲,凝重的金石力度美。”[11]这是汉代画像石线条力度美的一面。苏天赐在《春柳》中用来表现柳条的线条,正是兼备了类似汉代画像石线条的那种流动美与力度美。其次,用滞涩的线条来表现柳树的树干与枝干,运用油画笔触的拖动与提按等变化形成线条的丰富虚实、似断非断以表现树干的体积感与长势,其肌理感与墓室壁画上由于风化而部分剥落形成的线条相似,很好地表现了树干斑驳粗糙的肌理感。同时,表现树干的笔法往往是敦厚、粗壮的宽线条,线条的力度与面积与第一种流畅线条形成强烈反差,其品质如同书法“永字八法”中的“趯者,字之步履,欲其沉实。”如最右边柳树干,左边与中间柳树树干的姿态则如书法中“丿磔者,字之手足,伸缩异度,变化多端,如鱼翼鸟翅,有翩翩自得之状。”[12]

图5 《齐山孔子见老子 车骑画像》东汉

图6 《秋柳》73cm×125cm 2006

相似表现手法也出现在2003年的《早春-汤泉湖》、2005年的《雪》、2006年的《秋柳》、《湖中小屋》等作品中。尤其在《秋柳》中(图6),两种不同趣味线条的运用更是达到炉火纯青的境界。柳枝和柳条,用笔非常精妙,有的是用细毛笔画得细线,如左边表现柳条的线,同样是细线,有些细如发丝却劲爽有力、有些带有干涩的美感;线条的粗细不尽相同、弯曲弧度各异、浓淡长短不一,交错在一起,层次丰富不能穷尽。在第二棵树干的周边,可以看到一种特殊用线手法,在色块之上用刮刀快速刮出流畅有力的线条。这种手法吴冠中先生也经常使用,真是如他所说“为达到效果,不择手段,择一切手段”,树干也是用刮刀画得,形成很强的笔触,给人非常急促的感觉。整个画面富有很强的感染力,那种作画时的物我两忘、一气呵成完成的速度与激情扑面而来。正如沈行工教授所言:“2006年的代表作《秋柳》,就画了几根柳树的枝干,明明是一个很抒情的题材,但是观者看了画面后,会很有欲望,觉得很果断、肯定,觉得受到了感染。在原作上可以很明显地看到一刀,一刮留下的痕迹,给人以充满力量的感觉。”在采访苏凌老师(苏天赐女儿)时,得知苏老为了能在油画中表现出纤细、流畅的线条,特地自己制作纤细、长峰、有弹性的画笔。方法简单而有效 “把大号笔拆开来,装到最小号的笔里,用猪鬃,线很韧,又有力量。”①2016.1.30采访苏凌教授笔录。作为油画实践者的我,叹服苏先生对线条品质的钻研如同其师林风眠一样的执著与讲究。

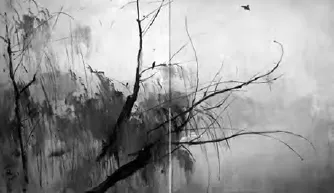

图7 复苏的湖山 1995年

历史上唐宋的山水画能为后人所推崇,画家大都以师法造化为源泉,逐渐形成自己独特的笔墨技巧与风格,如唐代吴道子写嘉陵江山水,云气风光,是师法自然,王维住在辋川;宋代范宽的画是对景造意,董源的江湖风雨诸景。马远画,近树大,远山低,道路曲折自然,树枝能分向前后;夏圭画,山石分阴阳,著色本实物,更是写生高手。郭曦,访造化,家住河北,所以喜画平原旷野景致,烟云弥漫状态等等。苏天赐则是对太湖东山、西山一带风景情有独钟,常年反复描绘,使得他像历史上的山水大家一样,能够画出某地山川之精微而独树一帜。他对苏州一带风景的关注起于1953年在华东艺专任教时期,到80 年代改革开放以后,他每年都要抽出时间到东山、西山住一阵子,有时是几天,有时是一个多月。常年反复描绘使他能捕捉到不同时节、不同气候下山川的不同情调,并能深入体会此地山川最富有特色的神韵所在。如山水画大家黄宾虹所言:“古人论画谓造化入画,画夺造化。夺字最难。造化天地自然也,有形影常人可见,取之较易,此种内美,常人不可见。画能夺其神韵,才是真画。”[13]苏天赐找到了表现苏州一带山川景致的最佳绘画手法,他说“我在苏州画风景时,感觉到江南的风景最美的时候,是在薄云遮日之时,下着濛濛细雨之时, 层次特别丰富,色彩十分微妙,江南风景的特点才能显现出来。用西方的标准画不出江南的毛毛雨,所以不同的标准是用不同的语言来表达的。于是我画江南就比较多的画阴天,画梅雨天,只有这样才能特别显出它的比较微妙的颜色,显出它特有的情调。”[7]他对于江南春天大自然的神秘可以说有着极其精微的感悟: “每年的清明,或之前,或之后,三天之中大约总会有半天,空气特别透明晴朗,阳光透过薄薄的云层,半明半暗,似在传达某种特殊的信息,万物如在低语,如在等待……”[14]真如刘勰所言:“岁有其物,物有其容,情以物迁,辞以情发。”因此他不倦地以绘画讴歌春天,早春、初春、盛春、暮春,如1985年的作品《春山》《湖畔》《喧闹的春山》《东山春》,1995年的《复苏的湖山》等,都是最能代表太湖风景特有情调的精品之作(图7)。《复苏的湖山》从其取名可以想见苏先生面对此景时内心所引发的波动,刘勰说:“一叶且或迎意,虫声有足引心”,何况春山与太湖共朝哉?面对初春万物复苏的勃勃生机,近景山上草木之伸展,远景蜿蜒的太湖水岸伸向开阔的远方,必然触动苏先生内心的豪情与波动。他挥笔顺着树干快速画出飞扬舞动的线条,有枯笔写出,有细笔勾画,有刮刀划出,全凭直觉,急速而手法丰富。他曾借石涛的题画诗“我写此纸时,心如春江水,春花随我开,春水随我起”来表达这种对景挥洒的快乐和自由。可以注意到苏先生的用线和吴冠中不尽相同,吴冠中有时会用横笔画直的树干,用以追求整幅画的形式组合,而苏天赐总是顺着树干的长势来画,以表现树的生长之势和生命力。其色彩也不同于西方印象派所偏爱描绘阳光下的艳丽或野兽主义运用原色与强烈的对比色,改为有本土特色的温润柔和,色线、色域之间的边界衔接虚实相接、浑然一体,其营造的意境,如曹意强所说:“在我们的心灵中呼唤出表述中国艺术最高境界的评语,诸如秀润、冲和淡远、澄淡精致、意高笔简。”[15]

对于太湖风景的偏爱与反复的描绘,使得苏天赐的太湖系列油画达到“至精而后阐其妙”的境界。相比早期洋画家陈抱一和关良等,也在油画风景画领域有过将西方“新派画”的表现语言与中国传统写意语言的融合尝试,且有不少佳作,与苏天赐相比各有侧重点。只可惜陈抱一在风景油画领域所做的融合尝试仅集中于20年代以及30年代初期,之后又转向新写实倾向。[16]如陈抱一作品《山家》中,(图8)其书写性更多呈现为潇洒舞动的写意化笔触,纯粹线条不是特别突出。关良也在风景油画领域有所实践,其兴趣点更多在于运用野兽主义的表现手法与意境营造的融合,如1935年的油画风景《西櫵云霞古》(图9),采用野兽主义表现手法以阔笔将复杂实景概括为简练的形与色块,营造出富有本土意味的意境,画面呈现出由书写性笔法绘出的色块和笔触,而不是线条,此外关良的主要成就在戏剧人物上。苏天赐则延续了早期洋画家所开创的这条融合之路,并在油画风景领域的探索更加深入,成就更显赫。

图8 陈抱一 山家 1927年

图9 关良 西櫵云霞古寺-1935年

图10 苏天赐 夜窗前的花束 1989年

图11 丁衍庸 瓶花 1970年

值得一提的是,苏天赐先生用线的特色在人物画和静物画中有相同的体现,成为其绘画普遍而重要表现语言。如人物作品《苏南初春》《侗姑》《侗族姑娘》、《侗歌》等,色彩极富野兽主义的表现性,以线条对于人物五官和形体衣纹做表现性勾勒,与40年代末的成名作《黑衣女像》一脉相承。静物作品如《夜窗前的花束》(图10),其整体色彩的营造具有野兽派的狂野与感性,简约而有抒写性,也有类似马蒂斯用原色平涂的语言,如大面积夜窗的深色区域,用黑色平涂,但有轻重疾徐的变化,虽单色,仍丰富。表现花枝的细小而不失骨力的线条,与老师林风眠的追求有相似处,也类似宋瓷器与汉代画像砖上那类天真淳朴的线条。其他如1996年的《百合花》《紫薇》等,又有类似没骨画的墨色变化。相比早期洋画家丁衍庸晚年的静物画有相似的特点,即书写性与表现性的融合。如丁氏的静物作品《瓶花》(图11),此画虽也突出线条,但是倾向以书法式的笔法去抒写,由于他晚年的油画受国画和篆刻影响很大,而色彩层次相对简单和单调,失却一些油画本身的魅力。相比之下,苏天赐先生在用线用色的丰富性和整体上更显优势。丁氏和苏氏都喜欢徐渭,属于气质相似的艺术家,但同属大写意也有微差,似乎丁氏更加狂放不羁,他多次在画上题:“八大无此狂,石涛无此胆。”丁衍庸后来把主要精力放在中国画上,主要成就也在中国画上。

三、结论

苏天赐先生坚守师造化,并扎根中国传统艺术的土壤,将中国书画、传统石刻 、陶瓷和民间艺术等艺术形式中的线条趣味,移植到他的油画作品中。使得作品中线的刚与柔、润与枯 、爽利与滞涩的结合以产生丰富表现力。正如沈行工所说:“我认为在整个中国油画界,在笔触的运用上,在用线,用笔方面是相当突出的。”苏天赐作品中舞动如剑的线条与滞涩的线条是最具特色的,尤其用线条的自由洒脱与线条产生的力度美感的完美合一,在油画中达到这样的线条的技术难度,成为苏天赐油画作品的重要魅力之一。我们可以看到,苏天赐延续着中国早期洋画界所开创的将西方“新派画”的表现语言和中国传统写意语言的融合之路,以自己一生的艺术实践开创了西方现代油画所不具备的,富有独特写意性的具象表现油画,为油画的本土化开辟了很多富有建设性的实践经验,值得深入研究和借鉴。反观当下盛行的写意油画,当然也不失佳作,但是林风眠先生当年创办国立艺术院提出的“介绍西洋艺术!整理中国艺术!调和中西艺术!创造时代艺术!”的学术方针,对当下的绘画实践还有着持续而积极的指导意义。