艺术思维下的形态创新研究

——以南艺实验性公交站设计为例①

丁治宇(南京艺术学院 设计学院,江苏 南京 210013)

赵楠艳(中国传媒大学南广学院,江苏 南京 210000)

一、概念缘起

学院组织的暑期欧洲游学之旅已经历时十余年之久,每次访学都能让参与的师生们感受到西方设计艺术和人文情怀的魅力和精髓。

作为历经八次游学的亲历者亲身体验到了众多形态别致、技术精美且饱含艺术气息和地域文化特征的城市公交站。回国以后,那些柔美舒展的构架、精细的节点构造、斑驳的光影关系以及体验式的灰空间情节,久久留存于脑海之中且挥之不去。

在随后的本科二年级的日常专业教学之中,笔者萌发了结合学院实验性教学要求进行实验性公交站设计创作的构想。以城市公交站相对简单的功能定位为基础,充分发挥设计专业学生对于形态艺术固有的天赋和灵性,从实验性设计的角度和视野出发,来找寻和探索能整合形态、结构、技术甚至表皮的艺术化公交站台设计。

于是,怀揣着自己的想法和对设计成果的模糊性预知,以实验为该课题的终极目标,实验性公交站设计团队如火如荼地展开了设计工作,并以最终的实验性成果赢得了相关领导和同行的认可和赞赏。

二、对比研究

图1 国内外对比 (图片来源:百度网后经笔者整理绘制)

在公共交通发达的今天,城市公交站对每个人而言应该是再熟悉不过了,它们遍布于城市的各条主次街道,被看作是给乘客提供短暂停留的港湾。但这些站台,却很难让人们对其保持着深刻的印象和美好的回忆。在笔者经过问卷调查和整理分析后注意到,“简易”、“贫乏”、“单调”、“庸俗”和“没特色”等词语成为了人们对国内公交站台最多的评价!

然而对比一下西方国家的公交站台,它们却总能给人呈示出一种独特的体验和情景。荷兰的霍夫多普公交站宛如一条巨大的鲸鱼,柔美的线条折射出婉约的魅力和气质;西班牙的卡萨雷斯车站是使用曲线形的混凝土做成的,它如同一颗巨大的眼睛扑闪扑闪地在向乘客召唤;格鲁吉亚匹斯达公交站那金属质的折叠母元呈环状排列,犹如一个飘浮在空中的皇冠散发出闪闪银光;法国巴黎的公交站采用参数化多切面设计,构成一个多维曲线综合体,其柔软的边界和整体融合的坐具给人以一种新颖的体验感。还有其他一些诸如:用细钢管进行叠数排列、简洁别致的叶片状构形、悬浮柔和的云形构架、非线性多面拱体和变异蜂窝形多材质综合而成的公交站台,它们之中的每一个都是匠心独运的精品(图1)。

在初级的视觉感官认知后,设计团队对以上国内外的公交站台在从形态、材料、颜色、结构和创意等方面进行对比和分析,因为抽丝剥茧式的研究和剖析能给予设计团队更多的直觉性的启发和引导,并希望能诱发出设计所期望的实验性成果和未来的构想。

三、实验教学

实验性教学是南京艺术学院设计学院领导在教学改革中所作出的一种选择,而且已经实践多年且有了许多富有成效的设计硕果。实验性是对当代艺术设计教学本源的回归,它不仅是一种态度和价值取向,同样也是一种状态和姿势,成为全体设计师生持之以恒追求和展开教学的目标。

1.实验目标

实验性教学旨在使艺术设计能够突破传统教科书中的原理、方法、范畴、分类和样式等既定的范式,设计成果在彰显个体化形态和手法的同时,也试图让设计的本体和外延在形式的主流和边缘之中融汇成一体;一方面能呈示出一种功能与形式置换化的约定状态,另一方面也体现了改编后的语法规则和术语引领下的设计情境。

在实验性教学框架统筹下的建筑艺术设计之公交站设计,通过梳理基础的本元理论知识与内容,多维度整合设计专业新颖的设计理念,交叉性地建构革命化的设计形式,将该专业的前沿性、新锐性、未来性的设计特质进行呈现。并且反思既定模式和程式化思维方式,突破传统的近似“唯一解”的设计特征,让参与者学会在没有标准答案中去探寻、理解和接受那些可能展现集机会性、模糊性和多解性的设计形式和文本语言。因此,无论是拼接词汇臆造语义而架构来的形态关系,或是逻辑推演基因突变而创造出的未来形式都成为了实验性公交站设计的显性标志。

实验性经常让人联想到对未知结果的摸索和探究,这就使得通常意义上的成功和失败或者是即便有所偏离既定目标的阶段性产物,往往具有不确定性、机遇性和随机性的特征并且含有某种历史使命般的意义,因为结果必然是有指代性的——某种朝着设计师所期望的方向行进的潜在动力。

然而,正因为可能会有以上的情况出现,才使得公交站设计研究和教学研讨具有强大的前瞻性和旺盛的生命力,也正是结果所物化的多元性和试验性才能更加贴合实验性的主题和精髓。或者说是:实验性的产物符合实验性教学的目标,且开创了多维的设计形态可能性。

2.实验课程

对本科二年级第二学期专业课——建筑设计(2)以实验性公交站为主题进行实验性教学,将28位学生分成7小组,每组4人。要求设计概念必须由自然物形态演化而来,在为期6周的设计课程时间内完成1:1的综合材料实体模型建造工作和每人1份5000字的设计报告,并在第7周举办实验公交站设计成果展览。

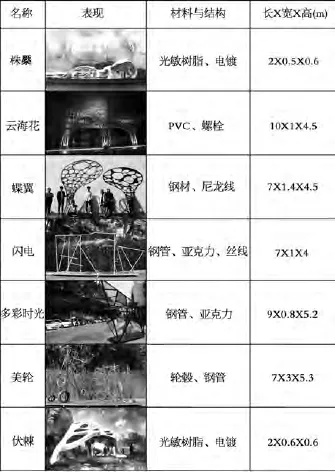

株橜的设计源于对自然界的老树根那盘旋交织、错向柔接形态关系的理解和演化,是在自然本元形式的基础上进一步拓展和外延。株橜蜿蜒的结构布置、形式维度、表皮肌理和从属坐具相互渗透并融合为一个整体,展现出结构即形式、形式亦坐具、坐具亦表皮的空间情节。两个大小相连的等候室具有完美的灰空间品质和优良的空间通透性,漫步期间的乘客不仅能获得步移景异空间感受,而且也能展开对自然物质迁延性的空间遐想。在具体实物模型制作方面,由于株橜的复杂形态很难在手工制作层面进行1:1的建造,所以改由3D打印和电镀技术对其进行实体模型表现(图 2)。

图2 株橜 (图片来源:设计团队绘制)

图3 云海花 (图片来源:设计团队拍摄)

图4 蝶翼 (图片来源:设计团队拍摄)

图5 闪电 (图片来源:设计团队拍摄)

云海花通过三根向上延伸的树形交错管状柱,构筑出一片轻盈剔透的柔性云顶,表达了对天空中漂浮云朵的自然向往。管状柱根部被锚固在带滑轮的移动底板上,它们和云顶皆是由PVC柔性管材以三角形为基础母元通过微型螺栓铰接而成。每个母元在保持三角形稳定构形之余都存有着各自相应的类比差异性,它们相互之间协同地格构成一个整体性模糊空间——集结构、形态、节点为一体化的新型公交站。并置、交错、迁延、同构、叠合等设计句法创造出的云海花,其一体化的形态特征具有高度的识别性、标志性和特殊性,同时也弥散出“云”这一不定形态物质的艺术气息(图3)。

蝶翼的公交站设计灵感来源于舞动的蝴蝶翅膀,薄壁钢管制成的大小各一的双曲面的骨架即是对飞翔的隐喻。设计师用粗细不一的尼龙线编织了整个非线性的围合面,且围合的面域同样呈现出孔洞疏密有序的渐变纹理和质地,在光线参与的情景之下,斑驳的光影、轻嫚的姿态和柔美的曲率等都被纳入乘客的视野,并在他们的脑海里进行影像的发酵和叠加。两个C形构架通过对视、反向或者多数量的组合布景,展示出各不相同的视觉剧本,不仅书写出一段即将开始或结束行程,而且激荡出一段激动人心的体验之旅(图4)。

雷电划破天空的瞬时现象映射出破裂、折叠和消影的痕迹,激发了闪电公交站的设计师们创作的冲动和欲望。适度倾斜的薄壁钢管支撑着折向的顶棚,用金属丝线编排成的放射形网被悬挂在空间之中,其间点缀着透明的片段式的有机玻璃管。钢管、丝网和玻璃管被用来象征那些打散的碎片、折痕和消逝印记,它们以重组、交叠以及透明的姿态融入整个站台空间之中。当夜幕降临,所有构成的物质元素在彩色灯光的协作下,好像发生了奇妙的化学反应,金属顶棚和底板反射出水花般的镭射关系,丝网对空间划分做出暧昧的评价,闪耀、迷离、悬浮等词汇成为了闪电公交站最引人注目的形态特征(图5)。

多彩时光的公交站设计描写的是一个关于将流动的音乐物化为实体空间装置的故事。错位、弯折的形态在黑色钢制构架的点状支撑下得以实现,蜂窝形组构的肌理顺着顶面的走势起伏。随着彩色有机玻璃、装饰性音符以及线谱作为新型触媒的介入,整个公交站设计以一种极具动态和艺术性的平衡和谦逊,来迎接和欢送即将来临和离去的乘客(图6)。

图6 多彩时光 (图片来源:设计团队拍摄)

图7 美轮 (图片来源:设计团队拍摄)

以美轮为概念的公交站设计,旨在创造出一种以旧创新的氛围和情感。以自然树木的形态为基础,通过将不同大小的废旧自行车轮毂、齿轮以及其他相应的零配件进行空间化组构和叠加,用焊接和螺栓等连接方式形成了两个大小贯通的候车空间,从而使得整个设计中弥漫着一股浓郁的机车嘻哈风和废旧立新的格调(图7)。

伏棘的设计灵感起源于对远古棘龙勇猛身形和鳞状盔甲的拓展。公交站的底面以四个不同的支点为起始,通过参数化格构的纹理以自然生长的方式向空间维向蔓延,并在适合的维度建构成一整个空间载体,形成了以结构为基础、形态为先导和肌理为辅助的整体性、协同化设计。伏棘设计的是对爬行的棘龙形态的呼唤,是对未来世界公交站设计的感知和憧憬。同样是因为伏棘的多维形态很难在手工制作上进行1:1的实体建造,所以也改由3D打印和电镀技术对其进行实体模型表现(图8)。

图8 伏棘 (图片来源:设计团队拍摄)

四、总结展望

以上的7组实验性公交站设计,都以自然形态概念为引源进行意识形态的设计加工和运作,最后形成集结构、形式、表皮和节点为一体化的整体性设计;在凸显自身独特性和标志性的同时,展示出实验性教学目标引导下的设计成果的多重机会性、可能性和模糊性;其艺术化的造型有超凡脱俗之感且极具视觉张力,为形态创新的开创提供了一种新的实验性范式(图9)。从实验性公交站设计的提出——怀揣着一些的质疑和设计好奇——设计的开展、深化及模型的建造——成功举办设计成果展并获得了良好的反响,其中历时性所带来的实验性教与学的体验至今犹存于心。故此,笔者想做一些简短的总结,并希望以此能引发一些关注和讨论。

1.课题选择

图9 七组设计对比 (图片来源:设计团队绘制)

相对于其他一些建筑类型,城市公交站建筑的功能性是相对单一且容易掌控的,没有过多复杂的要求和限制。作为艺术院校环艺专业的学生,自然不能就建筑功能的复杂性设计和其他建筑学院校的学生相提并论,当然似乎也没有非得这样比较的必要性,他们的艺术天赋和对设计的领悟性是毋庸置疑和无须过多赘述的。因材施教的原则在此次教师对于课题的选择和把控上得到了更好的体现。作为团队设计的指导者在设计过程中发挥了自己有关建筑设计的实战经验,并从与艺术专业几乎不搭边的结构专业知识出发来思考可能的形态设计手法,同时教会了团队成员基本的结构受力原则和结构原型。

2.不足之处

设计过程中存在着某些不足和遗憾,也正应验了“没有任何事物是完美无缺的”这一名言。由于课程设计时间的限制,设计团队没有更深入地研究公交站的具体构造节点;因为专业的局限,没有对有关结构支撑的精准数学模型进行更加仔细地结构验算和推敲,仅靠查验结构原型列表和结构经验承载数据来确立准确的支撑方案;因为设计团队人数的限制,没有就过程中出现的其他一些设计形式进行深化和实体表达,仅选取了有限的七个设计作为最后呈现的设计成果。

当然在一个规定的阶段内,如果最后能完成可取性的、实质性的阶段性成果的话,也足以验证这种实验性设计的成效。这样想来,若将上述这些微观层面的、更深入性的细节与宏观层面的、整体设计概念和操作手法进行比较,前者的侧重面似乎已经不是那么重要了,毕竟它们是可以留待后续进行研究和探索的。或许正是因为这些不足,才更可能领导设计向着更高、更好、更新的层面进发!

3.展望未来

实验性教学作为南京艺术学院设计学院的教学特色,笔者相信在本次概念性课程设计中已得到了充分的展示:强调从自然形态源的角度来思考设计课题;加强设计过程中进行专业交叉层面的探讨和沟通;丰富展示设计中的多维表现手法;淡化设计成果的唯一性并增加设计作品的多解性。以及之所以为实验性,是因为只有走“实验”这一过程才能导向希望的或是偏离目标的结果,两者都具有指代性的意义。

突然想起这样的情节:坡道、斜向支撑、楼面的黏连等实验性的设计手法在库哈斯的早期设计作品中都遇到了夭折的命运,而这些又在随后的众多其建成作品中得到充分地实现并获得广泛的赞誉。类似此番曲折的经历,当然都曾发生在很多当今大牌建筑师身上,如若不是对“实验性”的倡导和坚持,那又何来当代许多令人兴奋的设计佳作!

在这个瞬息万变的时代,设计师需要用实验的精神来武装自己的设计思维,用大胆、前卫和新锐的实验性设计来丰富城市空间并提升自己的审美情趣,因为这样且只有这样才能为新形式下的景观建筑形态创新开辟一条切实可行的实验之路。

——没有车的公交站