丰子恺:人间情味

文 |施 迅

“美术是为人生的,人生走到哪里,美术跟到哪里。”丰子恺一生都在践行“立人”为根本的大众美育理念,这种理念的背后是一种广博的胸襟。

丰子恺绘画作品

近年来,丰子恺的漫画和散文受到国人特别是年轻人的喜爱。遥想20世纪初,王国维、蔡元培等人倡导美育,丰子恺便是美育最主要的实践者之一—他是当时第一本美育杂志的编者,孜孜不倦地从事艺术理论、散文创作、漫画创作、音乐普及工作50余年。

2018年是丰子恺诞辰120周年。“美术是为人生的,人生走到哪里,美术跟到哪里。”丰子恺一生都在践行“立人”为根本的大众美育理念,这种理念的背后是一种广博的胸襟。正如丰子恺所说,“我的心为四事所占据了:天上的神明与星辰,人间的艺术与儿童”。

师从弘一法师和夏丏尊

1898年11月9日,丰子恺出生在浙江省崇德县桐乡石门镇一个殷实人家,父亲嗜读诗书。由于是同辈中唯一的男孩子,父母亲十分珍爱他,取小名“慈玉”。1914年,丰子恺考上了浙江省立第一师范学校,师从李叔同即弘一法师学习音乐和美术,师从夏尊学习国文。

李叔同集诗、词、书画、篆刻、音乐、戏剧、文学成就于一身,“温而厉,恭而安”,不仅给予丰子恺音乐和美术上的启蒙,也是其毕生的人格榜样。一次,李叔同郑重地对他说:“你的画进步很快,我在南京和杭州两处教课,从没见过这样快速的进步。”这次谈话对丰子恺影响深远,他后来回忆说:“从这晚起我便打定主意,专心学画,把一生奉献给艺术,永不变志。”

毕业后,丰子恺留学日本,回国后与同学创办中国教育史上第一所包括图画、音乐、手工艺各科的私立艺术师范学校—上海专科师范学校,组织发起“中华美育会”,创办《美育》杂志,还和夏尊、朱自清等良师益友一起在上海创办立达学园、开明书店。

1927年,丰子恺皈依弘一法师,开始与法师合作第一集《护生画集》。丰子恺作画,法师写诗。在法师50岁生日时,丰子恺出版了第一集《护生画集》为恩师祝寿。到了1940年,他又出版了《护生画续集》祝贺恩师60寿辰。

丰子恺和弘一法师约定好,每10年出一集。然而抗战期间在从遵义逃往重庆的路上,他便听到法师63岁圆寂的消息。在法师去世之后,他仍坚守约定。《护生画集》从1929年出版第一集,到1979年出版第6集,跨越了整整半个世纪没有间断,堪称中国文化史上的一个奇迹与佳话。唯一的遗憾,是后来的四集没有了弘一大师的题字。

“《护生画集》之旨,是劝人爱惜生命,戒除残杀,由此而长养仁爱,鼓吹和平。惜生是手段,养生是目的。护生,就是护自己的心。”丰子恺在《劳者自歌·则勿毁之己》一文中写道。

在日本游学期间,丰子恺对日本漫画家竹久梦二的简笔画情有独钟。“记得20余岁时,我在东京的旧书摊上碰到一册《梦二画集·春之卷》,我当时便在旧书摊上出神……这寥寥数笔的一幅小画,不仅以造型的美感动我的眼,又以诗的意味感动我的心……”回国后,丰子恺在浙江春晖中学任教时,开始尝试这种简笔画的创作。

1924年,丰子恺第一幅公开发表的作品《人散后,一钩新月天如水》刊登在朱自清、俞平伯编辑的杂志《我们的七月》上。画面是茶楼一角,客人已散,桌上散放着茶具,卷起的帘外悬着一弯新月……场景极为日常,意味却深远。

时任上海《文学周报》主编的郑振铎看了大为赞赏:“我的情思……被他带到一个诗的仙境,我的心上感到一种说不出的美感。”1925年起,他便陆续发表丰子恺的画,并冠以“子恺漫画”之名,还为丰子恺出了第一本画集《子恺漫画》。丰子恺和他的“子恺漫画”因此成名并流传开来。

丰子恺不屑于崇尚象牙塔里的艺术,即只为知识阶层所享有而互相欣赏的艺术。“欧化东潮之初,我国人盲法西洋,什么都变本加厉。研究科学回国的人,把人看得同机械一样。研究艺术回国的人,看见中国里只有他一个人,美其名曰‘浪漫’。所谓‘象牙塔里的艺术’,就是这班人造出来的。”

相反,丰子恺主张艺术特别是绘画和音乐,应该走下高台深入社会,从而形成一种美的社会风气。战时,丰子恺受聘于浙江大学,教授艺术课程。在教学设备、资料全无的情况下,他不但可随时吟诗唱曲、即兴作画,讲述艺术理论时旁征博引、融会贯通,吸引了无数听者,“共约百余人,后排无座位,均站立,如看戏然”。

丰子恺

“在30年代,子恺兄为普及音乐绘画等艺术知识写了不少文章,编了好几本书,使一代的知识青年,连我这个中年人也包括在内,受到了这些方面很好的启蒙教育。”教育家叶圣陶曾称赞道。

真正的儿童崇拜者

丰子恺对儿童全身心的爱和欣赏,洋溢在其漫画和散文作品中,令人动容。“五四”新文化运动中,“儿童的发现”使得儿童地位得到了空前的重视。丰子恺说自己是“儿童崇拜者”,他说,“天地间最健全的心眼,只是孩子们的所有物,世间事物的真相,只有孩子们能最明确、最完全地见到。”

1932年年底,丰子恺拿出多年积蓄,亲自动手设计、建造“缘缘堂”,“只有住正直的房子,才能涵养孩子们正直的天性”。

丰子恺绘画作品

“爸爸请人在院子里搭起架子,上面铺上一大片竹帘,院子就晒不到太阳了。我们一大群孩子在竹帘下玩耍,摘几张芭蕉叶子,铺在地上,往上面一躺,叶子凉爽爽的,透过竹帘的缝隙还能看到闪烁的蓝天。我们还剥莲蓬吃,抽出里面黄色的纤维,当作‘烟丝’,塞进中空的莲蓬茎里,抽起‘莲蓬烟’。”丰子恺最小的女儿丰一吟回忆。

在丰子恺眼中,真正的艺术家需要有一种万物同情的能力。“画家的心,必常与所描写的对象相共鸣共感,共悲共喜,共泣共笑;倘不具备这种深广的同情心,而徒事手指的刻划,决不能成为真的画家。即使他能描画,所描的至多仅抵一幅照相。……这正是‘物我一体’的境涯,万物皆备于艺术家的心中。”

在丰子恺看来,这方面,孩子即艺术家。“在这里我们不得不赞美儿童了。因为儿童大都是最富于同情的。且其同情不但及于人类,又自然地及于猫犬、花草、鸟蝶、鱼虫、玩具等一切事物,他们认真地对猫犬说话,认真地和花接吻,认真地和人像(即娃娃)玩耍,其心比艺术家的心真切而自然得多!他们往往能注意大人们所不能注意的事,发现大人们所不能发见的点。所以儿童的本质是艺术的。”丰子恺由衷赞叹。

丰子恺看到,在儿童的世界里,房子的屋顶可以拆去,以便看飞机;眠床里可以长出花草,飞出蝴蝶,以便游玩;凳子的脚可以穿上鞋子;房间里可以筑铁路和火车站;亲兄妹可以做新官人和新娘子;天上的月亮可以让它下来……这种灵气不带一丝成人世界的虚伪和世故。

丰子恺在一篇文章中写道,“我真心地疼爱孩子:他们笑了,我觉得比我自己笑更快活;他们哭了,我觉得比我自己哭更悲伤;他们吃东西,我觉得比我自己吃更美味;他们跌一跤,我觉得比我自己跌一跤更痛……”

丰子恺的文章曾受到日本研究者吉川幸次郎和谷崎润一郎的好评。1946年丰子恺回应说:“我不但如谷崎君所说的‘欢喜孩子’,并且自己本身亦是个孩子。”他慨叹:“在中国,我觉得孩子太少了。成人们大都热衷于名利,萦心于社会问题、政治问题、经济问题……没有细嚼人生滋味的余暇与余力。孩子们呢,都被竞赛考试分数……弄得像机器人一样,失却了孩子原有的真率与趣味,长此以往中国恐将全是大人而没有孩子,连婴孩也都是世故深通的老人了。”这些话在今天依然掷地有声。

人生三境界

1937年,抗战爆发后,丰子恺带着一家老小逃向西南内陆。从家乡出发,经过浙江桐庐,江西萍乡,湖南长沙,广西桂林、宜山、思恩,再到贵州都匀、遵义,最后到达重庆,逃亡长达8年。

有一次,丰子恺问儿子瞻瞻最喜欢什么事,瞻瞻答“逃难”—“就是爸爸、妈妈、宝姊姊、软软……娘姨,大家坐汽车,去看大轮船”。这让丰子恺不由得感叹道:“他能撤去世间事物的因果关系的网,看见事物的本身的真相。我在世智尘劳的实生活中,也应该懂得这撤网的方法,暂时看看事物本身的真相。唉,我要向他学习!”

作家刘以鬯曾在《忆丰子恺》一文中,回忆抗战时期到重庆郊外拜访丰子恺的情景:“走进那幢涂着白色粘土的屋子,我见到几个孩子与一个老头子。孩子们在忙碌地搓湿泥,老头子则用刀子将搓成的泥土切成许多小方块……”原来,丰子恺正和孩子们在做麻将牌。丰子恺解释道:“战时物资缺乏,目前必需品尚且难找,何况麻将牌。几个孩子喜欢玩麻将,只好自己动手做。”

逃难时一家老小三代人的花费,都靠丰子恺。没钱了丰子恺就一张张画出来,画卖出去接着逃难。实在没有钱了,孩子们将历年的压岁钱全部拿出来“资助”,全家才能继续逃亡。

丰子恺绘画作品

丰一吟回忆,逃难中父亲常常带着他们苦中作乐。父亲教他们背诵《古文观止》、古诗词,阅读意大利作家亚米契斯的作品《爱的教育》。每周六晚上,丰子恺都要召开一次家庭学习会。每次买5元的糕点果品给孩子们吃,他一边吃一边讲故事,这会定名为“五元会”。在石门话里,“五元”和“和谐”读音近似,所以又叫“和谐会”。后来物价涨了,他就买10元的东西,石门话“10元”与“慈贤”音近,学习会就改名为“慈贤会”。

这的确是苦中作乐。“逃难的艰辛,是我们小孩子难以理解的。父亲的胡须逃出来时是全黑的,到了萍乡就已白了三分。”丰一吟感慨。

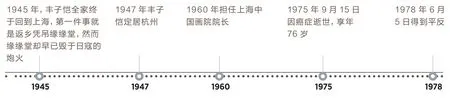

1945年,丰子恺全家终于回到上海,第一件事就是返乡凭吊缘缘堂,然而缘缘堂却早已毁于日寇的炮火。1947年丰子恺定 居 杭 州,1960年担任上海中国画院院长。文化大革命爆发后,他遭到批斗和迫害。1975年 9月 15日因癌症逝世,享年76岁。1978年 6月5日得到平反。

即便在最困难的人生处境中,丰子恺仍然坚持秘密作画,“心若大了,事情就小了”。

澳大利亚汉学家、《艺术的逃难—丰子恺传》作者白杰明认为,在那个大时代中,丰子恺难以归类:他同情劳苦大众,并得到很多知识分子的认同;他是虔诚的佛教徒,是自然和儿童的近距离观察者;他的艺术看似温和,却常常传递着强烈的信息。

“父亲对人生境界的比喻,就像三层楼。一层是物质生活,二层是精神生活,三层是灵魂生活。懒得或无力走楼梯的,就住第一层,能把生活过好,锦衣玉食就满足了。其次,高兴或有力走楼梯的,就爬上二层楼去玩玩,或者久居在里头,这就是专心学术文艺的人。这样的人,即所谓的‘知识分子’‘艺术家’。还有一种人,对二层楼还不满足,就再走楼梯,爬上第三层楼,走向灵魂生活,这就是宗教了。”丰一吟说。

丰子恺留给丰一吟的唯一一幅画,是12岁那年给她画的一张像。一个齐耳短发的小姑娘正在写字,留白处题有陶渊明的一句诗,“盛年不重来,一日难再晨,及时当勉励,岁月不待人”。