安徽省土壤有效硫现状及时空分布

钱晓华,杨 平,周学军,胡荣根,孙海龙,张兆坤,孙旭进

(1 安徽省土壤肥料总站,合肥 230001;2 宣城市土肥站,安徽宣城 242000;3 太湖县土肥站,安徽太湖 246400;4 宿州市埇桥区农技中心,安徽宿州 234000;5 涡阳县农技中心,安徽涡阳 233600;6 六安市园林绿化管理局,安徽六安 237000)

国内外有关土壤氮、磷、钾大量元素及其区域分布的研究比较多,而对中微量元素研究则相对较少。硫是植物必需的营养元素,需求量和磷相当,有些作物需硫甚至超过磷[1]。土壤有效硫是作物硫素营养的主要来源,土壤缺硫的地区有亚洲、大洋洲、非洲、西欧和北美,几乎遍及世界各地[1–2]。国际上自1960年以来,关于植物的硫素营养和土壤硫的含量分布、有机硫的转化、硫的循环以及土壤、植物中硫的测定等都进行了大量的研究。迄今,国外对土壤硫素状况和硫肥肥效已取得不少研究结果,澳大利亚、新西兰、南美和北美以及非洲和亚洲的热带地区均有区域性有效硫报道[1,3–4]。

进入20世纪90年代,我国学者相继对天津、山东、江苏、湖南、四川、陕西等地区的土壤有效硫状况及硫肥效应进行了研究[1–2,5]。安徽省的研究亦卓有成效[6],上世纪70年代,祁敏在安徽省安庆地区进行了土壤有效硫的调研;90年代,章力干等对安徽淮北土壤有效硫状况及其影响因素进行了特征性分析[7–8],胡正义等对安徽省黄潮土、灰潮土、砂姜黑土、黄褐土、黄红壤和水稻土等土壤耕层的硫形态组份进行了分析[9],但总体上局限在跨大区代表性取样分析,对安徽省大范围农田尺度的土壤硫素状况和时空变化仍缺乏系统的研究。

综合国内外有关土壤有效硫研究的大部分文献,内容多集中在作物硫营养肥效和植物缺硫机理等基础性研究方面,调查一般采用土壤大比例尺代表性采样的方法,缺少广泛、系统性的农田土壤硫素分布现状调查和测定数据,研究结论不能客观反映省域硫元素分布规律。近年开始的有效硫地统计学分析,国内外研究结果基本相似,如陕西、河北土壤有效硫最大相关距离为30 ~60 km,空间变异具有渐变性。土壤有效硫含量易受人为活动如施肥、耕作的影响,此类变异的随机性、结构性、独立性与相关性反映出一定区域局部的定量变化特征[5]。在缺硫指标方面,国外确定的土壤缺硫临界值一般为10 ~12 mg/kg,与国内同类研究相比明显偏低,究其原因主要是国外土壤有效硫评价方法和临界指标研究所用的植物是牧草或燕麦,其吸硫量和干物质产量较低[10–11]。自第二次土壤普查后30年间,国内仍普遍使用土壤有效硫4级丰缺指标,即:极缺(< 8 mg/kg)、缺乏 (8 ~16 mg/kg)、潜在性缺乏 (16 ~30 mg/kg) 和充足 (> 30 mg/kg)[1,6–7]。从研究与应用现状分析,由于我国农作物产量水平的提高及作物肥效试验的扩大,该指标已难以满足作物实际缺硫估计的要求,尤其在大田生产上指导性不强。

2005年以来,随着测土配方施肥项目的开展,安徽省先后有95个县 (市、区) 完成了有效硫等中微量元素营养的调查采样、分析,进行了小麦、油菜、水稻等作物多年多点试验66个 (油菜试验25个,水稻试验27个,小麦、玉米、大豆轮作试验计14个)。根据田间试验及相关分析,率先研究并制订了《硫肥合理施用技术规程》(DB34/T2846-2017),将有效硫丰缺指标更新调整为五级,即:极缺 (<10.0 mg/kg)、缺乏 (10 ~16 mg/kg)、较缺乏 (16 ~22 mg/kg)、中等 (22 ~34 mg/kg) 和丰富 (> 34 mg/kg)[12]。在此基础上,本文收集整理了测土配方施肥项目10年来获取的全省土壤有效硫数据、试验分析与空间数据并组织专家进行审核,开展了耕地土壤有效硫丰缺现状及时空变异研究,旨在研究全省农田土壤有效硫丰缺现状、分布特征和变化规律,探讨不同土壤类型有效硫差异和省域硫养分空间变异结构,对掌握安徽省耕地硫元素有效供给状况和推进科学施用硫肥技术具有十分重要的作用。

1 材料和方法

1.1 研究区概况

安徽省位于我国的东南部,地处长江、淮河的中下游,介于东经 114°54′ ~119°37′、北纬 29°41′ ~34°38′之间。根据安徽省第二次土壤普查土壤分类系统 (1988年) 划分,全省共有砂姜黑土、黄褐土、潮土、水稻土等13个土类、34个亚类、218个土种,其中水稻土、潮土、砂姜黑土、黄褐土等4个土类包括耕地土种167个,占土种的72%。

1.2 土壤样品

2005年以来,在安徽省砂姜黑土、潮土、水稻土等11个土类,按农区耕地每10公顷左右取一个代表性土样的方法,采集0—20 cm土层土壤样品,共采集了 (包括90%的耕地类型和少量园地土种)34.5万个耕层土样。依照《测土配方施肥技术规范》,统一标准采样、风干、磨碎、过1 mm筛和分析。

1.3 土壤有效硫分析方法

磷酸盐–乙酸浸提–硫酸钡比浊法。

1.4 数据处理与制图

对调查分析区域内土壤样品所获得土壤硫养分状况数据,采用传统统计学方法进行数据处理。通过3σ准则处理特异值,即样本平均值加减三倍标准差,在此区间以外的数据均定为特异值,然后分别用正常最大值和正常最小值代替特异值[13]。特异值识别和处理后的样本其描述性分析利用Excel软件进行。

由于采样点过多时随机误差增加,可能降低土壤有效养分空间预测精度,同时为减轻插值分析计算量,本研究用ArcGIS10.1的Create Random Points工具对样本进行随机处理,全省共生成50374个采样点进行插值分析。在进行养分空间克里格 (Kriging)插值前,先进行养分的空间趋势效应分析,以反映土壤肥力因子的空间分布特点,为土壤养分数据进行空间插值提供准确的阶数参数,避免在阶数选择上造成可能误差[14–15]。

2 结果与分析

2.1 耕地土壤有效硫现状与空间分布

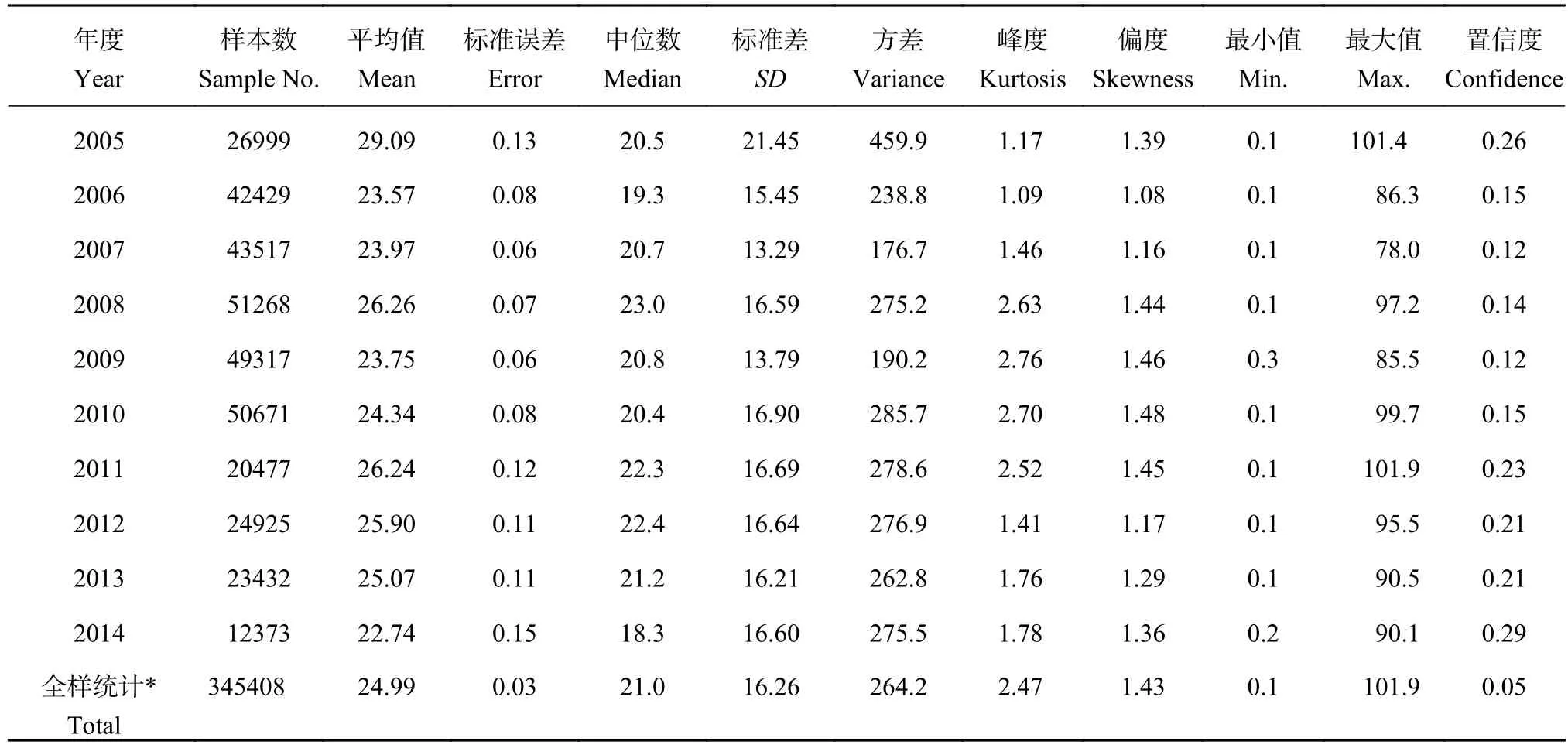

2.1.1 安徽省土壤有效硫概述 安徽省各年度土壤有效硫统计分析结果表明 (表1),全省土壤有效硫含量范围在0.10 ~101.90 mg/kg之间,平均值为24.99 mg/kg,中位数为21.00 mg/kg,两者有一定的偏差,说明平均值受全省有效硫样本数据的极值尤其是最大值的影响较大。由峰度值2.74也表明,全省有效硫含量数据分布略呈扁平状态,没有明显的尖峰;偏度值1.43说明,土壤有效硫含量数据为左偏分布,数据向极小值方向相对集中,即土壤有效硫的中心趋向分布被较低值影响而使其呈非标准态的正态分布。2005—2014年,多数年份的土壤有效硫统计分析总体趋势与上述分析相似。

表1 安徽省土壤有效硫描述性统计表Table 1 Descriptive statistics of soil available sulfur in Anhui province

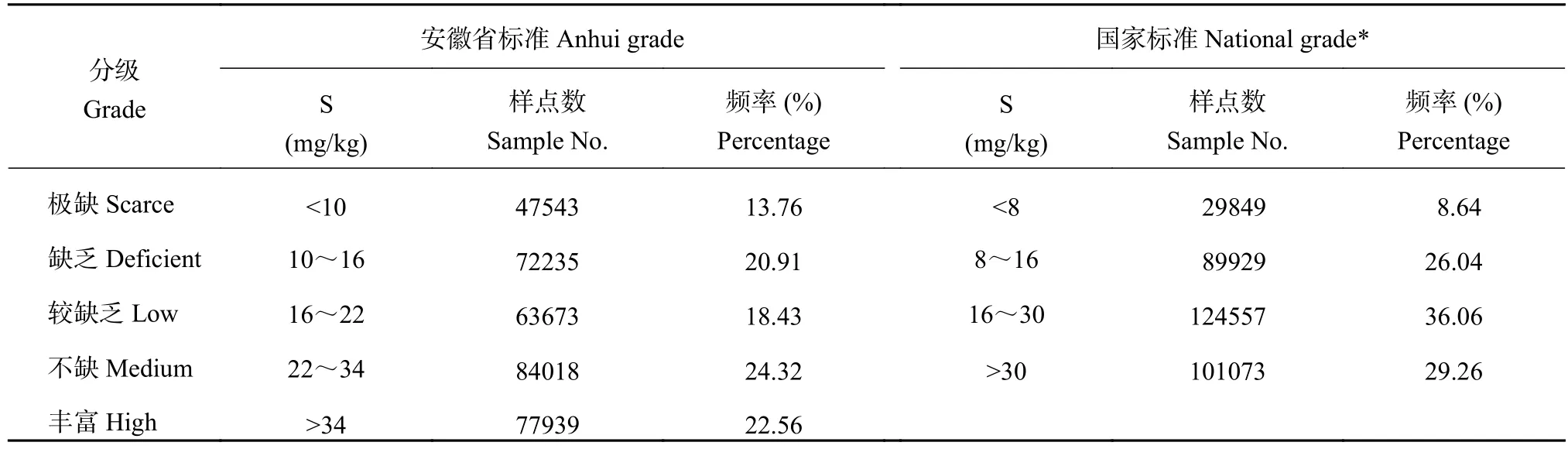

2.1.2 安徽省土壤有效硫丰缺现状 表2分析表明,本省耕地土壤缺硫明显。按照本省有效硫五级指标和全国第二次土壤普查有效硫指标分别统计分析,全省耕地土壤有效硫含量处于极缺 (< 10 mg/kg) 和缺乏 (10 ~16 mg/kg) 水平的分别占总样本数的13.76%和20.91%,即有效硫明显缺乏的样本数占全省总样本数的34.67%,有效硫处于较缺乏 (16 ~22 mg/kg) 水平的占18.43%。

表2 土壤有效硫分级指标及安徽省耕地土壤硫在各级中的比例Table 2 The grades of soil available S contents and the percentages of farmlands in each grade in Anhui Province

2.1.3 安徽省土壤有效硫丰缺地理分布 采用本省有效硫五级分类,制做全省土壤有效硫地理分布图 (图1),得出省域分布规律如下:缺硫 (< 16 mg/kg) 主要集中在淮北平原区、皖西大别山和长江以南的西部冲积平原及丘陵山区;在安徽省域的沿淮至长江流域的广大中部地区,土壤不缺硫或丰富,其中,沿涡河的谯城、涡阳,沿长江的宿松、望江、池州 (市),安徽东、中部的天长、来安、全椒、庐江和居巢等区域土壤有效硫也明显高于其他地区;在全省土壤缺硫区域向硫丰富过渡地带,土壤多为潜在性缺硫或不缺硫;极缺硫 (< 10 mg/kg) 仅出现在缺硫分布区,且面积相对较小,呈分散状分布。

图1 安徽省土壤有效硫分布Fig. 1 Spatial distribution of soil available sulfur in Anhui Province

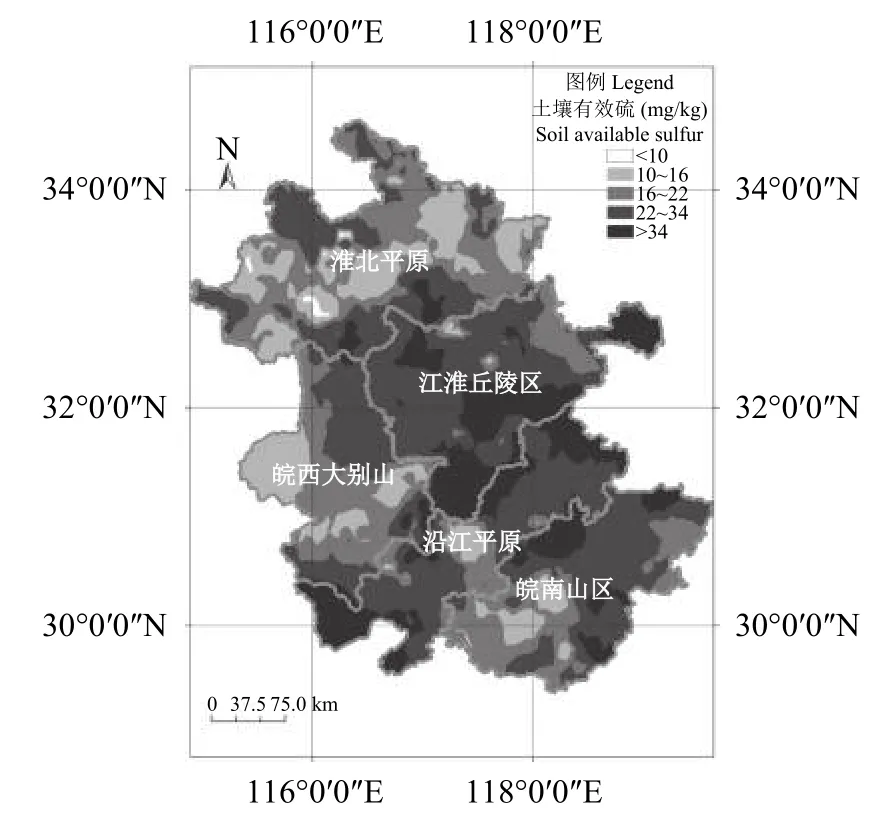

2.1.4 安徽省硫元素空间分布趋势 图2显示,省域总体缺硫现状为由东向西递增、南北向中间趋减,较直观地反映出安徽省耕地土壤有效硫现状。缺硫区域特点呈现趋势为:由东向西呈直线型,逐渐增加,养分空间克里格 (Kriging) 插值的趋势效应为Ⅰ阶;由南向北呈“U”型,为先增加后减少再增加,趋势效应为Ⅱ阶。

图2 土壤有效硫趋势分析图Fig. 2 Trend analysis graph of soil available sulfur

2.2 耕地土壤有效硫区域分布特点

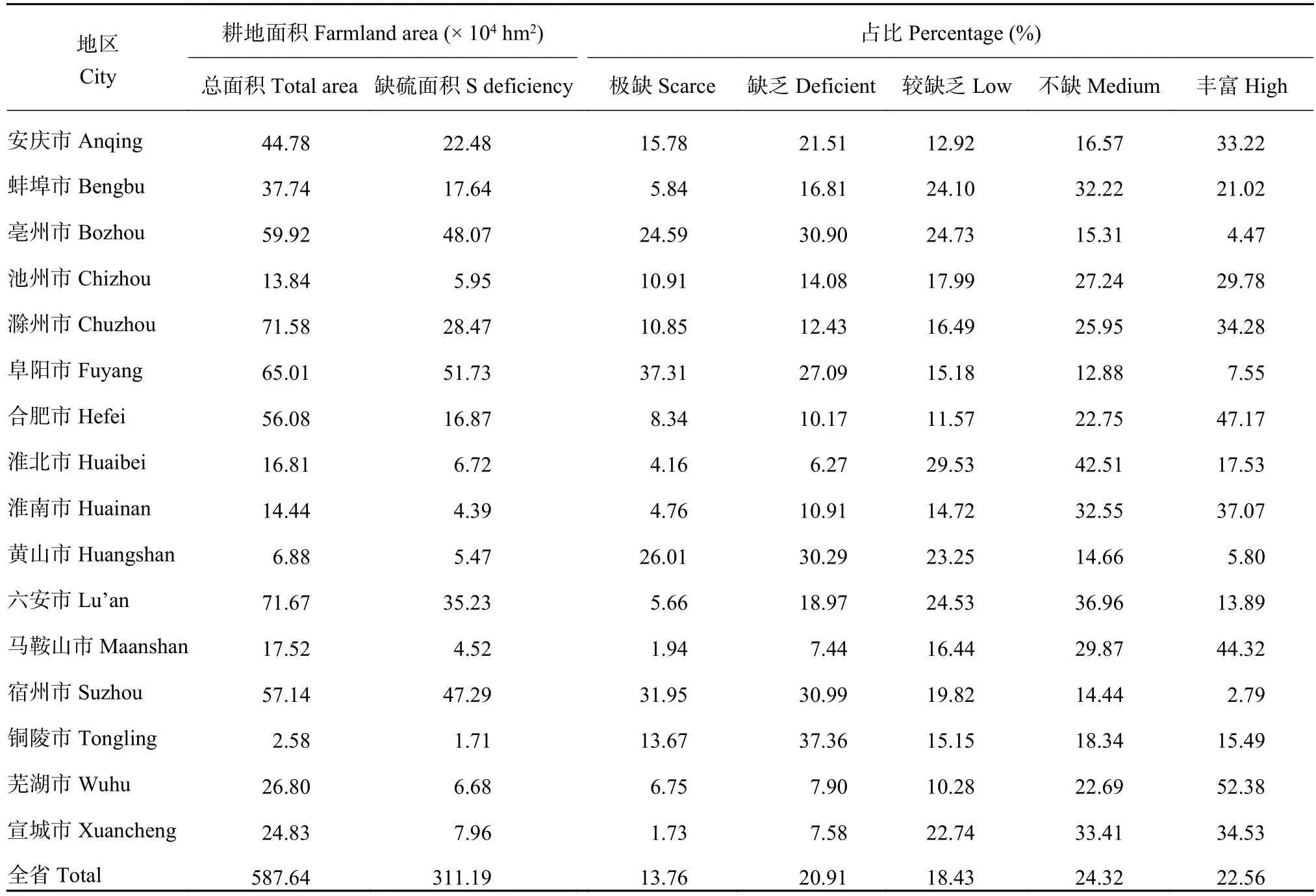

2.2.1 耕地土壤有效硫区域分布特点 安徽省耕地总面积587.64万hm2(2015年统计年鉴数据),土壤缺硫 (< 16 mg/kg) 和较缺硫 (16~22 mg/kg) 耕地面积约311.19万hm2,占全省耕地总面积的53.10%。从各市耕地土壤缺硫和较缺硫比率看,宿州、亳州和阜阳三市缺硫状况最为严重,都达到80%。缺硫耕地面积以阜阳市最大,达51.73万hm2,其次是亳州市和宿州市,分别为48.70和47.29万hm2,三市耕地缺硫面积占全省缺硫总面积的47.27%。黄山市、铜陵市土壤缺硫也较为严重,其缺硫面积均超过本地区耕地面积的60%。其他各市土壤缺硫状况相对较轻,一般占耕地总面积的20%~50%;马鞍山和芜湖两市土壤缺硫状况最轻,占本地区耕地面积不足 25% (表 3)。

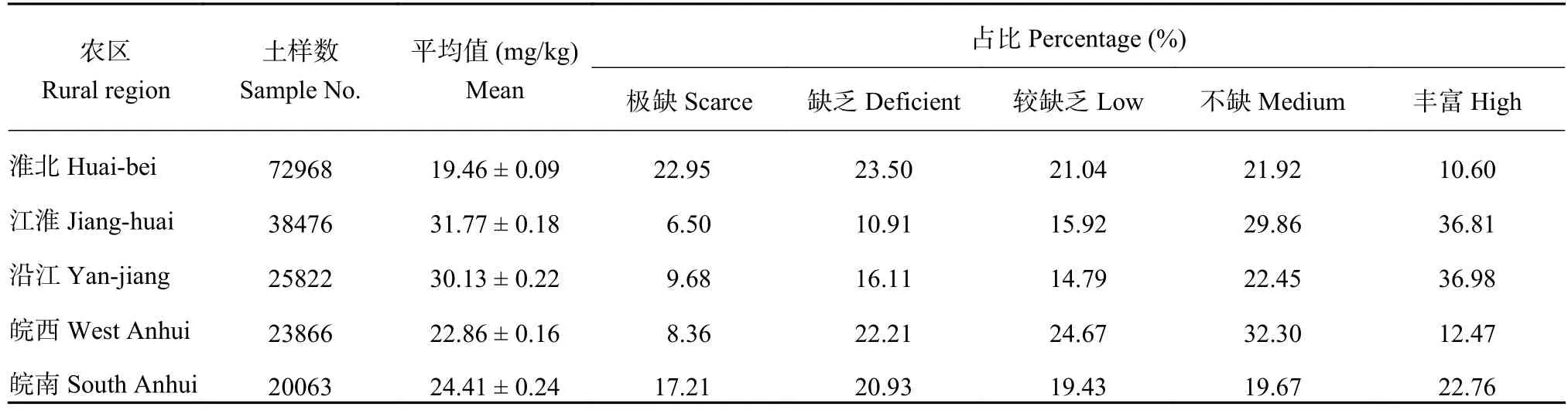

2.2.2 耕地土壤有效硫不同农区分布规律 按安徽省的淮北平原、江淮丘陵、沿江平原、皖西山区和皖南山区 (简称淮北、江淮、沿江、皖西和皖南) 五大农区分别统计,不同农区土壤有效硫 (表4) 结果表明,安徽省土壤有效硫平均含量以淮北最低,江淮最高,各农区平均含量依次为:淮北19.46 mg/kg、皖西22.86 mg/kg、皖南24.41 mg/kg、沿江30.13 mg/kg、江淮31.77 mg/kg。土壤有效硫极缺 (< 10 mg/kg) 和缺乏 (10~16 mg/kg) 比率,以淮北最多,占样品总量的46.45%;皖南次之,占38.14%;皖西第三,占30.57%。土壤有效硫较缺乏比率 (16~22 mg/kg),以皖西最高,占样品总量的24.67%;其次为淮北,占21.04%;皖南区略低,占样品总量的19.43%。土壤有效硫不缺 (22~34 mg/kg) 和丰富 (> 34 mg/kg) 比率,沿江占样品总量的59.43%,江淮高达66.67%。江淮与沿江地区土壤有效硫含量较高,应与区域内施肥水平较高以及工矿业排放等因素有密切关系,工业密集区大气中硫污染程度高,可通过降雨或干沉降输入土壤[1,15–16]。

2.2.3 不同土类的土壤有效硫变化特点 安徽省砂姜黑土、潮土、水稻土等11个土类 (其中,潮土类按黄潮土、灰潮土亚类分别统计) 有效硫汇总统计结果(表5) 表明,不同土类以棕壤的有效硫平均值最低,为17.60 mg/kg,其次是黄潮土、粗骨土、红壤、黄壤、紫色土和砂浆黑土,平均值均低于有效硫较缺乏指标 (22 mg/kg);其余土类均高于22 mg/kg,其中水稻土有效硫含量最高,为29.04 mg/kg。从缺硫发生频率看,棕壤、粗骨土和砂姜黑土最容易出现缺硫,有效硫 < 16 mg/kg的频率均达到或超过50%;紫色土、红壤、黄潮土、灰潮土、黄棕壤和黄壤的缺乏 (< 16 mg/kg) 频率分布处于39.67%~45.28%之间;水稻土、黄褐土缺硫风险最低,有效硫 < 16 mg/kg的频率分别为24.14%和25.07%,而不缺硫频率在60%左右。前八类土壤应注意选择含硫化肥和补施硫肥,以提高土壤有效硫含量,降低作物缺硫风险[15–16]。

表3 安徽省各市各级有效硫含量土壤面积及比例Table 3 Area and percentage of soil with available sulfur content in different grades in the cities of Anhui Province

表4 安徽省农区各级有效硫含量土壤在其总面积中的占比Table 4 Percentage of soil in different available sulfur grades in the area of rural regions in Anhui Province

2.3 安徽省土壤有效硫时空变化特点

2.3.1 耕地土壤缺硫区域变化 1996年,张继榛等[7]采集安徽省13种母质、10个土类的耕层土样800个,首次对安徽省土壤有效硫含量进行了较全面的分析。本研究与当时结论作对比,可以看出省域不同地区和土壤有效硫含量发生了变化。1996年,缺硫土壤,淮北 (47.7%) > 皖西 (42.0%) > 沿江 (28.0%) >皖南 (17.0%) > 江淮 (15.5%),而现在缺硫区域分布为淮北 (46.4%) > 皖南 (38.1%) > 皖西 (30.6%) > 沿江(25.8%) > 江淮 (17.4%)。淮北、皖西和沿江三区域缺硫比率略降,变化最为明显的是皖南地区土壤缺硫状况明显趋重,其原因主要是皖南地区农作物复种指数很高,大多在200% 或更高,每年从土壤中消耗有效硫数量很大,如肥料结构中硫源断绝,即会发生作物缺硫[7,16]。

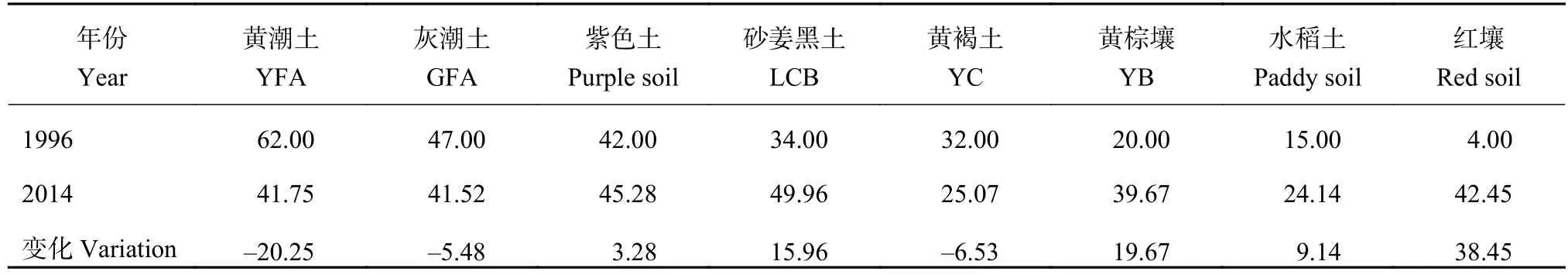

2.3.2 耕地土壤缺硫土类的变化 从表6对比看出,土壤缺硫状况随着时间的推移发生改变。1996年土壤缺硫最为严重的是黄潮土,缺硫土壤频率高达62.00%,而本研究最为严重的是棕壤和粗骨土,占56.90%。耕地土壤缺硫土类变化最明显的是红壤,其缺硫频率由4.0%增加到42.4%;其次是砂姜黑土和黄棕壤,从缺硫频率20% ~30%上升至40%~50%。红壤和黄棕壤主要分布在皖南和皖西山区,这与上文所述的全省缺硫区域变化规律同步。本研究中,土壤缺硫明显减轻的土壤类型有黄潮土、黄褐土和灰潮土,尤以黄潮土变化最明显,缺硫频率从62.0%降至41.8%,其余频率多集中在40%~45%,由此可见各类土壤均出现了不同程度的缺硫风险。

表6 1996年和2014主要土壤中有效硫 < 16 mg/kg的面积在该类土中的占比 (%)Table 6 The percentage of area with available soil S < 16 mg/kg in the main soil groups in 1996 and 2014 in Anhui

2.3.3 不同测土时段土壤有效硫变化 对比分析本项目前5年 (2005—2009年) 与后5年 (2010—2014年)测土数据,土壤有效硫变化为:后5年省域土壤有效硫含量平均值为24.91 mg/kg,比前5年25.04 mg/kg下降了0.13 mg/kg,土壤有效硫含量下降达到显著水平 (P < 0.05)。不同农区分析,淮北平原土壤有效硫含量下降最为明显,由前5年的20.96 mg/kg降到18.98 mg/kg,达到极显著水平 (P < 0.01);而江淮、皖西、沿江地区后5年土壤有效硫含量平均值分别为32.79、22.53、30.23 mg/kg,较前5年分别增长了0.77、1.36、6.30 mg/kg,增长达到极显著水平 (P <0.01);皖南地区变化不显著。

按照土壤类型分段分析结果表明,水稻土有效硫含量平均值由前5年的30.13 mg/kg降低到后5年的29.70 mg/kg (P < 0.01);砂姜黑土、黄潮土、紫色土有效硫含量平均值分别下降0.37、3.40、9.29 mg/kg(P < 0.01);灰潮土、红壤、黄褐土、黄棕壤有效硫含量平均值分别增加了3.14、2.88、1.95、1.62 mg/kg(P < 0.01)。上述研究表明,不同土壤类型有效硫的增加或降低,形成了土壤区域时空变化,但耕作、施肥和环境对土壤有效硫变异的贡献仍有待研究[7,15–16]。

3 结论

1) 安徽省土壤缺硫状况较为严重,土壤缺硫 (<16 mg/kg) 和较缺硫 (16~22 mg/kg) 耕地面积约311.19 × 104hm2,占全省耕地总面积的53.1%。从各市耕地土壤缺硫和较缺硫比率看,宿州、亳州和阜阳三市缺硫状况最为严重,均达到80%以上。五大农区以淮北平原缺硫状况最为严重,缺硫 (< 16 mg/kg) 比率占46.4%。

2) 安徽省不同土类以棕壤的有效硫平均值最低,为17.60 mg/kg;其次是砂姜黑土、黄潮土、粗骨土、红壤、黄壤和紫色土,平均值低于有效硫较缺乏指标 (22 mg/kg);水稻土有效硫含量最高,平均值为29.04 mg/kg。

3) 与20年前 (1996年) 相比,土壤有效硫分布状况发生较大变化,其中皖南地区以红壤为主,土壤缺硫状况更加严重。砂姜黑土和黄棕壤缺硫频率和风险增大,而黄潮土、黄褐土和灰潮土缺硫频率降低。以潮土和水稻土为主的沿江地区,作物缺硫较20年前呈减轻的趋势。

4) 安徽省耕地土壤均出现了不同程度的缺硫状况,对缺硫敏感作物如油菜、小麦等生产有一定程度的影响,其中棕壤、粗骨土和砂姜黑土最容易出现缺硫,紫色土、红壤、黄潮土、灰潮土、黄棕壤和黄壤的缺乏发生频率也比较高。需要加强土壤有效硫定点动态监测,指导农民科学施用硫肥,降低作物缺硫风险。