基于3D打印个性化手术导航模块的微创锥形截骨治疗桡骨上段旋转畸形

陈亮 桑莉莉 高大伟 吴宇峰 王康振 郑晓明

作者单位:528400 广州中医药大学附属中山市中医院骨科

桡骨骨折后闭合复位、石膏外固定可导致畸形愈合,桡骨的畸形愈合常常导致腕关节疼痛、活动受限[1]。桡骨前倾角及桡骨内倾角具有重要的生物力学意义,恢复其生理角度至关重要[2]。其中,桡骨旋转畸形较为复杂,治疗较为棘手,截骨不当造成患者前臂旋转功能受限,将严重影响患者的生活质量。Bishay采用去旋转截骨术联合髓内钉内固定治疗先天性尺桡骨融合合并旋转畸形。但传统的截骨术多基于二维X线片或者CT三维重建等经验判断[3],截骨面通常无法准确对合,截骨端产生阶梯,精确度较差。Oka等[4]报道3D计算机导航模型模拟截骨误差<1°和1 mm。此外,Mimics软件能够在数字模型上模拟复杂骨畸形情况,可多方位旋转观察,直接、立体、深入了解手术部位结构特点,获得手术关键技术参数,术前通过反复调整手术计划,精确设计钉道,准确确定截骨面、截骨点,并允许术前模拟手术训练[5]。本文中,利用医学软件Mimics数字化设计、3D打印制作导航模块辅助微创锥形截骨治疗桡骨上段旋转畸形,明显降低手术时间及术中电离辐射的暴露时间,并为手术提供精确而直观的指导。

一、病例介绍

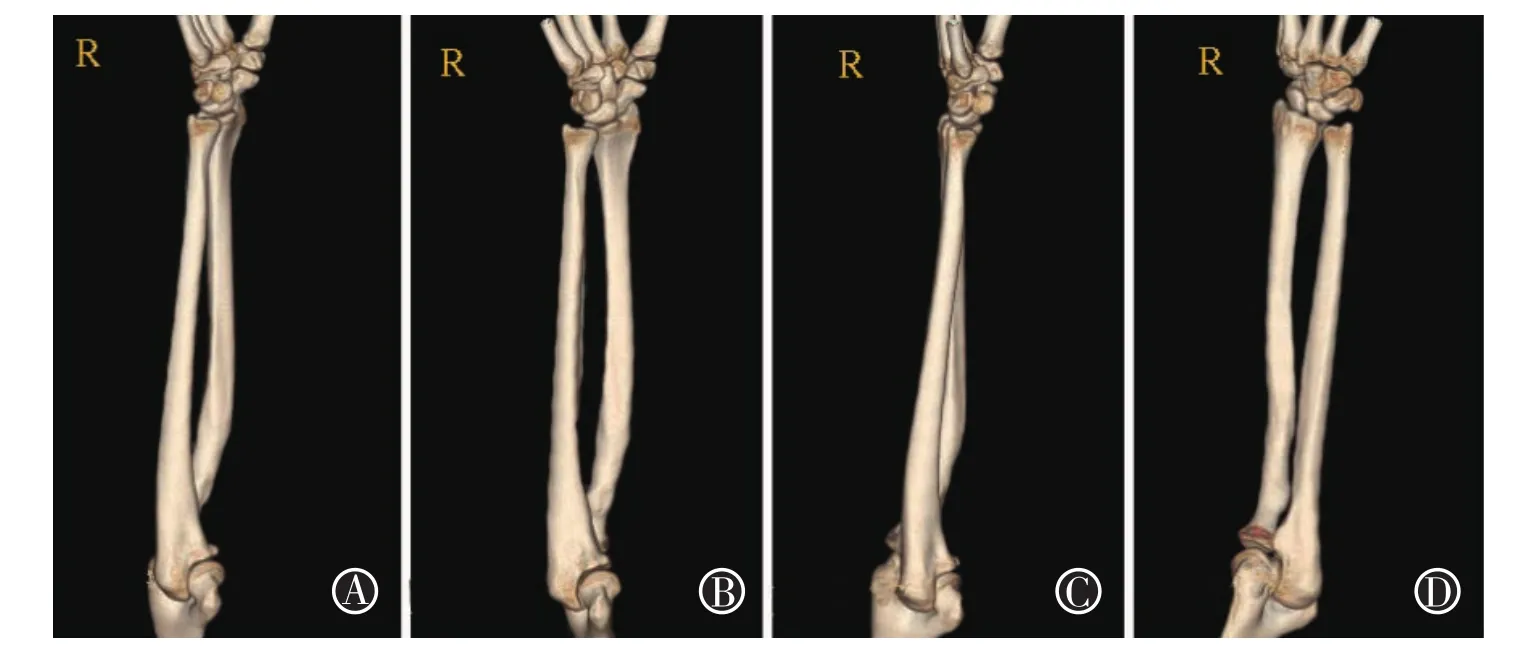

患者男性,23岁,于2015年6月跌倒致右前臂疼痛伴活动受限。X线片提示:右桡骨上段骨折。经保守治疗后,骨折愈合,疼痛症状缓解。由于右前臂旋前严重受限(约15°),旋后活动正常(90°),于2016年4月来本院就诊,X线片提示:右桡骨上段骨折畸形愈合。体查:右前臂内旋活动受限(图 1)。右前臂CT扫描(120 kV,250 mA,层距0.625 mm,扫描时间1.5 s,采集Dicom格式图像,所有图像像素均为1024×1024)以及三维重建提示:右桡骨上段骨折旋转畸形愈合(图2)。

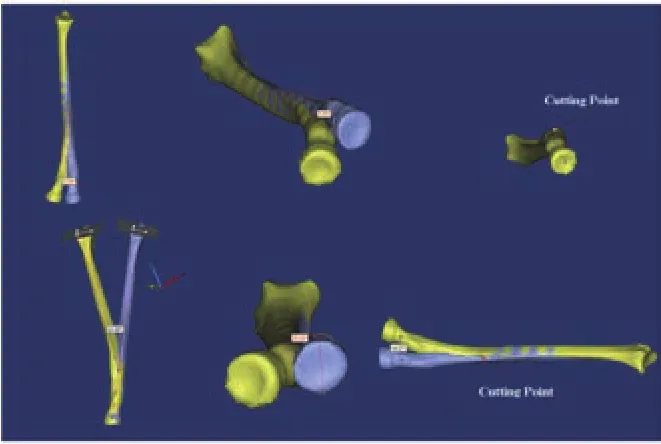

将Dicom格式图像输入Mimics14.0软件(Materialise公司,比利时),通过组织图像,删除与骨折无明显关系的层面, 设定阈值,按照Mimics软件设定的骨CT规格,即226-3071H进行设定,进行重建三维模型。重建后的三维模型在Mimics软件中可任意角度旋转、观察,可进行长度、角度、面积等多种指标测量。将经三维编辑分离出的桡骨于合适的视角在3D视图中完整显示,从各个方面测量畸形角度(旋转畸形角度为15°),确定截骨点、截骨面(图3)。设计锥形截骨方式,张力侧(长管状骨两端加压,逐渐增加应力至长管状骨应力屈服点形成骨折,形成表面张力的一侧)采用2.6 mm钉道,压力侧(长管状骨两端加压,逐渐增加应力至长管状骨应力屈服点形成骨折,形成表面压缩的一侧)采用1.8 mm钉道(图4),在桡骨上段局部表面建立一个适合其外形的实心体块,作为导航模块基板,该实心体腹侧面与局部骨面解剖形态呈反向结构,完全互补。实心体块可以多层平移复制,向外侧移位,加层至理想厚度。通过布尔减集运算,得到导航模块雏形,剪切无关部分,修整模块边角,形成带钉道的导航模块。将导航模块、尺桡骨干的STL的格式导出到3D打印机(MakerBot公司,美国)相配套MakerWare软件,调整打印属性,使用聚乳酸材料,打印出的导航模块、尺桡骨干实体,并作导航模块钉道疏通等处理。

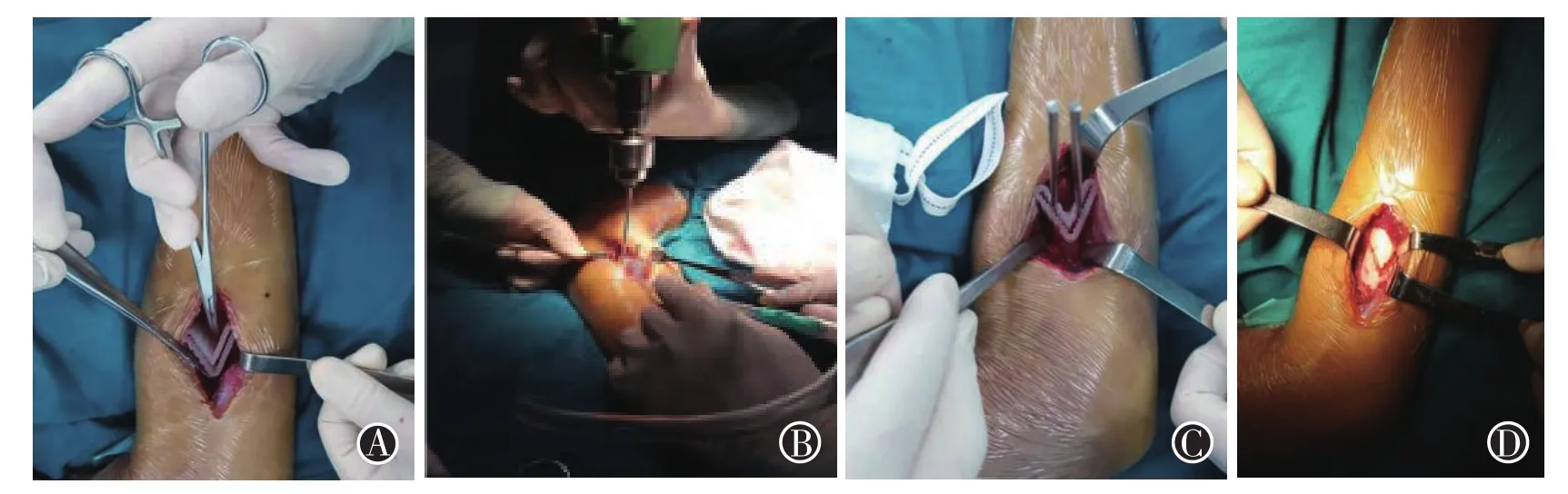

根据数字化设计的锥形截骨矫形方案,采用右前臂外侧切口,长约6 cm。术中注意暴露桡神经,采用拉钩将桡神经牵至一侧,截骨时注意保护桡神经。暴露截骨点,将实体导航模块与术野中的桡骨骨面紧密卡位,手指按压模块固定,另一手将2.6 mm克氏针经过导航模块通道缓慢钻入张力侧骨质,不穿出对侧骨质,达到预计长度后依次钻孔,使钻出的孔道连成直线,形成“V”型断端。再选用1.8 mm克氏针从同样的钉道钻出对侧(压力侧)骨质,依次钻孔后形成“V”型断端(图5),取出导航模块,使截骨点形成直线,由于前臂肌群的牵引,使旋转畸形复位,然后采用桡骨髓内钉固定骨折断端,冲洗术口,放置引流管。术后C型臂透视下确认,截骨关节面平整,与术前比较右前臂无缩短,旋转畸形矫正(图6)。术中直视下手术,未透视。

图 1 右前臂内旋活动受限:图A 患者右前臂旋前约15°;图B 双侧前臂中立位;图C 双侧前臂旋后活动正常

图 2 CT三维重建提示右桡骨上段骨折旋转畸形愈合,右前臂旋转角度:图A旋转60°;图B旋转0°;图C旋转90°;图D旋转180°

图3 骨折三维模型重建,从矢状面、额状面、横截面测量旋转畸形角度(15°),确定畸形矫正截骨面与截骨点

图4 张力侧(2.6 mm钉道)、压力侧(1.8 mm钉道)截骨设计带钉道的导航模块和3D打印的桡骨模型

图5 术中锥形截骨:图A 术中放置导航模具;图 B 张力侧、压力侧在导航模具辅助下克氏针钻孔;图C 术中显示钻孔后模具位置;图D 术中完成锥形截骨,形成“V”型断端

图6 术后复查右侧前臂X线片:图A 侧位片、图B 正位片,均显示髓内钉位置良好、桡骨上段旋转畸形矫正、无明显短缩

二、讨论

避免桡骨骨折愈合后形成旋转畸形要求尽量解剖复位,恢复正常力线[1]。目前桡骨畸形的治疗主要是截骨矫形术,手术的关键在于畸形角度的测量、截骨点、截骨面的选择,同时需要考虑前臂肌群的功能[4]。传统的截骨方式,多基于二维X线片或者CT三维重建等经验判断,易造成桡骨长度的缩短,尺桡关节脱位,甚至加重旋转功能受限。其次,传统的截骨方式需要术中多次透视,增加手术时间、麻醉药物的使用,必要时亦会增大切口进行截骨。目前通过计算机3D导航技术精确评估术前病情、制定手术计划方案、实施模拟手术,为个性化治疗方案的设计提供可能性,提高了手术的可预测性[6]。Schweizer[7]术前采用计算机3D导航模拟截骨,实现复杂桡骨畸形愈合的精准矫形复位,避免根据经验医学大致判定钻孔方向的模式,从而减少失误率、缩短手术时间及术中透视,实现微创骨科手术。本文根据数字化设计的锥形截骨矫形方案,将实体导航模块与术野中的桡骨骨面紧密卡位,张力侧、压力侧分别钻孔道,使截骨面形成三角锥形,利用前臂肌肉收缩牵拉,使截骨面断端复位,矫正旋转畸形。

随着科学技术的发展,数字化三维重建技术和相关计算机软件的发展为骨的畸形矫正提供了新途径,主要体现在对内固定物的准确选择以及操作精准性、手术微创和个体化治疗等方面[5,8]。越来越多的文献研究打印与手术部位良好匹配的导航模块辅助治疗复杂骨科手术[9],但未见有文献报道通过数字化设计截骨导航模块治疗桡骨畸形愈合。在本文中,作者采用Mimics软件进行术前数字化设计截骨导航模具,并且制作3D打印的桡骨实物模型有利于术前评估病情、制定手术计划及实施手术方案。个性化导航模具的应用,可指导术中精确的截骨面及截骨厚度,减少术中操作时间,减少电离辐射次数,同时亦减少了术中出血、麻醉药物的应用,避免了不必要的创伤,提高手术安全性,实现微创截骨矫形。