广泛松解联合铰链式外支架固定治疗复杂肘关节创伤术后僵硬的疗效分析

吴加东 卞化 成兴海 沈孝天 王超 孙焕建 王友华 刘璠

肘关节是人体中十分和谐而稳定的关节,但同时又是很易受伤的关节。随着交通和工业的发展,肘关节复杂损伤不断涌现,在人们纷纷涌向各种术式研究之余,其术后不同程度的功能缺失、僵硬,渐渐摆在临床医师的面前。近年来,创伤术后肘关节僵硬已被日益重视,保守或手术方法虽较多,但疗效不一[1]。因此选择合适的治疗方法是患者肘关节功能良好恢复的前提。2012年1月至2014年12月,本院采用广泛松解联合铰链式外支架固定治疗创伤术后肘关节僵硬患者13例,关节活动改善满意,总结分析如下。

资料与方法

一、一般资料

本组患者共13例,其中男8例,女5例;年龄35~77岁,平均40.3岁。致伤原因:交通伤7例,跌伤4例,高处坠落伤2例。肘部损伤情况:肱骨远端粉碎性骨折3例,恐怖三联征5例,桡骨头骨折合并冠突骨折1例,桡骨头骨折合并鹰嘴骨折1例,桡骨头骨折合并肱骨小头骨折1例,经鹰嘴骨折脱位2例,合并腰椎横突骨折1例,肋骨骨折1例。所有骨折均为闭合性骨折,初始损伤均行内固定手术。肘关节僵硬根据 Morrey分类[2](极重度≤ 30°,重度 31~60°,中度 61~90°,轻度 >90°):中度8例,重度4例,极重度1例。术前肘关节平均伸直角度为(31.5±2.7)°,平均屈曲角度为(93.0±10.1)°,活动范围为(61.5±12.4)°。异位骨化根据按 Hastings和Graham分型[3]:Ⅱ A型6例,ⅡC型6例,Ⅲ型1例。所有患者经过正规康复、理疗等保守治疗3~6个月后,效果不佳,遂于内固定取出时同期行关节松解术。术前影像学检查,证实骨折均愈合,CT检查以进一步了解异位骨化、骨赘分布、游离骨块等情况。

二、手术方式

常规臂丛麻醉或全麻,取平卧位或健侧卧位,手术切口包括:肘关节内侧切口、外侧Kocher切口、肘后正中切口等,尽量沿用原始损伤原有切口,再辅以另一切口联合操作。

内侧切口:自肘关节内上髁向远近各延长3~5 cm,依次切开皮肤、皮下,游离尺神经并保护。内侧肌纤维瘢痕增厚、软组织挛缩,小心松解,适当予以清理,注意辨别及保护内侧副韧带前束,切断部分屈肌群起点,打开关节囊,显露前方关节。自肱三头肌深面显露后方关节。清除内侧柱周围、关节前后的异化骨及骨赘等硬性阻挡结构。

外侧Kocher切口:自肘关节外上髁向远近各延长3~5 cm,切断部分伸肌群起点,显露前方关节,沿肘肌及尺侧伸腕肌间隙延伸,将肘肌连同肱三头肌一起剥向后侧,显露后方关节。注意辨别及保护外侧副韧带尺侧束。清除外侧柱周围、关节前后的异化骨及骨赘等硬性阻挡结构。

肘后正中切口:逐层切开,皮瓣拉向两侧,保护尺神经,从内外侧间隙显露内外侧柱,或三头肌远端纵形劈开,直视下显露后方阻挡结构并予以清除。

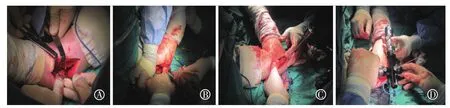

手术先取出内固定物,然后围绕肘关节四柱广泛松解,每完成一个切口的松解,注意关节的拉伸,增加软组织的顺应性,于肱骨内外上髁钻孔、原位缝合屈肌群及伸肌群起点,对内侧副韧带前束、外侧副韧带尺侧束损伤患者,予以锚钉固定,尺神经常规前置于皮下,彻底止血后切口内放置负压引流,术毕置入铰链式外固定架(天津威曼公司),确定肘关节旋转中心轴,为经肱骨小头外侧中心至肱骨内侧髁前下部分的连线。定位准确后置入克氏针,穿入外固定架中轴孔内,外固定架近端活动臂置于肱骨外侧, 远端置于尺骨嵴,钻孔置入螺钉,调节外固定架。

三、术后处理及评估

术后6 h患者可进食后予以塞来昔布口服(首次剂量400 mg,4 h后可追加200 mg),次日起每次200 mg,每日2次,防止异位骨化,并镇痛下行肘关节屈伸锻炼,即围绕肘关节旋转中心由屈至伸或由伸至屈逐渐加大角度,循序渐进,屈伸练习范围大于100°,每日2次,在夜间睡眠时借助外固定支架的锁定功能交替锁定关节在完全伸直和完全屈曲位置。术后塞来昔布一般服用4周,如有胃肠道不适可加用胃黏膜保护剂。外支架术后使用约4周,因锻炼期间,切口内仍有渗血存在,负压引流管可延迟至术后1周去除。患者出院后继续加强屈伸、旋转等训练,每月复查,采用Broberg和Morrey肘关节评分进行评估[4]。

四、统计学分析

结 果

术后随访时间为18~24个月,平均20.8个月。术后未发生切口感染、血肿或神经损伤等并发症。术后肘关节平均伸直角度为(10.5±2.4)°,平均屈曲角度为(117.5±4.2)°,活动范围为(107.0±6.1)°,与术前相比,差异均有统计学意义(P <0.05)。按照Broberg和Morrey肘关节功能评分进行疗效评定:优2例,良8例,一般3例,优良率76.9%,典型病例见图1~3。

图1 术前肘前(图A)、肘外(图B)、肘后(图C)、肘内(图D)CT片

图2 术中内侧切口(图A)、外侧切口(图B)、旋转中心定位(图C)、外支架固定(图D)

图3 术后正位(图A)、侧位(图B)X线片

讨 论

复杂肘关节创伤,骨折常粉碎或合并多个关节组成骨损伤,其受伤能量大,固定困难,术后其屈伸活动度常难以达到100°,普遍僵硬。主要原因有:损伤后血肿机化及软组织挛缩、术前及术后制动时间过长(如石膏固定)、骨折复位不良、异位骨化、术后康复锻炼不到位等。临床医师在刚经历过“创伤终固定”的喜悦之后,又要陷于“僵硬终面对”的烦恼之中。目前肘关节复杂创伤术后僵硬的治疗方法很多,但手术松解仍成主流[5]。

彻底的松解手术是僵硬改善的关键,作者主张联合切口、广泛覆盖的全方位松解。因肘前血管神经丰富且肌肉丰满,前正中入路位置较深且风险较大,现已不推荐使用。后正中切口可兼顾后方及两侧,内外侧切口可同时触及肘关节四柱结构,因此在顾及原始损伤原有切口的基础上,再辅以另一切口联合操作,可使松解无“死角”,能遍及肘关节一周。另外松解需到位,勿浅尝辄止,单一切口常使深度的松解难以继续。熟悉解剖很重要,但即便如此,术中内侧副韧带前束、外侧副韧带尺侧束也时常难以辨认,作者的体会是内侧副韧带前束损伤的机会要大于外侧副韧带尺侧束,这可能是冠突窝骨赘较多致内侧松解广泛、外侧副韧带尺侧束附丽稍深在的原因所致。如术中确认韧带损伤,常需锚钉固定,以防止关节失稳。铰链式外固定架的应用,可防止松解过度,为术后关节活动创造了有利条件,其主要优点有[6-7]:①操作简便,能有效撑开关节的狭窄间隙;②能够控制肘关节按同心圆旋转轴运动,允许肘关节行早期屈伸功能锻炼,减少粘连和挛缩;③为韧带修复提供无张力环境,骨折韧带愈合同关节训练可同期进行;④保证关节面的良好对合,中和了早期功能锻炼致肱尺、肱桡关节之间轴向压应力及剪切力,维持其稳定性。术中注意彻底止血,防止术后血肿形成,避免其进一步机化及关节粘连。外支架主要并发症有:神经损伤、医源性骨折、钉道感染、外固定针松动等,因此桡骨外固定针固定时避免桡神经损伤,尺骨外固定针避免偏心固定致应力骨折,术后尺神经因被动拉伸致张力过大常需前置,每日针眼滴酒精,若发现外固定针松动及时拧紧螺帽。在功能锻炼期间配合塞来昔布口服,可降低患者疼痛恐惧,能在镇痛下提高康复疗效,亦可防止异位骨化[8-9]。锻炼的滞后或松懈,常是僵硬反弹的主要原因,因为关节周围软组织的延伸性和顺应性需要较长时间的牵拉和活动才能维持,如锻炼不及时或不到位,松解术后的肘关节再次进入高速修复状态,纤维排列无序、不定向,僵硬“死灰复燃”,因此正规的康复、定期的复查、适时的指导和督促尤为必要。

目前对于复杂创伤后肘关节僵硬,不能畏惧,采用广泛松解、可调外支架固定、正规康复等治疗,疗效已明确,但其僵硬发生的机制仍值得长期探索。