刘小枫 面向当下的古典政治哲学求索

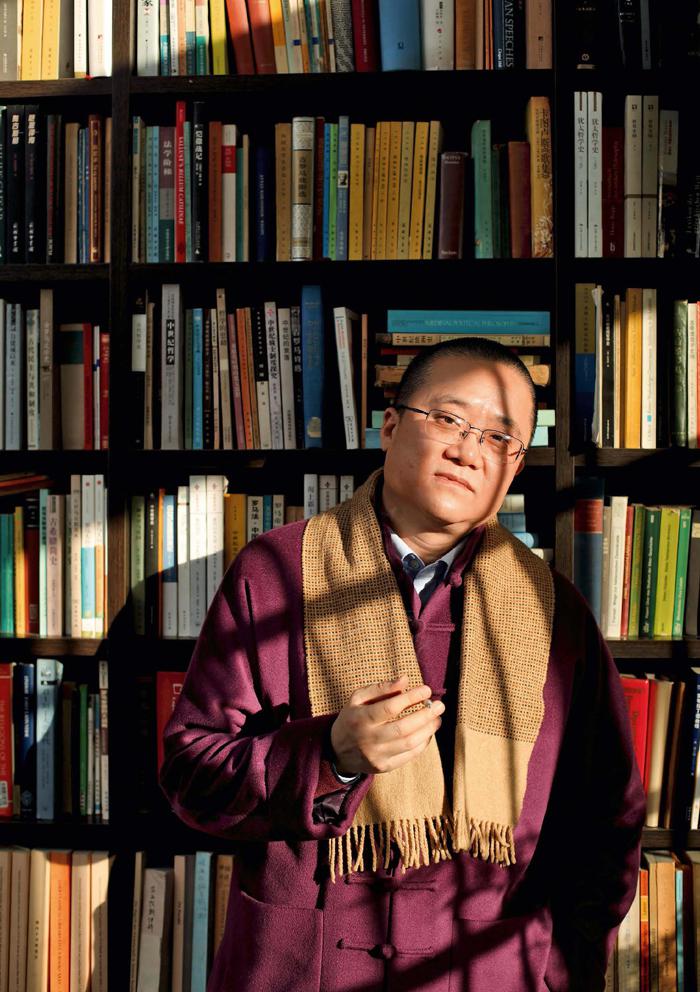

刘小枫 刘怡

1974年春天高中毕业后,我到重庆丰都靠近武隆仙女峰的大山里插队落户,当时抱定的信念是“扎根农村一辈子”,村里的农民纷纷打量我是否可能做谁家的女婿。差不多用了两年左右时间,我学会了所有农活,在农民乡亲眼里已经够得上合格劳力的标准。这时我才明白,毛主席并非真要我“扎根农村”,而是要我认识中国的土地。所以,在完成“认识土地”这项阶段性任务之后,我开始自学古代汉语和古典乐理,迷上了拉小提琴,也读了一些外国小说:《约翰·克里斯多夫》读了三遍,喜欢莫泊桑、梅里美,但不喜欢巴尔扎克。

当时大部分国有单位实行“子女顶替”的招工制度。我父亲在重庆市文化系统工作,1977年秋天他退休后,我“顶替”他进了文化局下属的市图书馆。这个图书馆创建于1946年,为了纪念前一年去世的美国总统罗斯福,开馆时定名为“国立罗斯福图书馆”。1949年,第一任馆长严文郁去了美国,任职于联合国图书馆,后来转到俄亥俄州立大学任东亚图书馆主任。之后的20多年里,严先生一直在给重庆市图书馆寄资料,主要是美国期刊、新书通讯、联合国教科文组织的科技出版物之类。有一次,我在馆内一个公共走廊边上的外文废旧期刊堆里翻到一本1956年的《时代》周刊,里面报道“匈牙利事变”的血腥照片让我浑身战栗:世上竟然有这种事情!当时我就下决心要学好外文,否则自己的眼界必受限制。因此,在图书馆工作的那一年里,我组织了一个法语学习小组,请馆内懂法语的老师给我们几个年轻人讲课。

恢复高考来得很突然。1977年冬天我匆匆忙忙参加考试,上了录取线也通过了体检,不知何故没有被录取,迟了一年才如愿以偿。因为喜欢文学,我报考的是四川外语学院的法语专业,却阴错阳差被分配到了德语专业。当时我从陀思妥耶夫斯基的回忆录里得知,要成为好的小说家,先得学好哲学,于是就找到一本艾思奇的《大众哲学》来读,但没读懂,却不明就里地觉得哲学很乏味,从此不再理会任何“纯”哲學书籍。大学时代我把大部分闲暇时间拿来读历史书,从文学史、哲学史、中国通史直到世界史。要是当时我能注意到陀思妥耶夫斯基读的是什么哲学书,就不会不幸多走了后来的20年弯路,因为陀思妥耶夫斯基说:他最喜欢读柏拉图。

因为喜欢文学,同时又偏好理论性的东西,加上当时学界正兴起“美学热”,1982年我报考了北京大学哲学系美学专业的硕士班。由于我是学德语出身,硕士论文以德国美学为题遂也变得顺理成章。至于为什么最后搞成了现代性批判,现在想来与海德格尔的影响有关,他让我改变了对哲学的看法。1986年,我的这篇硕士论文以《诗化哲学》为题单独出版,无意中呼应了80年代的新诗潮,但其实我对诗歌一窍不通。这本书关注的是启蒙运动之后,德意志学界为什么会出现“美学热”,而英国和法国却没有类似的情况。现在回过头看,这个思想史问题还是过于复杂了。假如我当时就能读到卡尔·施米特的《政治的浪漫派》,我的认识就不会那么简单、平面。不过在80年代初,不仅是我本人,整个中国学界的学术视野都还非常狭窄。

1985年硕士毕业后,我到深圳大学中文系担任助教。系主任乐黛云教授交给我一个写作“比较诗学概论”的任务,我无法推辞,结果写成了不伦不类的《拯救与逍遥》,于1988年出版。但这本书关涉的问题相较《诗化哲学》要开阔得多,而且直面中国思想的“世纪性难题”,即中国学人应该如何认识西方文明。与当时坊间流行的“新启蒙”或“传统文化批判”等议题相比,我认为这才是中国思想面临的“真问题”。当时这本书曾经颇受好评,但到了新世纪却被一些反对者当作论据,批评我“背叛”了曾经的自己。但倘若一个人关注的是中国思想面临的真问题本身,那他就不会看重自己如何被人评说。所以十几年后,我又修订再版过这本书。

动笔写作《拯救与逍遥》之前,我已经在同时研究基督教理论和社会理论。到了1989年,我到瑞士巴塞尔大学读博士,论文题目选择了马克斯·舍勒(Max Scheler),而我的博士生导师奥特(Heinrich Ott)以凭靠海德格尔的思想阐发神学观念见长。舍勒既是现象学家和社会理论家,又是基督教精神的现代传人,他致力于将传统基督教精神与现代学问样式相结合,这让我着迷。90年代初,全球学界一度兴起“现代化问题热”,当时讨论“亚洲四小龙”就像今天讨论“中国崛起”一样时髦。但我觉得,在搞清楚现代西方的思想大家是如何面对现代性问题之前,谈论本土的现代化问题难免缺乏理论深度。因此在写完博士论文后,我在1996年出版了《社会理论绪论:现代性与现代中国》。

虽然在今天,我本人的名字经常被学界中人和列奥·施特劳斯(Leo Strauss)联系在一起,但实际上,直到上世纪90年代末,我才和这位德裔美籍犹太哲人“接上头”。当时我正在研究德国公法学家卡尔·施米特(Carl Schmitt)的政治法学著作,海因里希·迈尔的《施米特与施特劳斯:隐秘的对话》一书让我开始重视施特劳斯其人。不过,读完朗佩特的《施特劳斯与尼采》我才猛然开窍,也直接催生了2000年发表的《尼采的微言大义》。这篇长文以及随后的《刺猬的温顺》,让我开始遭受知识界的猛烈抨击。我向好些朋友推荐过朗佩特的这本书,尽管我完全不赞同他对尼采的颂扬和对施特劳斯的批评。

施特劳斯把现代性思想的源头追溯至马基雅维利和霍布斯,为我理解整个西方政治思想史尤其现代的三次激进思想浪潮提供了通透的全局观。这就回答了我自《拯救与逍遥》以来一直在探问的“何谓西方文明”的问题。施特劳斯教导我用古人的自我理解来理解古典,通过追溯柏拉图笔下苏格拉底的生活方式和教诲,学会抵制现代的种种“主义”论说。对我而言,既然《拯救与逍遥》已经拒斥了各种现代式的回归中国古典的可能性,那么,施特劳斯也让我有可能去回答“何谓西方文明”这一问题的另一面:如何理解中国的古典及其与现代的关系。

让我逐渐变得能够从容应对一波又一波后现代思潮的20世纪思想大家,不仅是施特劳斯一人。我多次对自己的研究生们说,你们真正的博士生导师是施特劳斯、施米特和埃里克·沃格林(Eric Voegelin),我仅仅是他们的助教。还可以聘尼采为副教授,其他人就算了,名额有限。聘这三位生长于德国现代学术土壤的思想家当博导,与我自己看到的现实需求有关。凡好学之人,首先需要搞清楚何谓以及应当如何“好学”,施特劳斯在这方面是最好的老师。好学的热情仍须置身于现实的政治处境中,而政治处境从来就极为复杂难辨。如果我们愿意辨识自己所处的环境,而非仅仅以头脑简单的态度面对政治问题,那么施米特会是一位好老师。他勇于面对时代困境所引致的思想难题,经验难能可贵。不仅如此,理解现实的政治处境,尤其需要培养深邃的眼光,或者说需要历史的眼光。如何把政治思想史与政治史关联起来,而且具有世界文明的视野,沃格林是再好不过的老师,尽管他的表述方式令人不敢恭维。

相形之下,中国本土的自由主义话语最大的问题在于,他们始终不愿直面施特劳斯提出的“哲人败坏”问题——这个问题最早见于柏拉图和阿里斯托芬笔下的“苏格拉底问题”——从而陷入了现代性制造的“思想进步”神话无法自拔。但也需要理解这种话语产生的土壤。我们应该记得,80年代初,“伤痕文学”很热,我们在当时养成了一种“伤痕思维”的习惯,而且至今没有走出这种习惯。不应该忘记伤痕,但需要正确看待自己身上的伤痕,要做到这一点不容易。我自己曾经长期是个伤痕主义者,直到进入西方和中国的古典思想,我才觉得能更恰切地理解个人乃至国家身上的历史创伤。

2002年之后,我开始着手策划“经典与解释”书系这项工程,分为西学、中学、辑刊三大系,目前的出版数量已经超过500种。我自己的期许是,通过这套以整理和解读经典文本为主线的书系,夯实中国学术思想的基础。改革开放以来,中国学界的心力几乎全部扑向了西方的当代学术,即20世纪以来的学术。60年代以前尚存的对西方现代早期,即16世纪至18世纪思想的研究资源,如今几乎荡然无存。整全地认识西方文明思想传统,是中国学界面临的历史性任务;改革开放给我们带来了越来越好的生活条件,如果我不赶紧做些实实在在的事情,真觉得对不起前人经受的磨难。聂荣臻元帅曾问周恩来总理为何如此拼命干活,他的回答是:他身边有太多战友遇难,他要用加倍工作来替难友们实现对中国的热爱。这话让我刻骨铭心,也让我想起20世纪的中国学界,我今天所做的只是接续上那些壮志未酬的前辈们的事业。

手记

在那篇动笔于1998年底、意图作为“告别1999独白”的著名文章《刺猬的温顺》中,刘小枫勾勒了两种不同类型哲人的面相:一种是以赛亚·伯林(Isaiah Berlin)所代表的、秉持价值相对主义的狐狸型哲人,也是现代人;另一种则是列奥·施特劳斯笔下的苏格拉底所代表的、坚信自然正当之绝对性的刺猬型哲人,也是古典人。富于形象感的“刺猬揪住狐狸”这一比方,不仅揭开了他将“古今之争”视角引入中文政治哲学研究的序幕,也使他本人的学问在中国的传播,自此与施特劳斯这位犹太裔政治哲人的姓氏产生了莫大关联。

狐狸与刺猬这组意象,同样适用于不同知识背景、不同思想倾向的学人对刘小枫本人的评价。在上世纪80年代的“美学热”中,他的那本《拯救与逍遥》对将人视为目的的历史理性主义所做的解构,一度被“新启蒙”的倡导者引为同道。但在21世纪初,由他所掀起的古典政治哲学研究的波澜,却又曾被昔年的旧相识批评为“思想糊涂”。刘小枫本人对此有一段幽默的解读:他回忆起李泽厚先生曾说,若是年轻30岁,自己会去研究刘小枫,言下之意是“1998年之后的刘小枫反对的正是1988年时的刘小枫”,前后立场不一,而且变化之大令人无法理解。但他本人愿以政治哲学史家沃格林自况,相信他所发现的“真问题”的价值远胜于对他个人思想倾向的臧否。而与1988年时的刘小枫相比,30年后的刘小枫除去脱却了当初的“启蒙狂热”,关注的元问题似乎并无分别。

“中西之争”与“古今之争”两大问题,构成了刘小枫学术研究的智识动力之源。前者始于80年代“西化”争论中对“何谓西方”的发问,解决路径则是在施特劳斯、施米特和沃格林的襄助下一路回溯,最终觉知到了西方政治哲学中固有的“古今之争”。而施特劳斯指出的路径,又可以作为参照系,为重新认识和接续本土固有的古典政治哲学提供借鉴。在追问和碰撞之中,“何谓中国”这一原初问题终将获得解答;在那之后,“中西之道应当如何共处”“今日中国将如何自立于世界”等一系列衍生话题的答案自然也会呼之欲出。

刘小枫并不讳言自己的工作受到的质疑。他曾由衷感慨,当海德格尔、福柯、伯林乃至罗尔斯的学说传入中国时,从未滋生过犹豫、抵触甚或反感;唯独本身不算西方“显学”的施特劳斯学派的入华,收获了形形色色的反对之声。但他用一个略显晦涩的意象“哲人的败坏”来概括自己的深意:大众可以接受马基雅维利以来的狐狸式哲人所倡导的基于工具性需要的现代启蒙哲学,而学园中的少数“爱智”的知识精英却应当断然远离这种“败坏”了的德性,重归古典学问的滋養。毕竟,从柏拉图笔下的苏格拉底开始,对“什么是善”“什么是善的生活”“如何才能实现善的生活”的追问就已经被开启;而对改革年代的中国,它们依旧重要。