聚焦主干内容 考查关键能力凸显素养导向

——2018年高考物理试题评析

教育部考试中心

2018年高考物理命题贯彻落实深化考试内容改革的要求,把推进素质教育、促进学生健康成长成才和综合素质提升作为命题的出发点和落脚点。以“一核四层四翼”的高考评价体系为依托[1],严格遵循考试大纲,聚焦学科主干内容,突出基础性、综合性、应用性和创新性,加强对学生逻辑推理、信息加工、模型建构等关键能力的考查,进一步提升命题质量,彰显素质教育的鲜明导向,体现高考立德树人、服务选才、引导教学的核心功能[2]。

1 遵循考试大纲,聚焦主干内容

考试大纲是高考命题的依据,是高考科学化、规范化的指导性文件。考试大纲依据高校人才选拔的要求和国家课程标准的设计,体现了国家选才要求和高中教育目标的统一。依据考试大纲命题是实现教、学、考有机统一的重要途径,对确保教学目标、教学内容与考试目标、考试内容的协调以及充分发挥考试促进教学、引导素质教育起到重要的作用。

2018年高考物理命题严格依据考试大纲,聚焦高中物理学科主干内容和要求,以主干的、学生终身发展和继续学习必须掌握的知识为基础设计试题,避免超纲、过难、过繁的内容。2018年物理试卷必考部分主要涵盖力学和电磁学两部分内容,全国卷的4套试题以匀变速直线运动、牛顿运动定律、万有引力定律、机械能守恒定律、动量守恒定律、静电场、电路、磁场和电磁感应等重要内容为主线,选考部分主要考查气体实验定律、热力学第一定律、光的反射和折射、机械振动与机械波等主要内容。在各套试卷考试内容比例和分数权重中,高中物理主干内容都是重点。

例1(2018年高考理科综合全国Ⅰ卷第17题)

高铁列车在启动阶段的运动可看作初速度为零的匀加速直线运动。在启动阶段,列车的动能

A.与它所经历的时间成正比

B.与它的位移成正比

C.与它的速度成正比

D.与它的动量成正比

本题以高铁列车启动阶段的运动为情境,考查内容涉及力学中位移、速度、动量、动能等重要的物理概念,要求学生理解匀加速直线运动中动能与时间、位移、速度等物理量之间的关系,检测学生的基本学科素养。

4套全国卷中较难的试题所考查的内容均是主干内容,涉及的均是重要的物理概念和规律,从而引导中学教学遵循教育规律,注重基础知识和主干内容,回归课堂教材,避免超纲、超量学习。

例2(2018年高考理科综合全国Ⅱ卷第25题)

一足够长的条状区域内存在匀强电场和匀强磁场,其在xOy平面内的截面如图1所示:中间是磁场区域,其边界与y轴垂直,宽度为l,磁感应强度的大小为B,方向垂直于xOy平面;磁场的上、下两侧为电场区域,宽度均为l',电场强度的大小均为E,方向均沿x轴正方向;M、N为条状区域边界上的两点,它们的连线与y轴平行。一带正电的粒子以某一速度从M点沿y轴正方向射入电场,经过一段时间后恰好以从M点入射的速度从N点沿y轴正方向射出。不计重力。

图1

(1)定性画出该粒子在电磁场中运动的轨迹;

(2)求该粒子从M点入射时速度的大小;

(3)若该粒子进入磁场时的速度方向恰好与x轴正方向的夹角为,求该粒子的比荷及其从M点运动到N点的时间。

本题以带点粒子在电场和磁场中的运动为情境,考查内容涉及电场、洛伦兹力、牛顿定律、平抛运动规律、匀速圆周运动等高中物理主干内容,要求学生根据题给电场和磁场区域的对称性,转化为运动轨迹的对称性,考查学生的推理能力、分析综合能力和应用数学处理物理问题的能力,对学生的物理思维提出了较高的要求。

2 凸显学科特点,强化关键能力

物理学科考试大纲规定了高考物理考查5种能力目标:理解能力、推理能力、分析综合能力、实验能力和应用数学处理物理问题的能力[3]。结合经济社会发展对创新型人才的要求以及物理学科的特点,在新一轮高考内容改革中,高考物理着重考查学生逻辑推理、信息加工、模型建构等关键能力,引导学生培育支撑终身发展、适应时代要求的能力和综合素质。

2.1 加强模型建构能力的考查

模型建构是新修订的课程标准中物理学科核心素养的重要方面[4]。物理学研究的对象往往比较复杂,需要抓住主要因素,忽略次要因素,对实际问题进行理想化处理,建立起能够描述客观事物本质的抽象的物理模型。建构与应用模型是物理学最重要的研究方法之一,也是物理学的核心学科特色,具有重要的价值。2018年高考物理试题注重考查学生的模型建构能力,引导学生深入思考如何建立模型以及利用模型去解决实际问题,促进学生模型建构能力的培养。

例3(2018年高考理科综合全国Ⅱ卷第16题)

2018年2月,我国500 m口径射电望远镜(天眼)发现毫秒脉冲星“J0318+0253”,其自转周期T=5.19ms。假设星体为质量均匀分布的球体,已知万有引力常量为6.67× 10−11N·m2/kg2。以周期T稳定自转的星体的密度最小值约为

A.5×109kg/m3B.5×1012kg/m3

C.5×1015kg/m3D.5×1018kg/m3

本题利用我国自主建造的世界最大口径射电望远镜所发现的毫秒脉冲星作为背景,考查学生对万有引力、匀速圆周运动等规律的理解和应用。在分析问题的过程中,学生需要根据题给情境,利用所学知识建立相应的物理模型;以该脉冲星表面处一小块星体作为研究对象,若星体稳定自转不瓦解,则此小块物体所受到的星体其余部分对它的引力必须大于它做匀速圆周运动所必须的向心力。本题对学生根据情境构建物理模型的能力要求较高。

2.2 加强信息加工能力的考查

物理规律、状态和过程常常可以用图像来表示,这是研究和处理物理问题的重要方法。在高考物理试题中,通过采用文字、图表、数据等多种呈现方式,增加信息的广度,要求学生理解图像的物理意义,将图像与实际物理过程对应起来,考查学生信息获取、加工和利用关键信息作出推理判断的能力。

例4(2018年高考理科综合全国Ⅲ卷第19题)

地下矿井中的矿石装在矿车中,用电机通过竖井运送到地面。某竖井中矿车提升的速度大小v随时间t的变化关系如图2所示,其中图线①②分别描述两次不同的提升过程,它们变速阶段加速度的大小都相同;两次提升的高度相同,提升的质量相等。不考虑摩擦阻力和空气阻力。对于第①次和第②次提升过程,

图2

A.矿车上升所用的时间之比为4∶5

B.电机的最大牵引力之比为2∶1

C.电机输出的最大功率之比为2∶1

D.电机所做的功之比为4∶5

本题利用竖直矿井中装矿石的矿车两次提升过程的速度−时间图线,考查学生对力和加速度的关系、对速度图线的斜率和加速度的关系以及对功、功率的理解和运用的能力。在解决问题的过程中,需要学生综合考虑试题中文字信息和图线中的关键信息。本题对学生信息加工能力要求较高。

2.3 加强逻辑推理能力的考查

推理是一种重要的思维形式,是认识客观事物和表达思想的重要工具。物理学科中的逻辑推理能力是学习物理、研究物理过程不可或缺的一种重要能力。推理的每一步都要以理论和事实为依据,同时伴随着逻辑思维的发生。深刻理解和熟悉各种基本概念和基本规律、认真分析事实,是进行推理的前提和基础。高考加强逻辑推理能力的考查,有助于学生对物理内容的理解,有助于学生实现物理知识的融会贯通、举一反三。

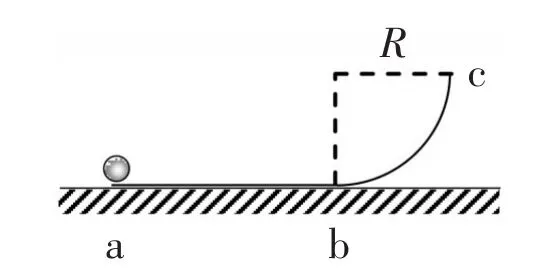

例5(2018年高考理科综合全国Ⅰ卷第18题)

如图3所示,abc是竖直面内的光滑固定轨道,ab水平,长度为2R;bc是半径为R的四分之一圆弧,与ab相切于b点。一质量为m的小球,始终受到与重力大小相等的水平外力的作用,自a点处从静止开始向右运动。重力加速度大小为g。小球从a点开始运动到其轨迹最高点,机械能的增量为

图3

A.2mgRB.4mgR

C.5mgRD.6mgR

本题主要考查学生的逻辑推理能力,考查内容涉及动能定理、机械能等力学的基本规律。由于水平外力的大小与重力的大小相等,小球在b点和c点的动能相等,因此,小球自c点运动到其轨迹最高点所用的时间与小球自a点运动到b点所用的时间相同,由此可求得小球从c点到其轨迹最高点的运动过程中水平外力所做的功。本题对学生的逻辑推理能力要求较高。

3 突出基础性,引导学生夯实基础

3.1 加强物理观念的考查

高考物理注重对基本物理概念、物理规律、实验技能的考查,突出考试内容的基础性。4套全国试卷增加了对物理基本概念、基本规律定性理解的试题,适当减少复杂的运算,引导学生加强对基础知识和基本技能的理解和掌握。试题要求学生从物质观念、运动与相互作用观念、能量观念等整体的视角思考问题,能够清晰、系统地理解物理概念和规律,能够正确地解决问题,促进学生物理观念的形成与发展。

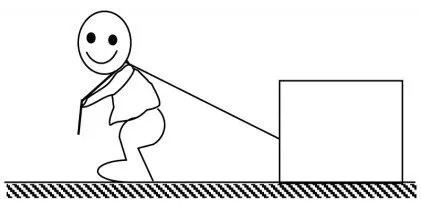

例6(2018年高考理科综合全国Ⅱ卷第14题)

如图4所示,某同学用绳子拉动木箱,使它从静止开始沿粗糙水平路面运动至具有某一速度。木箱获得的动能一定

图4

A.小于拉力所做的功

B.等于拉力所做的功

C.等于克服摩擦力所做的功

D.大于克服摩擦力所做的功

本题考查学生的理解能力,考查内容涉及动能定理、功的定义等基本概念和基本规律。在用力拉动木箱的过程中,重力和地面对木箱的支撑力与木箱的运动路径垂直,对木箱不做功,对木箱做功的只有拉力和地面与木箱之间的摩擦力。根据动能定理,拉力所做的功等于木箱获得的动能和木箱克服摩擦力所做的功。本题不涉及定量的计算,着重考查学生对基本物理概念和物理规律的理解和掌握,引导学生从能量的观念解决问题,促进学生物理学科核心素养的提升。

例7(2018年高考理科综合全国Ⅰ卷第15题)

如图5所示,轻弹簧的下端固定在水平桌面上,上端放有物块P,系统处于静止状态。现用一竖直向上的力F作用在P上,使其向上做匀加速直线运动。以x表示P离开静止位置的位移,在弹簧恢复原长前,下列表示F和x之间关系的图像可能正确的是

图5

本题主要考查学生对牛顿第二定律、匀变速直线运动规律、胡克定律等内容的理解,要求学生对物体的运动、物体之间的相互作用的观念有深入的理解,能够理解这些观念的内涵和外延,引导学生加强对物理学科核心素养中物理观念的培养。

3.2 增加源于教材情境的试题

2018年高考物理加大源于教材的试题数量和分值比例,引导教学回归教材基本内容,夯实学生学习的基础。比如,2018年高考理科综合全国Ⅱ卷第17题考查光电效应,全国Ⅲ卷第14题考查第一个人工放射性核素,全国Ⅲ卷第24题考查质谱仪的基本原理,全国Ⅳ卷第4题考查半衰期,这些情境都来源于教材或学生熟悉的情境,是基本和典型的问题;这些情境并不拘泥于教材,在设问方式上进行创新,主要考查学生对于基本概念、基本规律的理解或简单的应用,引导教学重视学生学科核心素养的培养,特别是让学生形成物理观念,夯实解决问题的基础。

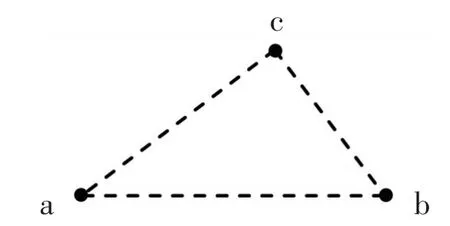

例8(2018年高考理科综合全国Ⅰ卷第16题)

如图6所示,3个固定的带电小球a、b和c,相互间的距离分别为ab=5cm,bc=3cm,ca=4cm。小球c所受库仑力的合力的方向平行于a、b的连线。设小球a、b所带电荷量的比值的绝对值为k,则

图6

本题考查的内容涉及库仑定律、力的合成与分解等物理规律,旨在检测学生对物理学科基本规律的理解程度,引导学生回归教材的基础内容,夯实学习基础。

4 增强应用性,激发学生学习兴趣

2018年高考物理重视理论联系实际问题的设计,注重将物理概念、物理规律与国家经济社会发展、科学技术进步、生产生活实际紧密联系起来,通过设置真实的问题情境,考查学生灵活运用物理知识和方法解决实际问题的能力。物理试题突出应用性,发挥考试反拨教学的作用,引导学生关心身边的物理问题,关注社会的发展和进步,体会物理在生产生活中的应用价值,激发学生学习物理的兴趣。比如2018年高考理科综合全国Ⅰ卷第24题以烟花弹的爆炸和上升为情境,考查学生运用能量守恒定律、动量守恒定律等解决实际问题的能力;2018年高考理科综合全国Ⅱ卷第24题取材于日常生活中较为常见的轻微交通事故,考查学生利用牛顿运动定律、匀加速直线运动和动量守恒定律等力学的主干内容解决实际问题的能力。

例9(2018年高考理科综合全国Ⅱ卷第15题)

高空坠物极易对行人造成伤害。若一个50 g的鸡蛋从一居民楼的25层坠下,与地面的碰撞时间约为2 ms,则该鸡蛋对地面产生的冲击力约为

A.10 N B.102N

C.103N D.104N

估算是建立在不充分的事实和条件之上,不是盲目的猜测。估算是在一定的限制条件下,人们运用所掌握的物理规律初步认识客观现象,结果的正确性需要经过实践的检验。本题贴近生活实际,要求学生估算鸡蛋坠落对地面产生的冲击力,目的是让学生对高空坠物对人的伤害有一直观的认识。学生需要根据日常生活的知识估算出25层楼的高度,知道重力加速度的大小,利用自由落体运动估算出鸡蛋落地时的速度大小,再利用动量定理估算出鸡蛋对地面产生的冲击力大小。这种估算能力对于分析和解决物理问题是非常必要和重要的,是学生物理能力的综合体现[5]。通过让学生分析解决日常生活中的物理问题,促进学生基于真实情境下的问题解决能力和学科素养的发展。

例10(2018年高考理科综合全国Ⅰ卷第20题)

2017年,人类第一次直接探测到来自双中子星合并的引力波。根据科学家们复原的过程,在两颗中子星合并前约100s时,它们相距约400km,绕二者连线上的某点每秒转动12圈。将两颗中子星都看作是质量均匀分布的球体,由这些数据、万有引力常量并利用牛顿力学知识,可以估算出这一时刻两颗中子星

A.质量之积 B.质量之和

C.速率之和 D.各自的自转角速度

2017年8月17日,人类首次发现双中子星合并引力波事件。通过引力波的研究,人类可以了解黑洞等天文现象所产生的极端的物理规律,对人类更好地认识宇宙起源——大爆炸和演化过程,具有非常重要的参考价值。我国第一颗空间X射线天文卫星——慧眼HXMT望远镜对此次引力波事件进行了成功观测,为全面揭示该引力波事件和引力波闪的物理机制作出了重要贡献。观测此次引力波事件不仅以合作组形式报告本次历史性发现的论文,而且论文正文部分报告了观测结果。本题将最新的科学研究成果与基础知识相结合,要求学生根据万有引力定律、牛顿定律、圆周运动规律等,通过分析推理,得出正确判断。本题通过让学生利用高中所学物理知识解决相关的实际问题,使学生真切体会到物理规律的用处,懂得学习物理的意义所在,培养学生探索自然的愿望,激发学习物理的兴趣。

5 增强开放性和探究性,考查学生的创新意识

2018年高考物理试题体现鲜明的创新导向,创新试题的呈现方式和设问方式,让学生从不同角度认识问题,鼓励学生主动思考、发散思维,激发学生的想象力和思维的张力,把学生从标准答案中解放出来。在实验题的设计中,要求学生根据实验目的自主挑选实验器材,设计实验原理和步骤,反思实验结果,提出改进的措施。通过增强试题的开放性和探究性,着重考查学生的创新意识。

例11(2018年高考理科综合全国Ⅱ卷第22题)

某同学组装一个多用电表。可选用的器材有:微安表头(量程100μA,内阻900Ω);电阻箱R1(阻值范围0~999.9Ω);电阻箱R2(阻值范围0~99999.9Ω);导线若干。

要求利用所给器材先组装一个量程为1 mA的直流电流表,在此基础上再将它改装成量程为3 V的直流电压表。组装好的多用电表有电流1 mA和电压3 V两挡。

回答下列问题:

(1)在图7所示的虚线框内画出电路图并标出R1和R2,其中*为公共接线柱,a和b分别是电流挡和电压挡的接线柱。

(2)电阻箱的阻值应取R1=___Ω,R2=____Ω。(保留到个位)

本题考查学生的基本实验能力和简单的电路设计能力。欧姆定律是直流电路的重要规律,本题要求学生根据实验目的和所给器材,应用欧姆定律,改装电流表和电压表,设计实验电路,考查学生的基本实验能力。

例12(2018年高考理科综合全国Ⅲ卷第22题)

甲、乙两同学通过下面的实验测量人的反应时间。实验步骤如下:

(1)甲用两个手指轻轻捏住量程为L的木尺上端,让木尺自然下垂。乙把手放在尺的下端(位置恰好处于L刻度处,但未碰到尺),准备用手指夹住下落的尺。

(2)甲在不通知乙的情况下,突然松手,尺子下落;乙看到尺子下落后快速用手指夹住尺子。若夹住尺子的位置刻度为L1,重力加速度大小为g,则乙的反应时间为___________(用L、L1和g表示)。

(3)已知当地的重力加速度大小为g=9.80m/s2,L=30.0 cm,L1=10.4 cm。乙的反应时间为___________s。(结果保留2位有效数字)

(4)写出一条能提高测量结果准确程度的建议:__________。

本题以一个常见的课堂小实验为背景,考查学生对于实验设计的理解能力和简单的实验数据处理能力,要求学生给出一条能够提高测量结果准确程度的建议,让学生在反思结果的基础上提出改进的措施,鼓励学生进行发散思维和批判性思维,从而加强对学生创新意识的考查。

图7

6 结束语

2018年高考物理试题严格遵循考试大纲的要求,聚焦主干内容,考查关键能力,凸显素养导向。试题以高考评价体系为框架,结合物理学科特点,进一步深化高考考试内容改革,考主干、考能力、考素养,重思维、重应用、重创新,重视真实问题情境的设置,创新设问方式,考查学生运用所学物理知识解决问题的能力,引导学生能力培养和综合素质的提升,助推素质教育的发展。