校企联合构建多类别卓越工程师培养平台的探索

李 刚 兰喜杰 傅 杰 郭海燕 王连峰

大连交通大学环境与化学工程学院 辽宁大连 116028

“中国制造2025”战略的提出和实施,是以大量、高质量的工程人才为根本的,高校作为人才培养的基地将义不容辞地肩负这一使命。然而,由于各种因素的叠加,导致目前培养的产出和需求不协调的矛盾凸显,主要表现为培养出的人才就业适应性不高,工程意识不足。因此,为了加强对工程教育的改革力度,提升高校工程创新人才的培养水平和能力,教育部在2010年出台了“卓越工程师教育培养计划”(简称“卓越计划”),这也是教育部落实《国家中长期教育改革发展规划纲要(2010-2020年)》的重大改革项目之一,其目标是培养造就一大批创新能力强、适应能力强的优秀后备工程师,以适应经济全球化、竞争国家化的现实要求[1,2]。“卓越计划”实施的目标是解决我国目前严重的工科类教育与产业脱节、理论与实践脱节的问题,改革现有的工程技术人才培养模式, 实现理论教学与实践教学的有机统一,实现学校学习与校外实践的有机结合,真正使工科类本科生的知识、能力、素质能够有机协调地发展,从而培养造就一批创新能力强、综合素质高、适应经济社会发展需要的各类型工程技术人才[3,4]。

1 对“卓越计划”的思考与理解

“卓越计划”的目标是培养一批扎实掌握工程问题解决能力、对工程问题有探索精神的人。其中“工程实践”是重点,它应该包括工程意识、工程理念、工程能力的培养;“卓越”是强调培养的人才能够有追求卓著、不断超越的精神,最终能够在不断的工程实践中达到一个高度。因此,强化工程实践的培养过程和学习是“卓越计划”的核心。而企业作为工程实践的平台,无论从硬件资源还是人员素养来说学校都无疑是最适合的培养基地。因此,以企业为主导的校企联合培养模式是目前“卓越计划”的主要形式。但是,为了保障教育体系的完善,将理论与实践有机结合,“3+1”模式的培养体系成为“卓越计划”的主要模式,即3年学校通用标准教育,半年或1年的企业实践教育。然而,为了便于管理和考核,很多院校或专业将企业实践阶段也采用通用的标准教育模式,集中于一个企业、一类职业岗位的实践学习,并非因材施教,因人施教,不能更好地根据学生对职业岗位的喜爱调动学生的学习积极性,浪费难得的企业实践机会。因此,实施“卓越计划”应遵循“行业指导、校企合作、分类实施、形式多样、追求卓越”等原则,充分发挥企业工程平台的多样性和学生兴趣的多元化[5]。

2 “卓越计划”的探索实施

大连交通大学2011年10月首次获批“卓越计划”,环境工程专业于2013年10月获批第三批“卓越计划”实施专业。2012年,为了提前布局“卓越计划”的申报和积累实施经验,提前与相关企业合作,通过校外毕业论文的模式探索校企联合培养的可行性。随着环境工程专业“卓越计划”的获批,拟定了“卓越计划”的“3+1”校企联合培养方案。随着环境工程专业开展的校企联合培养的“卓越计划”的进行,逐步探索相关专业的“卓越计划”平台共享机制,形成专业大类的联合培养。

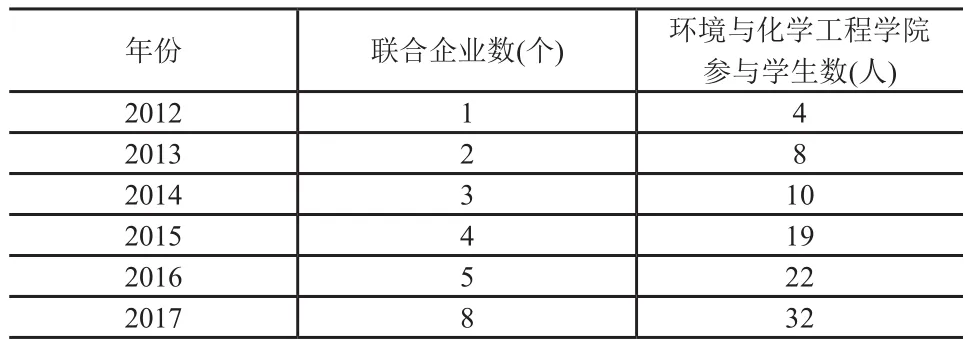

“卓越计划”的实施需要企业参与的深度和广度。因此,采取“请进来,走出去”的策略,利用行业协会的架桥、教师科研合作引领、校友企业合作等模式建立实践教学基地实现广度合作。同时,为了满足不同学生对未来职业岗位多元化的选择,与多家不同专业方向类型企业建立合作关系,逐步搭建起工程类型多样化的校企联合培养平台,涵盖工程设计、工程运营、工程研发、工程管理、工程实施等多个实践培养岗位,联合培养企业的类别和数量通过我们的宣传和走访不断增加、更新,受益学生数也在增加,见表1。

表1 “卓越计划”年度参与人数和企业数

从2012年开始,为了拓宽合作企业平台,积极开拓校外企业,加强校企合作培养模式的宣传,合作企业的数量呈明显递增态势。同时,强化联合培养的管理和质量,很多企业对联合培养的学生具有较高的认可度,通过培养过程实现了能力和素养的大幅提升,受到企业的青睐,被企业直接聘用留任,成为企业的储备人才。这些成果不仅提高了我校校企联合培养教学的知名度,也极大地促进了参与学生的热情,更让我们在实践中积累了大量的培养管理经验,对校企联合培养体系的建立具有重要的意义。

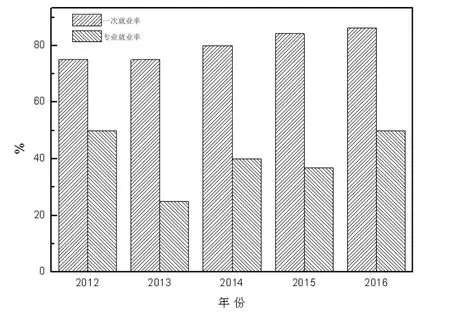

另外,为了强化学生专业技能的培养,尤其是专业技能的应用能力培养,在联合培养中依托企业项目平台进行实习教学,引导学生开展项目可行性分析、方案策划设计、工程实施与管理、项目维护等各方面内容的学习和实践。通过实践不仅掌握了专业的技能,更把握了专业未来发展的前景向好的趋势,激发了专业学习的兴趣,大大提高了学生就业的竞争实力,也促进了学生专业就业的发展(如图1所示)。

图1 “卓越计划”学生就业率

3 “卓越计划”的完善与管理

“卓越计划”实施很关键的一点是企业参与合作的深度,因为与企业合作的广度已经通过建立实践教学基地实现,而合作的深度却需要企业的积极参与,加强校企之间的融合,充分考虑企业作为市场经济的一个主体,在发展和运行中要遵循市场经济规律。因此,如何能在校企人才培养的合作过程中保障企业的顺利发展是企业一直重视的问题。这也是目前校企合作开展初期企业参与度不够高的一个原因。所以,不断完善“卓越计划”实施和管理是促进校企合作培养工作深入、提高企业参与“卓越计划”深度的一项持续长效的内容。

在企业参与的深度上,我们提出了定向递进式的合作培养方式。邀请企业工程师参与专业培养方案的制订、课程体系的设置,形成具有特色方向的定向培养;让企业工程师走上讲台,传递工程理念,培养工程意识,强化工程安全管理等,让学生对企业工程的认识与理解从认知实习的感性认识到校内技能的实训培养,再到深入企业的实习实践系列知识内容,形成了从理论到实践的递进式培养模式。既符合教育过程的基本规律,同时避免了学生直接进入企业实践造成的工程安全意识不足、理念不强、技能不熟练等弊端对企业正常运行的影响,打消企业深入参与校企联合培养的顾虑,提高校企联合培养对学生培养的效果。

“卓越计划”校企联合培养的目标是培养具有卓越追求的工程应用人才。对卓越追求的方向不仅是技能上的卓越,更是一种职业精神的卓越。因此,“卓越计划”的校企联合培养管理更应该以企业为主体,强化企业运行的管理机制,深化培养对象对企业文化的理解和领悟。我们提出在企业实习实践环节,实施培养对象的管理实施以企业为主、学校辅助的双向管理模式。培养对象完全遵照企业相关生产管理制度进行实习工作,学校配合监督管理。尤其是涉及企业技术、工艺的保密等事项要加强对培养对象的传达和规范,通过签署校、企、人三方协议约束各自责权,从培养过程强化学生工程人才职业精神的培养和职场经历的历练。“卓越计划”校企联合培养的完善与管理是一个长期的过程,会随着企业主体在不断改革的过程中提出相应的改革方法,而对培养卓越工程人才的追求目标始终不变。

4 结语

“卓越计划”的实施其目标是培养一批工程应用能力强的人才,这不仅需要扎实的基础理论,还需要有很强的创新和实践能力,这就要求“卓越计划”的实施是一个系统的工程。校企合作作为“卓越计划”实施的一种形式,不仅要考虑学校专业培养的教学标准体系,同时要兼顾企业作为市场主体的特点。因此,“卓越计划”的实施需要随着社会对人才需求的发展、企业的创新和变革不断的探索和实践最终达到人才培养不断追求卓越的目标。