稻谷商品化率与农药使用行为

——基于湖北省主要稻区的探析

刘勇,张露,张俊飚,梁志会

(华中农业大学经济管理学院/湖北农村发展研究中心,湖北 武汉 430070)

农药作为现代农业生产中必不可少的投入要素,被广泛地应用于各类农作物的生产之中。作为世界上最大的农药生产国和消费国[1],2015年全国农药使用量达到178.30万t,是世界平均使用量的2.5倍。过量的农药使用会造成农药残留、降低农产品质量,威胁食品安全[2]。有鉴于此,2011年农业部提出在“十二五”期间,降低20%的化学农药使用;2015年农业部制定《到2020年农药使用量零增长的行动方案》,督促农药使用零增长; 2017年国务院通过《农药管理条例》修正决议,从农药生产、零售等多个环节入手,进一步加强对农药使用的监管。虽然农药的生产环节已处于总量控制状态,但作为农药使用的核心主体,农户在农作物生产过程中普遍存在农药施用过量、滥用的情形[3-6]。由此,从微观层面探析农户的农药使用行为就显得尤为关键。

农户的生产行为是学术界广泛关注的重点内容。以农药使用行为为例,既有研究认为农户的人口学特征、家庭特征等影响农户的农药使用行为,如Nicol[7]基于巴西的研究表明,较之于女性,男性农民更愿意去了解农药知识,进而更加合理规范地使用农药;Isin和Yildirim[8]指出农民的年龄、受教育程度和种植经验等因素会影响到农民的农药使用行为;此外,农户认知也被广泛认为是影响农户农药使用行为的重要因素[9]。童霞等[10]则进一步将农户施药行为细分为前、中、后三个阶段,认为在施药的前中期,多数农户具有较强的农药使用认知,但在农药使用后期,乱扔空药瓶的比例较高,农户环境保护认知有待提高。

除了农户个体和家庭特征等因素外,市场与政府等外部因素对农药使用行为的干预也引起了学者们的探讨。在市场因素方面,钟甫宁等[11]发现农业保险将有助于减少农户农药的使用,并且指出使用较多农药的农户倾向于不购买农业保险;李世杰等[12]则从农药补贴的视角考察了农户的农药使用行为,认为农户在获得农药补贴后,其安全使用农药的意愿明显增加。而Liu和Huang[13]在考察中国Bt抗虫棉种植户的农药使用行为时发现,风险态度对于农户农药使用行为具有显著的作用,偏向于风险厌恶的农户会使用更多的农药。同时,朱淀等[14]基于中国苏南地区的样本调查认为,在农药边际生产效率接近于0的现状下,农户过量使用农药行为属于非理性均衡,原因在于农药价格相对较低,农户对减少农药使用造成产量损失的期望风险更高。也有学者提出市场不能识别农户产品质量是农户对出售农产品过量使用农药的根本原因[15]。

在政府因素方面,麻利平和霍学喜[16]针对苹果种植户的调查分析认为农户的农药使用认知与使用行为之间存在偏差,政府应在农药使用过程中发挥引导作用;黄祖辉等[17]系统构建了政府政策对农户农药使用行为的分析框架,包括政府技术培训宣传教育、处罚监管等维度,认为不同政策对规范农户行为的效果不一,并指出市场能够弥补政府监管的不足;类似地,Schreinemachers等[18]、Damalas和Khan[19]、应瑞瑶和朱勇[20]、李昊等[21]的研究表明政府技术培训对规范农户农药使用行为有正向作用。比较市场因素与政府因素,Zhao等[22]的对比分析显示在有效促进农户合理使用农药行为上,市场激励要显著地优于政府监督。

虽然学者们对于农户的农药使用行为展开了较为细致的论述,并深入比较了市场与政府两类因素对农户农药使用行为的影响,但现有文献较少论及稻谷商品化对农药使用行为的影响,零星的研究仅局限于将商品化作为控制变量处理[12],未对稻谷商品化与农户农药使用行为之间作用机制展开深入的探讨。

恰亚洛夫[23]在其代表作《农民经济组织》中指出:“农户家庭是市场与消费相统一的决策单位”。其认为小农生产的根本目的在于生计,其根本特点在于产品消费的自给自足性。但事实上,随着商品经济的不断发展,投入要素生产率的提升,农户从事农业生产所收获的劳动成果不仅可以满足家庭生存所需,也会产生更多剩余;一般情况下,这部分剩余会通过交换流向市场,进而形成农产品的商品化。于是,农户生产便出现了两种模式,一种用于家庭消费的生计生产,另一种用于市场交换的商品生产[24]。以Schultz[25]为代表的理性小农学派的观点认为,一个“理性”的小农必将以利润最大化为生产决策目标。由此,形成了小农生产的差异化,即在农业生产中,小农基于最大化自身利益的考虑,对于用于市场交换的农作物,增加农药、化肥等要素投入,以保障农作物的产量,而对于家庭消费的农产品则悉心照料,尽量减少农药的使用,以保障家庭成员的身体健康。上述现象被部分学者形象的称为“一家两制”模式[26]。

由此,一个基本假定是,农户生产的稻谷,不仅用于满足自家生计需求,也能通过市场出售剩余稻谷。那么伴随着稻谷出售量的增加,即稻谷商品化水平的提高,农户是否会改变种植行为,增加农药使用量?同时,伴随着商品化率的提高,对于存在农药残留的稻谷,市场能否发挥“看不见的手”作用,利用价格来调节农户的农药使用行为?本研究利用湖北省稻农的调查数据,从“一家两制”的视角,探究稻谷商品化对农户农药使用行为的作用机制,并试图从市场机制角度探讨农户农药使用的深层次原因,以期规范农户农药使用行为,并保障食品安全,实现农业绿色发展。

1 理论分析

1.1 农户农药使用行为的理论分析

农药是现代农业生产中最重要的投入要素之一。合理的农药使用不仅能够有效防治害虫,保障农作物产量,也可以节约劳动力的投入。本研究沿用新古典经济学的分析框架,假定稻农满足理性人假设,追求利润最大化的生产目标,并假设稻农生产稻谷不仅用于自家生计需求,也会售出一部分稻谷,即假设商品化率为θ,那么留存自家食用部分的粮食比例为(1-θ)。当θ=0时,表明稻农所生产的稻谷全部用于自家食用,θ =1时,表明稻农所生产的稻谷全部出售,那么出售粮食总量可表示为θY。进一步地,利润最大化函数可表示为:

式中:π为农业净收益,p为稻谷的市场价格,Di表示为除农药外其他要素的投入量,ri为除农药外其他要素的单价,w为农药单价,T1、T2分别为稻农用于市场出售的稻谷和满足家庭消费的稻谷的农药使用量,那么实际使用的农药总量为T=T1+T2,其中 0 ≤ T2≤ T1,并假设 T2=λT1,其中0≤λ≤1,则式(1)可表示为:

水稻产量由生产函数决定,即Y=F(x),理论上生产函数一般假设为Cobb-Douglas(C-D)型,但考虑农药并非生产性投入,而是损害控制投入的特殊性,直接使用C-D函数会高估农药的边际产出[23],对此,本研究引入损害控制函数(damage-abatement)并带入生产函数,即:

式中:F(D,C)为除农药投入外其他所有投入要素以及控制变量,G(T)损害控制函数,通常来说,损害函数有Pareto形式、Exponential形式、Weibull形式、Logistic形式等。本研究以Exponential形式为例说明最优农药使用量的求解过程:

最大化收益函数,可得:

那么,最优农药使用量为:

进而,可以看出稻农不规范使用农药行为为最优农药使用量与实际农药使用量之差,即T0= T*-T >0。此外,结合式(6)可以判断出,农户是否规范使用农药与稻谷商品化率等因素有关,但并不能明确二者之间的关系。因此,进一步考察稻谷商品化率与农户农药使用行为之间的因果关系,则需要结合调研数据进行实证检验。

1.2 稻谷商品化率与农户农药使用行为

以杂交稻为代表的高产、稳产水稻品种被广泛运用,不仅解决了中国人的“吃饭问题”,而且产生粮食剩余。多数农户从事农业生产不仅是为了家庭食用,更多的是通过市场将部分粮食以产品形式售出以获取收益。由此,农产品商品化率不断提升。在存在完善的农产品质量监督机制的基本前提下,假设市场能够有效甄别出具有农药残留的农产品,伴随商品化率提升,农户将会更加注重农产品的品质以获取较高市场价格,从而会愈发规范自身的农药使用行为。与此同时,蔡书凯和李靖[27]认为伴随着社交网络或技术培训等的普及,农户逐渐意识到过量使用农药会对自身及家人的健康产生影响。当商品化水平较低,即自家食用的农产品占总产出的比重越大时,农户会严格按照规范开展农药使用;但由于当前稻谷市场的信息不对称以及市场失灵现象的存在,缺乏足够的内部激励与外部监督去保障农户对流向市场的稻谷规范农药使用,即当商品化达到一定程度时,农户可能倾向于不规范使用农药甚至过量使用农药。由此,形成关于稻谷商品化率对农药使用行为之间关系的基本理论判断。

2 研究方法

2.1 数据来源与样本特征

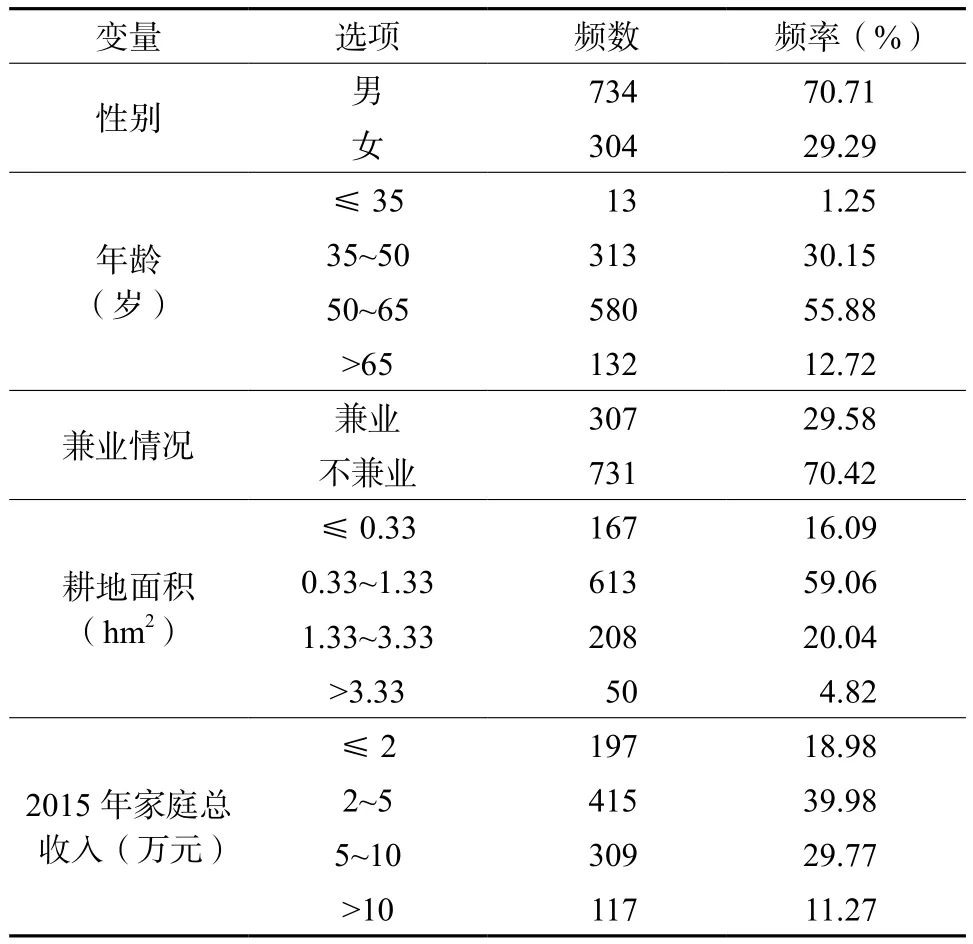

本研究采用的数据来源于国家自然科学基金项目“水稻全生命周期的碳足迹演化及对气候变化的响应机制研究”课题组在2016年开展的农户问卷调查。课题组以稻农作为研究对象,结合湖北省水稻种植区域分布,选取湖北省武汉市新洲区、随州市曾都区、武穴市、赤壁市、枝江市、钟祥市、公安县、枣阳市、麻城市和潜江市共10个县(区、市)作为样本调查区域,样本特征统计见表1。课题组通过随机抽样法进行样本抽样,从所选取的县(区、市)中分别抽取2~3个镇(乡);从抽取的镇(乡)中随机抽取2~3个样本村;最后从每个村中随机抽取一定数目的农户。为保障调查数据的真实性,本次问卷调查结果皆通过问卷调查员入户访谈的形式获得。问卷主要涉及农户的通讯与生活条件、家庭基本情况以及农业生产情况等内容。本次农户调查共发放问卷1 200份,在剔除遗漏关键变量、前后矛盾的问卷后,得到1 115份样本。此外,考虑到调查样本中涉及到早稻、晚稻种植户的样本较少,本研究将这些样本删除,最终得到本研究所使用的1 038份种植中稻稻农的样本,样本有效率达到86.50%。

表1 受访者和样本农户的基本特征Table1 Basic characteristics of the respondents and farmers in the sample

样本中户主性别以男性为主,占比达70.71%,女性户主占比29.29%;受访者多为50岁以上,占比68.60%(表1);家庭土地经营面积较小,即75.15%的农户家庭经营的土地面积低于1.33 hm2。这与当前中国农村家庭中男性占据主导地位、且从事农业生产劳动的多为老一代农民以及土地细碎化程度较高等社会现状相符合。同时,在受访农户中,仅有小部分农户从事兼业活动,而更多的农户则在家从事农业生产,从而导致了样本农户的家庭总收入较少的情况,即多在5万元以下,占比高达58.96%,这也与当前农业收益率普遍不高的情况相吻合。总体上来说,样本特征基本符合农村现状,具有良好的样本代表性。

2.2 计量模型构建

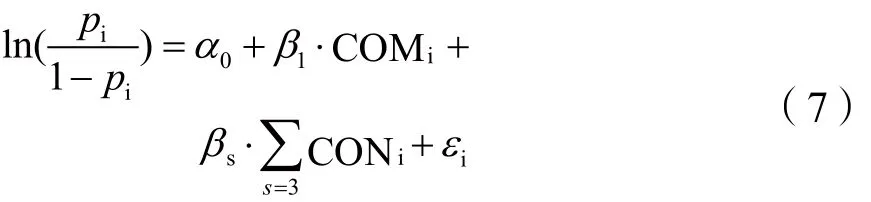

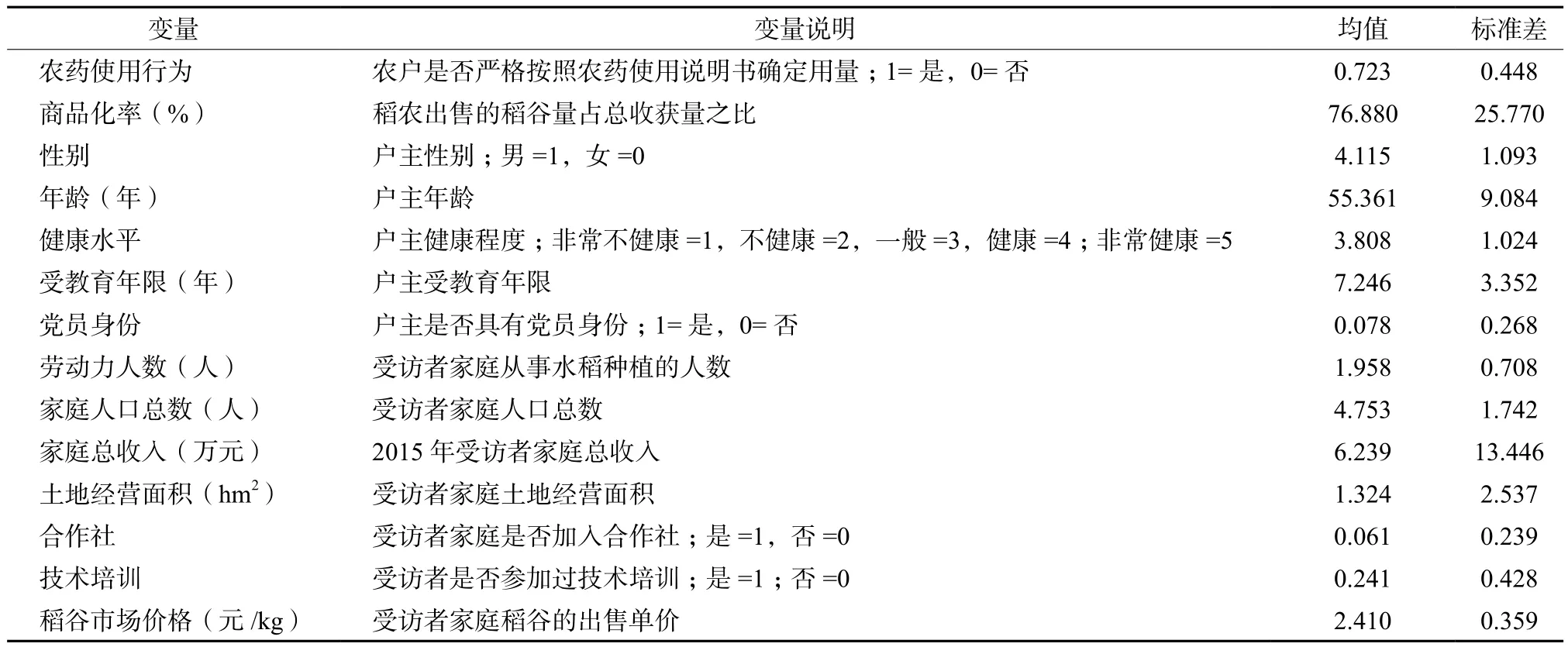

农户农药使用行为可以看作是一个二值选择问题,即农户在使用农药时是否严格按照使用说明书确定用量。对于此类二值变量问题的建模方法,一般选择线性概率模型和非线性概率模型(如logit模型和probit模型)两类。考虑到线性概率模型存在虚拟被解释变量的取值可能超过[0, 1]区间,从而导致拟合效果较差,本研究选用logit模型。因变量为“农户是否按照农药使用说明书确定用量”的二值选择问题。基本模型为:

式中:pi为农户按照农药使用说明书确定用量的概率,COMi为稻谷的商品化率,CONi为控制变量,α0为截距项,β1和βs为待估计系数,εi为残差项。

进一步地,根据理论假设,稻谷商品化率与农户农药使用行为之间可能存在非线性关系,因此,在式(7)中加入了商品化率的二次项,以考察非线性关系的存在性,形成式(8)。

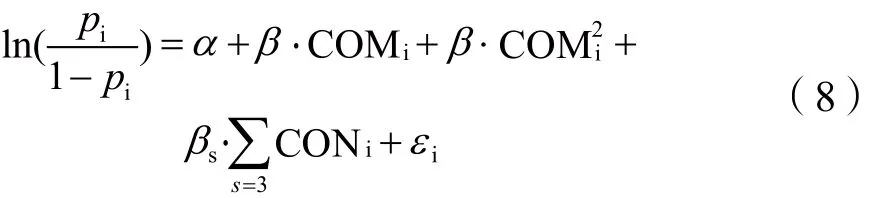

2.3 变量设定

1) 被解释变量。本研究关注的被解释变量是农户的农药使用行为,在实际调查中以“使用农药时,我会严格按照说明书确定用量”作为农户农药使用行为的表征,即用“1”表示农户严格按照说明书确定农药用量,“0”表示农户未按照说明书确定用量。此外,在调查时,受访者皆为户主,考虑到户主作为家庭事务的“决策者”,以户主的回答作为农户农药使用决策的表征具备合理性。

2) 关键解释变量。现阶段,农户从事水稻生产并不仅仅出于生计需求。农户在留足自家口粮后,剩余的稻谷将通过市场售出,以获得收益。这一过程即为稻谷的商品化过程。随着新型经营主体以及职业农民的发展,农产品的商品化率将会不断提高。因此,本研究考察稻谷商品化率对农户施药行为的影响,并将商品化率作为关键解释变量。稻谷商品化率由问卷题项“2015年您家水稻种植出售量以及水稻全年产量多少”来获取原始数据,并进一步利用出售量与全年产量之比算出稻谷的商品化率。

3) 控制变量。农户农药的使用行为不仅会受到农产品商品化率的影响,还可能受其他因素影响,为此要考察农产品商品化率与农户农药使用行为之间的因果关系,就需要控制其他因素的作用。依据已有文献,本研究考虑的控制变量包括:人口学基本特征(包括户主性别、年龄、健康水平、受教育程度和党员身份)、家庭特征(包括从事水稻种植的劳动力数、家庭总人口、家庭总收入、土地经营面积)和社会网络(是否加入合作社)。此外,既有文献认为技术培训和稻谷市场价格会影响到农户施药行为[21,28],因此,本研究亦将这两个变量纳入控制变量的范围,其他不可观测的影响农户农药行为的因素以误差项表示。各变量的定义与描述性统计见表2。

表2 模型变量含义及描述性统计Table 2 De finition and descriptive statistics of the variables in the model

3 结果与分析

3.1 变量描述性统计分析

从被解释变量来看,72.3%的农户明确表示其会严格按照农药使用说明书确定农药的使用量(表2),说明农户对于农药使用有着较为良好的认知与行为;从核心解释变量来看,稻农出售的稻谷量占总收获量之比的均值达到76.9%,即当前农民所种植的稻谷的商品化率普遍偏高,农户倾向于将稻谷通过市场交易获取现金收益,仅留存少部分供自家消费;从其他解释变量来看,户主健康程度的均值为3.808,这表明农户的健康水平普遍不高;仅有7.8%的受访农户拥有党员身份和6.1%的农户家庭加入合作社,这说明当前农户的社会网络普遍偏低;24.1%的农户表示参与过政府组织的农业技术培训,所占比例依旧偏低,这也表明政府对于技术培训的工作亟需进一步加强;此外,调查样本中,稻谷市场价格的均值为2.41元/kg,这与2015年稻谷最低收购价格相接近,能够较好地反映真实情况。

3.2 农户农药使用行为的影响因素分析

为探析稻谷的商品化率对农户施药行为的影响,本研究对分别式(7)和式(8)展开logit回归,并采用逐步回归的方法提高模型结果的可靠性。模型1为未控制其他变量下商品化率与农户施药行为的回归结果;模型2为在控制其他变量下的回归结果;模型3是加入商品化率的二次项后的回归结果,具体结果参见表3。此外,方差膨胀因子(VIF)的结果表明并不存在严重的多重共线性。

1)稻谷商品化率对农户农药使用行为的影响分析。logit模型1的结果显示,稻谷商品化率与农户农药使用行为之间呈显著的正向关系,但模型1并未控制其他因素的影响。另外,考虑到关键解释变量与被解释变量之间可能存在的非线性关系,因此模型2和模型3依次引入相关控制变量以及商品化率的二次项。最后,本研究利用probit模型进行稳健性检验。在控制区域虚拟变量并使用probit模型后,其结果与模型1~模型3的结果并无显著差异(表3)。据此,本研究认为模型3通过稳健性检验,且结论具有较强的可靠性。

结合表3和表4结果可以看出,稻谷商品化率的一次项与农户农药使用行为之间呈显著的正向关系,并且在1%的显著性水平上通过检验,其边际效应为0.006。这说明随着农户出售稻谷比例的增加,商品化水平不断提高,农户参与市场交换的频次增加。同时农户获取市场信息的渠道也更加多元,进而由此增加农户对过量使用农药危害的了解,从而规范其农药使用行为。但值得注意的是,稻谷商品化率的二次项与农户农药使用行为之间存在反向关系,且在5%的显著性水平上通过检验,虽然边际效应低于-0.001,但仍能表明稻谷商品化率与农户农药使用行为之间的非线性关系。

表3 模型回归结果Table 3 Regression results

表4 商品化率及其二次项的边际效应Table 4 Marginal effects of the commercialization rate and the quadratic term

进一步地计算表明,当稻谷商品化率达到75.5%时,会出现拐点,即当商品化率低于75.5%的临界点时,随着商品化的提高农户会更加合理使用农药,但当商品化率越过75.5%的临界点时,伴随商品化率的提高,农户反而会更加倾向于不合理使用农药。此外,基于表3的结果,可以发现,农户的受教育年限对农户的规范施药行为会产生正向影响,且在10%的显著性水平上通过检验。一般来说,受到良好教育的农户,更容易获得有关农药使用的信息,更加注重自身及家人的健康,从而更加倾向于合理规范的使用农药。同样的,技术培训也会显著提高农户规范使用农药行为,这与Damalas和Khan[19]、李昊等[21]研究结论一致,说明通过技术培训能够提高农户对不规范使用农药所带来危害的认知,增加农药使用知识,从而提高其规范意识。此外,农户性别、健康水平和党员身份等也会对农户合理使用农药行为产生正向影响,但不显著。

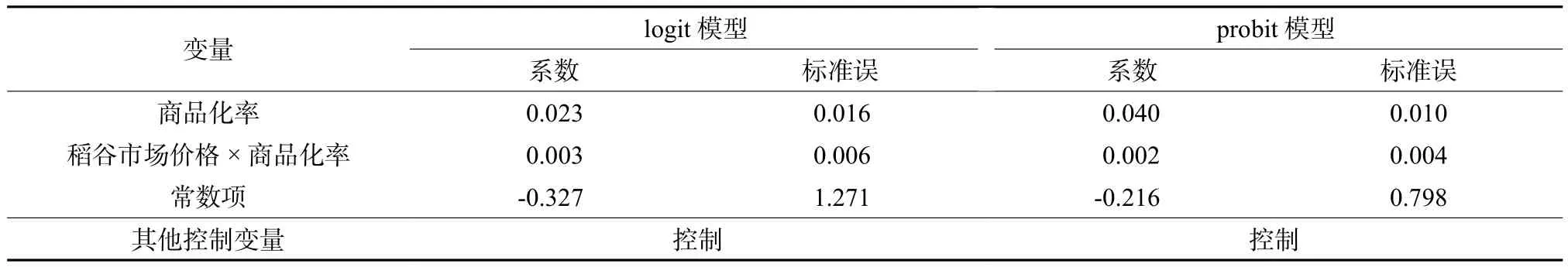

2)稻谷商品化率与农户农药使用行为之间关系。理论上,稻谷商品化率与农户农药使用行为之间的非线性关系成立的前提是不存在一个较为完善的市场甄别机制。表5显示的是稻谷市场价格和商品化率交叉项对农户农药使用行为影响的回归结果。可以发现,尽管系数为正,但并未通过显著性检验。这可能的解释是虽然当前农户稻谷商品化率普遍较高,但尚未完全形成对过量使用农药与规范使用农药稻谷的市场甄别机制。此外,稻谷市场存在卖方(稻农)与买方(消费者)之间的信息不对称,导致市场失灵现象的广泛存在,市场价格对农户行为的调节作用有限,从而促使伴随着稻谷商品化率越过拐点时,农户不规范使用农药的逆向选择行为的产生。

3.3 讨论:对非线性关系的深层次探析

表3的结果表明,稻谷商品化率与农户农药使用行为之间存在显著的非线性关系。这一结果揭示了:一方面,商品化能够促使“小农户”与“大市场”的融合,即农户不仅通过市场交易出自家生产的农产品,也能间接获取相应的市场信息,推动农户了解农药使用知识,促进其合理使用农药,这也为农户下一年的生产决策奠定基础。但另一方面,理性人的特性导致过高的商品化率促使部分小农过分追求利润最大化,为保证产量而增加施药强度,造成食品安全问题频发;而市场失灵的普遍存在,更是制约了小农不规范生产行为得到及时纠正。更深层次的分析表明,近年来,频繁发生的食品安全事件不断刺激着人们的神经,而处于市场弱势地位的农户只能寻求自我保护,得益于小农生产的双重属性,即黄宗智[29]认为的“小农既是一个利润追求者,又是维持生计的生产者”,小农能够进行差别化生产。因此,内化于中国农业利润率相对低下的基本国情,分散化小农出于利润最大化目的,会对出售的稻谷加大农药使用量以实现产出的稳定性;而由于外部冲击带来农户对家庭成员健康问题的重视,引发农户对自家食用的稻谷则少施甚至不使用农药。实际的调查也论证了这种现象的普遍存在,如一项基于北京、河北、甘肃等地农户调查结果表明,已经超过30%的农户实现了差别化生产[30],这种现象正是本研究开始所提及的“一家两制”模式。

表5 稻谷价格与商品化率的交叉项对农户农药使用行为影响的回归结果Table 5 Regression results of interaction of rice prices and the commercialization rate on pesticide application behaviors

在转型期的中国农村社会,一方面,传统的“熟人社会”尚未完全瓦解,“差序格局”的观念依旧影响着小农的生产行为;另一方面,商品化以及新兴农业技术等冲击着农业生产,引致小农为寻求自我保护而实施“一家两制”措施。由于市场失灵现象的存在,以食品安全作为规范小农农药使用行为的措施已然失效,即便小农了解过量使用农药的危害,也不会影响其采用“一家两制”的自我保护措施以应对频繁发生的食品安全问题。从本质上来说,最大化自身利益的小农特性是导致农户不规范使用农药现象屡禁不止的主要根源,只有当小农切实感到自身利益受到威胁时,其或许能成为规范使用农药的坚定拥护者,当过度使用农药导致环境恶化时,作为生存在公共产品—环境中的一员,小农无法改变其利益受损的现实。因此,有必要改变思路,从小农自身利益考虑其农药使用行为,促使农户合理规范使用农药。

4 结论与建议

4.1 结论

推动农药使用零增长是中国农业发展的长期目标,要实现这一目标的关键在于如何促使农户在农业生产时自发地规范、合理使用农药。本文研究发现,当稻谷商品化率低于75.5%这一阈值时,商品化率的增加有利于规范农户的农药使用行为;一旦商品化率超过该阈值,农户将趋向不规范的农药使用行为。进一步地分析表明,在当前中国食品安全问题日益凸显的现实背景下,处于市场弱势一方的小农为寻求自保,会主动实行“一家两制”的生产模式,即对自留食用的稻谷规范施药甚至不施药,而为保障出售的稻谷的产量,则不规范地使用农药,而根植于农户群体中的“差序格局”观念更是加剧了农户的这种自我保护行为。

本研究认为农户不规范农药使用的行为是小农追求利润最大化的表现,解决问题的关键在于如何避免农户逆向选择行为的发生,在保障农户利益的同时,促进农户规范合理使用农药。同时,当前中国稻谷市场尚未完全形成对过量使用农药与规范使用农药稻谷的市场甄别机制,这也导致通过稻谷价格调节的市场激励机制并未发生功效。

4.2 建议

1)重视“一家两制”与“差序格局”在农产品生产中的负向影响。政府部门在规范农户农药使用行为时,需要考虑到农户的“一家两制”行为与“差序格局”观念,积极改善农户在市场中的“弱者”地位,保障稻农的基本利益诉求。重点关注稻谷商品化率高于拐点,即75.5%的农户,加强对这部分农户的农药使用行为的监管,避免这类农户因过度追求市场利益而产生的不规范使用农药行为。

2)利用好“政府”与“市场”两种手段,实现农户对农药的规范使用。通过从源头加强政府对农药生产、流通等环节的监管,并发挥政府的宣传与培训功能,增加农民对不规范使用农药危害的认知,弥补由市场信息不对称和信息不完全造成的农户农药不规范行为。构建绿色环保的农产品生产供应链,充分发挥市场对专业化生产农产品的认证机制和农药残留农产品的淘汰机制,完善市场对农产品认证环节, 从而推动农户农药使用行为朝着规范化、安全化方向行进。

参考文献:

[1] Grung M, Lin Y, Zhang H, et al. Pesticide levels and environmental risk in aquatic environments in China—A review[J]. Environment International, 2015, 81: 87-97.

[2] 孙致陆, 贾娟琪, 李先德. 我国农药使用强度的演进特征与省际收敛——基于1991-2014 年省级面板数据的分析[J]. 农业现代化研究, 2017, 38(5): 792-800.Sun Z L, Jia J Q, Li X D. Evolution characteristics and provincial convergence of pesticide application density in China: An empirical study based on the provincial data from 1991 to 2014[J].Research of Agricultural Modernization, 2017, 38(5): 792-800.

[3] Pemsl D, Waibel H, Gutierrez A. Why do some Bt-cotton farmers in China continue to use high levels of pesticides?[J]. International Journal of Agricultural Sustainability, 2005, 3(1): 44-56.

[4] Abhilash P, Singh N. Pesticide use and application: An Indian scenario[J]. Journal of Hazardous Materials, 2009, 165(1/2/3):1-12.

[5] Zhang L, Li X, Yu J, et al. Toward cleaner production: What drives farmers to adopt eco-friendly agricultural production?[J]. Journal of Cleaner Production, 2018, 184: 550-558.

[6] 王一杰, 邸菲, 辛岭. 我国粮食主产区粮食生产现状、存在问题及政策建议[J]. 农业现代化研究, 2018, 39(1): 37-47.Wang Y J, Di F, Xin L. The status and problems of grain production in the main grain production areas of China and policy suggestions[J]. Research of Agricultural Modernization, 2018,39(1): 37-47.

[7] Nicol A M. Perceptions of pesticides among farmers and farm family members[D]. University of British Columbia, 2003.

[8] Isin S, Yildirim I. Fruit-growers’ perceptions on the harmful effects of pesticides and their re flection on practices: The case of Kemalpasa, Turkey[J]. Crop Protection, 2007, 26(7): 917-922.

[9] 王绪龙, 周静. 信息能力、认知与菜农使用农药行为转变——基于山东省菜农数据的实证检验[J]. 农业技术经济, 2016(5):22-31.Wang X L, Zhou J. Ability of information, cognition and the behavior transformation of farmers using pesticides: Based on the empirical data of farmers in Shandong Province[J]. Journal of Agrotechnical Economics, 2016(5): 22-31.

[10] 童霞, 吴林海, 山丽杰. 影响农药施用行为的农户特征研究[J].农业技术经济, 2011(11): 71-83.Tong X, Wu L H, Shan L J. Farmers’ characteristic affecting the behavior of pesticide application[J]. Journal of Agrotechnical Economics, 2011(11): 71-83.

[11] 钟甫宁, 宁满秀, 邢鹂, 等. 农业保险与农用化学品施用关系研究——对新疆玛纳斯河流域农户的经验分析[J]. 经济学(季刊), 2007, 6(1): 291-308.Zhong F N, Ning M X, Xing P, et al. A study on the relationship between crop insurance and agrochemical uses: An empirical analysis of the Manas watershed, Xinjiang, China[J]. China Economic Quarterly, 2007, 6(1): 291-308.

[12] 李世杰, 朱雪兰, 洪潇伟, 等. 农户认知、农药补贴与农户安全农产品生产用药意愿—基于对海南省冬季瓜菜种植农户的问卷调查[J]. 中国农村观察, 2013(5): 55-69, 97.Li S J, Zhu X L, Hong X W, et al. Research to farmer cognition,government pesticide subsides and the desire of using pesticide appropriately: Based on the first-data of farmers’ cultivation of anti-season melons and vegetables in Hainan Province[J]. China Rural Survey, 2013(5): 55-69, 97.

[13] Liu E M, Huang J K. Risk preferences and pesticide use by cotton farmers in China[J]. Journal of Development of Economics, 2013,103(1): 202-215.

[14] 朱淀, 孔霞, 顾建平. 农户过量施用农药的非理性均衡:来自中国苏南地区农户的证据[J]. 中国农村经济, 2014(8):17-29.Zhu D, Kong X, Gu J P. The irrational equilibrium of farmers’household’s overusing fertilizer: Evidence from farmers’households in southern region of Jiangsu Province, China[J].Chinese Rural Economy, 2014(8): 17-29.

[15] 倪国华, 郑风田, 喻志军. 通过“纵向整合”解决“一家两制”的理论与实证[J]. 中国人口·资源与环境, 2014, 24(3): 93-100.Ni G H, Zheng F T, Yu Z J. To solve “one household two system” through “vertical integration”: Theoretical framework and empirical analysis[J]. China Population, Resources and Environment, 2014, 24(3): 93-100.

[16] 麻丽平, 霍学喜. 农户农药认知与农药施用行为调查研究[J].西北农林科技大学学报(社会科学版), 2015, 15(5): 65-71, 76.Ma L P, Huo X X. Farmers’ pesticide perception and pesticide use behavior[J]. Journal of Northwest A&F University (Social Science Edition), 2015, 15(5): 65-71, 76.

[17] 黄祖辉, 钟颖琦, 王晓莉. 不同政策对农户农药施用行为的影响[J].中国人口·资源与环境, 2016, 26(8): 148-155.Huang Z H, Zhong Y Q, Wang X L. Study on the impacts of government policy on farmers’ pesticide application behavior[J].China Population, Resources and Environment, 2016, 26(8): 148-155.

[18] Schreinemachers P, Wu M, Uddin M N, et al. Farmer training in off-season vegetables: Effects on income and pesticide use in Bangladesh[J]. Food Policy, 2016, 61: 132-140.

[19] Damalas C A, Khan M. Pesticide use in vegetable crops in Pakistan: Insights through an ordered probit model[J]. Crop Protection, 2017, 99: 59-64.

[20] 应瑞瑶, 朱勇. 农业技术培训方式对农户农业化学投入品使用行为的影响——源自实验经济学的证据[J]. 中国农村观察,2015(1): 50-58.Ying R Y, Zhu Y. The impact of agricultural technical training on farmer’s agrochemical use behavior: Evidence from experimental economics[J]. China Rural Survey, 2015(1): 50-58.

[21] 李昊, 李世平, 南灵. 农药使用技术培训减少农药过量使用了吗?[J]. 中国农村经济, 2017(10): 80-96.Li H, Li S P, Nan L. Can technical training reduce pesticide overuse?[J]. Chinese Rural Economy, 2017(10): 80-96.

[22] Zhao L, Wang C, Gu H, et al. Market incentive, government regulation and the behavior of pesticide application of vegetable farmers in China[J]. Food Control, 2018, 85: 308-317.

[23] 恰亚洛夫. 农民经济组织[M]. 萧正洪, 译. 北京: 中央编译出版社, 1996.Chayanov A V. The Theory of Peasant Economy[M]. Homewood American Economic Association, 1966.

[24] 周立, 潘素梅, 董小瑜. 从“谁来养活中国”到“怎样养活中国”——粮食属性、AB模式与发展主义时代的食物主权[J].中国农业大学学报(社会科学版), 2012, 29(2): 20-33.Zhou L, Pan S M, Dong X Y. From who will feed China to how to feed China: Food properties, model A and B of food system and food sovereignty of the development era[J] China Agricultural University Journal of Social Sciences Edition, 2012, 29(2): 20-23.

[25] Schultz T W. Transforming Traditional Agriculture[M]. Yale University Press, 1964.

[26] 徐立成, 周立, 潘素梅. “一家两制”:食品安全威胁下的社会自我保护[J]. 中国农村经济, 2013(5): 32-44.Xu L C, Zhou L, Pan S M. “One family, two systems”: Social self-protection under the threat of food safety[J]. Chinese Rural Economy, 2013(5): 32-44.

[27] 蔡书凯, 李靖. 水稻农药施用强度及其影响因素研究——基于粮食主产区农户调研数据[J]. 中国农业科学, 2011, 44(11):2403-2410.Cai S K, Li J. Pesticide application intensity by farmers and its influence—Based on the investigation data of farmers from major grain producing areas[J]. Scientia Agricultura Sinica, 2011,44(11): 2403-2410.

[28] 王常伟, 顾海英. 市场VS政府,什么力量影响了我国菜农农药用量的选择?[J]. 管理世界, 2013(11): 50-66.Wang C W, Gu H Y. The market vs. the government: What forces affect the selection of amount of pesticide used by China’s vegetable grower?[J]. Management World, 2013(11): 50-66.

[29] 黄宗智. 华北的小农经济与社会变迁[M]. 北京: 法律出版社,2014.Huang Z Z. The Peasant Economy and Social Change in North China[M]. Beijing: Law Press, 2014.

[30] 潘素梅, 周立. “一家两制”: 农户的差序责任意识与差别化生产 [J]. 探索, 2015(6): 143-149.Pan S M, Zhou L. “One family, two systems”: The differential mode of responsibility and differential production of peasant household in China[J]. Probe, 2015(6): 143-149.