教练风格对运动反社会行为的影响:运动道德推脱的中介效应

盛 炯, 王 栋, 陈作松

(1. 上海立信会计金融学院 体育与健康学院,上海 201620;2. 上海交通大学 体育系,上海 200240)

运动反社会行为是指运动员在竞技或比赛中表现出的伤害他人或对他人不利的行为[1],如辱骂或殴打对手等。以往运动反社会行为的研究主要集中在对手方面,而近年来的相关研究表明,队友间同样也会发生诸如批评或取笑队友等的运动反社会行为,以队友为指向的运动反社会行为同样也应引起了学者们的关注和重视[2]。目前,识别可以有效预测和影响运动反社会行为的前因变量已成为运动道德领域研究者的首要任务[3]。在众多的前因变量中,教练风格作为一种重要的社会情景变量已引起了一些学者的关注[4-5]。

教练风格是指教练员处理其与运动员之间人际关系的方式,可潜移默化地塑造或改变运动员的运动体验[6]。依据教练员的执教风格,可将教练风格划分为自主型和受控型2种[4]。自主型风格的教练员往往会给予运动员参与任务决策的机会,认同和尊重运动员的观点和感受;受控型风格的教练员则往往会以强制、威胁或专制等方式将自己的观念和想法强加于运动员,较少会认同或尊重运动员的观点和感受。由于自主型风格的教练员能够尊重运动员的观点和感受,容易使运动员的心理需求(如自主、关系需求等)得到满足,因此,不太可能为达到获胜等目的而迫使运动员做出运动反社会行为。相反,受控型风格的教练员往往会采用奖励或惩罚策略操纵或控制运动员[6],因此,为了达到获胜等的目的,受控型风格的教练员或许更易迫使运动员做出诸如伤害对手等的运动反社会行为。Hodge等[4]的研究结果表明,自主型教练风格可对以对手为指向的运动反社会行为产生负向影响,但对以队友为指向的运动反社会行为的负向影响并不显著。他们认为,这或许是由不同指向运动反社会行为测量上的差异所致。然而,虽然Hodge等的研究揭示了自主型教练风格与运动反社会行为(队友或对手)的关系,但并未考察受控型教练风格对运动反社会行为(队友和对手)的影响。因此,有关教练风格与运动反社会行为的关系,尤其是受控型教练风格与运动反社会行为的关系,还有待进一步进行实证研究。

运动道德推脱是影响运动反社会行为的另一重要前因变量。运动道德推脱是基于社会认知理论而提出的重要概念,指运动员个体产生的特定认知倾向,包括在认知上重构自己的行为,使其伤害性更小,最大程度地减小自己在行为后果中的责任与降低对受伤者的认同等[7]。一系列的实证研究表明,运动道德推脱可以正向预测运动反社会行为[8-11],这说明运动道德推脱水平越高的运动员越容易做出运动反社会行为。此外,也有研究对教练风格与运动道德推脱的关系进行了实证考察,但并未形成一致观点。一方面,有研究发现自主型教练风格可以负向预测运动道德推脱,但该研究并未验证受控型教练风格与运动道德推脱的关系[4]。另一方面,有研究发现自主型教练风格并不能对运动道德推脱产生显著影响,而受控型教练风格可以正向预测运动道德推脱[5]。

按照道德推脱理论的观点,运动员在做出运动反社会行为时,首先需要使用运动道德推脱使其内在的道德自我调控过程选择性失效,以降低不道德行为后消极情绪产生的概率[10]。由于处于自主型风格教练领导下的运动员更注重自身对任务决策的选择,其观点和感受能够得到教练员的认同,心理需求也容易得到满足,因此,不太可能会为达到获胜等目的而做出运动反社会行为,也就不太可能使用运动道德推脱为运动反社会行为开脱。处于受控型风格教练领导下的运动员则不同,他们的观点和感受往往得不到教练员的尊重和认同,心理需求难以得到满足,往往会迫于教练员的要求或指令而做出诸如伤害对手等运动反社会行为,更容易使用运动道德推脱将不道德行为的责任转嫁至教练员,强调这是教练员的责任。如他们认为“这是教练员安排的,不是我的错”等。因此,教练风格对运动反社会行为的影响以及运动道德推脱在这一关系中的中介效应还有待进行实证探究。

通过上述分析可知,教练风格、运动道德推脱以及运动反社会行为之间的关系还有待明确和检验;更为重要的是,这些研究大都是在西方文化背景下开展的实证探索,其研究结论能否适用于我国运动员还有待检验。这是因为:一方面,不同的文化背景可能会对个体的道德认知产生不同的影响[12];另一方面,竞技体育培养体制和模式上的区别,使得我国教练员与西方教练员有所不同,我国教练员往往身兼教练员与“父母”的双重身份[13]。此外,从国内研究看,我国学者探究的运动反社会行为的前因变量主要集中于道德意识[14]、动机氛围[15]、道德认同[16-17]等。教练风格作为一种重要的社会情景变量尚未引起我国学者的关注和重视,相关的实证研究较鲜见。因此,笔者从社会认知理论出发,对教练风格与运动反社会行为的关系以及运动道德推脱的中介效应进行实证考察,以帮助人们更好地理解我国运动员运动反社会行为的发生。

1 研究方法

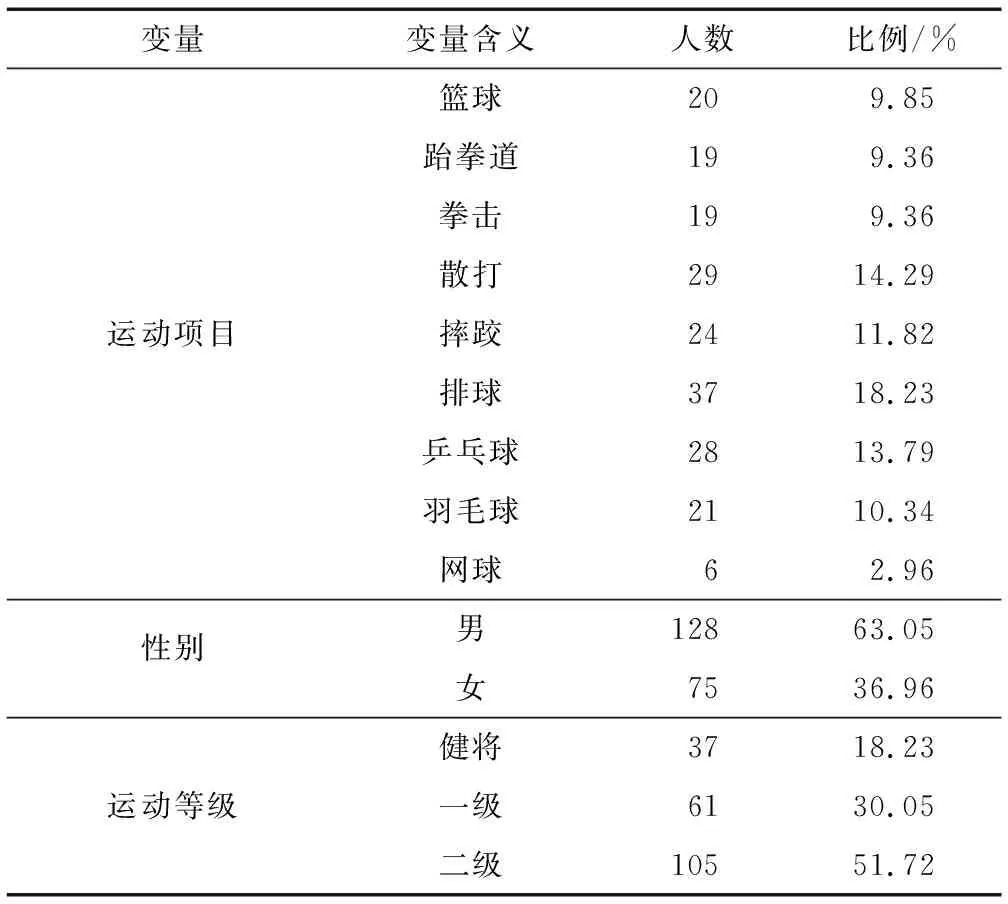

1.1被试选取231名福建省部分项目省队运动员为调查对象(表1),以统一书面指导语形式分队进行团体施测,共发放问卷231份,回收有效问卷203份,问卷的有效回收率为87.88%。运动员平均年龄为(18.96±2.63)岁,平均训练年限为(6.55±2.97) a。

表1 被试的人口统计学特征

1.2研究工具

1.2.1 自主型和受控型教练风格量表 采用Hodge等[4]改编的自主型和受控型教练风格量表。首先邀请一名心理学博士和一名运动心理学博士对2份英文原版量表进行独立翻译,然后对2人翻译的中文版量表进行小组讨论,并根据小组讨论结果修改有异议的表述。同时,按照Duda等[18]提出的跨文化量表修订方法,将经由小组讨论并修改后的2份量表交由外语专业的2名英语博士进行反译,并根据反译结果再次对中文版量表内容进行修改和调整。经过上述步骤,确定了2份量表的中文版。其中,自主型教练风格量表为单维量表,共14个条目,采用李克特7点评分,“完全不符合”得1分,“完全符合”得7分。在本文中,量表验证性因素分析的各项拟合指数分别为:卡方χ2=107.34,自由度df=66,χ2/df=1.63,拟合优度指数GFI=0.93,正规拟合指数NFI=0.94,比较拟合指数CFI=0.98,近似误差均方根RMSEA=0.06,量表的Cronbach’sα系数为0.94。受控型教练风格量表共15个条目,包含奖励控制、消极条件、威胁和过度控制4个分量表,量表同样采用李克特7点评分,“完全不符合”得1分,“完全符合”得7分。在本文中,量表验证性因素分析的各项拟合指数分别为:χ2=124.64,df=76,χ2/df=1.64,GFI=0.93,CFI=0.96,NFI=0.94,NFI=0.90,RMSEA=0.06,量表的Cronbach’sα系数为0.84。

1.2.2 运动反社会行为量表 本文采用的运动反社会行为量表由祝大鹏[19]修订,共15个条目,包含队友和对手指向的2个分量表。采用李克特5点评分法,“从来没有”得1分,“非常多”得5分,作答分数越高,说明个体从事相应的运动反社会行为越频繁。在本文中,该量表的Cronbach’sα系数为0.88。

1.2.3 运动道德推脱量表 本文采用的运动道德推脱量表由王栋等[11]编制,包含行为重建、有利比较、委婉标签、非人性化和非责任5个分量表,共20个条目。为了更好地体现运动道德推脱及其机制的含义,在咨询原量表编制者的基础上,对量表中的3个条目进行了反向改写:将“运动员遵从团队决定而做出违规行为,运动员应为这一行为负责”改为“运动员遵从团队决定而做出违规行为,运动员不应为这一行为负责”;将“运动员受到队友的鼓动而攻击对手,运动员应该受到责备”改为“运动员受到队友的鼓动而攻击对手,运动员不应该受到责备”;将“运动员根据教练员的指示做出违规行为,运动员应为这一行为负责”改为“运动员根据教练员的指示做出违规行为,运动员不应为这一行为负责”。采用李克特5点计分,“完全不同意”得1分,“完全同意”得5分,作答分数越高,说明个体的运动道德推脱水平越高。在本文中,模型的各项拟合指数分别为:χ2=208.35,df=150,χ2/df=1.39,CFI=0.94,TLI(Tucker-Lewis index)=0.93,GFI=0.91,增量拟合指数IFI=0.94,RMSEA=0.04,量表的Cronbach’sα系数为0.84。

1.2.4 数据处理 采用SPSS16.0统计软件对数据进行描述性统计分析和相关分析,采用AMOS17.0软件对数据进行共同方法偏差检验及中介效应检验。

2 结果与分析

2.1共同方法偏差检验由于本文数据皆来自于运动员的自我报告,可能存在共同方法偏差(CMB,common method biases)问题,因此,本文从程序控制和统计控制2个方面对共同方法偏差进行控制和检验[20]。如:在程序控制方面,强调作答的匿名性等;在统计控制方面,采用Harman单因素检验法对数据进行共同方法偏差检验。本文在假定3个量表的条目均属于一个因子的条件下进行验证性因素分析,验证性因素分析的结果表明,数据与模型无法有效拟合。模型的各项拟合指数分别为:χ2=5702.74,df=1952,χ2/df=2.92,GFI=0.38,CFI=0.35,NFI=0.27,IFL=0.35,TLI=0.32,RMSEA=0.10,这说明本文并不存在严重的共同方法偏差问题。

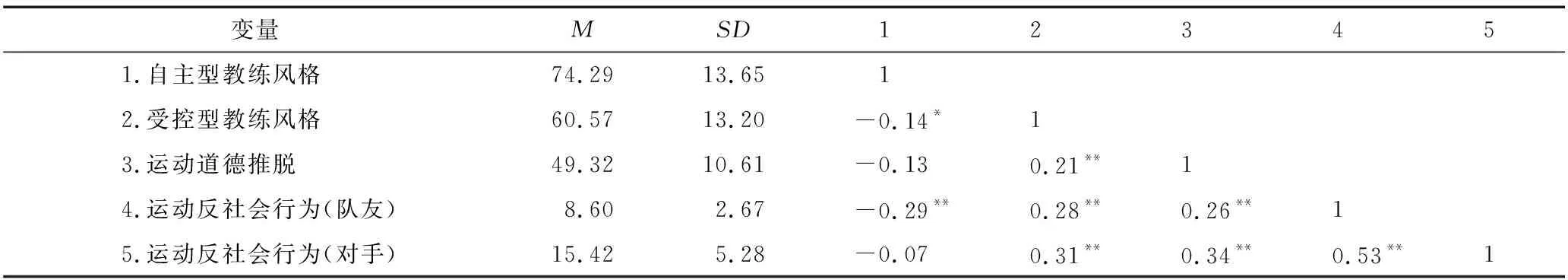

2.2各变量的描述性统计及Pearson相关分析由表2可知:自主型教练风格与受控型教练风格呈显著性负相关(r=-0.14,P=0.04),与运动道德推脱呈不显著性负相关(r=-0.13,P=0.06),与运动反社会行为(队友)具有显著性负相关(r=-0.29,P=0.00),与运动反社会行为(对手)呈不显著性负相关(r=-0.07,P=0.33);受控型教练风格与运动道德推脱呈显著性正相关(r=0.21,P=0.00),与运动反社会行为(队友)呈显著性正相关(r=0.28,P=0.00),与运动反社会行为(对手)呈显著性正相关(r=0.31,P=0.00);运动道德推脱与运动反社会行为(队友)呈显著性正相关(r=0.26,P=0.00),与运动反社会行为(对手)呈显著性正相关(r=0.34,P=0.00);运动反社会行为(队友)与运动反社会行为(对手)呈显著性正相关(r=0.53,P=0.00)。

表2 各变量的基本统计量及相关矩阵

注:*表示P<0.05,**表示P<0.01;图1、图2同此

2.3教练风格、运动道德推脱与运动反社会行为的关系模型

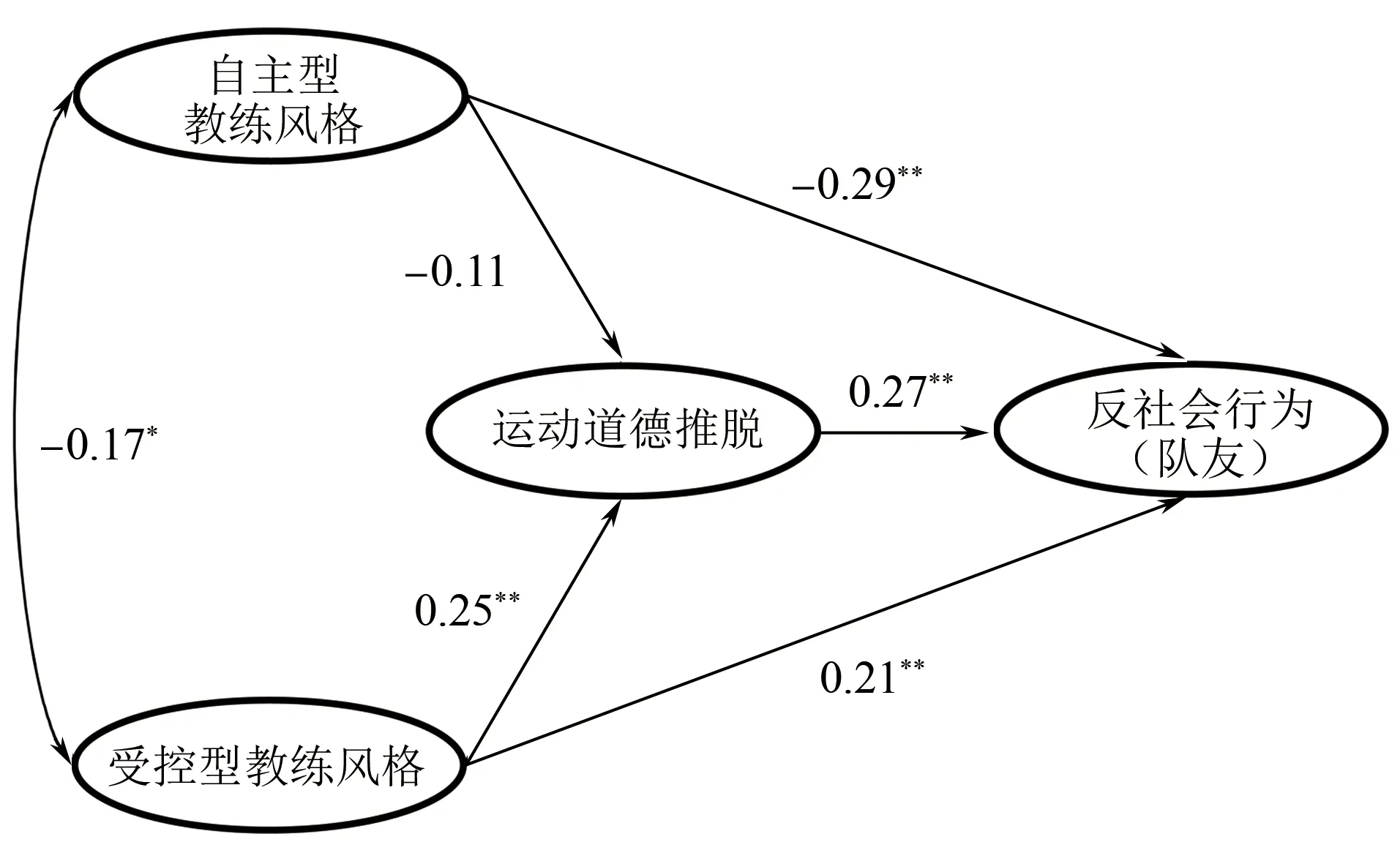

2.3.1 教练风格、运动道德推脱与运动反社会行为(队友)的关系模型 从图1可知:自主型教练风格可以直接负向影响运动反社会行为(队友)(AMOS模型标准化后的路径系数γ=-0.29,P=0.00),但未能通过运动道德推脱(γ=-0.11,P=0.17)对运动反社会行为(队友)产生间接效应;受控型教练风格既可以直接正向影响运动反社会行为(队友)(γ=0.21,P=0.00),又可以通过运动道德推脱(γ=0.25,P=0.00)对运动反社会行为(队友)产生间接效应(γ=0.27,P=0.00),这说明运动道德推脱在这一关系中起着部分中介效应,中介效应量为0.25×0.27=0.07,中介效应占总效应的比值为0.07/(0.07+0.21)=0.25。各项拟合指数如下:χ2=495.34,df=312,χ2/df=1.59,CFI=0.93,IFI=0.94,GFI=0.86,TLI=0.92,RMSEA=0.05。各项拟合指数均符合心理测量学的标准要求[21],说明模型与数据适配良好。

图1 教练风格、运动道德推脱与运动反社会行为(队友)的关系模型

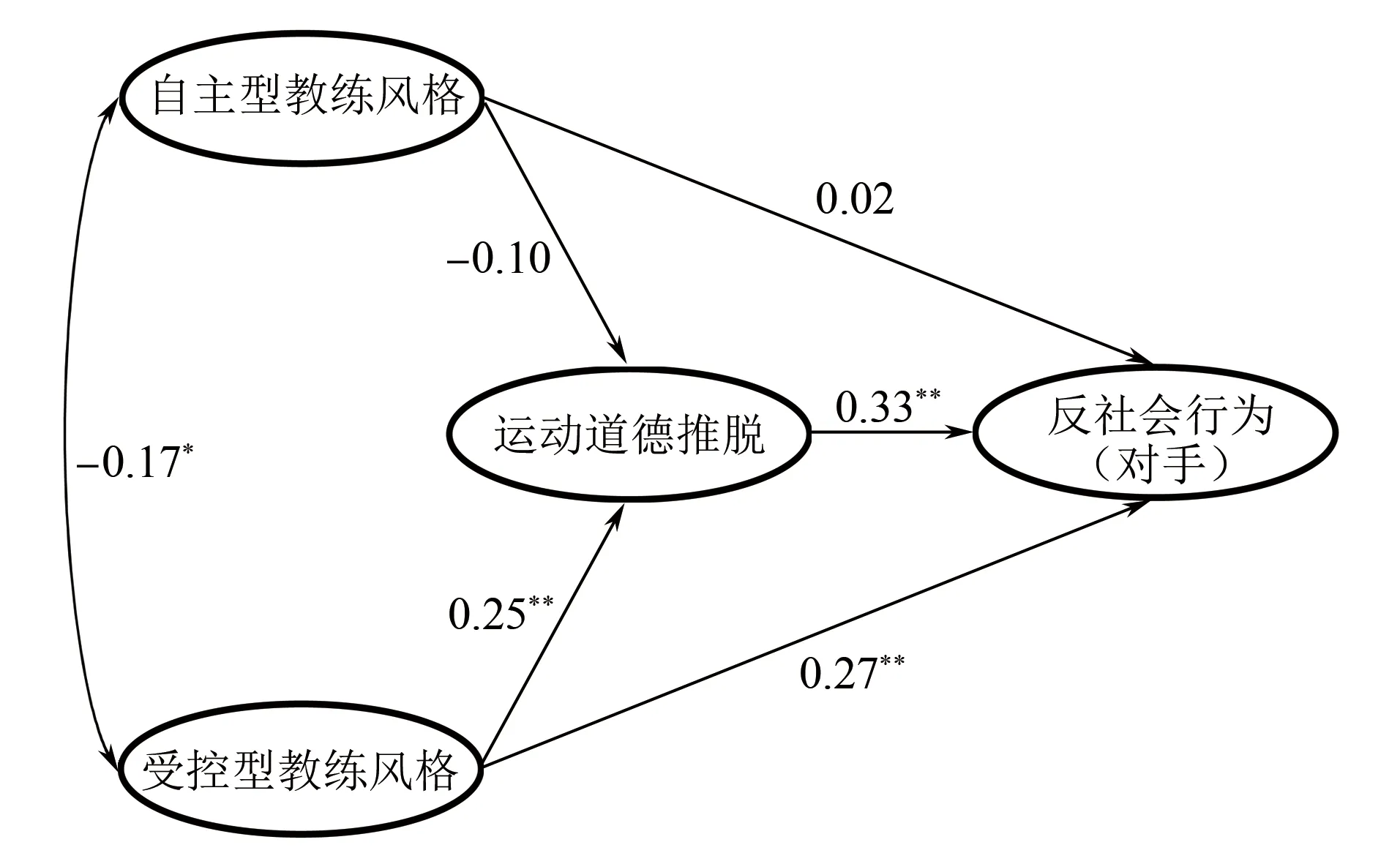

2.3.2 教练风格、运动道德推脱与运动反社会行为(对手)的关系模型 从图2可知:自主型教练风格未能直接影响运动反社会行为(对手)(r=0.02,P=0.83),也未能通过运动道德推脱(r=-0.10,P=0.18)对运动反社会行为(对手)产生间接效应;受控型教练风格既可以对运动反社会行为(对手)产生直接的正向影响(r=0.27,P=0.00),又可以通过运动道德推脱(r=0.25,P=0.00)对运动反社会行为(对手)产生间接效应(r=0.33,P=0.00),这表明运动道德推脱只在受控型教练风格与运动反社会行为(对手)关系中起着部分中介效应,中介效应为0.25×0.33=0.08,中介效应占总效应的比值为0.08/(0.08+0.27)=0.23。各项拟合指数如下:χ2=694.91,df=445,χ2/df=1.56,GFI=0.84,CFI=0.92,TLI=0.91,IFI=0.93,RMSEA=0.05。各项拟合指数均符合心理测量学的标准要求,说明模型与数据适配良好。

图2 教练风格、运动道德推脱与运动反社会行为(对手)的关系模型

3 讨论

3.1自主型教练风格对运动道德推脱和运动反社会行为的影响笔者发现,自主型教练风格仅会对以队友为指向的运动反社会行为产生负向影响,未能对以对手为指向的运动反社会行为产生显著的负向影响。这说明,对于我国运动员而言,那些越是能感知自己处于自主型风格教练领导下的运动员,就越少会发生运动反社会行为(队友),这与以往的研究结果有所不同。Hodge等[4]认为,自主型教练风格仅可以负向预测以对手为指向的运动反社会行为,对以队友为指向的运动反社会行为的负向影响并不显著。他们认为,这可能与不同指向运动反社会行为测量上的差异有关,即:运动反社会行为(队友)测量的仅是口头侵害(如“辱骂队友”等),而运动反社会行为(对手)的测量包含口头和身体侵害(如“批评指责对方运动员”和“肘击对方运动员”等)。出现上述不一致可能是因为,我国运动员感知的自主型教练风格与以队友为指向的运动反社会行为的关系更密切,即自主型教练风格很可能对队友间运动反社会行为的影响更甚。因此,将来该领域的研究应在丰富和完善运动反社会行为测量工具的基础上,进一步探究自主型教练风格与运动反社会的关系,尤其是自主型教练风格与以对手为指向的运动反社会行为的关系。

此外,本文并未发现自主型教练风格对运动道德推脱的负向效应,这与以往相关的研究结果一致[5]。这是因为,运动道德推脱是解释不道德行为的重要心理机制,那些感知自己处于自主型风格教练领导下的运动员,其观点和思想能够得到教练员的认同,运动员的心理需求容易得到满足,较少会从事运动反社会行为,也就不易使用运动道德推脱降低或摆脱负性情绪的产生。

3.2受控型教练风格对运动道德推脱和运动反社会行为的影响笔者发现,受控型教练风格可以正向影响运动道德推脱和运动反社会行为(队友和对手)。这说明,对于我国运动员而言,那些越是感知自己处于受控型风格教练领导下的运动员,其运动道德推脱水平越高,也越容易发生运动反社会行为(对手和队友),这与以往的研究结果一致[5]。这是因为,那些感知自己处于受控型风格教练领导下的运动员,其观点和感受较少会得到教练员的尊重和认同,心理需求难以得到满足,而且往往会迫于教练员要求或指令而做出运动反社会行为,更容易使用运动道德推脱将不道德行为的责任转嫁到教练员的“控制”或“胁迫”(如“认为这是教练员的安排”“不这样教练员会让我坐冷板凳”等)上,从而摆脱或降低自身的罪责和内疚感。

此外,笔者还发现,运动道德推脱会正向影响运动反社会行为,这也与以往的研究结果一致[8-11]。这说明,运动道德推脱水平越高的运动员,越容易发生运动反社会行为。这是因为,按照道德推脱理论的观点,运动员在做出运动反社会行为时,首先需要使用运动道德推脱使其内在的道德自我调控过程选择性失效,以避免从事不道德行为后消极情绪的产生,从而做出运动反社会行为(队友和对手)。此外,从中介效应检验结果看,运动道德推脱在受控型教练风格与运动反社会行为(队友和对手)的关系中具有部分中介效应,这也与以往的研究结果类似[4]。这一方面说明受控型教练风格既可以对运动反社会行为(队友和对手)产生直接效应,也可以通过运动道德推脱产生间接效应;另一方面也表明,无论是以队友为指向还是以对手为指向,运动道德推脱的中介效应并不存在差异。提示:在制订我国运动员运动反社会行为预防策略和加强我国运动员职业道德教育时,应鼓励教练员构建自主型执教风格,尽量避免受控型执教风格,同时还应降低运动员的运动道德推脱水平,这将有助于减少运动员发生运动反社会行为。

4 结论

自主型教练风格可以负向显著影响运动反社会行为(队友),运动道德推脱可以正向影响运动反社会行为(队友和对手)。受控型教练风格会对运动道德推脱和运动反社会行为(队友和对手)产生显著的正向影响,运动道德推脱在受控型教练风格与运动反社会行为关系(队友和对手)中具有部分中介效应。