贵琼语的几种示证方式

宋伶俐

(西南交通大学 中文系,成都 610031)

示证范畴,又叫传信范畴,在藏缅语族语言中客观存在,是近年来学界关注较多的主观语法范畴。对传信范畴外延和内涵的界定,有广义和狭义的区分。狭义的示证范畴主要指信息的来源,民族语言学界倾向于狭义的界定。20世纪80年代以来的贵琼语研究论文多未涉及示证问题。广义的示证范畴包括信息的来源和信息的可靠程度,Chafe就将信息可靠程度视为示证范畴的一部分加以界定①。本文所论的正是贵琼语中提供信息可靠程度的语法手段,包括:存在动词和系词以及语气词,辅之以主语人称、谓词的体和语义特征,上述手段不妨统一称为证素②胡壮麟《语言的可证性》:Chafe认为传信范畴的内涵包括知识的来源和对知识的态度,这是广义的传信范畴;文中引述Boas遗作《Kwakiutl语法》中evidential的提法,将其译为“证素”。载《外语教学研究》1994年第1期,第9-15,80页。。以下分别展开讨论。

一、贵琼语的系词示证

系词,是一种功能词,相当于汉语的判断词“是”。由于不同语言系词的语法性质不尽相同,因此多将系词在判断命题句中加以界定,作用是“等同或归类”。贵琼语有2个系词:dʐɿ35和ʐɿ35。dʐɿ35可以作为实义动词,表示“对、合适”。dʐɿ35和ʐɿ35的区别在于肯定句中常用dʐɿ35,否定句常用ʐɿ35。系词dʐɿ35和却域、普米、纳木依等系词语音形式较为接近,显示出内部同源关系③羌语支的语言如贵琼、却域、普米、纳木依等系词语音形式较为接近,显示出内部同源关系。。例如:

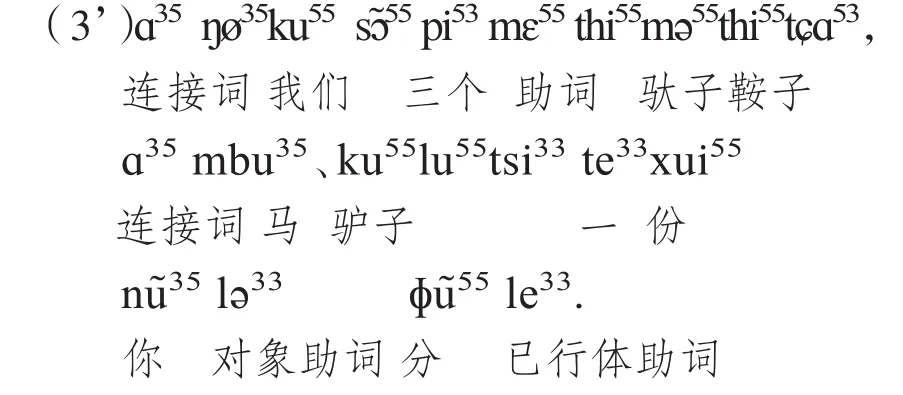

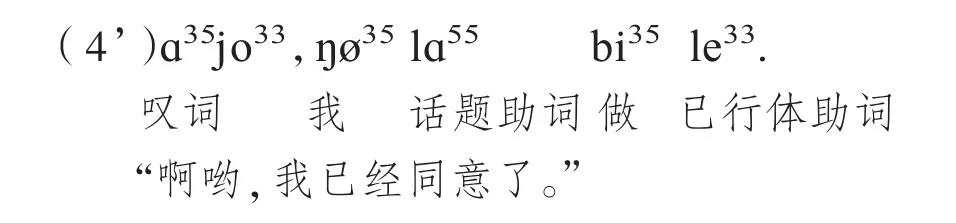

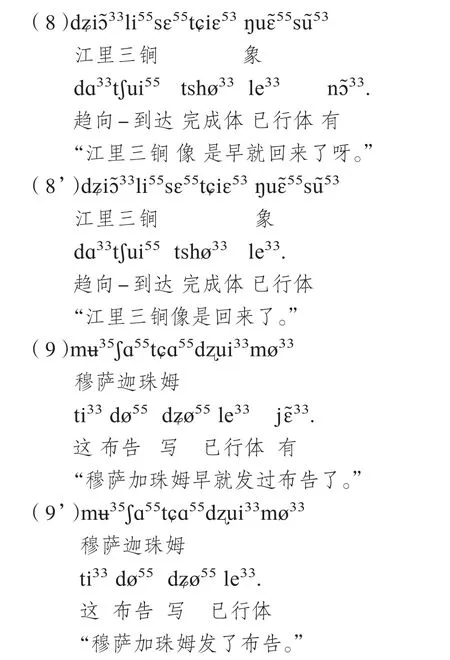

系词dʐɿ35主要用法是作为系词,对话题和述题的关系表示判断。本文讨论的是系词作为示证语法形式的特殊用法。系词dʐɿ35在长篇语料中有这样一种用法:语法功能不再是作出判断,而是对信息可靠性加以确认、承诺。对比(3)和(3’)、(4)和(4’)可见:没有句尾的系词,只是客观表述一个已经发生的事件;而加上句尾的系词,就成了对即将发生的可控事件的承诺。

“我们三个把驮子鞍子分给你一份,把马儿驴子分给你一份。”

“我们三个把驮子鞍子和马儿驴子分给你一份了。”

“啊哟,我呢肯定是要同意的,但是我们帕理塘土司如果不说这么一句,我不敢答应。”

系词做证素,需要具备两个条件:其一,主语需是第一人称;其二,谓词需具有可控性。

二、贵琼语的存在动词示证

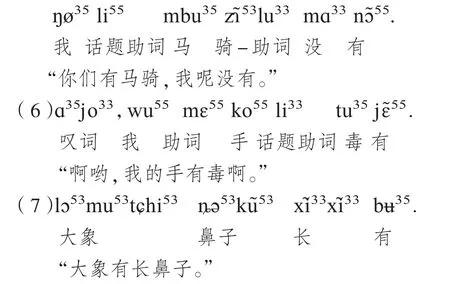

存在动词做证素的句子往往有如下特征:第一,必须是第三人称;第二,存在动词证素前面必须有已行体助词le33;第三,句中动词本身具有完整性,或者与完成体助词tshø33或者实现体助词qo55连用达成语义的完结性。

三、贵琼语的语气词示证

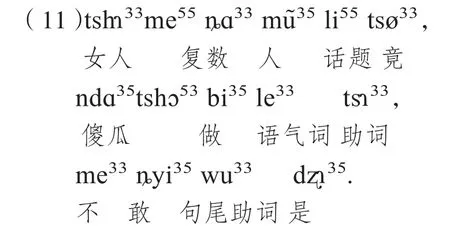

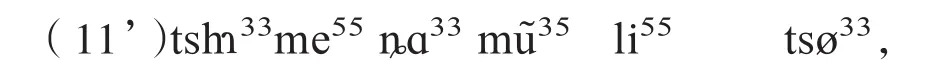

语气不是示证,但语气词有示证的作用。语气“反映的是说话人就动作与动作者或目标之间有关的特征的看法”,而证素反映的是说话人就动作与动作者相结合所作断言的证据(Jacobson,1986:3)①转引自胡壮麟《语言的示证性》,《外语教学与研究》1994年第1期,第9页。。根据这个标准,我们确认贵琼语语气词tsɿ33有示证的作用。下列句子的助词tsɿ33,既包括说话者主体的亲知认同,也包括听众的周知认同。究竟是亲知认同还是周知认同,关键看主语的人称:第一人称是亲知认同,第三人称是周知认同。对比(10)和(10’)、(11)和(11’)可以看出,不加语气词tsɿ33,就失去了表示信息可靠的语义内涵。

“你们两个我都要供养。”(亲知,第一人称)

“你们两个我都供养得起。”

“女人们犯傻啊,(就是)不敢做我的母亲。”

(周知,第三人称,认为女人傻是常识。)

“女人们犯了傻,不敢做我的母亲了。”

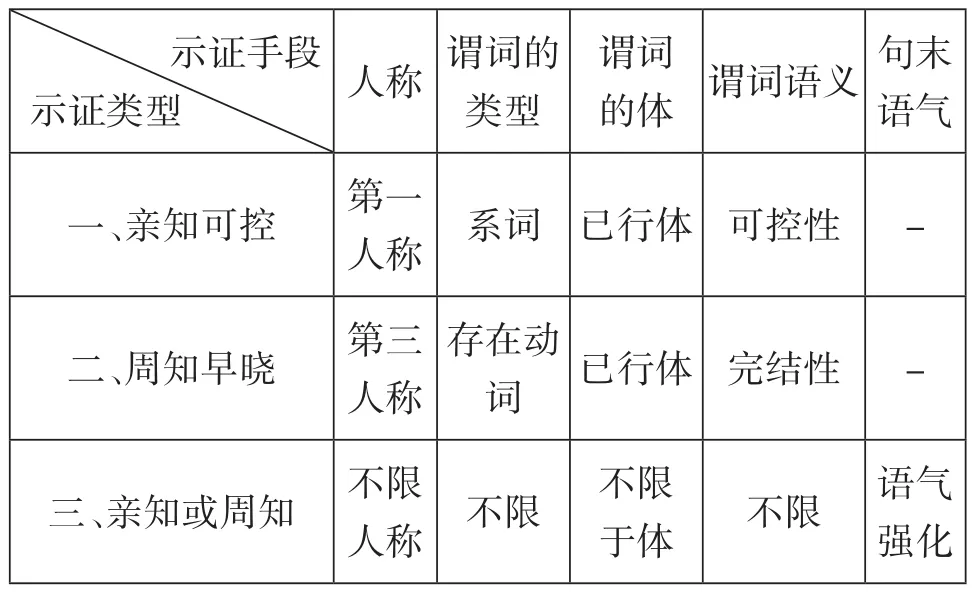

四、贵琼语示证类型的共性与个性

纵观前文,藏缅语族羌语支南支的贵琼语用以示证的语法形式,可列表如下(表1)。

表1 贵琼语用以示证的语法形式

贵琼语示证采用的语法手段在藏缅语族语言中具有共性和个性。二十世纪九十年代初黄布凡先生在《藏缅语族的情态范畴》一文中指出:“我国藏缅语族中形态变化较丰富的语言,如藏、羌、景颇等语支的语言,一般都有情态范畴。”[1]当时所说的情态范畴,和今日学界讨论的示证并不完全具有相同的外延和内涵,其外延主要是狭义的示证手段;其内涵主要是狭义的语法范畴,比如亲见或非亲见情态,听说或非听说情态等,与之相应的语法形式有动词趋向前缀②木雅语:铃木博之《新龙木雅语中带方向前缀的判断动词》,《语言学论丛》第四十五辑,247-264页,2012年。、动词体后缀或者后加成分③藏语:江狄《藏语拉萨话的体貌、示证及自我中心范畴》,《语言科学》2005年第1期;扎巴语:龚群虎《扎巴语研究》,民族出版社2007年版,第84-85页;史兴语:孙宏开、徐丹、刘光坤、鲁绒多丁《史兴语研究》,民族出版社2014年版,第124页;道孚语、扎坝语:戴庆厦、黄布凡、傅爱兰、仁增旺姆、刘菊黄《藏缅语十五种》,北京燕山出版社1991年版,第36页、83-84页;羌语:黄布凡周发成《羌语研究》,四川人民出版社2006年版,第152-156页;麻窝羌语:刘光坤《麻窝羌语研究》,四川民族出版社1998年版,第176-177页。、助词④木雅语:戴庆厦、黄布凡、傅爱兰、仁增旺姆、刘菊黄《藏缅语十五种》,北京燕山出版社1991年版,第118-119页,188页。、存在动词和判断动词⑤藏语:金鹏《论藏语拉萨话口语动词的特点与语法结构的关系》,《民族语文》1979年第3期。等。对于这些语法形式如何示证,论文中并没有提供足够丰富的信息。以下考察贵琼语的示证类型,即用存在动词、系词(判断动词)和句尾语气词(语气助词)表示信息具有较强的可靠性,以及与其它藏缅语族语言的共性和差异。

(一)系词示证

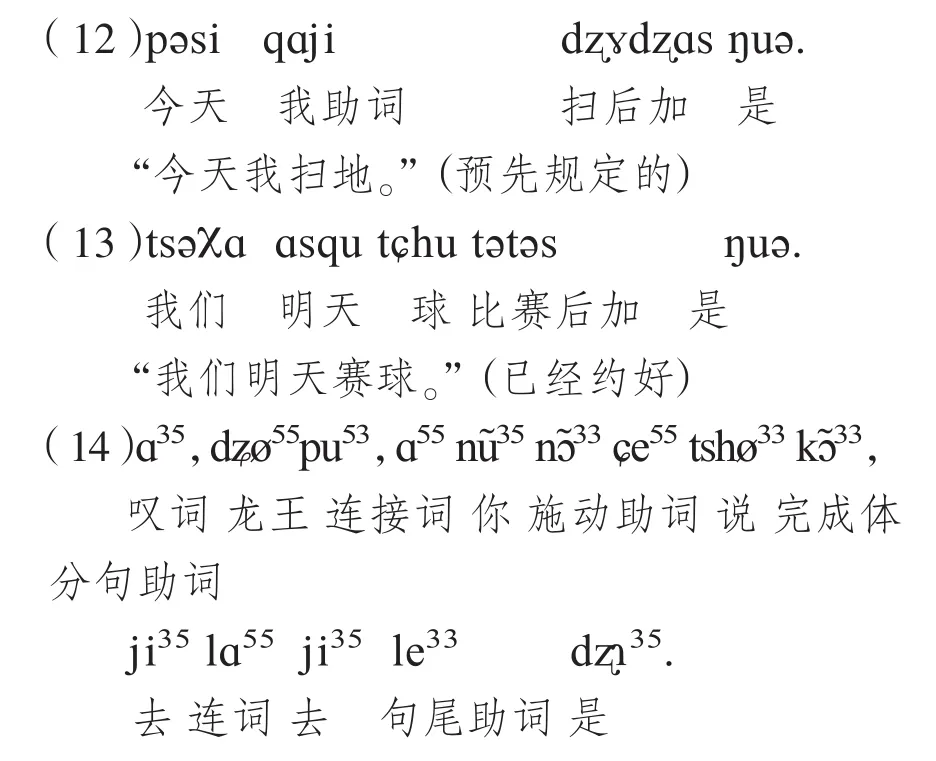

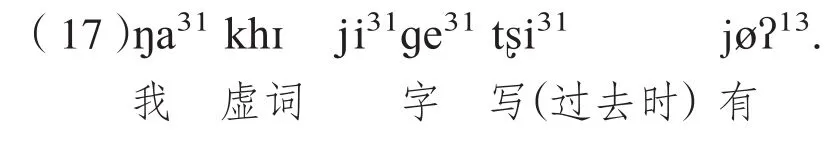

系词示证在藏缅语族语言中是普遍存在的,在同语支的羌语里我们也可以找到例证。二十世纪九十年代,刘光坤先生[2]175-176曾指出:北部羌语麻窝话有一种较为常用的语法现象,就是在原形谓词后面加s再加ŋuə,ŋuə就是判断动词,表示所要进行的动作是受环境或条件制约的,或者表示所进行的动作是预先设定或规定好的,见例句(12)(13);在表示信息可靠程度高这一点上,和贵琼语一致,见例句(14)。

“啊,龙王,既然你都安排了,我去是要去的。”(预先规定)

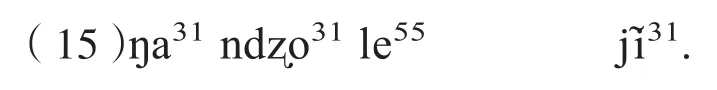

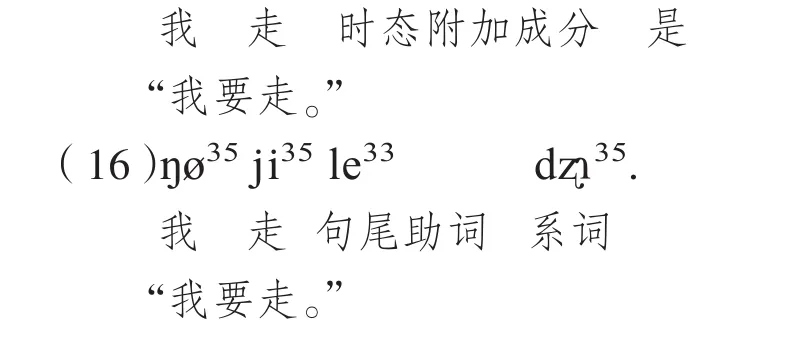

在藏彝走廊的诸民族语言中,以藏语的系词示证用法最为典型。20世纪80年代金鹏先生曾在《论藏语拉萨话口语动词的特点与语法结构的关系》[3]中指出:拉萨藏语判断动词和存在动词存在语气的不同,具有亲见确知和早已熟知等语气意义的区分。贵琼语作为大渡河畔汉藏之间的语言,与藏语康方言有接触关系。在王诗文《藏语康方言语法研究——德格话语法》中[4],不妨看看用以示证的系词的用法。以和第一人称搭配使用的31为例,藏语例句见例(15),贵琼语例句见例(16):

从形式上看,贵琼语系词dʐɿ35在句尾表示主观确认或安排,和藏语德格话系词ji~的用法有同有异。共同之处在于:其一,都可以表示主观确认或安排、承诺;其二,系词示证句中的动词都具有[+可控性]的语义特征;其三,都采用第一人称主语。差异主要在于le33的语法功能上:藏语系词le31是将来时态附加成分;而贵琼语并不采用le33表示将来时态。le33在贵琼语中兼有多种语法意义,分别是并列连词、已行体标记和句尾语气词,这里视为句尾语气词更合适。对于藏缅语言中系词虚化为证素的情况,不少学者认为是受藏语的影响。张军在博士论文中指出:“系词的情貌范畴只存在于藏语支及与藏语支语言有接触的少数语言中,表现在判断情态的‘确定’和‘不确定’的对立上”[5]。

(二)存在动词示证

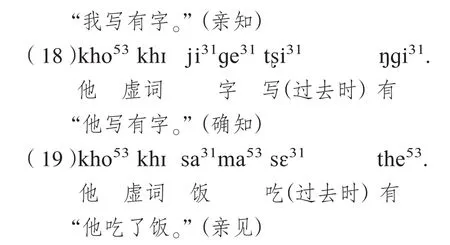

在藏缅语族语言中,存在动词大多有示证的用法。史兴语的亲验语气由动词加后缀wu再加语尾助词dʑ~33(由判断动词有虚化而来)表示亲眼看见动作的结果[6]。嘉绒语可以通过动词的屈折形式ndo(表示领有、存在)转化为to表示第三人称的领有是亲见的[7]。当然,以藏语存在动词做证素的用法最为典型。黄成龙认为:“现代藏语存在动词和系动词表达示证意义是现代藏语区别于其他藏缅语的一个突出特征”[8]。就与贵琼语有接触关系的藏语康方言来看,有三个在句中居尾的存在动词jøɁ13,ŋgi31和the53。其中jøɁ13主要用于第一人称示证,通过结果确认事实;ŋgi31用于第三人称现在和过去时态的句子,含有确知语气,也可用于表示据说意义的第二人称现在时态句子;the53主要用于第三人称过去时态句子,标明叙述者亲见动作的过程,也可用于第一人称和第二人称过去时态不自主动作句。引例如下①例句引自王诗文《藏语康方言语法研究——德格话语法》,第174、176、177页。:

可见,贵琼语和藏语都存在动词示证,但同中有异:藏语康方言示证类型可以是亲知、亲见和确知,示证内涵更加丰富且人称不限;贵琼语与之相比,示证内涵相对单一,只表示早知周晓,人称也限定为第三人称,且动词语义要求具有[完结性]。

(三)语气词示证

刘丹青在《语法调查研究手册》[9]一书中提出:语气词在综合性形态不丰富的语言中,也纳入广义的语气范畴。语气范畴表示说话人对句子内容的主观态度。主观态度的含义,既包括说话人以言行事的交际功能类别,也包括说话人对命题内容做出的情态判断和现实性判断。所谓现实性判断,就是对信息来源或者可靠程度做出判断,即示证。

早期文献中,有关证素的内容在语气范畴讨论。许多调查报告都将“亲验”“亲见”“亲知”视为一种语气。语气词作为证素,在藏缅语族语言中并不罕见。木雅语语气助词ni33、ti33可以表示亲验语气[6]。蒲溪羌语语气助词bɑ可以表示说话者获得的证据是在看见动作结果的基础上推测的[10]149。

贵琼语的语气词作证素,有较为鲜明的个性。它既可以表示周知,也可以表示亲知。具体的示证意义由主语的人称决定。在藏缅语族的语言中,人称和示证范畴有着密切的联系。黄布凡先生曾论及:“一般是他称特别是第三人称可能有现知与早知、亲见与非亲见、听说与非听说等情态类别,自称有自控与非自控、自觉与不自觉等情态类别,过程与结果情态则自称和他称都可能体现。”[1]125相对于系词和存在动词示证句中的诸多限制条件,语气词示证可以说是无标记的,它更像是固有的一种示证方式。