沙博理英文自传中的中国当代政治历史关键词翻译*

任东升 郎希萌

(1.中国海洋大学 外国语学院,山东 青岛 266100;2.武汉大学 外国语言文学学院,湖北 武汉 430072)

沙博理两部英文自传是记录沙博理在美国成长、在中国亲见亲历的编年史,既有反思二战及后来中、苏、美、日多边关系和中国政治运动的恢弘文字,又有素描当事人、身边人和亲人以及躬身自省的细腻笔触。自传将国内外时事变迁,作为连通个人点滴故事的社会背景,以及耄耋之年回顾国内外核心事件的历史背景。沙博理的创作对象不仅是熟悉中国文化传统和社会背景的汉学家,更多面向对中国社会了解甚少却又充满好奇的普通西方读者。自传所描述的中国故事涵盖大量中国文化现象以及诸多文化特色词汇,尤其是无原文本的中国当代政治历史关键词,是影响译语读者理解的核心问题,只得诉诸于翻译,转换成英文语符解码,作者与译者身份相糅合,达成创作意向与翻译意图的共同传递,进而符合译语读者的理解诉求和知识结构。

一、沙博理自传的意向性写作与文化翻译

沙博理两部英文自传选用目的语文字创作,写作过程是将其心灵对客观世界的体悟与观念承载于字里行间,对中国当代政治历史核心词汇的翻译散布其中,也是译者观念和意向指向文化语境的产物。意向性是“心灵的一种特征,通过这种特征,心理状态指向,或者关于、论及、涉及、针对世界上的情况”,[1](P65)是主体心灵指涉客体或事态的桥梁,使人们得以诠释世界的基础。翻译的意向性是作者、译者和读者相互交织的动态过程,作者将其对客观世界的感悟和体会赋予文字,译者则尊重和阐释原作意向,将主体意向性融入语符转换中,同时迎合译语读者的“集体意向性”,即人们“共同认可、接受、希望得到某一事物的意向性”,[2](P199)使译作符合当代读者的文学预期和认知水平。沙博理自传写作对象和意图明晰,同时将文中涉及的诸多文化现象和事件意向性的转换成英文,迎合译语读者的集体意向性。

(一)沙博理自传的意向性写作

沙博理出生并成长于美国,而立之年来到中国生活和工作,三十年后步入花甲之年。他1979年撰写英文自传AnAmericaninChina:ThirtyYearsinthePeople’sRepublic(《一个美国人在中国:在中国人民共和国的卅年》),共十个章节,约十二万字,由新世界出版社推出精装本、美国新图书俱乐部(New American Library)刊发平装本。沙博理希望夹杂在自己的故事里的中国故事——其情感和心灵的指向,被以他出生地美国为代表的西方社会所解读,向渴望了解中国的西方读者提供线索。文中沙博理阐述了自传的写作意向和初衷,“我的故事将成为一个有用的工具,使读者能借以洞察这个极其重要而西方对它了解甚少的国家”。[3]这本书无疑符合美国读者的集体意向性,引起了美国媒体的好奇心,《华盛顿邮报》派出他们的专栏作家李·莱斯卡兹(Lee Lescaze)对沙博理和中国的故事开展了深入的专访。

沙博理在中国度过半个世纪后,他对中国以及国际形势产生更深入的思索。1997年他调整自传章节结构,增加篇幅至十五章,约十七万字,重新取名为MyChina:TheMetamorphosisofaCountryandaMan(《情系中华五十年》)。新版自传中,沙博理按时间顺序将美国成长经历迁移至首章,适当删减前版自传中亲历生活及旅行见闻中的有趣故事,并且增添新近二十年的经历,适时插入其妻子凤子回忆录的零星片段。从两部自传名称的变化——由“an American in China”到“my China”,可以窥探出沙博理对中国的依恋越来越重。他将中国视作自己的家乡,并且饱含深情写到,“中国是我的家,美国是我的故乡”,[3]沙博理对“故乡”的怀念和“家乡”的热爱双重感情和思想逐渐融合,试图将家乡的文化精髓传播到故乡以及其他英语国家,用故乡的语言符号诉说家乡的故事和体会,自传明晰的意向性写作意图考量故乡读者对家乡社会文化变迁的理解。

(二)沙博理自传中的文化翻译

沙博理身为资深翻译家,其英文自传中的翻译痕迹散落全篇,除了有原文本根据的词,还有诸多无对应原文本的意向性转换。自传中的翻译现象主要有4类:1)散文翻译:对凤子回忆录《迎接金婚》里十个片段(见于《凤子在舞台上在人世间》)的翻译,7600余字;2)小说翻译:对自己所译《林海雪原》《柳堡的故事》《小二黑结婚》《家》《春蚕》5部作品片段译文的引用;3)诗词翻译:毛泽东《满江红·和郭沫若同志》和袁水拍两首政治讽刺诗《酱油和对虾》、《祸延小孩》的翻译;4)无对应原文本的翻译:大量“文化翻译”现象贯穿沙博理自传始末。文化翻译并非针对特定源语文本,至少没有单一文本如政治文件、口号等的翻译,[4]而是将各种形式的文化活动翻译成一个目的语文本。[5]沙博理自传里的第四类翻译现象较其它三类更加琐碎、复杂且隐性。实际上,第四类文化翻译的诠释更需斟酌,尤其是中国当代政治历史关键词,由于在目的语读者的文化系统中不存在对应项,经过翻译后难免发生语义指示有所分歧或者传递不足的现象,此类翻译障碍给沙博理自传中写译结合的意向性指向带来挑战。

沙博理自传涵盖的文化翻译现象属于“自译”研究,通常被认为是“翻译自己作品的行为或者是这种行为的结果”。[6](P17)确切来说,沙博理自传中的文化翻译现象是特殊的自译研究,被称为“作者译”,即“由原文的作者到译文的作者的翻译甚至是再创作和创作”,其中一个典型特征就是“没有固定的母本,只有写作的素材”。[7]正如林语堂《生活的艺术》以及《吾国与吾民》正是基于中国传统文化素材的重新阐释,选用英文写作规范予以再现,是作者译的意向性传递,使“作者兼具了翻译者的角色,另一方面使作品兼具翻译文本的痕迹”。[8]以此,沙博理自传中当代政治关键词的翻译归属于作者译范畴,是作者意图与译者文化身份意向性交流与融通之作。

二、沙博理自传中当代政治历史关键词的翻译

沙博理自传涵盖建国前后多个重要历史时期,势必囊括各政治运动和历史文化事件,如何将政治历史核心词汇传递给对中国社会语境了解甚少的目的语读者是关键问题。自传(1997) 约90%篇幅聚焦中国叙述,从第三章1947年初抵上海到文末1996年回望半世纪历史进程,涉及新中国诞生、大跃进和人民公社化运动、文化大革命以及改革开放等重要历史事件,此类具有代表性的当代政治历史关键词被反复提及,例如“three bad years”(三年困难时期)。[3]自传的意向性创作中的翻译痕迹,将重大社会变革和政治运动的文化翻译和写作糅合为一体,是理解中国社会前进及发展的核心,实现西方读者与中国的社会文化背景互动交流的基石。审视现有核心词汇能否如实传达文化本质及内涵,推动文化翻译权威统一译法的确立是大势所趋。

(一)“三年困难时期”称谓变更及缘由

1959年到1961年间,由于自然和人为多方面因素,全国多个地区农业和工业产值出现倒退,人民的生活各方面困苦不堪,是新中国人民面临的一项艰难险阻,最终全国人民齐心协力渡过了困苦时期。笔者将国内权威媒体和学术文献初步归纳,发现两种称谓的采用频率较高,一则为“三年自然灾害”,另一则为“三年困难时期”。结合历史缘由探究这一时期该如何命名,不同阶段名称变化对中国社会文化背景的英文表述的意向性投射,以及是否会影响西方读者准确体验中国当代政治历史关键词汇所蕴含的情感立场。

1961年,周恩来在第二届全国人民代表大会第三次会议做政府工作报告,根据刊登的会议公报,“从1959年到1961年,我国遭到了连续三年严重的自然灾害,国民经济发生了相当大的困难”。[9](P200)随后,周恩来在1964年政府工作报告中重申上述观点,并补充“我们在实际工作中也发生了一些缺点和错误。而赫鲁晓夫在1960年突然背信弃义地撕毁几百个协定和合同……大大加重了我们的困难”。[9](P207-208)虽然报告提及困难的多重起因,如国内政治决策失误和不稳定的国际环境,但是这一时期的官方表述的核心意向为自然灾害,同时未形成确定性术语。虽然“三年自然灾害”的首次使用日期和文章难以考证,但是可以推断权威媒体如《人民日报》以及学界逐渐使用“三年自然灾害”的表述。值得一提的是,《人民日报》1965年刊发了宋庆龄所写《建国十六年》,提到“从1959年到1961年,我们连续遭受了严重的自然灾害。但现在我国经济和我国人民在渡过了这三年困难时期之后,经济已经完全恢复过来了”。[10](P464)这是较早使用“三年困难时期”术语的官方文献,但是依旧将自然灾害看做工农业困难、人民生活困苦不堪的直接原因,与官方观点指向性一致。

分水岭出现在文化大革命后的拨乱反正之后,官方文献对1959到1961年困苦阶段的诠释意向与之前发生偏离。1979年,邓小平在《社会主义也可以搞市场经济》中,清晰的表述为“三年困难时期”。[11](P233)1981年,由中国共产党中央委员会颁布的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》,认为“主要由于‘大跃进’和‘反右倾’的错误,加上当时自然灾害和苏联政府背信弃义的撕毁合同,我国国民经济在1959年到1961年发生严重困难,国家和人民遭到重大损失”。[12](P53)自此,三年困难时期逐渐成为约定俗成的表达,主次缘由指向也被界定出来。

其实早在20世纪60年代之初,官方对三年困难时期的界定就有与主流相违背的解读,更加符合客观实际,指出政治经济决策失误是问题的主要原因。刘少奇在1962年扩大的中央工作会议报告中提及,“1959年和1960年农业的严重减产,1961年工业产量的被迫下降……一方面,是由于自然灾害的影响,另一方面,在很大程度上是由于上述工作上和作风上的错误所引起的”。[13](P354)随后,刘少奇在本次会议讲话中再次强调工作和作风问题需要纠正,并且提出在湖南调查时农民的著名判断,认为“天灾有,但是小,产生苦难的原因是‘三分天灾,七分人祸’”。[13](P419)可见,刘少奇对缘由的阐释与现阶段观念保持一致,但是不符合当时的主流认知并未引起重视。

官方对此时期的说法及缘由做出定论后,学界普遍采用三年困难时期的术语表达。然而,三年困难时期英文翻译的国内外表述是否基本一致或着区别甚明,笔者通过探讨沙博理自传中三年困难时期的翻译,兼论国内外代表政治文献或新闻媒体的翻译,试图揭示沙博理译文是否意向性地再现当时复杂的国内外社会历史因素,传递原汁原味的政治历史关键词翻译,以求在文化语境搭建中实现西方读者和作者意图等多种声音的对话。

(二)“三年困难时期”的翻译

自传中沙博理综合阐述“三年困难时期”的多重原因,用诙谐的笔墨描绘尽管国内外形势严峻、自然灾害肆虐,依旧不能摧毁人民齐心协力克服困难的决心和信心。人们培养小球藻来尽量补充蛋白质,平静而安详的工作,自传再现出人民众志成城的战胜重大挫折的勇气。笔者选取沙博理两部自传中对这一政治历史关键词的翻译,并且参考现当代经典政治著作的英译本和国内外知名英文网站中相对应的翻译,初步发现不同译文的侧重点有所区别,进而彰显出各译本对此历史时期的不同诠释和意识形态指向。“三年困难时期”的不同英文译本如下表所示:

三年困难时期My China: The Metamorphosis of a Country and a Manthree bad yearsAn American In China: Thirty Years in the People's Repub-lic[14](P183)Three Bad YearsDeng Xiaoping and the Cultural Revolution———A Daughter Recalls the Critical Years[15](P145)three bad yearsthree years of natural calamitiesSelected Works of Deng Xiaoping(1975-1982)[16](P237)three years of economic difficulties央视国际网络英文频道[17][18]the Great FamineThree Years of Natural DisastersWikipedia[19]Great Chinese Famine (Three Years of Great Chinese Fam-ine; Great Leap Forward Famine; Three Years of Difficulty)

沙博理两部自传数次提到三年困难时期,描述此时与苏联关系恶化的国际关系和国内形势面临的重重困难。两部自传先后5次和2次将三年困难时期译为“three bad years”,沙博理并非对照“困难”的表像直接转换,而是“创译英译”为“bad”,[20](P34)将原文涵义显化,这是“情况糟糕的”三年,是“不好”的三年、情况“糟糕”的三年,看似背离原文,实则是对原词文化内涵和社会背景的指涉,含蓄而雅化的将政治、经济、社会乃至文化因素传递到译语,是一种综合至简的翻译。同时,沙博理紧接展开造成三年困难时期的详细原因——由于旱灾、蝗虫猖獗以及偿还苏联食物的压力,几重因素共同造成严峻的灾情。这不仅是对“three bad years”的阐释和补充,扩充译语读者历史背景的意向性写作,而且是把握译语读者的认知水平与体验原文社会文化背景的尝试,是沙博理对文化现象的诠释性翻译,体现出“信而不死、活而不乱”的翻译特质。[21](P322)

笔者选用沙博理2002年翻译的《我的父亲邓小平:文革岁月》作为参照,译本和1997版自传基本处于同一时期,那么他译作品中沙博理对三年困难时期的翻译是否保持一致和连贯。《我的父亲邓小平:文革岁月》由邓蓉执笔,回顾了文革期间邓小平政治生涯的跌宕起伏、家人的命运转变以及国内形势的风云变化。邓蓉在文中两次提及这时期,称之为“三年自然灾害”,首次回顾亲历文革时期政治、经济和司法系统的濒临瘫痪状态,当时的国内形势比“三年自然灾害”更加困难。沙博理将其译为“three bad years”,和自传中的自译现象相同,邓蓉将社会多方面的混乱与繁难与三年困难时期做类比。沙博理尊重作者的写作意图,用“bad”来表现两个时期糟糕的情况,体现出尽力调和作者及译者不同声音的意向性分歧。然而另外一次,邓蓉提及父亲回顾全国人民齐心协力度过“三年自然灾害”难关的思索。沙博理考量作者的写作倾向,三年期间人们克服了肆虐的旱灾、洪涝以及虫灾,国内的工农业整策并未产生根本转变,因而翻译为“three years of natural calamities”。其中,“natural calamities”只是强调伴随自然灾害的苦难,所有自然灾害只是三年困难时期的部分原因和表征,并未窥其全貌。一部作品中出现截然不同的两种翻译,体现沙博理在他译作品中对作者意图以及读者接受之间的取舍,对读者集体意向性的考量和迎合,违背自身的知识素养和调整文化诠释的意向。

当代政治著作《邓小平文选》包含邓小平对革命和建设时期的经典论述,译文由中共中央马恩列斯著作编译局集体翻译。上文已提到,1979年邓小平首次提到三年困难时期的表述,邓小平认为20世纪50年代和60年代初,社会风气淳厚,人民将国家和社会利益放在首位,携手度过三年困难时期。译本将“三年困难时期”翻译为“three years of economic difficulties”,将人民克服困苦的重心放在工农业“经济困难”上。邓小平在拨乱反正时期号召人们表达内心真实声音,对三年困难时期的表述和缘由的界定正是如此,译文离作者的表述主旨颇有背离,难以达成作者知识结构对读者期待心理的指涉。

央视国际网络英文频道是国内中央级新闻网站的英文平台,是传递中国新闻和讲述中国故事的媒体渠道。而国外英文网站则以维基百科(Wikipedia)作为参考。央视国际网络英文频道2次将三年困难时期直译为“Three Years of Natural Disasters”,同样仅仅强调自然灾害。此外,央视国际网络英文频道其他2次翻译表述有所不同,即“the Great Famine”,但是只涉及自然灾害的严重后果——产生较大范围影响的饥荒。同时,维基百科Wikipedia对此时期的介绍为“Great Chinese Famine (Three Years of Great Chinese Famine, Great Leap Forward Famine, Three Years of Difficulty)”(中国大饥荒、中国三年大饥荒、大跃进饥荒和三年困难时期),后跟解释“a period in the People’s Republic of China between the years 1959 and 1961 characterized by widespread famine”(中华人民共和国从1959到1961年的这段时期被大规模饥荒所侵扰)。[19]从维基百科给出的五种翻译以及解释可推断,虽然在最后涉及“difficulty”,展现中国整体形势的艰难,然而维基百科的侧重点在于“famine”,多数翻译表述和中心词的意向投射皆概莫能外。单独的饥荒过度渲染饥荒的严峻形势,易误导西方读者偏离政治历史关键词的核心意旨。

沙博理两部自传对三年困难时期的翻译,试图揭示其所蕴含的多重复杂因素,传递其本质特征。同时,现存政治文献和媒体的政治历史关键词翻译有些只强调概念某方面的特征,难以窥之全貌。沙博理接受访谈时曾明确指出,其“翻译的目的是让外国人知道当时中国的政治情况、中国人的感情和中国的历史”。[22]沙博理所著两部自传和所译《我的父亲邓小平:“文革”岁月》中对三年困难时期的翻译呈现有所背离的翻译文化观。自传文本对政治历史关键词汇翻译彰显明晰的译写痕迹,揭示所蕴含的中国社会文化本质特征,体现沙博理自身知识结构和对译语读者民族心理意向的把握,揣摩读者的阅读期待以建立意向性表述;在沙博理进行文化他译时,其译者身份特征更明显,权衡作者表述的本质内涵,侧重考量作者的意图,兼顾西方读者的接受能力。

三、沙博理自传对文化自译的启示

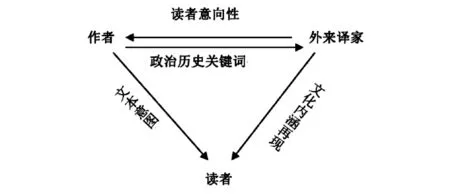

沙博理自传中对“三年困难时期”的翻译,是文本意向性写作中无对应原文本的文化翻译,是一种特殊的文化自译现象,彰显译者译的创造性特点。沙博理对三年困难时期核心内涵的凝练,彰显出沙博理作者身份和译者身份的融合,创作的痕迹糅合于翻译之中,将文化术语蕴含的政治和经济因素进行独创诠释。沙博理翻译《我的父亲邓小平:“文革”岁月》时,作为“外来译家”处于作者-译者-读者的调和地带,受原文语境和作者意图的影响,翻译时对目的语读者期待的认知权衡使其更注重再现原文的文本形式和内容。因而,文化自译的主体性“比他译更张扬”,因而“‘译’是主导,‘作’是一种显形倾向”。[23]因而沙博理在自传和《我的父亲邓小平:“文革”岁月》英文版的译者角色分别如下图所示:

沙博理文化自译中译者身份

沙博理文化他译中译者身份

两部自传中的中国当代政治历史词汇关键词的翻译,清晰展现沙博理文化自译中的文化翻译观,即不仅要准确阐释政治词汇的主旨,也要赋予灵活的语言形式吸引读者目光。正如沙博理提倡“我们的翻译若不把内容和风格二者都表达出来,那就不算到家”。[24]基于中国当代政治历史关键词中文化自译和文化他译的不同特点,笔者试提出文化自译中译者译身份凸显,对词汇涉及的文化涵义以及社会政治文化背景更加偏重,同时也考量目的语读者对语言形式的接受能力。自传中文化自译具有如下特点:

(一)文化本位观。两部自传展现出沙博理文化自译的连贯性,对翻译政治历史关键词的翻译坚持传递出文化内涵,而非简单的语言形式的翻译,不惜背离主流翻译而行之。因而对当代政治历史关键词汇转换为英文时,不应只关注词汇的表面涵义,或者只考虑词汇的原因、结果或者部分表象,应该竭力提取文化翻译的核心涵义,同时兼顾目的语读者的知识结构和生活经验等,减少会导致目的语读者的产生误读的因素,促使译文实现目的语读者他者与创作者自我的互文印证。

(二)适度变通性。自传写作中,沙博理对不同当代政治历史关键词的翻译结合具体文化语境,选用灵活变通的翻译方式表现词汇蕴含的文化、政治和历史涵义。有时沙博理将中国当代政治词汇的语义结构直接翻译,援引原文的主旨内容和句法形式。他更多选取对词汇的内涵进行诠释性写译,其后紧跟文化背景解释或以小短句的形式展开。或者他片段取义将词汇中体现活动或者事件的目的传达出来,提取读者所能理解的文化内涵中的关键因素,选用符合西方文学惯例的表达,实现作者(译者)及读者的意向性交融。

当代政治历史关键词汇蕴含着当代重大历史阶段的核心概念和社会背景,中国读者对其表面涵义乃至文化因素有着切身体会和理解,然而西方读者缺乏中国文化的背景,政治历史核心术语则是构建文化框架的有效途径。沙博理两部英文自转的文化自译现象,遵循在内容上坚持文化本位观和在语言中实现灵活变通原则,呈现独特的文化自译翻译模式,因而产生诸多首创性翻译,乃至是独创性翻译,为中国当代政治历史关键词的翻译提供文本案例和翻译范式。

四、结论

沙博理自传写作不仅是回忆往事的文本叙述,更是中国当代社会发展长河中社会进步、经济复兴、文化绚烂的历史叙述,自传中蕴含大量无原文本翻译是影响译语读者理解当代中国历史的核心因素。文章结合自传中当代政治历史关键词“三年困难时期”的翻译,兼论现当代经典政治著作和国内外代表新闻网站,指出沙博理的译文注重文化本位观和适度变通性,坚持意向性写作和汲取文化内涵进行文化翻译转换相融合,沙博理对中国当代政治历史关键词的文化自译是对中国当代话语构建的尝试性探索。