以王必成宅为例谈徽州明代建筑特征★

张 潇 胡东胜

(1.黄山学院,安徽 黄山 245000; 2.黄山市华润轩古建筑设计有限公司,安徽 黄山 245000)

徽州建筑历经了千年的雕琢,承载着具有深厚底蕴的徽州文化,成为了历史的见证者。由于古徽州地区多山,历史上空间环境较为闭塞,由此成就了我国没有历史断代的地域文化之一,徽州传统建筑因此保留下来。古徽州在徽商兴起的明清时期最为繁盛,明清时期遗留建筑最多,其中以民居为首。王必成宅位于历溪村后前部,是村中幸存最古老的建筑,具体建造时间很难稽考,根据族谱记载及建筑时代特征,初步推定为明代景泰年间建筑,是目前黄山市现存最古老的木结构建筑,比此前公认的最古老木结构建筑“潜口司柬第”(明弘治八年即1495年建)还要早40年~50年。

1 王必成宅历史沿革

王必成宅坐西南朝东北,南、东、北、西侧紧邻民宅,是这个建筑群现存最为完整的一座民宅。2010 年被列入黄山市“百村千幢”保护单位。总面阔为15.15 m,总进深为9.1 m。建筑占地面积134.12 m2,建筑面积207.04 m2。建筑总高度9.25 m。平面共三开间(西边多一开间厨房),层高为2层。明间面阔4.4 m,次间面阔2.5 m,明间、次间进深5.4 m。东耳房面阔2.22 m,进深3.15 m。西耳房面阔2.49 m,进深3.33 m。后檐及两侧山墙面均砖墙围护,东侧山墙350 mm,西侧山墙有收分(墙底厚460 mm,3.81 m 高处墙厚400 mm,5.26 m 高处360 mm)。经勘察该宅周围环境、村中旧址,靠近该宅原是一组大院落的建筑群,为大户人家所有,该宅仅是这组大院落中的一个单体建筑。不远处程禧庆宅的门楼一角和断墙排檐,也是一组规模宏大的建筑群,是明嘉靖年间进士、广东温平府知府王城心的官厅,周边还有3层楼的府第、阁楼等建筑,当年历溪王氏家族的兴旺仅此可窥一斑。遗憾的是大多数建筑已毁,仅留残垣断壁,大多数木结构已荡然无存。

2 明代民居特征

该宅座西南朝东北(北偏东50°)。1层为天井、客厅、厢房、耳房、厨房等,2层为卧房、祭厅、谷仓等。该宅有典型的徽州明代早期建筑特征。

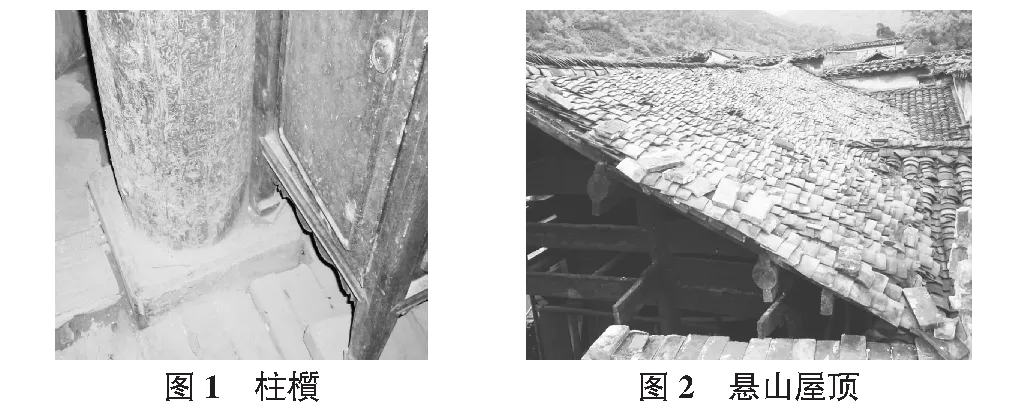

2.1 柱櫍

柱櫍(如图1所示)的应用最早见于殷代遗址中,当时为铜櫍,宋《营造法式》规定易铜为木,但元以前的建筑中实物例证尚少。明、清建筑中常留有“櫍”的遗迹,但大多置于柱磉石之上,而非真正的宋《营造法式》规定之木櫍,如绩溪明代建筑“胡氏宗祠”享堂柱磉石上之枣木櫍。该宅的照壁柱、正间列柱及次间列柱均使用木柱櫍,柱櫍下为柱礎石,没有柱磉石,柱櫍采用褚树木所制320 mm长×320 mm宽×180 mm高,做工考究,现存10个柱櫍,另修缮新增照壁处2个,共12个。出面部分棱角起海棠线,保存较为完整,由于年代久远,颜色深沉,乍一看像青石一样,实为罕见。有关用褚树木柱櫍做柱磉,据当地村民说“是上代人传下来讲,当时如用石磉是要交税的,用木磉就可免交税”。由于年代久远这个传说很难稽考,但有一点可以说明当时石质柱磉与木质柱磉(木柱櫍)已进入混用时期。

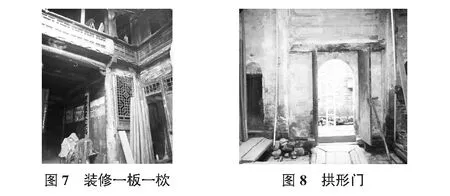

2.2 悬山屋架与硬山墙

该宅的木屋架为悬山形式(见图2),围护墙为硬山形式,这体现了徽州明代民间建筑形式从悬山向硬山过渡的特征。由于建筑的防雨、防水功能需求,早期建筑中版筑墙、草屋顶、悬山屋架是主要的形式特征。由于明代开始砖瓦的烧结工艺不断成熟,青砖、布瓦开始在徽州民间建筑中大量普及使用,该宅的木屋架为悬山形式,围护墙为硬山形式,这体现了徽州明代民间建筑形式从悬山向硬山过渡的特征。由于建筑的防雨、防水功能需求,早期建筑中版筑墙、草屋顶、悬山屋架是主要的形式特征。由于明代开始砖瓦的烧结工艺不断成熟,青砖、布瓦开始在徽州民间建筑中大量普及使用,建筑形式改变了过去使用版筑墙、草屋顶的传统做法,多采用青砖墙、布瓦屋面。建筑材料的革命带来了建筑风格的演变,但是木结构形式的演绎尚滞后于墙体与屋面的演变,建筑形式上表现为墙体与屋面已经采用了先进的砖瓦材料,木结构屋架仍然是版筑墙(见图3)、草屋顶时期的悬山屋架形式,这种悬山与硬山混合的建筑形式是徽州明代早期建筑的主要特征之一。在这过渡时期,青砖墙体也保留了版筑墙墙体很厚实,上下略有收分形式的特征。由于这种墙体占地大,挤占了有效使用空间、耗材多浪费资源、独立墙体的稳定性差等弊病,所以这种墙体很快就演变成木牵与木屋架连为一体的硬山墙,木屋架也不再是悬山,而是硬山了,徽州明代中期以后的建筑多为如此,这体现了徽州建筑逐渐演变成熟的过程。

2.3 梭柱、月梁、丁头栱、飞椽、榫卯

该宅明间列柱采用了明显的梭柱制式,梭柱上下收分5 cm~7 cm ,明代以后的徽州住宅中一般不使用梭柱。月梁(如图4所示)的高宽比为9∶10,截面为扁圆形,月梁高度小于宽度,我们通过对多幢不同时期徽州建筑的测绘考察,随着年代的前进,月梁的高宽比逐渐变大,明代中期以后及清代的月梁高度逐渐大于宽度。梁眉均采用单线刻制(梁眉舒缓,呈半月牙状),明代以后多刻双线。丁头栱(见图5)、飞椽采用4瓣卷杀,明代以后多不用卷杀。各梁、枋、柱间木构件均采用梅花暗榫卯接,这些木结构做法具有典型的明代中期以前的徽州地方建筑结构特征。

2.4 门窗与木装修

底层隔扇门(如图6所示)保留了宋、元以前的时代特征,采用破子棂窗。2层天井隔扇窗为典型的明代满天星芯仔、圆面边梃的形式。二楼木隔断装修采用一板一栨(如图7所示)的形式,这也是明代建筑装修中普遍采用的做法。测绘过程中没有发现楼梯的位置,现状中的楼梯是后来改置的,现存楼梯在安装时,锯掉后步枋,劈去照壁柱的1/6,楼梯脚伸入门档30 mm,现榫眼还在,但已被人为破坏。该宅所有外墙的门全是圆券门洞门(见图8),这在其他建筑中是少见的。

3 结语

徽州地区明代建筑分布广泛,民居作为主要的建筑类型,有重要的历史价值,建筑的构造做法均有强烈的时代特色,值得我们进一步研究探索。