对冲性颅脑损伤常规或标准大骨瓣减压术中急性脑膨出的发生情况及预后比较

仇劲松

(滨海县人民医院神经外科, 江苏 滨海 224500)

对冲性颅脑损伤属复杂性颅脑外伤类型,多由暴力作用引起,以枕部着力减速伤多见[1]。枕部与物体进行接触与撞击时,冲击点作用力较大,对冲部位向冲击点方向移位大,可引起严重脑挫裂伤、广泛性脑组织损伤,患者对冲部位常合并硬膜下血肿、脑内血肿,预后差,死亡率及致残率极高[2]。目前对对冲性颅脑损伤尚未确立特异性手术治疗方案,多根据血肿程度、挫伤程度及水肿占位效应确定手术位置。既往多采用常规大骨瓣减压术治疗,但术中双侧大脑压力不均极易引起脑中线移位,造成急性脑膨出,影响患者预后[3]。相对而言,标准外伤大骨瓣开颅减压术骨窗范围大,可充分显露颅底,方便清除额叶、颞叶失活脑组织,降低急性脑膨出发生风险。但目前对标准大骨瓣减压术对对冲性颅脑损伤患者术中急性脑膨出的预防价值尚无确切结论。因此,为进一步比较对冲性颅脑损伤行常规及标准大骨瓣减压术的临床价值,现对收治的100例患者的临床资料进行回顾性分析,总结报告如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

收集2014年8月至2016年8月我院收治的100例对冲性颅脑损伤患者。纳入标准:均经影像学证实符合对冲性颅脑损伤诊断标准[4];均为车祸伤、坠落或跌倒枕部着地对冲伤;合并着力部位骨折、脑挫裂伤、硬膜外血肿及脑内血肿;格拉斯哥昏迷评分(GCS)<8分;入院后行常规或标准大骨瓣减压术,家属均知情且已签署研究同意书;临床资料完整。排除标准:合并胸腹部重要脏器严重损伤者;合并严重并发症导致病情恶化者;既往有脑卒中病史者;术前合并精神异常与认知功能障碍者;合并颅内肿瘤者;血管畸形者;临床资料不完整者。

将其中接受常规大骨瓣减压术44例作为常规组,接受标准外伤大骨瓣减压术56例作为标准组。常规组中男29例,女15例;年龄20~58岁,平均(39.7±12.5)岁;致伤原因:车祸伤30例,坠落伤5例,跌伤9例;创伤至入院时间(2.5±1.7)h;临床表现:单侧瞳孔散大14例,双侧瞳孔缩小3例,双侧瞳孔散大4例;合并枕骨骨折9例,颞枕骨骨折7例,颞顶骨骨折4例,单侧额颞叶脑挫裂伤16例,双侧脑挫裂伤7例;均合并单侧硬膜下血肿,血肿量(56.7±10.5)mL。标准组中男35例,女21例;年龄21~60岁,平均(39.4±13.7)岁;致伤原因:车祸伤36例,坠落伤6例,跌伤14例;创伤至入院时间(2.7±1.5)h;临床表现:单侧瞳孔散大18例,双侧瞳孔缩小4例,双侧瞳孔散大6例;合并枕骨骨折11例,颞枕骨骨折9例,颞顶骨骨折6例,单侧额颞叶脑挫裂伤19例,双侧脑挫裂伤8例;患者均合并单侧硬膜下血肿,血肿量(57.6±10.9)mL。

1.2 方法

所有患者入院后均进行术前评估,完善头颅CT检查,常规术前处理,予甘露醇脱水。手术取头高位,稍抬高头部30°~45°,标准组静脉全麻,单侧额颞顶开颅,自患侧耳屏前侧1 cm颧弓上缘处作切口,自上耳后上方延伸至顶结节前1 cm处,与中线交汇,至额发际处,于额骨颧突后侧、颞鳞钻孔,铣刀锯开11 cm×10 cm~15 cm×12 cm骨窗,行大小骨瓣减压处理;咬除蝶骨嵴,切颞鳞、额骨,自硬膜作小切口,处理硬膜下血肿,实施减压操作;待血压控制稳定、过度换气后,剪开额颞底硬膜,清除血肿与失活脑组织,扩硬膜切口,冲洗硬膜下血肿,开侧裂池,恢复脑脊液循环,常规置管引流,关颅。常规组行常规大骨瓣减压术,CT定位血肿部位,根据血肿部位进行区域性常规骨瓣开颅,骨窗10 cm×10 cm,清除血肿,完成减压术后关颅。两组术后均维持呼吸道通畅,解除上呼吸道梗阻,监测生命体征,配合常规利尿脱水、抗感染、神经营养支持等治疗。

1.3 观察指标

① 术中急性脑膨出及手术并发症。记录两组术中急性脑膨出及手术相关并发症发生率。急性脑膨出诊断标准:术中脑组织隆起,高于骨窗,见明显脑肿胀,大骨瓣减压后仍无法关颅[5]。② 血肿厚度及中线移位程度。术前、手术完成后均进行颅脑CT检查,记录对侧血肿厚度与中线移位程度。③ 颅内压监测。术前、术后1、3、7 d均监测颅内压的变化。④ GCS评分监测。术前、术后1、3、7 d均对所有患者进行GCS评分[6],量表包括睁眼、语言、运动等维度,轻度昏迷:13~14分,中度:9~12分;重度:3~8分;极重度:<3分。⑤ 预后评定。术后3个月采用格拉斯哥预后评分(GOS)[7]评定患者预后,量表共1~5分,1分:死亡;2分:植物生存;3分:重度残疾,日常生活需完全照料;4分:轻度残疾,可独立生活,可在保护下进行工作;5分:恢复良好,有轻度缺陷,但可独立完成日常活动。

1.4 统计学方法

2 结果

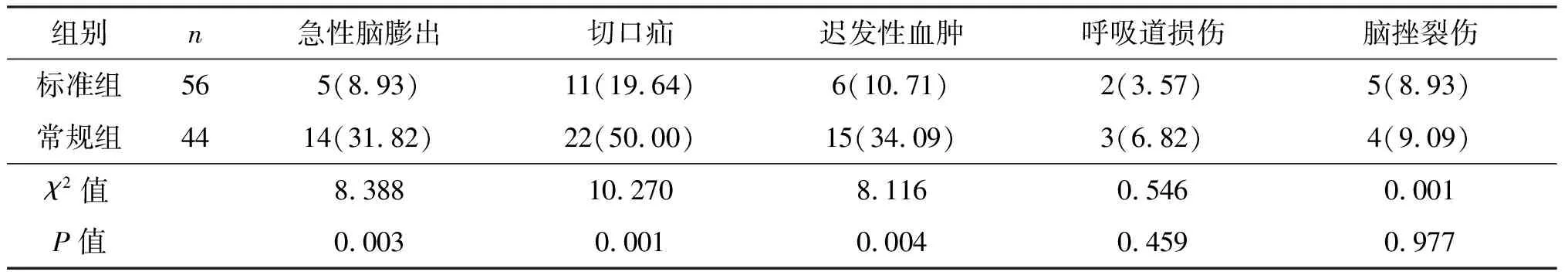

2.1 两组术中急性脑膨出及手术并发症发生率比较

标准组术中急性脑膨出及切口疝、迟发型血肿等并发症发生率均低于常规组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组术中急性脑膨出及手术并发症发生率比较 n(%)

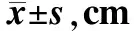

2.2 两组手术前后对侧血肿厚度及中线移位比较

术前,两组对侧血肿厚度、中线移位程度间差异无统计学意义(P>0.05);与术前相比,术后两组对侧血肿厚度均明显降低,中线移位显著减少(P均<0.01);标准组对侧血肿厚度及中线移位均低于常规组,差异有统计学意义(P<0.01),见表2。

组别n对侧血肿厚度中线移位术前术后t值P值术前术后t值P值标准组565.83±2.331.84±0.1524.079<0.013.21±1.361.11±0.0721.978<0.01常规组445.84±2.453.22±1.239.445<0.013.22±1.381.62±0.3812.060<0.01t值0.0208.3280.0369.845P值0.983<0.010.971<0.01

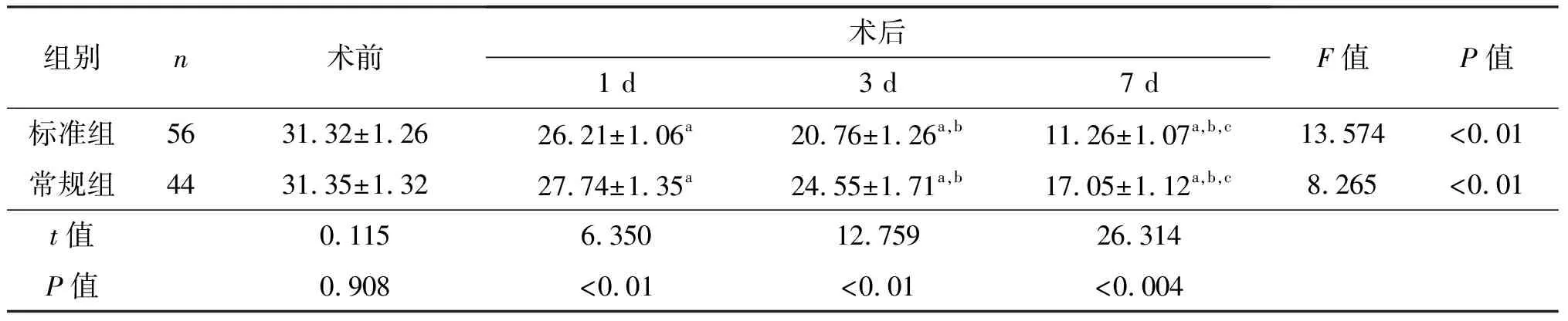

2.3 两组手术前后不同时间颅内压比较

两组术前颅内压比较差异无统计学意义(P>0.05);术后1、3、7 d两组颅内压均较同组术前明显降低(P均<0.05);标准组术后不同时间颅内压均低于常规组(P均<0.05)。见表3。

组别n术前术后1 d3 d7 dF值P值标准组5631.32±1.2626.21±1.06a20.76±1.26a,b11.26±1.07a,b,c13.574<0.01常规组4431.35±1.3227.74±1.35a24.55±1.71a,b17.05±1.12a,b,c8.265<0.01t值0.1156.35012.75926.314P值0.908<0.01<0.01<0.004

a:P<0.05,与同组术前比较;b:P<0.05,与同组术后1 d比较;c:P<0.05,与同组术后3 d比较

2.4 两组手术前后不同时间GCS评分比较

两组术前GCS评分间差异无统计学意义(P>0.05);术后1、3、7 d两组GCS评分均较同组术前明显上升(P均<0.05);标准组术后不同时间GCS评分均高于常规组,差异均有统计学意义(P均<0.05)。见表4。

表4 两组手术前后不同时间GCS评分比较 分

a:P<0.05,与同组术前比较;b:P<0.05,与同组术后1 d比较;c:P<0.05,与同组术后3 d比较

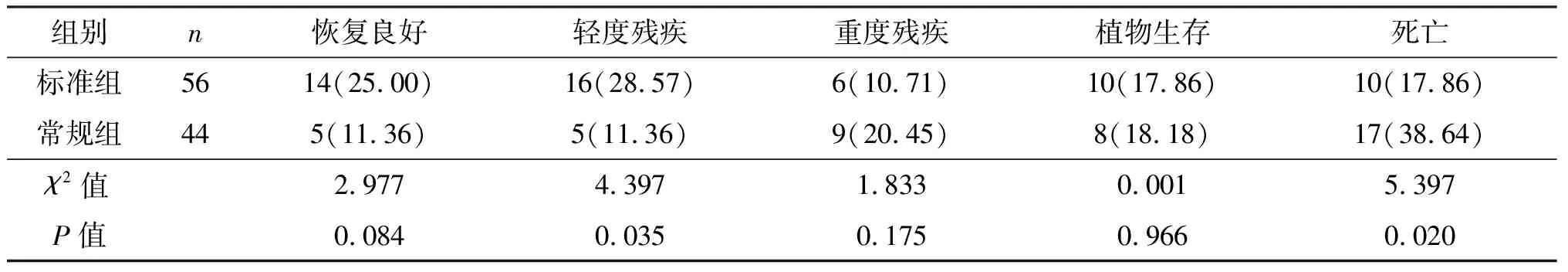

2.5 两组预后评定结果比较

标准组轻度残疾所占比例明显高于常规组(P<0.05),同时其死亡所占比例低于常规组(P<0.05),见表5。标准组10例死亡,其中3例死于脑疝,4例死于中枢功能衰竭,2例死于多器官功能衰竭,1例死于肺部感染;常规组17例死亡,其中8例死于术中急性脑膨出所引起术后颅内压恶性增高,4例死于多器官功能衰竭,5例死于中枢功能衰竭。

表5 两组预后评定结果比较 n(%)

3 讨论

对冲性颅脑损伤患者常伴严重脑挫裂伤,属临床常见急危重症。该创伤常发生于额颞底部,累及一侧大脑半球,伴硬膜下、脑内出血,形成血肿,可引起脑肿胀、急性脑水肿,造成外侧裂静脉回流障碍,对脑中线产生垂直压力,易形成脑疝,加重病情,对患者生活质量及预后产生严重不良影响[8]。而充分实现内外减压,确保脑脊液引流畅通,解除外侧裂静脉受压成为治疗对冲性颅脑损伤的基本原则。目前外科手术是治疗对冲性颅脑损伤的首选,常规骨瓣开颅减压术是临床常用术式,可切除失活脑组织,但骨窗下缘位置高、骨窗范围小,无法彻底减压,且术中产生外力可影响中脑网状结构、脑桥蓝斑核及丘脑运动中枢受损,影响脑血管自动调节功能。而术中快速剪开硬脑膜清除血肿后脑血管外压力消失,引起急性脑血管扩张,术中急性脑膨出发生风险增加,同时可引起脑挫裂伤、血液回流障碍,进一步加重脑膨出,形成恶性循环,引起迟发型脑血肿及急性脑肿胀,增加患者死亡率[9]。

相对而言,标准外伤型大骨瓣开颅减压术的骨窗范围大,可实现充分减压,有效减轻脑组织受压程度,纠正脑组织缺氧、缺血及再灌注损伤;且较常规小骨窗术式脑膨出风险低,可解除脑静脉循环梗阻,快速纠正脑疝,改善脑脊液循环通路,减少术中急性脑膨出发生风险[10]。李杰等[11]发现,标准大骨瓣减压术可减少双侧颅腔压力差,减轻患者中线移位程度,减轻脑干受压风险,有助于改善患者预后。有研究者对对冲性颅脑损伤患者分别行常规骨瓣开颅减压术与标准大骨瓣开颅减压术,结果发现后者患者颅内压明显降低,且术后中线移位程度减轻[12]。也有学者对颅脑损伤患者行常规及标准大骨瓣减压术进行比较,发现标准大骨瓣减压术后并发症发生率低,患者迟发型脑血肿发生率减少[13-14]。同时李文化等[15]认为,颅内压急性升高是造成重型颅脑损伤患者死亡及残疾的关键原因。若患者出现双侧大脑半球肿胀及血肿,且伴严重脑挫裂伤,需尽快行标准大骨瓣减压处理,减轻脑血管受压程度,避免脑组织缺血缺氧所致缺血再灌注损伤,降低颅内压。而对冲性颅脑损伤患者常伴严重脑挫裂伤,继发性脑水肿发生率较高[16-17],因此对重侧需快速行大骨瓣减压处理,次侧则可行常规去骨瓣减压处理,以消除双侧颅内压差,改善预后。

本研究结果显示,标准组术中急性脑膨出发生率及术后迟发型血肿、切口疝发生率均低于常规组,可能与标准大骨瓣减压术中可充分扩大颅腔容积,减少脑组织嵌顿风险,充分实现颅脑减压,减轻脑血管受压程度等有关,且标准大骨瓣减压术患者骨瓣去除范围跨双脑叶及三颅骨,减压充分,可有效解除肿胀脑组织对外侧裂血管及静脉的压迫,可促进血液回流,减轻脑水肿[18]。同时标准组脑血肿厚度和中线移位程度低于常规组,与刘涛等[19]报道结论相符,可能与标准大骨瓣减压术可彻底清除失活脑组织,减轻脑组织缺血、缺氧损伤,降低颅内血肿发生风险有关。持续进行颅内压监测发现,标准组术后不同时间颅内压降低幅度均高于常规组,肯定了标准大骨瓣减压术对患者颅内压的降低作用。此外,标准组术后GCS评分改善情况均优于常规组,且预后优于常规组,患者死亡率低于常规组,表明对对冲性颅脑损伤患者行标准大骨瓣减压术其疗效优于常规术式,且可实现充分减压,有助于恢复脑脊液循环,减轻外侧裂静脉受压程度,有助于维持患者神经功能的稳定,避免常规骨瓣开颅术后脑组织膨出,进而优化其预后。但同时需注意,在行标准大骨瓣减压术时一旦发现一侧脑膜张力较高,需快速行另侧开颅去骨瓣术,立即打开硬脑膜,避免颅内快速减压后出现迟发性脑血肿,引起急性脑膨出。

综上所述,采用标准大骨瓣减压术治疗对冲性颅脑损伤手术效果肯定,可完善颅脑减压,减少术中急性脑膨出发生风险,降低并发症发生率,改善患者预后。